看字 | 卢

原创 云也退

卢

云也退

“骑白马者必是刘备。”窥望到迤逦而来的汉军,西川大将张任心里有了底。

刘备伐西川,跟军师庞统分兵两路而行,临行前,刘备把所骑白马给了军师庞统走小路,谁知张任早已在这里设下埋伏,认定白马上的是刘备,以乱箭射去。这段故事,就是《三国演义》里的“落凤坡庞统中箭”,刘备痛失军师。

由于这段情节,一些人对刘备那匹著名的“的卢”产生了错觉。“的卢”,是早先刘备在荆州遇险时骑的马,它的毛色不详,只是通过相马高人伊籍之口,我们得知“此马眼下有泪槽,额边生白点”。伊籍告诉刘备,此马“乘必妨主”,一定会害了骑马之人,现在庞统身亡,岂不应验了伊籍的预言?

由于这段情节,一些人对刘备那匹著名的“的卢”产生了错觉。“的卢”,是早先刘备在荆州遇险时骑的马,它的毛色不详,只是通过相马高人伊籍之口,我们得知“此马眼下有泪槽,额边生白点”。伊籍告诉刘备,此马“乘必妨主”,一定会害了骑马之人,现在庞统身亡,岂不应验了伊籍的预言?于是大家认为的卢就是白马。可是按常理推断,白马不太可能有“额边生白点”的情况,它即使生有白点也难以辨认。金钱豹拔了火罐,看上去还是那样,斑马穿了海魂衫,也不易分辨出来。如果的卢并非入川的白马,它会长什么样呢?

望名思义地看,它很可能是一匹黑马。

望名思义地看,它很可能是一匹黑马。首先,白点在黑马的头额上,是会很明显的,“的”的意义是一种明亮的、明确的事物,是指一“点”。一种特别好的解释是,“的”指北极星,正对着勺状的北斗七星,灼灼放光。“有的放矢”、“众矢之的”以及“目的”、“标的物”等等,就是由此而来。“的确”,则是对一个点的强调和确认。

然后,从“卢(盧)”看到黑色是合理的事。“盧”离不开火,火的效果则是黑,它是火炉之“爐”的基础,可以确认它最初的样子是一口三足器物,若非取暖、做饭于室内室外,就得用于熔炼金属,配上“金”而转化为“鑪”。

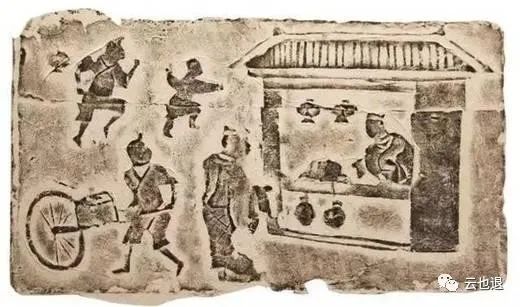

“盧”当然还有别的组合,但通常离不开最基础的草根日常。说到“茅庐(廬)草舍”,那是说简易的房子,刘禹锡在《陋室铭》中便用“南阳诸葛庐”来类比自己的陋室。李白《江夏行》里有一句:“正见当垆女,红妆二八年。”这个“当垆”源于《史记》所说司马相如故事,司马相如携卓文君到临邛,变卖车骑,买下一酒舍,“酤酒而令文君当垆”。自此,大家闺秀成了酒铺掌管炉灶的老板娘,拿好不容易养成的个人气质去对抗烟熏火燎的日子。

“盧”当然还有别的组合,但通常离不开最基础的草根日常。说到“茅庐(廬)草舍”,那是说简易的房子,刘禹锡在《陋室铭》中便用“南阳诸葛庐”来类比自己的陋室。李白《江夏行》里有一句:“正见当垆女,红妆二八年。”这个“当垆”源于《史记》所说司马相如故事,司马相如携卓文君到临邛,变卖车骑,买下一酒舍,“酤酒而令文君当垆”。自此,大家闺秀成了酒铺掌管炉灶的老板娘,拿好不容易养成的个人气质去对抗烟熏火燎的日子。黎民百姓的气质是发黑的,因为营养不足,因为形销骨立,因为烟火、曝晒和劳累。在秦朝时代,用于称呼百姓的一个词,叫“黔首”,它形容的就是一颗被剥光了毛发的、黧黑的脑袋,也就是“颅(顱)”。类似的感觉,甚至被古代人用来造出皮肤的“肤(膚)”字。而劳瘁百姓所流放的地方,也就得名“黔”了。

既然“盧”之黑是感受性的,是因吃住取暖所需而来的黑兮兮的感觉,那么也可由此揣测,一个在久远年代造出的三脚器具,最后何以加上了一个虎字头——“虍”,而成为“盧”。

既然“盧”之黑是感受性的,是因吃住取暖所需而来的黑兮兮的感觉,那么也可由此揣测,一个在久远年代造出的三脚器具,最后何以加上了一个虎字头——“虍”,而成为“盧”。江浙一带的城镇里,一个多世纪以来,有一种再常见不过的设施:老虎灶。它的典型使用场景,是人们在晚间提着暖瓶去那里打开水。太阳下去了,灯是惨黄,墙是黢黑,满室的烟炱,地面黏潮一片,人们在嗤嗤地冒热气的灶边来来往往,那灶的炉膛里添着柴火,灶后的烟囱喷个不停。有人认为是这灶的形象如虎,有人说是因为烧水的啸声如虎,还有人——当然是上海人——说,“老虎”是对英文“roof”的形象音译。

黑压压一片的老虎灶——“盧”的再现

黑压压一片的老虎灶——“盧”的再现无论何解,对炉灶之物的合理感觉确实是“有虎”,正如对竹筐竹箩的合理感觉为“有鹿”。有虎,粗鲁、昏暗、压抑,有威势而接地气,对于室内明火的那一角而言,是十分贴切的。“当垆”者理当是粗门大嗓的,跟“红妆二八年”不协调;对于“老虎灶”,还有一个有根据的解释,是说挑开水送货的挑水夫,脾气暴躁,大声吼人。灶神家家供奉,开水炉的神,谁见了都躲。

但“有虎”并非真虎。在《黔之驴》里,虎第一次见驴很害怕,等驴嘶叫、踢腿后,虎上去就把驴咬了吃了。这故事说出了柳宗元心里的大悲凉,他被贬到黔地,竟不作文人式的清高,而自嘲为一头落入穷乡恶土的驴(驢):我倒霉归倒霉,可要是没个似虎一般的粗嗓子、暴脾气,我还真不至于丧命啊……

“的驴”马

“的驴”马原标题:《看字 | 卢》