蔡思行读《张隆溪:独行于经典之间》|深入了解才能深入比较

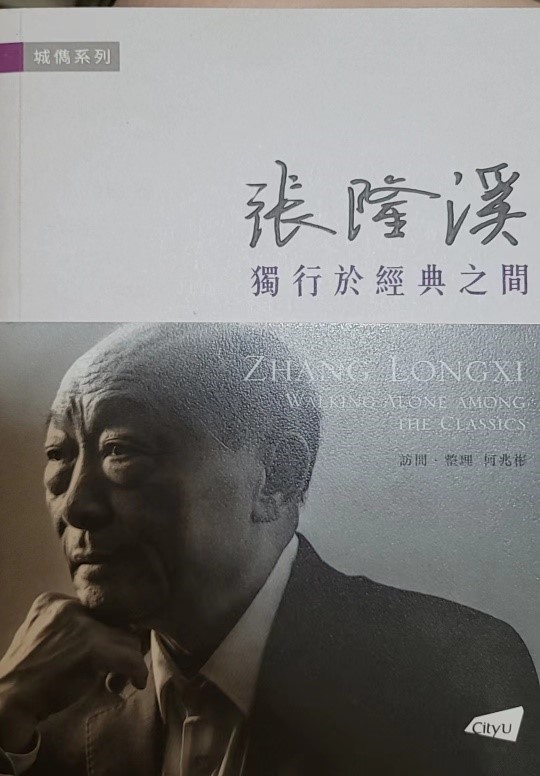

《张隆溪:独行于经典之间》,何兆彬访问、整理,香港城市大学出版社2023年7月出版,243页,188港元

不论人文学科的学生,还是从事研究的学者,以至其他专业喜爱读书的朋友,我们都喜欢阅读学术大家的传记,以汲取这些大家求学、成长、研究和思考的智慧。笔者从事中西经典的教学工作,阅读香港城市大学出版社出版的这本《张隆溪:独行于经典之间》,感到分外亲切。

在香港城市大学任教多年的张隆溪,选择苏格拉底的学生柏拉图写的《苏格拉底的申辩》作为大学本科新生课程“Great Works in the Humanities”的第一课。苏格拉底作为热爱智慧的哲学家,视自己为牛虻,整天在古希腊城邦四处和人说话,上至国王诗人,下至各行各业的百姓,希望找到其中一位比他聪明的人,以证明太阳神阿波罗说他为世上最聪明的人是错的。可惜的是,每个人都觉得自己很聪明,没有认识到自己无知的地方。张教授指出希腊哲学教人要认识自己,就是要认识自己的无知之处,这和《论语·为政》中孔子所说“知之为知之,不知为不知,是知也”是共通的。张教授希望借这个故事,让学生明白无知才是求知的起点。

张隆溪的学问根底,有家族的因素,也有时代的原因。清代治河名臣张鹏翮是张氏的先祖,康熙皇帝在懋勤殿召见张鹏翮,张题诗云:“懋勤顾问,知遇崇隆,清正仁厚,进德立功。”此后,张氏一族每一辈各以此诗顺序取一字起名。张隆溪生于1947年,与张鹏翮隔了八代,是“隆”字辈。

1960年代是张隆溪的中学时代,他和其他中国少年一样,都喜欢学习外语——俄语,更喜欢学习英语,很快英语水平较其他同学优胜。他回忆道:“看了查良铮先生翻译的俄国诗人普希金的诗,很喜欢,初中就自学俄文。”张隆溪常到成都外文书店买英文书,也买俄文的德语教科书,于是又通过俄文学德语,这奠定了他之后富有世界视野的文学观。

“文革”期间,学校停课,自学也不容易。张隆溪感谢二十八中的潘森林老师,虽然潘老师没有教过他,但当他知道张隆溪即将下乡,就赠他英译的《希腊罗马文学》以及从莎士比亚至十九世纪共四十位文学家作品的《英国文学选读》。因此,在上山下乡期间,每天大清早下田工作,晚上张隆溪就点起煤油灯挑灯夜读,完全沉浸在文学的世界中。多年后,香港城大有次聘请英文系系主任,他作为遴选委员会成员之一,提出招聘教授的条件应包括英国文学的教研能力,被英文系的几位教员反对,说他是“elitist(精英主义者)”。张反对说:“我读莎士比亚,是在乡下担粪农民的时候,有什么elitism可言?”张隆溪是其是,非其非,充满学问求真的风骨。

1972年,张隆溪结束下乡返回成都,在工厂当钳工。很快工厂工友为他起了“翻译”的绰号,他为工友将福尔摩斯侦探小说译成中文让大家阅读。有一天,一位后来成为艺术家的工友朱成知道张隆溪读过莎士比亚的作品,于是将他向欧阳旦借的莎士比亚《十四行诗》转借给张看。这本书是欧阳的父亲欧阳子隽的,欧阳子隽起初不愿将书借出,要求借书人翻译莎士比亚的一首诗,译得好就可以以后借其他书。张隆溪通过这测试,可以到访欧阳家,一室都是英文精装书。因此,1972年至1976年间,张经常去欧阳家,不但读了莎士比亚全集,也读了英王詹姆斯一世钦定版《圣经》,以及十七世纪英国大诗人弥尔顿的作品。有了这些积累,张隆溪后来以中学生的资格,成功跳过大学本科,以考试总分第一名的成绩,直接入读北京大学硕士课程。

天道酬勤。1980年荷兰学者佛克马(Douwe Fokkema)到访北京,正在北大攻研的张隆溪代表北大参加其与社科院文学所的学者会谈,由于张是在场唯一懂外文者,所以担任座谈会的翻译。佛克马十分满意张的翻译,所以第二天佛克马要拜访钱锺书,邀张同去担任翻译。钱锺书精通各外国语言,其实无须翻译。钱氏提到佛克马的《二十世纪文学批评理论》一书,询问为何没有提到加拿大文学理论家弗莱(Northrop Frye),佛克马指弗莱的理论有太多心理学的因素。张一听觉得不对,便说:“I don’t think so.”钱锺书没想到三十三岁的张隆溪真读过弗莱的著作,立刻对他另眼相看,此后多有见面交谈和书信来往谈学问的机会。《读书》杂志要钱推荐作者,钱就推荐张隆溪,张写了一系列介绍西方文论的文章,在当时影响很大。后来张决定去美国哈佛大学攻博,亦是由钱写推荐信。

被视为学贯中西的钱锺书传人,“I don’t think so”的学术批判品格随着张隆溪去了北美新大陆。当时整个西方学术界强调差异,尤其是东西方差异的看法占主流。然而,张隆溪和钱氏一样,都深信“东海西海,心理攸同。南学北学,道术未裂”。他这样批评:“西方的很多理论家尤其喜欢把中国跟希腊做一个对比……他们把古代的希腊讲得跟古代的中国完全相反,由此强调中西文化的根本差异。我不是否认当中的区别……最大的区别就是中国没有把宗教摆在第一位。无论是基督教、犹太教,或者是伊斯兰教,很多民族都把宗教放在重要的地位……”

1983年10月,张隆溪到达哈佛。1984年春,张隆溪接受邀请到普林斯顿大学主办的Eberhard L. Faber Class of 1915 Memorial Lecture主讲题为“道与逻各斯”的演讲,主要批评当时在美国成名的法国解构主义大师德里达将中国与西方绝对对立的著作《论文字学》(Of Grammatology)。德里达批判西方逻各斯中心主义(logocentrism),说中国语言好在不是拼音文字,也好在没有哲学。逻各斯中心主义认为内在思维最高,书写的文字离内在思维最远所以不可靠。张隆溪认为,《道德经》的“道可道,非常道,名可名,非常名”同样也是贬低了语言文字,可见中西哲学表述的形式不一,但所说的都是同一道理,所以不应建构东西文化的对立观。上述演讲后来登在美国名声甚高的理论期刊《批评研究》(Critical Inquiry),亦成为张氏第一本英文学术著作The Tao & the Logos的基础。

学术无偶像,另一位被张隆溪批评的学术大家是法国思想家福柯。福柯的名著《词与物:人文科学考古学》开头便指出中国是一个毫无逻辑、西方人无法理解的“异托邦”,以此衬托所谓具有抽象逻辑的西方。张在1988年的《批评研究》发了题为“The Myth of the Other: China in the Eyes of the West”(《他者的神话:西方眼中的中国》)的文章,尖锐批评了福柯把中国视为西方对立面的看法。实际上,不论德里达、福柯还是一众西方思想家,不懂中文,也不专门研究中国历史和文化,但都喜欢不时提起他们不了解的中国作为比较对象。

张隆溪对1970年代起流行的解构主义不以为然:“最大的问题是以批评的方式来解构整个文化传统,显示个人的叛逆性。”

研究中国的西方汉学家,也有对中国历史文化误读的情况出现。例如张隆溪指出研究中国诗学的哈佛汉学家宇文所安“对中文有根本的误解。他认为西方的语言是人为的创造,中国的语言则是自然形成的……西方的诗是想象的虚构……中国的诗则都是现实的实录,没有超越的虚构。这实在是匪夷所思的误解”。

是其是,非其非,是张隆溪不妥协的学术研究原则。因此,他在1993年写了“Out of the Cultural Ghetto”(《走出文化的封闭圈》)的英文文章,不免得罪一些闭门造车的西方汉学家。张氏认为他们“把中国跟西方对立起来,把汉学尤其把中国讲得很神秘,基本上就是把汉学变成一个小圈子。尤其是八十年代,文学理论非常热门,英文系、法文系讨论的问题,会影响到其他许多学科,可见汉学家们很少参与讨论。这就是我说的ghetto,封闭圈,所以汉学对西方社会产生的影响也就有限”。 这是后来张氏在2000年出版《走出文化的封闭圈》专著的理念源头。

张隆溪1982年曾经短暂访港,没有想过1998年会去香港城市大学任教,而且直至退休。张隆溪爱香港,他为香港是“文化沙漠”的说法平反:“很多人到这里来都有一种过客的心态。往往中国内地发生什么变化,动乱的时候,很多人会跑到香港来。所以有很多南来的文人,茅盾、巴金都到过香港,鲁迅也来过。在这个意义上,其实香港的文化很活跃……但另一方面,确实文化上又没有立足于香港,以香港为基础的观念。香港的电影电视、金庸的武侠小说,可以说是香港文化的代表……所以说香港是文化沙漠有点过分,但是香港缺乏一种深厚的历史感和传统文化的意识,又还是有一定道理的。”

张隆溪忆述准备前往香港时,知道香港要实行母语教学,以为是普通话教学,但后来知道是广东话教学,大失所望。他说和太太都是四川人,两个女儿在美国出生,在家都是说普通话,因为希望她们以后能够和更多人沟通。同理,张氏认为广东话教学妨碍了香港学生与更多人沟通联系的能力,他这样认为:“尼采有另一个比喻,叫做‘语言的牢房’。如果你一辈子只讲一种语言,等于是坐在牢房里面,没有出去看过外面的世界一样。你愿意住一辈子牢房吗?”令张隆溪痛心的是,香港人认为英文重要,但1997年以来,“英文没好,中文知识也没增加,这是怎么回事?”

《张隆溪:独行于经典之间》除了张隆溪学术生涯的传记外,也有整理者与张氏的对谈记录。在这一般人不会阅读超过一百四十字的时代,张隆溪强调阅读经典,确实是“独行”。他在“从悲剧到乌托邦”一章的访谈中这样鼓励年轻人多阅读:“现在很多人都习惯看手机,不太习惯长时间阅读和思考……在这样的情形下,认真阅读和仔细思考几乎是一种奢侈了。但是我觉得现在年轻人如果能够沉潜下来,在大部分人都不读书的情况下坚持阅读和思考,就会‘与众不同’……到一定年龄之后,会受用无穷。”

“通人”一章的访谈里有个令人感到唏嘘的问题:“学术界里,在你读书的时代有很多文史哲都读的通才,你们研究方向都是相关的。可是现在研究越来越窄,越来越只钻一个范畴?”张隆溪指出,欧洲文艺复兴时期有像达芬奇这样通晓艺术、工程、数学、建筑学等的“文艺复兴人”(Renaissance Man),但到了二十世纪知识爆炸的时代,已不可能出现这样的人。然而,大学者应该兼备研究的深度和广度。例如做中西比较文学研究,既要懂中国的古文经典,又要懂外文文学和文化,但和专门做中国或西方文化和文化研究的专家讨论,还是容易被批评不懂细节。张隆溪认为这是一种鞭策,只有真正做到像钱锺书那样对两种甚至多种语言和传统都有深入的了解,才能进行深入的比较。