北京最会吃的主儿,都在北京人艺了

原创 饱妹 福桃九分饱

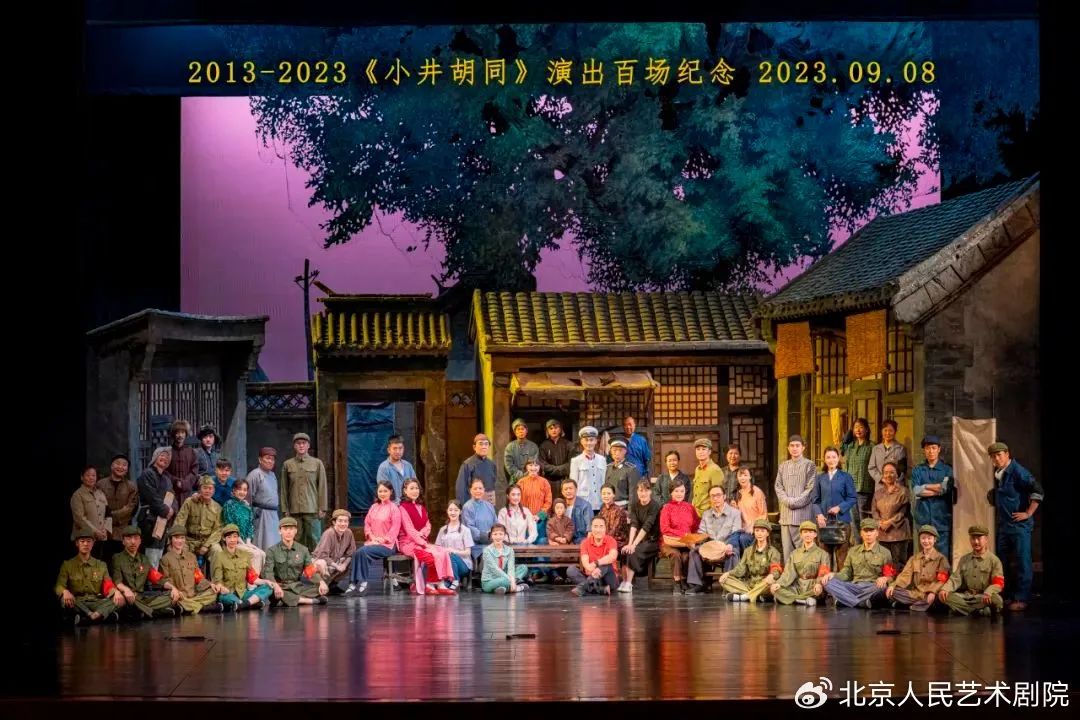

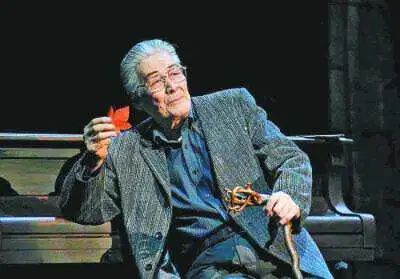

前不久,饱妹去看了一场北京人艺的《小井胡同》。

你还别说,别看台上演员个顶个灰扑扑的妆造,家长里短的台词,没几件正经家具的舞台,可偏就让人看了从心底透着一股亲切劲儿。

© 北京人民艺术剧院 摄影 | 李春光

© 北京人民艺术剧院 摄影 | 李春光尤其是人艺演员们一口洪亮的京片子,三言两语就能把你带回到那个时代、那个环境中,跟着他们的悲欢离合一块哭,一块笑。

几个吃饭的场景,尤其深入人心,仿佛坐在台下都能闻到二荤铺子的熏肉味儿。让你相信,南城的胡同串子们平时就是这么吃,嘴就是这么贫。

这种细致入微的表演,除了人艺演员们的功底和观察到位外,大抵还是因为他们的“馋”!

© 图虫创意

© 图虫创意 “看,多邪门儿,好容易有了花生米,可全嚼不动!多么可笑!”

“看,多邪门儿,好容易有了花生米,可全嚼不动!多么可笑!” © 《茶馆》

© 《茶馆》说起北京人艺的戏,脑海里就会浮现出《茶馆》里王掌柜的这句台词。

作为中国戏剧史上最伟大的作品没有之一,《茶馆》这部三幕剧从戊戌变法、军阀混战演到了新中国成立前夕。老裕泰的几张桌子,统共十几个演员加龙套,愣是让你看透了芸芸众生,参透了世间百态。

© 《茶馆》

© 《茶馆》这样一部无论什么时候拿出来,都能在国际戏剧舞台上令人拍手叫绝的作品,集齐了北京人艺里的戏精。

北京人艺是什么地方?

这么说吧,说一句没有北京人艺就没有中国影视圈,毫不夸张。

曹禺任院长,老舍、郭沫若挑大梁当编剧,随便说出来一个演职人员都是中戏或北影的教授级别。

当年“十八一枝花”的宋丹丹,报考北京人艺时全家都不相信她能行,“北京人艺还能录取你,快歇会儿玩去吧”。直到拿着录取通知去报到,宋丹丹都还觉得这是个梦。

没别的,北京人艺就是戏骨多,门槛高。

到了现在,就是某位“流量花”也要削尖脑袋才能考进北京人艺。

在1982年电影版《茶馆》最后一幕中,年近八十的王掌柜,不只是没了牙,更没了精神头,对着昔日“梦中情菜”——花生米,也生出一种轻舟已过万重山的感慨。

在1982年电影版《茶馆》最后一幕中,年近八十的王掌柜,不只是没了牙,更没了精神头,对着昔日“梦中情菜”——花生米,也生出一种轻舟已过万重山的感慨。一个转身,一句台词就让你看到什么叫真正的心寒不是大吼大叫。是呀,花生米都吃不下,吃不香了,那人还能支棱起来吗?

在老北京的生活里,没有什么比一盘子花生米更能解馋的吃的了。

© 图虫创意

© 图虫创意就像老舍先生的作品《落花生》里说的那样,五香花生米的香味儿在舌尖和鼻尖上,下酒喝茶嚼得满嘴生香还能解闷。冬天风雪路上边走边吃,给个秦始皇的王位都不换。

巧的是,王掌柜的扮演者于是之,对五香花生米也是另眼相看。

当年报考人艺之前,一边打小工一边上夜校的于是之,每天下班都要从西单走到北海。来不及吃晚饭,就带上两个凉窝头凑和一口。

可学校只烧暖气而不生炉火,窝头只能在男厕所里的小炉子上烘热。好在烤焦的窝头配上花生米下了肚,什么苦都忘了。

这样的日子持续了两年愣是过得有滋有味,除了他苦中作乐的性格之外,还因为他是真的爱花生米,爱了一辈子。

有一回在后台彩排,于是之和《茶馆》里吴祥子的扮演者林连昆聊起来,才知道竟然遇到了同好知己。两人都好就着花生米喝两杯。

▲右一 林连昆

▲右一 林连昆老哥俩儿在公交车上看别人吃花生米,一路上闻着扑鼻而来的五香味儿,馋得两人真想找对方要一把才过瘾。

也只有这份痴迷,才能在台上对这一把花生米演出满心满眼的爱吧。

人艺的馋是普遍现象。

三年自然灾害期间,作为国家级重点文艺单位,院里的演职人员每人每月享受一斤古巴糖和二斤山楂的副食补贴。

原本食堂是打算熬成山楂汤,能细水长流地喝下去,但架不住一个个饿得一干二净的肚子喝完“闹抗议”,最后一致决定串成糖葫芦分配给大家伙。

© 图虫创意

© 图虫创意凡事做到极致的人艺吃主们,把糖葫芦也做得头头是道,后来不知怎么地,被外面的人知道了。人艺演员馋,观众也馋,走过路过不看戏也得买一串尝尝。

最后这种“三产”糖葫芦,被炒成了王府井周围的限定特产。后勤蘸糖葫芦的大师傅比幕前的人还忙,巅峰时期两张戏票换一串,还不好买到。

真不知道,在肚子里都没油水的时候,他们是怎么想到把这种消食开胃的零嘴儿做成排队美食的,肯定是因为足够好吃!

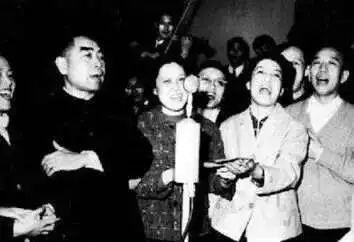

甚至当年,周总理和陈毅将军在除夕慰问人艺演员时,特意尝了他们的“三产”糖葫芦,直夸他们的手艺不次于演技。

台下和吃有关的细枝末节,都被他们吃进去转化到戏里是人艺的传统。

台下和吃有关的细枝末节,都被他们吃进去转化到戏里是人艺的传统。排练《茶馆》时研究吃烧饼的穷人,怎么把掉在桌上芝麻一粒粒沾起来吃,他们就天天去买烧饼,捧着回来研究出炉的温度,模仿烫手的焦急。

© 图虫创意

© 图虫创意为了学《天下第一楼》里的跑堂做派,就跟着饭馆的小伙计前厅后厨的传菜倒茶,听他们嘴里报菜名时的客套话。

1983年中央电视台举办第一届春晚,文化部点名要北京人艺出个节目。

结果您猜怎么着,这群老艺术家们组了一支“花甲合唱队”,当着全国几亿观众的面,表演了一段《叫卖组曲迎新春》。结果一张嘴唱的却是:“麻花~烧饼~江米果馅儿,甑儿糕~”

“臭豆腐,酱豆腐,王致和的臭豆腐,前门外煤市街63号的臭豆腐~”

“臭豆腐,酱豆腐,王致和的臭豆腐,前门外煤市街63号的臭豆腐~” “卤煮,炸豆腐,炸丸子,开锅~”

“卤煮,炸豆腐,炸丸子,开锅~”“酥皮豆,铁蚕豆,葵花子喽!脆瓤儿的落花生喽,半空儿多给~”

听听,上了电视还不忘了吃。

听听,上了电视还不忘了吃。能带给人艺演员们戏路灵感的,还有专做夜宵的馄饨侯。

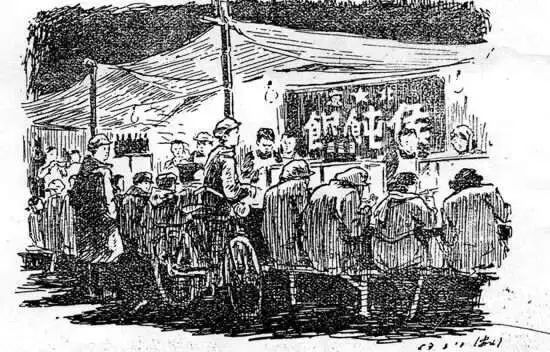

老北京卖馄饨的都是挑着挑儿,一头放小火炉和汤锅,一头是放满皮馅、作料和碗筷的小柜子,走街串巷碰到食客就停下来。到了20世纪40年代,挑儿被二轮车改造的馄饨摊代替。

© 大众点评

© 大众点评到了50年代,那会儿的王府井大街是北京最繁华的地带,去人艺看戏的,去红星影院看电影的人,把这里带动成了小吃一条街。

附近的馄饨摊主们瞄准了商机,准备联合起来做大做强,领头的组长就是现在馄饨侯的创始人侯庭杰。

当时大家挣得都少,下中班吃一碗虾皮冬菜汤的馄饨,顶饱又解馋。混在这群食客里的还有人艺下了戏的演员们。

当时大家挣得都少,下中班吃一碗虾皮冬菜汤的馄饨,顶饱又解馋。混在这群食客里的还有人艺下了戏的演员们。每天晚上10点半,雷打不动地把一毛钱往柜台上一交。一碗热汤馄饨,一碟花生米,再来杯一毛五分钱的白酒,就着刚散场的余温,再聊聊戏,随时迸发出灵感的火花。

整个晚上的演出费也就三四毛钱,这也挡不住他们今朝有酒今朝醉。只要馄饨下了肚,今天的戏才算画上句号。

总而言之,把人艺的演员们聚在一块儿,他们除了讨论戏就是吃,而吃什么和怎么吃,到底都和戏有关。

作为北京城里最爱张罗吃喝的一群人,人艺的老baby们不仅嘴刁且馋,还各有各的不外传的“私房菜”。

作为北京城里最爱张罗吃喝的一群人,人艺的老baby们不仅嘴刁且馋,还各有各的不外传的“私房菜”。后来曾任文化部副部长的英若诚,最早也是人艺跑龙套出身。没错,就是《我爱我家》里,住在老傅家对门,爸爸摇煤球,公费留美的老胡同志。

醉心于研究吃、讲究吃的英若诚,一张嘴就能把京城的老字号,从创立背景、拿手菜和厨子更迭史,都能娓娓道来,听得人如痴如醉。用他自己的话来说,出去吃饭不仅要吃席面儿吃手艺,还要吃“文化”,吃饭馆里的文艺氛围。

醉心于研究吃、讲究吃的英若诚,一张嘴就能把京城的老字号,从创立背景、拿手菜和厨子更迭史,都能娓娓道来,听得人如痴如醉。用他自己的话来说,出去吃饭不仅要吃席面儿吃手艺,还要吃“文化”,吃饭馆里的文艺氛围。就这么一位心有千卷书,不忘细嗅文化的吃主儿,能为一口得意的美味,身家性命全抛下。

据说曾经因为肠胃炎,在北京协和医院住院观察的英若诚,硬是让侄子英宁打掩护,乔装改扮后去"新侨"吃了饭,回来时还不忘去大碗居来碗果子干儿。

© 大众点评

© 大众点评当时这种老北京小吃可不多见,像是久别重逢一样,英若诚可没少吃。加上柿饼本来就难消化,就因为这顿“欺骗餐”,英若诚又被医生追加了半个月的输液治疗。即便如此,他还觉得这顿“文化”吃得值!

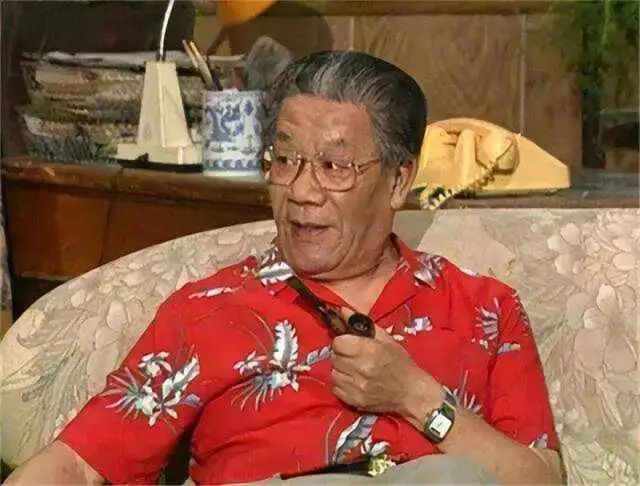

说起北京人艺的吃主儿,让人万万想不到的还有仙风道骨的蓝天野。

这位从长相戏路到名字气质,都自带神仙滤镜的老戏骨,最喜欢吃的还是王府井大街上的甑糕。

专挑在冬天雪夜里出摊的甑糕,其实就是竹子模具里蒸出来的大米糕。洒上点青红丝、桂花和红白糖,水蒸气吹在人脸上,带出一团暖意。当作夜宵买几个来吃,显出一股喜庆活泼的俏皮劲。

专挑在冬天雪夜里出摊的甑糕,其实就是竹子模具里蒸出来的大米糕。洒上点青红丝、桂花和红白糖,水蒸气吹在人脸上,带出一团暖意。当作夜宵买几个来吃,显出一股喜庆活泼的俏皮劲。 © BTV 《影视风云》

© BTV 《影视风云》只要晚上有自己的戏,蓝天野都会提前和卖甑糕的老头说好,提前给他留出一份。只可惜,这种好吃好玩的小吃现在又再度失传了。

要说会吃会做,谁都比不了朱旭。人艺大院提起朱记春饼的大名,没有一个不竖起大拇哥的。

凭借《变脸》拿下东京电影节影帝的朱旭,背后自称是“一级厨师、偶尔露峥嵘”,拿手绝活是烙饼。

撕开各自为政,毫不粘连,薄得透光,禁拉禁扯。卷上天福号的酱肘子、摊鸡蛋、炒豆芽和菠菜粉丝,最后抓上一把捏碎的炸排叉,再配上一盅白酒,香得没边了。

撕开各自为政,毫不粘连,薄得透光,禁拉禁扯。卷上天福号的酱肘子、摊鸡蛋、炒豆芽和菠菜粉丝,最后抓上一把捏碎的炸排叉,再配上一盅白酒,香得没边了。 © BTV《记忆》

© BTV《记忆》人艺的舞美师鄢修民还曾画过一幅《朱旭家的春饼》,就是最好的证明。

后来朱旭的这个拿手菜传给了对门的霍亮,于是就有了现在东城最地道的春饼小馆——沣元春饼馆 ,这里也成了人艺新一代们夜宵的后花园。

© 大众点评

© 大众点评“戏大过天”的北京人艺演员们,将就着生活中吃喝拉撒,却时刻不忘观察和模仿,脸上都是带着戏在揣摩生活。

这点,人艺食堂的人最有发言权。

每天出出进进,骑着大摩托,一股老炮范儿,人称“老傅”的食堂领班傅伟良,见证了三代人艺演员们的戏,也照顾着人艺近三十年的“胃口”。

除了菜炒得好,老傅还具有“野生心理咨询师”的水平。

除了菜炒得好,老傅还具有“野生心理咨询师”的水平。每天散了场,他就能从进食堂的每个人脸上,看出今天的戏是“露”(叫好)是“砸”(倒彩)。要是真赶上整个组的人都蔫头耷脑,老傅就得亲自上阵做一锅热汤面,给他们进行精神抚慰。

其他时间,伺候剧组吃饭的老傅倒不用过多担心。人艺越大的腕儿吃得越简单,濮存昕一碗疙瘩汤就够,杨立新有烩饭就行,烩饭就是家常菜乱炖,肉多肉少都能吃得倍儿香。

直到现在,人艺无论是庆功宴还是庆祝建院周年的大日子,最多就是在自家食堂里摆几桌,热热乎乎地吃一顿涮肉。

直到现在,人艺无论是庆功宴还是庆祝建院周年的大日子,最多就是在自家食堂里摆几桌,热热乎乎地吃一顿涮肉。 © BTV《影视风云》

© BTV《影视风云》台上戏大过天,演皇帝扮女神,脱了戏服,演员就是演员。人艺的演员总被吐槽没“星味儿”,大概也有这个关系。

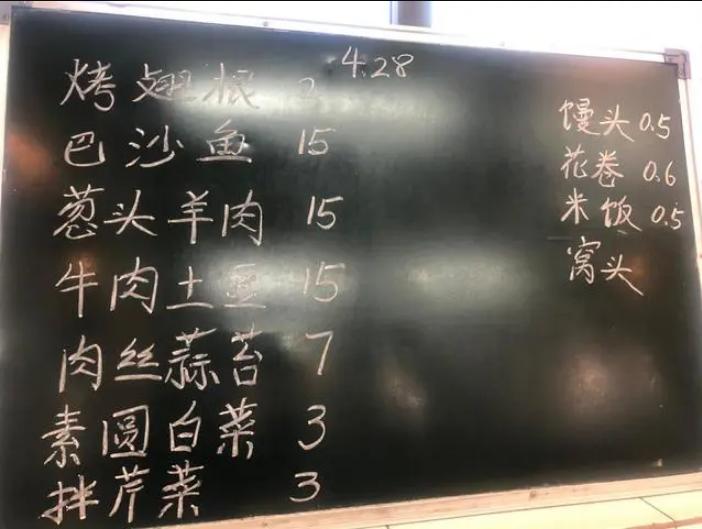

2021年,服务了60年的人艺食堂,拆除重建。

拆除前的最后一天,“大菜”葱头羊肉标价15元,米饭照旧是五毛钱二两。

拆除前的最后一天,“大菜”葱头羊肉标价15元,米饭照旧是五毛钱二两。 看完了这顿午餐的价格,又想起早些年,内娱圈爆出的某女演员一天一万块餐费的新闻。

看完了这顿午餐的价格,又想起早些年,内娱圈爆出的某女演员一天一万块餐费的新闻。往远了说一碗馄饨汤,往近了说食堂的乱炖,餐标几十年来就涨了不到10块钱的人艺,和流量小花小生们到底差在哪儿?

想到这里,又觉得自己这个想法“庸俗”了。或许就是因为吃得差了点,环境简陋了点,才能让这群讲究“戏比天大”的人艺演员们,耐得住性子,演得出好戏来吧。

参考文献:

[1]1958年周恩来称什么事是对毛泽东“无法挽回的损失”.人民网

[2]北京人民艺术剧院的一棵菜.《小康》.中国小康网

[3]孟凡贵.馋人说吃.英若诚进“大碗居”

[4]一张春饼里的故事.北京卫视《档案》

[5]一位食堂老领班眼中的人艺轶事 越是大腕儿吃饭越糊弄.搜狐网

[6]北京人艺东扩工程6月12日竣工,老食堂30日将拆除.北青网

本文图片部分来自网络

作者 - hiraku

原标题:《北京最会吃的主儿,都在北京人艺了》