疑案再探:吴士鉴密信所见光绪、慈禧病逝之内情

近代以来一直有光绪帝系被慈禧太后“毒害”而死的说法,世人为此争议不断。从国家图书馆古籍馆所藏清末南书房翰林吴士鉴致邵章的一封密信看,光绪三十四年(1908)九月后,两宫病情同时加重,清廷中枢对慈禧太后和光绪帝身后诸事已有所准备;两宫临终前彼此关心,关系并无不洽,由溥仪入继大统、摄政王监国也是他们母子的既定决策,所谓慈禧“谋害”光绪帝的说法缺乏事实根据。研究晚清宫廷政治应从各类原始文献的综合研判中得出符合情理的结论,以野史稗闻作为主要证据是不妥当的。

慈禧太后和光绪皇帝

光绪三十四年(1908)十月两宫之死,特别是光绪帝的死因,是近年来引人关注的热点问题。这年十月二十一日(11月14日)光绪帝驾崩于西苑瀛台,不到一天,慈禧太后也病逝于寝宫仪鸾殿。事情如此凑巧,加之甲午以后两宫政见屡有分歧,以及外间屡传“两宫不和”,朝野间不乏皇帝可能是被“谋害”而死的传闻。不过,此类记述多见于民国时期的野史稗闻,并未得到学界认同。[1]直到20世纪80年代,史学工作者才开始搜集各种原始史料,考察光绪帝死亡之真相[2];近年又有科研团队借助现代科技手段,通过物证化验,证明光绪帝系“砒霜中毒”而死,凶手则指向最高当权者慈禧。[3]但是,即使有了科技手段的介入,学者中对“谋害”说仍不乏质疑的声音。[4]从最新发现的南书房翰林吴士鉴致友人邵章的密信来看,所谓慈禧太后“毒死”皇帝的说法,违背情理,缺乏依据,很难让人信服。

(一)

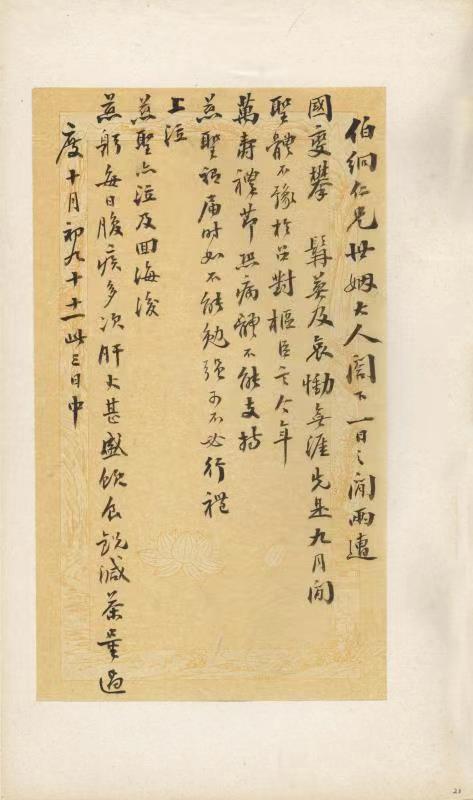

国家图书馆古籍馆所藏《近人书信》册页中,有一通写给“伯䌹”的长函,共计12页。这是一封密函,落款署“名心”,时间署“三十日”。因信中所述皆光绪三十四年十月光绪、慈禧崩逝之事,可知该信写于这年十月三十日(11月23日),即光绪帝死去的第十天,算得上是较早缕述两宫最后境况的原始资料。通过比对同册其他信札的笔迹,可判定写信者是当时的南书房行走、翰林院侍读吴士鉴,收信人“伯䌹”则是他的同乡好友邵章(字伯䌹)。

吴士鉴密信(第一张)

吴士鉴(1868-1934),字䌹斋,浙江钱塘(今杭州)人,出身官宦世家,曾祖父吴振棫(字仲云)官至云贵总督。父吴庆坻,字子修,光绪十二年(1886)丙戌科进士,由庶吉士授编修。吴士鉴于光绪十八年(1892)壬辰科考中一甲二名进士(榜眼),授编修,科名晚乃翁两科,故有“父子同馆,士林称盛”之说。 5 更为重要的是,吴氏父子在庚子前后颇受两宫垂青。光绪二十三年(1897)八月,吴庆坻被简放四川学政;十月,吴士鉴奉旨在南书房行走。光绪二十六年(1900)七月,吴士鉴被简放湖北乡试副考官,旋因联军侵华、乡试停止而未成行;九月,两宫流亡西安,再命吴士鉴提督江西学政,可见恩遇之厚。至光绪二十九年(1903)吴士鉴差满回京,仍在南书房行走,又充日讲起居注官,补翰林院侍讲、侍读。在此期间,其父吴庆坻于光绪二十九年简放云南乡试副考官,旋命提督湖南学政,后署理湖南提学使。显然,吴氏父子叠膺学差考差,受到的恩遇远迈当时翰苑同列。尤其是吴士鉴,虽然品级不高,却因南书房行走这个差使而地位尊崇,得以接近内廷,与亲贵政要往还密切,有机会窥知不少政情内幕。因此,这封有关两宫之死的密信更显得重要。

邵章(1872-1953),字伯䌹,号倬盦,浙江仁和(今杭州)人。祖父邵懿辰(字位西),举人出身,治版本、目录之学,享誉一时,曾以内阁中书充军机章京,咸丰十一年(1861)太平军攻陷杭州,“督勇巷战”时遇难。[6]邵章秉承家学,甲午后投身新式教育,参与创办杭州府学堂及藏书楼事务。光绪二十九年邵章中癸卯科进士,后以庶吉士选派日本法政大学速成科学习,回国授翰林院编修。[7]光绪三十四年正月,由湖广总督赵尔巽奏调,邵章往武昌充任湖北法政学堂监督。[8]吴、邵二人本有通家之好,又是翰苑同官,私交甚笃。所以,两宫崩逝后,吴士鉴向在武昌的挚友写了这封“不足与外人道”的密信。

(二)

吴士鉴此函并非一般朋友间嘘寒问暖的日常通信,而是专门详谈时事的信函。该信逐日叙事,且条理甚是清楚。密信内容如下。

伯䌹仁兄世姻大人阁下:

一日之间,两遭国变,攀髯莫及,哀恸无涯。

先是,九月间圣体不豫,于召对枢臣言今年万寿礼节,恐病体不能支持,慈圣谓届时如不能勉强,可不必行礼。上泣,慈圣亦泣。及回海后,慈躬每日腹疾多次,肝火甚盛,饮食锐减,茶量过度。

十月初九、十、十一此三日中,慈躬愈惫,戏不能竟日,即行撤去。上即于便殿行礼。

十二、三日,慈躬厥晕二次。此两日未召见。上犹勉力至仪鸾问疾。然气喘已甚,一动即不能止,肺疾尤深,口中痰涎俱有气味。

十四、五、六、七此四日仍勉强召对。

十八日黎明,圣躬大欠安,传医入诊。自此日起,即不召对,不能至仪鸾问安矣。闻慈体忧虑过甚,时时涕泣。又复肝厥,不进饮食。十八日,有为上预备吉祥板之说。

十九日未初,慈躬厥晕二刻,中宫计无所出,诣上前请示办法。上即刻召见内务大臣,谓太后病势颇重,我又喘甚,不能行动,万一有事,汝等知早为预备乎?对曰:已暗中预备,不敢上闻。上谓一切查照孝贞显皇后旧例行。诸臣退出。夜九钟,慈躬又觉眩晕,始令内侍告知枢臣,言我已数日不沾水米矣。盖前此尚讳言疾也。

二十日,上以气喘不能举笔,令枢臣恭代批折。复请旨,以何人恭代。有旨令醇邸恭代。午后一钟,圣躬忽尔又气逆昏晕,旋即甦醒。上自言恐将不起,立召枢臣入内。时庆邸于十五上陵,是日午刻甫归,闻两宫均不豫,不及缮安折,即刻入苑。众枢臣以次均至,诣仪鸾殿伺候,应否全行入见。慈圣命全班入对。南皮首陈言,谓皇太后春秋已高,近日欠安,皇上病势沈重,将来之事不得不早为预备,惟有请懿旨办理。皇太后颔之。南皮又谓,若非懿旨,不足以定人心,将来恐有为难之处。皇太后遂谓令醇亲王之子入内。醇邸谓年甫三龄,恐太幼稚。南皮又谓,须求懿旨,加醇亲王以隆重之名。于是宫内教养及摄政王之懿旨遂定。醇邸即刻回府,抱其世子于四钟乘马车至西苑。又蒙召见,并命中宫抚养。醇邸谓庆邸曰:吾年幼不更事,以后仍望大伯助我。庆邸曰:尔须目能明视,耳能审听,自能担当大事,吾亦必助尔。又谓四枢臣曰:还望诸位多多指教。世中堂曰:王爷名望素著,外间无不钦佩,即照此办去,自能中外交孚云云。慈躬精神于召见时略为一振,然仍沈沈欲睡。

此次大计,若非皇上召枢臣,枢臣不能自请;若非入见慈圣,亦无由立时决议;若非庆邸已归,急切不能宣布,盖稍一迟徊,而两宫已经弥留,便不能从容定议。此皆仰赖宗庙、社稷之灵,默为呵护,方得宫府乂安,朝野翕服。然南皮公忠体国,造膝直陈,经权互用,当机立断,诚有令薄海臣工钦仰不置者。夜间十一钟,上以大便艰涩,厥晕一次。闻日间两道懿旨送与皇上阅看,圣容甚霁,盖与上意相符合云。

二十一日午后,闻医官请脉,出言皇上圣脉已绝,皇太后病势亦重。酉正二刻三分,龙驭上宾。夜间,慈圣召见枢臣及内府大臣。时枢臣已草就遗诏。慈躬甚觉不适,倚卧榻上,饮茶少许,阅视两三行,复饮茶少许,再阅数行,即发下颁行。自言久不饮食,即有仙丹亦不能进。仅饮西瓜汁,胸中郁热,鼻间发烧,色黑,周身疼痛。并谕摄政王在西苑勤政殿西配殿办事,如在宫内,则在上书房(自二十二以后,摄政王即在上斋见枢臣办事)。又谕大行皇帝大事办妥(并云应奉移乾清宫),速为予料理后事,予病亦必不起矣。

二十二日七钟,大行皇帝黄轿由西苑奉移乾清宫。近支王公、御前大臣、军机大臣、内务大臣、南书房行走等瞻仰行礼。九钟,大殓。十二钟,慈躬又厥晕二刻。二钟二刻,仙驭崩于仪鸾殿。五钟半,大行太皇太后黄轿回宫,奉移皇极殿,复传近支王公以下瞻仰行礼。

二十三日八钟,大行太皇太后大殓。

皇太后[9]于二十二日下午还住宁寿宫。嗣皇住钟粹宫。摄政王每晨至上书房办事,枢臣入见摄政王,暂住景运门外旧日值班公所。所有应议礼节尚未入奏,将来必常住大内,而又不便在乾清以内云。

各国公使于二十八日恭诣大行太皇太后、大行皇帝几筵前恭奠。明年改元宣统,二十五日朱笔圈出,闻拟陪者为昭建二字。国朝定制,须于四十五日登极,现在尚未择吉。摄政王为大行皇帝胞弟,又承大行太皇太后遗命,至亲至近无逾于此,皇族之中人无闲言,诸大臣亦同心翼戴。俟丧礼粗定,必有新政涣汗[10]也。弟等奉旨派穿孝百日,每日入内哭临行礼,哀痛之余,劳瘁尤不可支。仅就旬日以来见闻确实之事,节录上闻,乞詧及,余再续布。敬候起居百益。弟名心顿首,三十日。

世臣兄处不及通函,乞以此信持示之,他处勿道及也。

信中的“圣”“上”指光绪皇帝;“慈圣”“慈躬”指慈禧;醇邸,即醇亲王载沣;庆邸,即庆亲王奕劻;孝贞显皇后,即慈安太后;南皮,指体仁阁大学士、军机大臣张之洞;世中堂,指文渊阁大学士、军机大臣世续;皇太后,即隆裕皇太后。信末提到的“世臣”,即周云,字世臣,山东东阿人,光绪十八年中进士,选庶吉士,与吴士鉴为同年,散馆后改知县,分发河南,后报捐道员,发湖北,光绪三十四年初抵达武昌,任湖北汉黄德道。他是道光时漕运总督周天爵之孙,也是世家子弟。

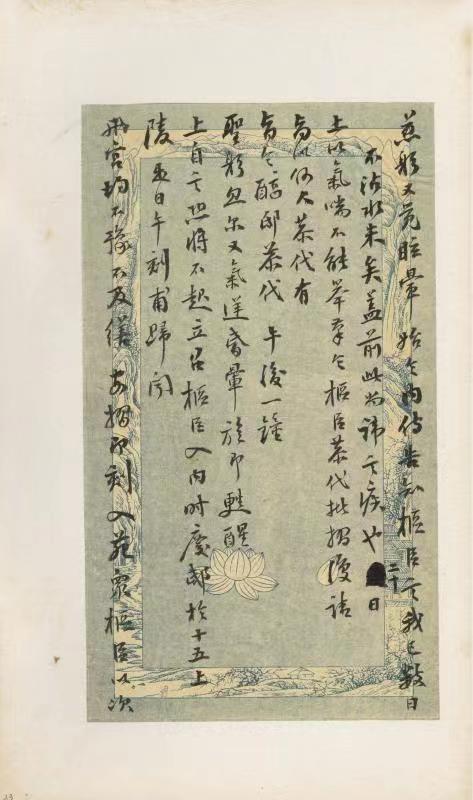

吴士鉴密信(第八张)

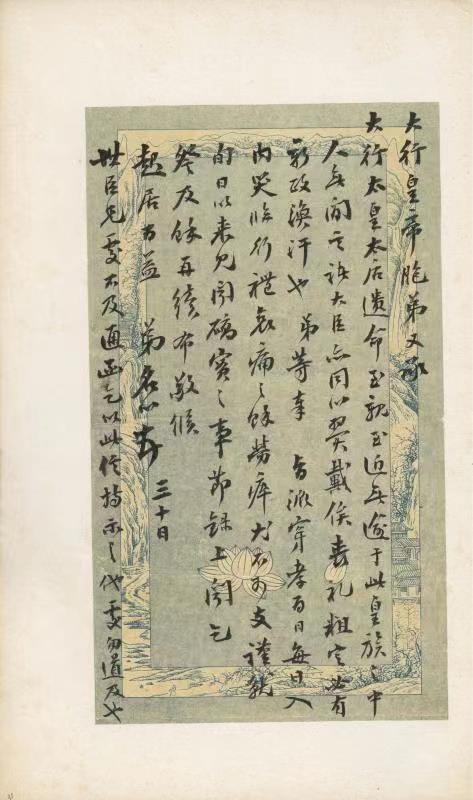

吴士鉴密信(第十二张)

(三)

吴士鉴称信中所写都是“旬日以来见闻确实之事”,以他的南书房翰林身份,应比一般京官更容易获得内廷消息。揆其内容,确有不少情节见诸其他材料,但是,信中透露出光绪帝临死前参与高层决策,发挥主动作用,命内务府大臣尽早准备慈禧后事,慈禧因皇帝病重伤心、不思进食等细节,则是其他史料从未提及过的。这些情节生动自然,合乎情理,与所谓慈禧“毒死皇帝”说多有相悖。兹就信中反映的相关问题,结合其他原始资料再做分析。

首先,九月间光绪皇帝的病情已经沉重,外界均知,而慈禧病情被内廷刻意隐瞒,外界知之甚少。这封密信则对两宫崩逝前病状的记述十分详尽。

信中说:“九月间圣体不豫,于召对枢臣言今年万寿礼节,恐病体不能支持,慈圣谓届时如不能勉强,可不必行礼。上泣,慈圣亦泣。”[11]两宫因皇帝病情在召见军机大臣时哭泣的情节,也见于名医杜钟骏的记述。杜从内务府大臣奎俊(乐峰)处得到消息说:“一日皇上在殿泣曰:万寿在即,不能行礼,奈何?六军机同泣。”[12]二者说的是同一件事情。而根据军机章京许宝蘅的日记,此事应发生在九月初九日,许日记九月十三日记:“袁监述两宫定于廿六日回城,昨日直督荐医屈永秋、关景贤进诊,闻初九日军机大臣召见时,两宫泣,诸臣亦泣,时事艰危,圣情忧虑也。”[13]当时两宫在颐和园,回宫时间屡次推延,因皇帝病情已重,定于九月二十六日回城,并接受直隶总督杨士骧的建议,决定招西医屈永秋(桂庭)、关景贤来京为皇帝看病。因为皇帝身体欠佳,九月十二日奉懿旨,“十月初十日万寿在仪鸾殿受贺,停止筵宴,其在外公主、福晋、命妇著照例行礼。”[14]便殿受贺,不用率领群臣行礼,无疑减轻了皇帝负担。九月十五日《申报》之《京师近事》也称:“昨日军机大臣传谕各部衙门:现因皇上圣躬将痊,必须安心静养。故达赖来京在园觐见,即皇太后万寿亦恐有累圣躬,不能还宫受贺,所有各部院应递折件除正班外,一律不准加班奏递以节劳。”[15]为了照顾皇帝休息,慈禧和枢臣都在努力减少政务活动。九月二十六日,两宫从颐和园返回西苑(中南海)。三天后,醇亲王在日记中提到“皇上不豫”,说明病情有加重的趋势。[16]到十月初九日,《申报》公开报道,太后万寿前,皇上已“步履其艰,上下殿阶须人扶掖”。[17]显然,到九月底,皇帝病情严重的消息已非宫廷秘密,早已为世人所知。

不过,慈禧太后的身体情况则被严格保密,尽管入秋以来慈禧一直欠安,但“怕生谣诼”[18],内廷全面封锁消息。外界只知皇帝病情严重,却不知道太后身体也每况愈下。这一点,因为入值内廷,吴士鉴知道不少实情。他在信中说:“及(九月二十六日)回海后,慈躬每日腹疾多次,肝火甚盛,饮食锐减,茶量过度。十月初九、十、十一此三日中,慈躬愈惫,戏不能竟日,即行撤去。上即于便殿行礼。”万寿节三天,慈禧不能像往年那样听戏,中途撤戏离座,荣庆日记和许宝蘅年谱都曾提到。[19]载沣日记称,初九日奉懿旨:“明日皇帝在内廷行礼。王公百官仍在原处行礼。”[20]初十日,皇帝未像往年一样率领百官给慈禧行礼,而是在内廷行礼。[21]如此看来,不只是光绪帝因病无法行跪拜大礼才简化仪式,慈禧的身体和精神状态同样也承受不住繁复的场面了。

慈禧太后

吴士鉴在信中对两宫最后几日互动的记述十分罕见。信中称:“十二、三日,慈躬厥晕二次。此两日未召见。上犹勉力至仪鸾问疾。然气喘已甚,一动即不能止,肺疾尤深,口中痰涎俱有气味。”这是见诸私人记述中第一次透露十二、十三日慈禧曾经“厥晕二次”的细节,信中对皇帝动态的叙述也很详细,说明消息源于两宫身边的人。鹿传霖十二日日记云:“六钟入直,未召见。皇上八日未大便。”[22]学者多据此认为这天辍朝是因皇帝不适,却不知道慈禧也“厥晕”过。十三日,载沣记:“未召见,慈宫亦欠安。随同庆邸诣仪鸾殿请安。仰蒙召入,垂问数语,命退。”[23]这样看,慈禧似乎是十三日才因病重而未召见枢臣的。而军机章京许宝蘅则听说,这两天两宫未御勤政殿,系因“太后感冒伤风”,虽其不知太后“厥晕”之事,却认为辍朝是慈圣的原因。同样,起居注官恽毓鼎在十二日这天,只知道“两圣不御殿见枢臣”,并不清楚具体原因,十三日得知两圣仍未御殿,“心甚忧虑,访于朝贵,知皇太后因腹泻而心绪拂逆,故辍常朝。”[24]这些记述都足以说明慈禧的身体状况并不比光绪皇帝好多少,她的身体不适才是辍朝两日的主因。吴士鉴说这两天皇帝还前往仪鸾殿为慈禧请安,应该可信。虽然皇帝行动不便,但两宫相距不远,借助肩舆、轿子之类的代步工具前去请安并不是一件难事。

辍朝两天后,十四日两宫召见了枢臣,并做出重大决定,派庆亲王前往东陵验收工程。这是两宫和中枢共同作出的决策,也是基于对慈禧病情的判断。信中说“十四、五、六、七此四日仍勉强召对”,已是两宫强打精神的最后出场了。十五日,庆亲王出京前往遵化验收万年吉地工程,外务部左丞邹嘉来等官员一早就到东车站送行。[25]看来,就算内廷想隐瞒慈禧的病情,到此时也很难瞒住了,两宫辍朝与奕劻之行的关联,很容易就让官员们判断出朝廷已在为太后预备后事了。

日本人明信片中的慈禧太后和光绪皇帝朝服像

(四)

然而,还未等到庆亲王回京,两宫病情又出现新情况。十月十八日光绪帝病情突然加重,引起宫中恐慌。紧接着,十九日慈禧病情也加重,宫廷立刻陷入忙乱之中。这在吴士鉴的信中都有详细反映。

十八日光绪帝的病情突然加重,见诸多种文献记载,研究者也有共识。吴士鉴称:“十八日黎明,圣躬大欠安,传医入诊。自此日起,即不召对,不能至仪鸾问安矣。”皇帝似乎连乘坐轿舆到仪鸾殿请安都去不了,可见病势之重。吴氏又言:“闻慈体忧虑过甚,时时涕泣。又复肝厥,不进饮食。”——同样病重的慈禧因得知皇帝“大欠安”而忧虑至“时时涕泣”“不进饮食”,这种人伦常情大概不会是慈禧刻意伪装出来的。为预防万一,宫里开始为光绪预备吉祥板(又称吉祥轿,用以将皇帝遗体运到乾清宫大殓的特制抬轿)。许宝蘅也记,这天寅刻即传诸医到御前伺候,九时三刻,内务府大臣率医退出,醇邸、世、张、鹿、袁等枢臣详问病状。[26]寅刻即是黎明前,许日记与吴士鉴密信所记完全吻合。

十九日,慈禧病情骤然加重。许宝蘅记:“太后圣躬不豫,梁监传谕周身痛,昨日至今未进食,停起,所有应发谕旨、电旨均办奏片请旨,再行拟旨递上”。[27]他只是从办理公务的角度记述了此事。吴士鉴了解到的情况更为详细:

十九日未初,慈躬厥晕二刻,中宫计无所出,诣上前请示办法。上即刻召见内务大臣,谓太后病势颇重,我又喘甚,不能行动,万一有事,汝等知早为预备乎?对曰:已暗中预备,不敢上闻。上谓一切查照孝贞显皇后旧例行。诸臣退出。夜九钟,慈躬又觉眩晕,始令内侍告知枢臣,言我已数日不沾水米矣。盖前此尚讳言疾也。

这些情节也是以往文献没有提到过的。当时情形,军机大臣并未整日在内廷入值,太监看到太后晕厥,计无所出,内务府大臣也不敢直接做主,必然请示皇帝,于是“上命”尽早为太后预备后事,照慈安太后当年的旧例办理。可见光绪帝虽然行动不便,思虑尚很清晰。同时,载沣、鹿传霖等枢臣得知两宫病急,赶忙发函庆亲王,促其速回;又向内府大臣及各医询问两宫病状,“张仲元密告慈脉气极弱,恐脱”。惊惧之中,鹿传霖深夜还与醇亲王一起至西苑探两宫病状。[28]显然,军机大臣和内务府官员对两宫驾崩已做好心理准备了。

吴士鉴记光绪帝二十日这天的情况也很详细:“二十日,上以气喘不能举笔,令枢臣恭代批折。复请旨,以何人恭代。有旨令醇邸恭代。午后一钟,圣躬忽尔又气逆昏晕,旋即甦醒。上自言恐将不起,立召枢臣入内。”这里提及上午、下午两次召见枢臣,尤其是第二次召见枢臣出于皇帝之旨,意义十分重要。对此,许宝蘅日记中说法不同:“(十月二十日)闻两宫病皆亟,军机巳刻入对于太后宫内,午刻又传入见,奉懿旨授醇亲王为摄政王,又奉懿旨醇亲王之子溥仪留宫内教养,在上书房读书,又闻传即夕还宫。二圣同病,殊可危虑。”[29]许氏虽然也提到巳刻、午刻两次召见枢臣,却听说都是在太后宫内,这与吴士鉴所言有异。对此,载沣日记云:

二十日○○上疾大渐。上朝。奉○○旨:“派载沣恭代批折。钦此。”庆王到京,午刻同诣○仪鸾殿,面承○○○召见。钦奉○○○懿旨:“醇亲王载沣著授为摄政王。钦此。”又面承○○○懿旨:“醇亲王载沣之子溥仪著在宫内教养,并在上书房读书。钦此。”[30]

从载沣日记空抬格式的差别(光绪帝前两圈、慈禧前三圈)看出,军机大臣早晨先由光绪帝召见,确定由醇亲王代批奏折;午后才到太后寝宫确定由载沣摄政、溥仪入继大统。这种先后次序表明,光绪帝到临终的最后关头仍在处理政务。因为即使戊戌政变后慈禧训政,批折子也一直是光绪帝所为,此刻光绪帝令醇亲王代批,与慈禧决定让载沣摄政如出一辙,正说明两宫在未来权力交接的问题上早有默契。

二十日中午,军机大臣群集到仪鸾殿与慈禧决定大计,这并非不敬重皇帝,也可能与皇帝已经昏厥有关。当时,两宫病况严重,已无法同到一处召见枢臣。慈禧是最高统治者,诸臣在仪鸾殿被召见讨论大事也势在必然。吴士鉴称,张之洞提出“将来之事”须“请懿旨办理”,“若非懿旨,不足以定人心,将来恐有为难之处”。实际上,原本慈禧就是清朝的最终决策者,张之洞此论不过是为避免落下枢臣撇开皇帝讨论立储大事的口实,预先防范而已,可谓考虑周全。吴又称,“慈躬精神于召见时略为一振,然仍沈沈欲睡”;又听说,“日间两道懿旨送与皇上阅看,圣容甚霁,盖与上意相符合云”。此时两宫都到灯枯油尽之时,精力不济,即使给光绪帝看懿旨,也不过是走过场罢了。在溥仪入继大统问题上,两宫应该早有决断和共识,此刻众枢臣不过集体履行了最后的程序,这些均在情理之中。故吴士鉴慨叹:“此次大计,若非皇上召枢臣,枢臣不能自请;若非入见慈圣,亦无由立时决议;若非庆邸已归,急切不能宣布,盖稍一迟徊,而两宫已经弥留,便不能从容定议。此皆仰赖宗庙社稷之灵,默为呵护,方得宫府乂安,朝野翕服。然南皮公忠体国,造膝直陈,经权互用,当机立断,诚有令薄海臣工钦仰不置者。”这种事后评论不免有夸大溢美的成分,大体上却也反映出两宫病危、枢臣襄助、迎溥仪入继大统前后的基本情况,至少,两宫临终前绝无分歧,这是毋庸置疑的。

二十一日酉正二刻三分,光绪帝“龙驭上宾”。亥刻,载沣与军机大臣及内务府大臣增崇急忙到福昌殿(仪銮殿后殿)见慈禧,奉懿旨溥仪入承大统为嗣皇帝。[31]邹嘉来在日记称,闻讯后“夜间即驰至西苑公所,润田(按,曹汝霖,字润田——引者)在直,拟电及照会,赴(讣)告各国。”[32]由外务部将光绪驾崩的消息尽快告知各国。吴士鉴信中生动描述了慈禧审阅遗诏时的精神状态:

时枢臣已草就遗诏。慈躬甚觉不适,倚卧榻上,饮茶少许,阅视两三行,复饮茶少许,再阅数行,即发下颁行。自言久不饮食,即有仙丹亦不能进。仅饮西瓜汁,胸中郁热,鼻间发烧,色黑,周身疼痛。并谕摄政王在西苑勤政殿西配殿办事,如在宫内,则在上书房……又谕大行皇帝大事办妥……速为予料理后事,予病亦必不起矣。

“大行皇帝大事办妥,速为予料理后事”——这算是慈禧的临终遗嘱了!从中似乎很难能看出她还有精力去策划一场“谋害”儿子的政治阴谋。对于权力的顺利交接,吴士鉴评判说:“摄政王为大行皇帝胞弟,又承大行太皇太后遗命,至亲至近无逾于此,皇族之中人无闲言,诸大臣亦同心翼戴。”此言不虚。清王朝衰败之势虽不可避免,但帝位的传递至关重要,怎么可能一面移交权力给载沣父子,一面不顾骨肉亲情,将光绪帝置于死地?这显然违背一般常识和情理。

载沣与两个儿子溥仪、溥杰,旁边站立的儿童是溥仪。

(五)

在研究两宫之死的问题上,日记、书信、宫廷档案这类原始文献,比起那些捕风捉影、浮想联翩的野史传闻和时隔多年的回忆要可靠得多。

迄今我们能见到的时人日记,主要有醇亲王载沣、军机大臣鹿传霖、学部尚书荣庆、外务部左丞邹嘉来、军机章京许宝蘅、翰林院侍读恽毓鼎等人留下的日记,像吴士鉴这样缕述事情原委的书信还是第一次发现。当然,也要承认,每位当事人或闻或见,或记述简单,今天看来都存在一些盲点和局限,在使用这些原始史料时,需要将多种材料综合研判,才能还原细节丰富的历史场景,并作出合理的历史解释。

同时,我们还会发现一种有趣的现象:那些接近中枢和内廷,有机会近距离了解事情真相的当事人,留下的原始日记和书信,几乎看不到一丝“宫廷阴谋”的迹象,难道是他们太过于迟钝,还是察觉到了问题而刻意“隐瞒”,而且都“隐瞒”得那么成功?反之,揭明慈禧(或他人)害死光绪帝说法的文献,无论笔记野史,还是回忆录,皆非亲历之人所写,大多形成并流行于民国以后,甚至是新中国成立后。这些“非亲历者”笔下的记述显然有极大可能并非实情。

维新人士王照在《方家园杂咏纪事》中称:“吾闻南斋翰林谭组庵、内伶教师田际云皆言,大变之前二日,尚见皇上步游水滨,意志活泼。”[33]谭组庵,即谭延闿(号组庵),清末甲辰科进士,并非南斋翰林(南书房行走),而且,只要了解了光绪帝临终前身体的真实状况,就知道此说不值一哂。内务府大臣增崇之子察存耆数十年后回忆说,“西太后自知病将不起,又正好赶上光绪多多少少像有点病,便叫李莲英给光绪送了药去,叫他看着光绪吃了再回去,光绪吃药的当天下午就死了。”[34]末代皇帝溥仪回忆说,宫里的老太监李长安告诉他,“光绪在死的前一天还好好的,只是因为用了一剂药就坏了,后来才知道这剂药是袁世凯使人送来的。”[35]虽然凶手换成了袁世凯,前后路数却如出一辙。这些情节看上去好像都有明确的消息来源,其实都难脱耳食之言的窠臼。在“毒死”说已广为流传的背景下,很多回忆难免受到影响,于是又附会出新的讹说。所以,此类回忆并不可信。

关于光绪帝被“毒死”的一条重要依据,是曾给皇帝诊病的西医屈永秋的回忆。1936年12月,《逸经》杂志编辑简又文在上海采访屈永秋,写了《诊治光绪皇帝秘记》一文。简氏在该文《前记》中称屈永秋为“最后诊视其病状者,其述辞足为历史搜讨者之有力的资料,至少亦足为留心掌故者饶有趣味的谈助也。”[36]其实,屈氏在28年后的回忆颇有失真之处。据现藏中国第一历史档案馆光绪帝的脉案和军机章京许宝蘅的日记,屈永秋自光绪三十四年九月十二日开始为皇帝看病,同时还有另一位西医关景贤。但二人只开外敷药,不开内服药。屈氏自称“余诊视一月有余,药力有效,见其腰痛减少,遗泄也减少,惟验其尿水,则有蛋白质少许,足为腰病之症。”[37]这是他的自我吹嘘。据光绪帝写的病原,九月十二日贴了屈氏进呈的洋茄叶膏药,次日皇帝就表示“贴了亦无少效”。[38]随后,屈永秋又进上樟脑粟壳药酒涂擦腰部,照法使用后,皇帝还是表示“午后揭擦一次,功夫略久后即难行动。勉行数次,甚觉难过。”[39]此后,屈永秋又在药酒中添加草乌头,请皇帝继续涂擦腰部。皇帝在九月二十三日的病原中说:“连日服药,并擦药酒,依然无效,实深焦急,总系方不对症之故。”[40]虽然“方药总无寸效”,屈、关二位一直在为皇帝诊视,直到九月二十八日,皇帝还是抱怨“腰间酸痛倍重”,“其痛亦难忍”,“必须速为设法”,屈、关仍拟呈上舒筋活血止痛药酒,擦法如前。[41]这是目前可以查到的屈、关两位西医最后一次给光绪帝诊治,可能因为他们的治疗在皇帝看来确无实效,已经无法继续下去。而二十九日皇帝病情突然加重(见前引醇亲王载沣日记),西医因无效果,可能已从日常诊治中撤出了,最后,两宫的诊治仍然回归到传统中医的方案上。就此看来,屈永秋称他十月十八日“复进三海”的说法,并不可信。现存十月份的脉案中从未出现过屈氏的名字,其他官员的回忆中也不见十月有西医的介入。因此,我们不能凭着一份二十多年后的回忆就相信屈永秋是见证光绪皇帝临死前大叫“肚痛”的当事人,进而视其口述为皇帝系被“毒死”的有力证据。

除了有史料和证据外,任何研究结论都还要符合情理,所谓“尽信书不如无书”即是此理。慈禧太后为何要在临死前先“毒死”光绪帝,原因令人百思不得其解。在与清王朝命运攸关的问题上,两宫根本利益完全一致,即使他们之间有隔阂和矛盾,也从未到你死我活、势不两立的地步。世人常说的“帝后之争”,实为皮相之谈。两宫权势悬殊,重臣都由慈禧任用,举朝皆“后党”,光绪孤家寡人,缺乏政治经验,根本无从“争起”。实际上,光绪帝一生谨言慎行,始终生活在母后严厉的督责中。皇帝的能力和亲政后的作为,或有令太后不满意者,但慈禧绝不怀疑皇帝对自己有二心,她对光绪帝更多是一种“怒其不争”的心态。所以,若根据野史中“我不能死于皇帝之后”的一句话,作为慈禧“毒死”皇帝的主要理由,实在过于肤浅和荒谬。

退一步说,选定溥仪入继大统本身,也可看出慈禧绝无“除掉”光绪之意。因为光绪帝无子嗣,何人入继大统是慈禧生前考虑的头等大事,选定溥仪绝不是她临死前的仓促决定。光绪三十三年(1907)正月醇亲王被命在军机大臣上学习行走,便与一年前出生的溥仪有密切关联。[42]这表明,慈禧仍然决定将爱新觉罗的皇位保持在奕譞一脉子孙中,并且将监护未来小皇帝的权责交给醇亲王。一面属意于溥仪入继大统,一面又蓄意“害死”光绪帝,这种既有悖情理、又损害清朝统治者根本利益的决定,岂是历经风波、政治经验丰富的慈禧所能为者?显然不可能。结合以往所见原始文献,吴士鉴写给邵章的这封密信内容可信性高,光绪皇帝“病逝说”才更贴近历史真相。

注释

1. 民国以来的相关情况,可参见马忠文:《时人日记中的光绪、慈禧之死》,《广东社会科学》2006年第5期。

2. 参见朱金甫、周文泉:《从清宫医案论光绪帝载湉之死》,《故宫博物院院刊》1982年第3期;戴逸:《光绪之死》,《清史研究》2008年第4期;杨东梁:《光绪帝死因探析》,《商丘师范学院学报》2008年第5期;王道成:《慈禧光绪的恩怨情仇——兼论光绪之死》,《清史研究》2009年第3期;朱金甫:《再论光绪帝载湉之死》,《历史档案》2010年第4期。

3. 参见钟里满:《清光绪帝砒霜中毒类型及日期考》,《清史研究》2008年第4期;“清光绪帝死因研究”课题组编:《清光绪帝死因鉴证》,北京:北京出版社,2017年。按,后者是该项目研究的最终学术成果,作为国家清史编纂委员会研究丛刊出版。

4. 参见王开玺:《关于光绪帝死因的思考与献疑》,《晋阳学刊》2009年第6期;房德邻:《“光绪帝系砒霜中毒死亡说”难以成立》,见《明清论丛》第10辑,北京:故宫出版社,2011年,第455—467页。

5. 有关吴庆坻、吴士鉴父子仕宦经历,主要参见吴庆坻撰、刘承干校,张文其、刘德麟点校的《蕉廊脞录》(北京:中华书局,1990年)一书的点校说明,并查阅《清德宗实录》《光绪宣统两朝上谕档》等相关资料加以补充。

6. 来新夏主编:《清代科举人物家传资料汇编》第22册,北京:学苑出版社,2006年,第364页。

7. 参见中央文史研究馆编:《中央文史研究馆馆员传略》,北京:中华书局,2001年,第21页。

8. 赵尔巽:《奏请调翰林院编修邵章等留湖北充任法政学堂监督等事》,光绪三十四年正月十二日,录副奏折,档案号03-72230-15,中国第一历史档案馆藏。

9. 这里指光绪皇后那拉氏,即隆裕皇太后。

10. 涣汗,比喻帝王的圣旨、号令。

11. 密信内容均见上文,兹不拟一一注明。

12. 杜钟骏:《德宗请脉记》,《近代史资料》总第56号,第50页。

13. 许恪儒整理:《许宝蘅日记》第1册,北京:中华书局,2010年,第207页。

14. 《德宗景皇帝实录》卷596,光绪三十四年九月癸巳,北京:中华书局,1987年,第58册,第877页。

15. 《京师近事》,《申报》1908年10月9日,第10版。

16. 《醇亲王载沣日记》,北京:群众出版社,2014年,第293页。是日为九月二十九日。

17. 《申报》光绪三十四年十月初九日(1908年11月2日),第1张第3—4版,专电四。

18. 慈禧在召见俞廉三时语,详见徐凌霄、徐一士:《凌霄一士随笔》上册,北京:中华书局,2018年,第381页。

19. 参见谢兴尧整理:《荣庆日记》,西安:西北大学出版社,1986年,第141页;许宝蘅:《夬庐居士年谱》,许恪儒整理:《许宝蘅日记》第5册,第2077页,附录。

20. 《醇亲王载沣日记》,第294页。

21. 恽毓鼎称十月初十这天,光绪帝不仅手扶太监的肩膀,“以两足起落作势,舒筋骨,为跪拜计”,又说皇帝从南海“步行”至德昌门。这些都是道听途说的故事,只要知道皇帝早已病魔缠身,已经不能正常行走的真实病情,就不会相信这类说法。参见史晓风整理:《恽毓鼎澄斋日记》第2册,杭州:浙江古籍出版社,2004年,第344页。

22. 许潞梅整理:《鹿传霖日记》,见张剑、郑园整理:《晚清军机大臣五种》下册,北京:中华书局,2019年,第851页,附录。

23. 《醇亲王载沣日记》,第294页。

24. 恽毓鼎:《恽毓鼎澄斋日记》第2册,第344—345页。

25. 邹嘉来:《仪若日记》,光绪三十四年稿本,上海图书馆藏。整理本由北京大学张易和同学提供,谨此致谢!

26. 许恪儒整理:《许宝蘅日记》第1册,第217页。

27. 许恪儒整理:《许宝蘅日记》第1册,第217页。

28. 许潞梅整理:《鹿传霖日记》,见张剑、郑园整理:《晚清军机大臣五种》下册,第852页,附录。

29. 许恪儒整理:《许宝蘅日记》第1册,第218页。

30. 《醇亲王载沣日记》,第295页。

31. 《醇亲王载沣日记》,第300页。

32. 邹嘉来:《仪若日记》,光绪三十四年稿本,上海图书馆藏。

33. 王照:《方家园杂咏纪事》,荣孟源、章伯锋主编:《近代稗海》第1辑,成都:四川人民出版社,1985年,第25页。他在《德宗遗事》中又说:“吾闻南斋翰林谭君及内伶教师田际云,皆言前二日尚见皇上步游水滨。证以他友所闻,亦大概如是。”(章伯锋、顾亚主编:《近代稗海》第11辑,成都:四川人民出版社,1988年,第269页。)所谓“谭君”或即谭延闿,其并非南书房翰林。

34. 察存耆:《关于光绪之死》,《文史资料选辑》总122期,北京:中国文史出版社,1991年,第152页。

35. 溥仪:《我的前半生》,北京:中华书局,1977年,第21页。另,启功先生晚年回忆说,他的曾祖父溥良(时任礼部尚书)亲眼看见一个太监从慈禧太后居住的乐寿堂出来,给光绪帝送过“塌喇(即酸奶)”,“但送后不久,就由隆裕皇后的太监小德张(张兰德)向太医院正堂宣布光绪皇帝驾崩了”。见《启功口述历史》,北京:北京师范大学出版社,2004年,第25页。

36. 原载《逸经》第29期,此转引自曹介初等:《死虎余腥录》,上海:上海书店出版社,2000年,第115页。

37. 曹介初等:《死虎余腥录》,第117页。

38. 光绪帝病原,光绪三十四年九月十三日,见《光绪三十四年九十月脉案草底档》,中国第一历史档案馆藏,转引自《清光绪帝死因鉴证》,第374页。

39. 光绪帝病原,光绪三十四年九月十四日,见《光绪三十四年九十月脉案草底档》,中国第一历史档案馆藏,转引自 《清光绪帝死因鉴证》,第374页。

40. 光绪帝病原,光绪三十四年九月十四日,见《光绪三十四年九十月脉案草底档》,中国第一历史档案馆藏,转引自《清光绪帝死因鉴证》,第376页。

41. 光绪帝病原、脉案,光绪三十四年九月二十八日,见《光绪三十四年九十月脉案草底档》,中国第一历史档案馆藏,转引自《清光绪帝死因鉴证》,第377—378页。

42. 醇亲王的婚姻本身就寄托着慈禧的期待,醇亲王选择荣禄的幼女为妻并生子,这些都符合溥仪入继大统的完美条件。有关醇亲王政治婚姻之事,参见张海荣:《政治联姻的背后:载沣娶妻与荣禄嫁女》,《近代史研究》2017年第3期。

(本文作者马忠文系中国社会科学院近代史研究所研究员、博士生导师;谢冬荣系国家图书馆古籍馆研究馆员。本文首发于《社会科学研究》2023年第5期,澎湃新闻经作者授权转载。文中吴士鉴密信图片由国家图书馆授权刊发。)