歌川广重:时间在他面前也失足倒下

歌川广重(1797-1858),出生在江户(现东京)的雅佑码头区,原名安藤广重。父母早逝。13岁接续父亲消防员工作。15岁拜歌川丰广为师。35岁那年,他入选德川幕府的“御马敬献使“上洛,将一批白马从江户送至京都然后再返回。在沿东海道的旅途中创作了《东海道五十三次》(1833年出版)。这套作品一问世就获得了巨大成功,成为葛饰北斋《富岳三十六景》的竞争对手。之后又出版了《雪月花》《富士三十六景》等画作,一步步走向巅峰。尤其是晚年的作品《六十余州名所图会》《名所江户百景》《江户名所四十八景》,更将自己推向了浮世绘神坛。特别是《名所江户百景》,画出了日本美。

据统计,广重一生作画5000余幅。他画雪,画出了漫天白雪的发呆流泪。他当然明白,画雪不为流泪,只为疗伤。他画月,画出了月光如水水如天的清冷。他当然明白,画月不为清冷,只为浇愁。他画雨,画出了于人世与自然之间寻找解释的瞬间。他当然明白,画雨不为瞬间,只为永远。他画风,画出了落叶满庭阶的孤客梦醒。他当然明白,画风不为梦醒,只为长醉。他画花,画出了一花半叶的离乱疏斜。他当然明白,画花不为疏斜,而为绰约。他画鸟,画出了不知秋思落谁家。他当然明白,画鸟不为谁家,而为大家。

在日本,广重和北斋是日本浮世绘世界的两个标本。一个柔和安静,一个强烈硬朗;一个是真实内向,一个是想象外向。总之,广重的画面多是牧歌式的雨萧萧、风荡荡、雷隐隐、雾蒙蒙、月皎皎、雪皑皑、云叆叆、日曈曈、花灼灼、草芊芊、水潺潺。给人静谧、孤寂、空辽、悲凉、苍练、深旷、致远的感伤愁情。他的画面很少出现人,即便出现人,也是放置最小最远最深。但又无处不显人的存在,无处不问人的意义,无处不燃人的烟火。知道人在孤寂中的惆怅,知道人在悠远中的恐惧,知道人在物的世界所面临的根源性困惑,所以,他的风景里有人,他的构图有温度有湿度。他抒情,是为人而抒情;他乡愁,是为人而乡愁;他寂寥,是为人而寂寥。所以他拦截了时间,停滞了一切。连点成线的雨柱,也被定格在某个无法复制的时刻。他只为人。他是日本少有的人文主义画家,更是少有的关怀人的命运的画家。他用他的画作告诉我们,美在身边,美在任何一个时代。显然他的企图是想重拾人们对生活的信心和对生命的热爱。从这点看,比北斋晚生37年的广重,其分量还是超过了北斋。虽然他缺乏北斋式的异想天开的震撼,但他有北斋所没有的纯粹,一种日本式的纯粹。在浮世绘这个有限的天地里,北斋的画作用眼看就可以,但广重的画作必须用心看。这就是广重的不可多得和不可复现。

1858年9月6日,61岁的广重在临终前留下辞世语:“一生绘笔留东路浮世,飞天至西方净土看名所”。这里既有对现世的了无遗憾,也有对彼岸的想象憧憬。10年后,幕府政权落幕,日本开国,走向近代。广重的江户绘,为260年的德川江户,画上句号。从此广重江户,于吾于心。

毕生的最高杰作

《洗马》,歌川广重,1837年前后,此图为《木曾海道六十九次》系列之一

木曾海道是江户时代的五大通道之一,由江户出发北上,共69个驿站。洗马是木曾海道第32个驿站。此地因平安末期的“朝日将军”木曾义仲和他的部将在这里洗马而得名。

这是一幅水岸寒村的暮色景象。画面描绘的是洗马驿站西侧的奈良井川。刚升起的满月,在天际撒下一片绯红的火光。在视觉的焦点上,右方荒野的地平线深处,蒙蒙的暮霭弥漫四周。暮色浓重,但天还发亮。表明夜还未降临。真可谓“满月堕九天,紫面光粼粼”。

河面上,有运送木材的小舟和木筏,一前一后,在水流中静静前行。两名船夫撑篙动作各异,表现出舟与筏受力动感的不同。细风吹动着川边芦苇,河水泛起阵阵涟漪,把月光揉碎浸没在水波之中。水中的光影顿然变得灵动有声。远近6棵杨柳东风树,青青夹河川。常年的强风劲吹,压弯了柳树的朝向,与河中岸边风吹芦苇一边倒相呼应,强化了视觉上的方向感。天边的月,近处的柳,三二细柳好像从月盘中垂下。这是神来之笔。只有神人之气,才有人神之韵。

毫无疑问,这幅画很好地表现出了灵动中的静和宁静中的动,墨版与蓝色的羽化拓印,更是渲染出万籁俱寂的感伤愁情。想必广重是低吟着“杨柳岸晓风残月”的诗句,完成了这幅为日本浮世绘获得了好名声的画作吧。当然,这幅画也成了广重毕生的最高杰作。

令人异想德川日本的静好

《猿若町夜之景》,歌川广重,约1856-1858年,此图为《名所江户百景》系列之一

被呼作“白玉盘”的月,在画面的最上端。清冷的月光,洒在一条叫作“猿若町”的小街上。在当年的江户城,猿若町(现在台东区浅草六丁目附近)是著名的剧院和娱乐一条街,得名于江户歌舞伎创始人猿若堪三郎。当时幕府认可的中村座、市村座和森田座这三大剧团都在这条街上。广重画作中,从近到远依次描绘了猿若町三丁目、二丁目、一丁目,分别是森田座、市村座和中村座。其建筑标志就是每一个歌舞伎座的屋顶上,都高耸着经幕府特许修建的高橹。四周涂黑的高橹,主要用于观察火警隐患。

月的冷,对照着猿若町的热。有看戏散场的,有赶场看戏的,有提着灯笼漫步渡月色的。人头攒动,叫卖、攀谈、闲逛。月光在他们的脚下留有体面的身影。哦,还有几条小白狗在人群中,月光也留下它们娇小的身影。一条笔直的伸向远处的娱乐街,银色闪闪。茶屋、戏剧小屋由近及远、左右两边齐整排开。清爽的路面将月色留下,将时间静止,将有闲者定格。

一轮圆月的白,与天际软色的蓝,营造出歌舞伎开场前的夕晖溟蒙——既不乏味,也不匆忙。显然,这是广重的美感深层:即便是在华丽的夜晚,人也无法逃脱月冷秋寂的笼罩。在月下做人事,冷月无声人亦无声。诚如中国古人所言“人攀明月不可得,月行却与人相随”。

江户之夜的诗情画意。令人异想德川日本,是多么的平和静好。著名动漫导演高畑勋对这幅画的评价是:“如此透明清新、舒心怡人的月夜街市图,我觉得可能就此一幅。”

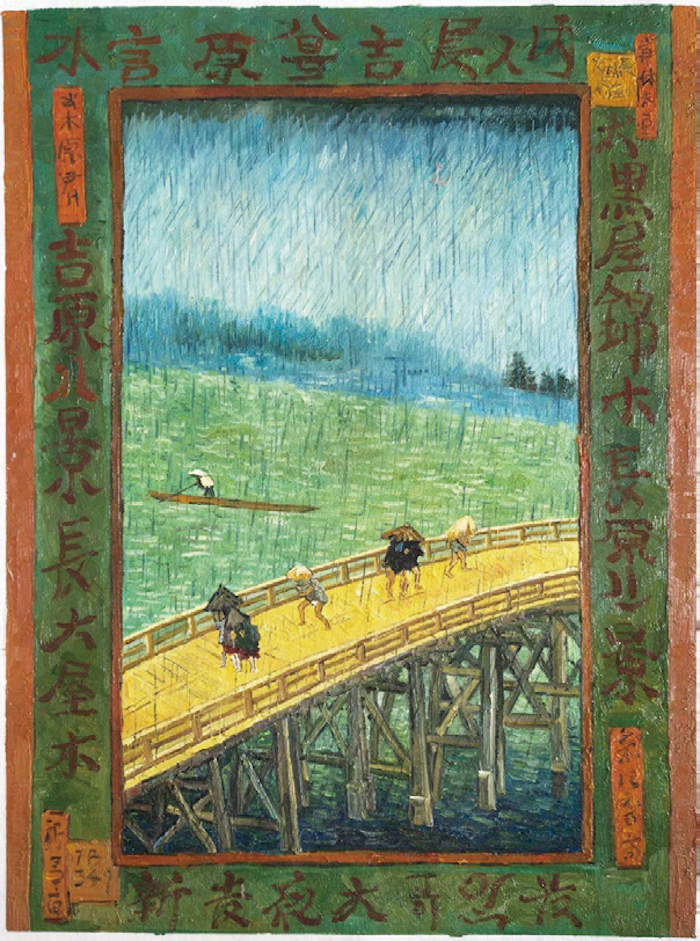

惊动凡·高的一场雨

《大桥骤雨》,歌川广重,1857年,此图为《名所江户百景》系列之一

广重被所有艺术评论家认可的精彩作品,就是这幅《大桥骤雨》。

因为印象派代表人物凡·高,在1887年玩笑式地临摹过这幅画,给出的油画作品是《雨中桥》。于是“崇洋”深重的日本人,便把这幅画挂在了自己的心中。

骤雨/大桥/行人。怎么看都是风景画的铁三角。广重的感觉是锐利的。夏季午后突然的骤雨,用粗长的黑线辅以微斜陡直的细条表现。雨下得再疾,也不及广重笔触之快,快到像光速。这个动势的运思,是将河岸与大桥形成一个锐角,用河面的宽与桥身的长,显现出骤雨的猛烈。而雨势的倾斜又与锐角反行,在视觉上就有了大雨如注的感觉。桥上7位行人,被骤雨打乱节奏。四人朝东,三人朝西,逆向本能地佝偻身体,企图躲避的瞬间,使得“雨情”这个概念得以具象化。广重故意将隅田川上的木桥画得很低,是为了让观者看清人在风雨面前狼狈相的全貌。淡青而广阔的河面上,有一孤单木筏,披蓑衣的船夫正全力撑篙,避免被沉没的命运,表现了人在自然面前,是再渺小不过的“渐没孤槎影,仍呈一苇航”。

自然尽可能大,人尽可能小;自然尽可能强,人尽可能弱。这是广重一以贯之的风景观。这幅画通过骤雨的磅礴和慌乱躲雨的心境,体现了广重对日本风土的理解,其真意就在于嘲笑人类中心主义——在一场骤雨面前的无助感。

为了将这种嘲笑彻底化和形象化,建筑设计师隈研吾以《大桥骤雨》为灵感,在2000年设计了广重美术馆(位于栃木县)。广重用线条表现雨,满视野的线条。隈研吾用木条表现雨,满视野的木条。在场馆设计上,隈研吾巧妙地还原了“广重骤雨”的线条演绎。隈研吾实践着广重天地人同在的精神。

或许太过用心,或许太过激越,画完这幅画,广重便削发为僧,与古寺青灯为伴。第二年离世。30年后,凡·高接续了广重。从《大桥骤雨》到《雨中桥》,是东西方文明的接续。

《雨中桥》,凡·高,1887年

吊起乌龟拷问人类

《深川万年桥》,歌川广重,1857年,此图为《名所江户百景》系列之一,静冈市东海道广重美术馆藏

毫无疑问,这是想象力驰骋的杰作。

图题为《深川万年桥》,但全然不见桥的身影。再细看,只以万年桥的栏杆和井桶为画面边框,并用超近景手法表现。这是想象力之一。

栏杆上悬挂了一只特大乌龟,悍然地占据着画面中心。视觉上看,不偏不倚,正好压在远景深处的富士顶上。乌龟头不屈地嗷嗷伸出,眺望前方。这是想象力之二。

远景处,阴升阳降,紫雾弥漫。瑞云透出富士山,一线红光,朗然恢廓。富士山,在日本为“不死山”,为灵山。而寿有万年的龟,则灵性地指向富士山。即便犹有竟时,肉体消尽,唯甲存焉。这样看,富士山与乌龟,属于观念的标配,天地的造化。这是想象力之三。

构图的中景是湖面。水波不兴的湖面上,有帆船、木筏。而近景处有一头戴蓑笠的船夫,撑杆站立船头,处于与富士山遥相呼应的位置。凡属有生命体征的,都指向富士山。看来也有了苍龙虬于东岳,白虎啸于西岗的俗念尘情。这是想象力之四。

广重在吊起万年乌龟那个瞬间,也吊起了他意识层里沉重的“万年青”思维:万年桥——万年龟——万年富士山。广重吊起乌龟,像在拷问人类:人啊人,何以不如桥?不如龟?不如山?

也只是为了吃上一口饭

《王子装束榎木大晦日的狐火》,歌川广重,1856年,此图为《名所江户百景》系列之一

日本人在信奉八百万神的同时,也倾心鬼怪之力。神文化与鬼怪文化同时发达充实,可能也只有日本了。东京都王子地区的“王子稻荷”,作为稻荷神的首领而被世人熟知,该处同时也是狐火传说的名所。

传说在江户时代,每逢大晦日(除夕)之夜,来自关东各地的狐狸,穿着盛装,会在此处附近的一棵榎木树下聚集,为求丰凶而参拜王子稻荷神社。其时无数狐火以行列模式游行,颇为壮观。附近的农民也会念着狐火之数,来占卜来年的丰凶。时至今日,狐火信仰仍然深入人心。

广重显然也是一位狐火信仰者。他结合传说,幻想出每年大晦日之夜,狐群聚集点燃狐火占卜丰收的场面。画面中心,是形状各异的狐狸。它们聚集在大树下,接收着神奇的大树给予它们的奇妙光源,身体变成了淡白色,在黑夜里熠熠生辉。狐狸们嘴里吐着狐火,火的颜色为红为橙,其中又带一缕青色。而在右侧阴影处,是已经换上“王子装束”的队伍。他们戴着斗笠、举着灯笼,跟着狐狸前往王子稻荷神社,占卜来年的丰凶。仰头是满天繁星,低头是幽幽狐火。繁星与狐火,在人界处辉映交相。夜色下,狐火的摇曳,与眼前榎树枝杈迸发出的青芽绿叶,构成了妖异梦幻的气氛,表现了一个与人的世界相左的灵异世界。虽然全图幽暗,但若放大细看,深远处林间丛中的房舍依然清晰,更有影影绰绰无数狐火聚拢过来。这令人想起中国古诗所言的“凄风短草妖狐火,夜月枯杨怪鸟声”。

这幅名画也是广重《名所江户百景》系列中,唯一取材自怪异传说的作品。狐群聚集与狐火明灭,则是为了丰年。仔细想来,日本民间的稻荷信仰,也只是为了吃上一口饭,过上充实平淡生活的一种素朴。广重可能也是想到了这层素朴,才用心执笔,留下这个人界与灵界共舞,外形酷似狐狸的稻荷神场面。这种超越,直抵观者心灵。

对着你的是马屁股

《四谷内藤新宿》,歌川广重,1857年,此图为《名所江户百景》系列之一

有一匹马对着你。但不是马头,是马屁股。而且是大大的,属于镜头特写类的。

你是什么感觉?首先是怪诞。其次是不可思议。再其次呢?哦,原来广重有话要说。

占据画面一半的是两匹圆活腴润的大马。但全然看不到马身、马鬃和马头。我们只能凭借棕褐色的马腿,才胆战地说出是两匹而不是一匹马。不过前面的一匹马只能看到三条马腿,左前的一条被左后的一条技巧地遮挡重叠了。太天衣无缝了。只有摄影才能取得的效果,广重用笔轻松取得了。这是令人惊叹的地方。都说人高马大。但在这幅构图中,我们看到了广重的思考:人在马的面前的矮小。

如果你不去注意,很难发现有马夫存在。再仔细看,身着蓝色紧身裤的马夫拉着缰绳,背站马前,也只露出两条腿。7+2=9。我们看到了9条腿的林立,但人的矮小被定格了。马蹄穿的是草鞋(江户时期日本还没有铁蹄),马夫穿的也是草鞋。人马同然。只是马有马尾,虽然广重将其扎了起来,但还是故意在两条后腿的根部附近留下了与马尾重合的线条。前面那匹马下垂的缕缕马尾倒也清晰可见。绿草茵茵的地面上,还留有几堆马粪。从湿润的新鲜度来看,应该是这两匹马的“杰作”。图面左前方的空中,泛着大片橙红色,那是日落后的余光。道路向西延伸。街道两旁旅店鳞次栉比,窗户和招牌灯笼透出淡淡的亮光。有女子在路上招揽客人(马夫),马夫则牵着拉货的白马。画面远处的森林,是当时高远藩主内藤骏河守的私宅,现为新宿御苑所在地。

历史上,江户后期的新宿成了物资输送的重要街道。由此带来商业景气。而物资输送与马是分不开的。马粪和马,是当时内藤新宿的一道风景线。广重描绘了这道风景线,为马礼赞。在画家的笔下,马夫的鞭子则不知去向。

这就令人想起30年后的尼采,抱着马头痛哭的一幕。尼采何以痛哭?一位马夫,带有极其残暴的犬儒主义表情,比冬天还冷酷,对着他的马撒尿、抽鞭。那匹马,可怜的、受虐的造物,四下张望着,但还充满感激,非常的感激。原来,尼采为人的傲慢而哭。当然,尼采是看不到广重的这幅画。这里的假设是,如果看到了,尼采会抱着马头,破涕为笑吗?

绝后的“双月图”

《叶隙之月》《弓张月》,歌川广重,1832年,此图为《月二十八景》系列之一

早年的广重,是一位抒情主义者,更是一位“月情诗人”。35岁的他,完成了《月二十八景》系列。不过现流传下来的就只剩《叶隙之月》和《弓张月》两幅画。这倒也成了绝后的“双月图”。

《叶隙之月》的月是圆月,处在画的最上端;《弓张月》的月是弯月,处在画的中下部。圆月被红叶遮挡,只能在叶隙枝缝里窥月;弯月被夹在两山之间的三角处,大山隐去了左弯月。与圆月齐高的是直泻千里的瀑布,隐喻月色如水洒千山;压在弯月之上的是一道连接两山的天险索桥,隐喻如钩之月深锁秋寂。圆月高大无比,弯月低矮无类。圆月图题上是白居易“不堪红叶青苔地,又是凉风暮雨天”的诗句,弯月图题上是韩翃“晓月暂飞高树里,秋河隔在数峰西”的诗句。用红叶的或深或浅,或舞或落,与圆白月相称;用山峰隔高树的藏,让弯月挂在碧霄边。一个是远山微茫,幽月独照;一个是近山凄清,冷月皎皎。看似随意涉笔,无意求工,却是万古明月万古心在画作上的一个澄明。无怪乎曾经留学日本的鲁迅,也收藏了广重的这两幅图。或许是感铭于广重笔下的明月,鲁迅的文章也多有对月亮的抒情。如散文名篇《秋夜》中,有“天空中圆满的月亮”“使月亮窘得发白”“月亮也暗暗地躲到东边去了”的句子,使人联想鲁迅的月与广重的月,有多大程度上的重叠。

同样是画月,中国文人画家笔下的月,都是将明月画得小小的隐隐的糊糊的,如同一个不被人注意的挂件。如南宋马远《月下把杯图》、明代文徵明《中庭步月图》、明代戴进《月下泊舟图》、清代余集《梅下赏月图》、清代袁耀《汉宫秋月图》、清代费丹旭《月下吹箫图》、清代张风《月下抚琴图》等。而五代佚名《浣月图》、明代钟礼《举杯玩月图》,画面上干脆无月亮。相比较,广重的月,是又大又白又亮。显然是用朗月之心来观照秋月如弓的月或夜凉如水的月。或许他意识到自己是为最高文化的唐诗配图,那种尊崇之心又使得他下笔向远、鲜明、截然。

一只趴在窗边的猫

《浅草田甫酉之町诣》,歌川广重,1857年,此图为《名所江户百景》系列之一,日本国立国会图书馆藏

广重也画猫。这幅构图,是日本浮世绘画猫中的上品。画中胖乎乎的白猫,静静地蹲在窗边,隔着窗格,茫然地望着外面精彩的世界。远处的富士山与红彤彤的晚霞,表明应该是黄昏时刻的场景。晚归的大雁排列齐整,一端正指向富士山顶。而从左面数来的窗格条,也计算性地竖在富士山的正中间,似乎将山一劈为二,构成左右小三角。窗格的第二根横条,又正好压过富士山顶,与富士山左右边缘又构成小三角。而整个的富士山,又被嵌在天际与窗格横条的大长三角里。非常的有趣。日本浮世绘画家,就是最爱玩三角。

画面的前景是吉原游廓二楼的一个房间。虽然只给出了一角,但也神秘兮兮,充满私密。新绿的榻榻米上,放着几个采用了熊手设计的发簪(当时只有在浅草能买到熊手),表明屋内的游女正在梳理化妆,准备傍晚时刻的出门接客。趴在窗户上的小白猫,其短尾的背影显得有点寂,暗示游女的孤单之心。画面右侧窗台上的拭物与茶碗,暗示有客人刚离去不久。与窗外的喧闹相比,屋内则显得不动声色。这幅画,猫占据了中心构图,没有出现人。但广重有自己的指代,有自己的盘算。他画猫,其实是画游女。将游女猫化,是想说游女表现出的孤寂,有时是黄昏时刻的静美。这种美,导向的是圣。就像画中伏在窗前的白猫,它静静的美,广重给予它的规格是与富士山同框同视线。

所以说,广重画猫,是想画圣。

就这一举,超越了所有画猫的浮世绘画师。

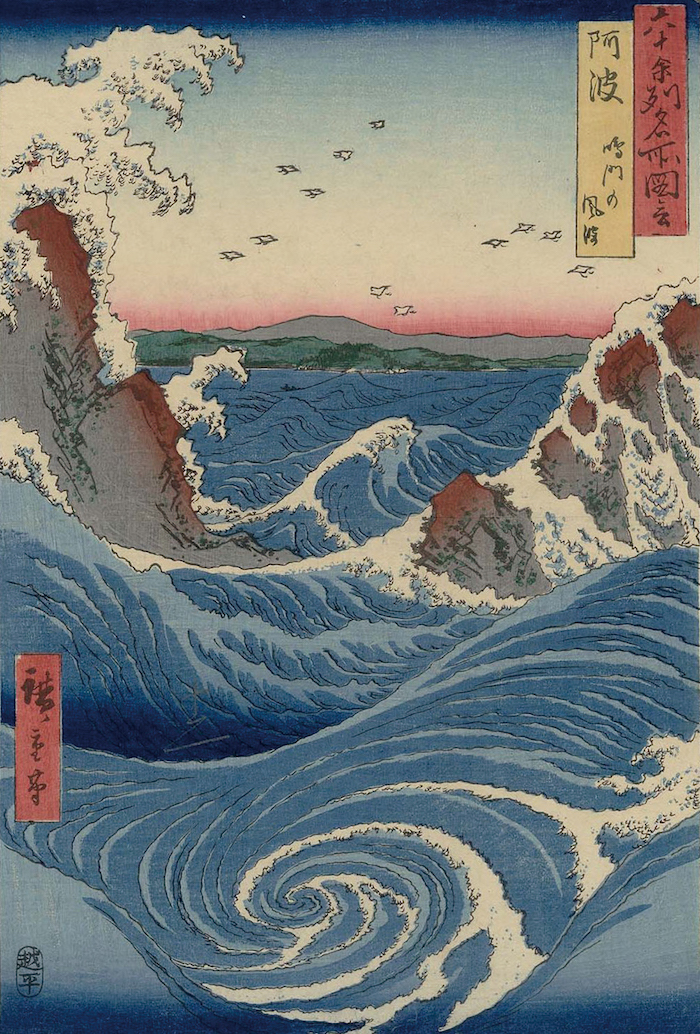

世界最大旋涡的惊险

《阿波鸣门风波》,歌川广重,1855年,此图为《六十余州名所图会》系列之一

这是一幅鸣门旋涡图。

世界最大的漩涡潮,就在日本德岛县鸣门市和兵库县南淡路市之间的鸣门海峡。由于鸣门海峡足够狭窄(仅约1.3公里),又有大量海水涌入,所以在这里形成了超快流速,大漩涡由此而形成。每月初一和满月,受潮汐影响,水的流速持续加快。尤其是在春秋两季的大潮期间,鸣门漩涡最大直径可达20米。巨浪咆哮,漩涡轰鸣的景观,自古就闻名天下。

广重在构图中,用一层旋涡加二层海浪来表现其气势的不可一世。前景的第一层是旋涡。最内里的一个小小漩涡,力大无穷地旋转出六道白色巨大漩涡。而这六道白色旋涡又旋转出无数道蓝色涡圈。滟滟随波千万里。声势浩大,极为壮观。构图的第二层是巨大旋涡带来这一带海域浪潮,汪洋恣肆,汹涌澎湃。触穹石,激堆埼,白浪哗哗。因此有了第三层白浪滔天的精彩。汩乎混流,顺阿而下,拍击朱褐色的嶙峋巨石,卷起千层浪。广重也用卷曲的鹰爪浪技法,表现翻卷的浪花似怪物,张牙舞爪地迎面扑向这个世界。大鹰爪套着小鹰爪,居中的鹰爪又随性所至,瞬间抓住了刚刚隆起的蓝色海浪。画面的远处是波光闪闪的海面。稍离旋涡潮的海域,大浪又一下变脸成连绵的小浪谷。有一小船,不畏险恶,劈波斩浪,上下而动。再远处,有座不高不大的鸣门山。一群海燕飞上蓝天,与鹰爪浪形成互动。

毫无疑问,广重画出了世界最大旋涡的惊险与奇特。但在惊险与奇特面前,广重又给予了人文观照,使得整幅画荡漾着悠远长怀,肆乎永归之气。而其丰富浓重的色彩,则出现在21世纪的日本漫画中。当然,鹰爪浪会令人自然想起葛饰北斋的名画《神奈川冲浪里》的鹰爪浪。北斋之浪完成于1830年前后,广重之浪完成于1855年前后。从时间上看,北斋在前。再从师承上看,广重自己承认北斋的《富岳三十六景》给他影响巨大。这样看,是广重拿取了北斋的创意。不过问题是,要写意地描绘出卷起的千层浪,“鹰爪”本身不需要华丽转型吗?

寂寥无声。

画鲷最好是广重

《龟山雪晴》,歌川广重,1833年,此图为《东海道五十三次》系列之一

日本人喜欢鲷鱼。

江户后期俳文集《鹑衣》中有“人乃武士,柱乃桧木,鱼乃鲷”之言。说的都是上佳之品。而江户人给当时的食用鱼排名,前三分别为真鲷、海鳗、鲣鱼。正应了那句“花中樱为王,鱼中鲷为尊”。鲷鱼在日本人中的地位可见一斑。可能为此故,不会放弃任何机会表现江户市井生活的广重,自然也就画了鲷鱼。

这是一条真鲷。跃于纸上,虽然也是一条不来不去、不将不迎的鱼。但广重的真功力在于见影如欲惊,噞喁意闲放。这条鱼通体带着嫣红,色泽明丽。从头到尾不放过一片鱼鳞,当然还有美丽的鱼鳍。整条鲷,低头抬尾,好像在游动,连鱼鳃也都一张一翕的。而鱼眼发蓝,则是工笔间的写意。画面色彩搭配丰实、通透。显然“知鱼之乐”者,还是广重。

“鲷”的日语发音为“たい”。“可喜可贺”的日语是“めでたい”。于是鲷又成了喜庆吉祥之物。广重的这幅鲷图,也就成了日本人互赠之物。这就达成一个共识:在日本画家中,画鲷最好是广重。

广重似乎想用这幅画告诉世人:子非我,安知我不知鱼之乐?

(本文摘自姜建强著《浮世绘:日本美学再发现》,上海交通大学出版社,2023年3月,澎湃新闻经授权发布。)