水下“机战”,一触即发!

全国水下机器人

“巅峰论剑”

21支| 机器人战队

水下“机战” |比拼花式捞海鲜

瞧!“大战”一触即发

↓↓↓

8月10日-13日,由国家自然科学基金委员会、大连市人民政府、鹏城实验室共同主办,大连理工大学、大连市科学技术局、大连金普新区管委会共同承办的2023年全国水下机器人大赛暨人工智能与水下机器人高峰论坛在大连市金普新区金石滩黄金海岸举行。

来自国内外高校、科研院所和相关领域企业的21支水下机器人队伍会师决赛,在真实近海环境下,比拼水下机器人的综合性能、人机协同和智能化作业能力。

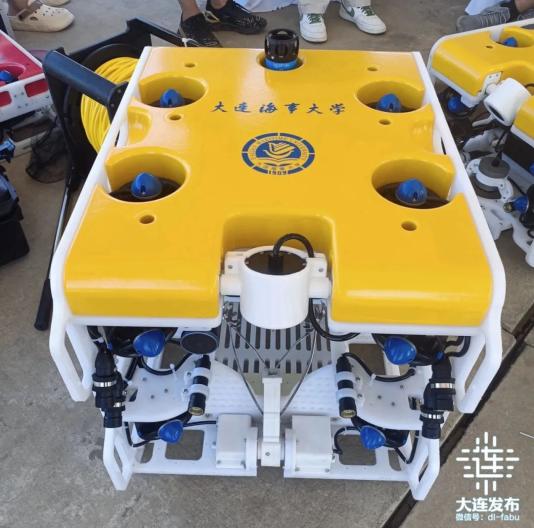

▲ 参赛水下机器人

备了激光尺的“章鱼”

功能强大

我们参赛的‘章鱼号’是为海洋牧场设计的水下机器人,可用于海产品捕捞,也可以用于在海底监测海产品生长情况,测算海产品的密度。

8月11日决赛现场,大连海事大学章鱼队指导老师刘安良介绍,此前他们曾多次或得一二等奖项,创下过二十分钟抓捕到79个海珍品的佳绩。

这次大赛他们带来的这款“章鱼号”是升级款,“配置了激光尺,使用最新的水下测距算法,防水深度200米。采用12推进器驱动,自由度高,控制灵活,搭载1080P高清网络摄像机,成像清晰。”

8代机器人上场

算法升级识别更准

40个!

大连理工大学OurEDA二队的水下机器人下海练兵,规定时间内捞上来40个海珍品,让小伙伴们惊呼。

今天风浪太大,难度增加,不过我们赛前对机器人的结构进行了升级,针对水下作业抓取不准确、视觉有误差等问题我们也作出了算法上的调整。

团队成员、大连理工大学软件工程学院学生范治辰说。

大连理工大学的水下机器人曾多次在水下机器人大赛中获得佳绩,这次该校有多支团队带着多款机器人参赛。OurEDA二队曾在第六届全国水下机器人大赛(大连)中获得人机协同抓取组一等奖。

范治辰介绍,今年参赛的机器人至今已经更新了8代,针对水下环境观察与轻度捕捞需求,自主设计研发了基于模块化设计的轻型水下数字作业机器人及配套上位控制系统。相比往年,今年在结构和算法方面做了优化和升级,识别得更准。

我们团队隶属于大连理工大学水下机器人重点实验室,这次我们在设备上应用了实验室的科研成果,比如水下低光增强和水下畸变矫正技术等,可实现水下自主抓取。

延伸

全国水下机器人大赛

2017年,为深入贯彻国家创新驱动发展战略和海洋强国战略,国家自然科学基金委员会发起举办了第一届全国水下机器人大赛,成为国际上首个在真实近海环境下进行的智能机器人竞赛。

六年来,赛事始终坚持以面向国家重大战略需求和推动海洋科技创新为导向,成为国内该领域技术含量最高、比赛难度最大、参赛水平最强的高端引领性赛事。今年,许多新队伍强势登场,还有2支来自日本九州工业大学、德岛大学的参赛队前来观摩学习。

比赛同期,大赛组委会还设置青少年赛项,组织青少年爱好者基于浅水小型化拼插结构的遥控水下机器人在实验水池中进行比赛,此赛项已列入大连市中小学科技活动目录。

现场签署战略合作协议

借助大赛搭建的海洋智能装备领域的产业化交流平台,在高峰论坛开幕式上,大连理工大学、东北大学、大连海事大学等科研团队与獐子岛集团、棒棰岛海产、德泰新农海、遨博机器人等海产养殖、海洋智能装备研发企业现场签署战略合作协议。

在现场观摩决赛的大连德泰新农海发展集团有限公司副总经理王威介绍,“一个潜水员的日薪约两千元,每天只能工作4小时,还面临许多不确定风险,所以我们尤其关注水下机器人的产业化应用。”

原标题:《水下“机战”,一触即发!》