“如今我成了死亡”:奥本海默真实的一生

原创 Ben Platts-Mills 利维坦

1945年7月,奥本海默在三位一体核试验场监督核装置“小工具”(The Gadget)的最后组装。© U.S. Department of Defense

利维坦按:

奥本海默自年轻时便喜爱文学,晚年时的奥本海默仍旧将《薄伽梵歌》列为影响他最深远的十本著作之一(另外一部梵文著作《奥义书》以及诗人艾略特的《荒原》对他影响也颇深)。早在哈佛求学期间,奥本海默就对印度教哲学产生了浓厚的兴趣,后来在伯克利,他每周专门跟一位梵文教授学习梵语。正是在那里,奥本海默第一次接触到了《薄伽梵歌》。

说来也真的是造化弄人,这本书中的情节与他未来的经历可谓惊人的相似——十年后,奥本海默就发现自己几乎陷入了与《薄伽梵歌》同样的困境——无论是象征还是字面意义上。无论奥本海默是否加入曼哈顿计划,战争都将继续,就像《薄》中的阿周那一样。

二战结束后的同年11月,奥本海默曾说,核武器“按照我们成长的世界的所有标准来说……都是一种邪恶的东西”。到了1949年,他公开表示反对后续氢弹的研制开发,加之1950年代的麦卡锡主义,最终使得美国政府取消了他的绝密安全许可,1954年针对他的听证会几乎把奥本海默过去的经历都翻了个遍,包括他与左翼人士哈康·谢瓦利埃(Haakon Chevalier)的亲密关系(美国怀疑谢瓦利埃是苏联政府的间谍),以及奥本海默与前女友、美国共产党党员琼·塔特洛克为何藕断丝连——比如在1943年夏天,奥本海默还曾和塔特洛克共度了一晚。

在网易云音乐搜索【利维坦歌单】,跟上不迷路

我们有一个新号【利维坦行星】,可以关注

那是1945年7月16日凌晨,罗伯特·奥本海默(Robert Oppenheimer)正在一座控制碉堡里等待着改变世界的时刻。在约10公里(6英里)外,代号为“三位一体”的世界首次原子弹试验即将在美国新墨西哥州亡灵径沙漠(Jornada del Muerto)的苍茫沙地中进行。

奥本海默肉眼可见地神经衰弱。他的身材一向苗条,但在担任“曼哈顿工程区”设计和制造原子弹的科学部门“Y计划”负责人的三年后,他的体重下降到了仅仅52公斤多一点(115磅)。对于身高178厘米(5英尺10英寸)的他来说,这让他显得瘦骨嶙峋。那天晚上,焦虑和吸烟导致咳嗽让他无法入眠,最终只睡了四个小时。

历史学家凯·伯德(Kai Bird)和马丁·J·舍温(Martin J Sherwin)在他们2005年出版的传记《美国普罗米修斯》(American Prometheus)中描述了奥本海默人生中的几个关键时刻,而1945年的那一天恰是其中之一。这部传记为新传记电影《奥本海默》提供了灵感基础,该电影已于7月21日在美国上映。

按伯德和舍温所述,在倒计时的最后几分钟里,一位陆军将军近距离观察着奥本海默的情绪:“奥本海默博士……在最后的几秒钟里越来越紧张。他几乎完全屏住了呼吸……”

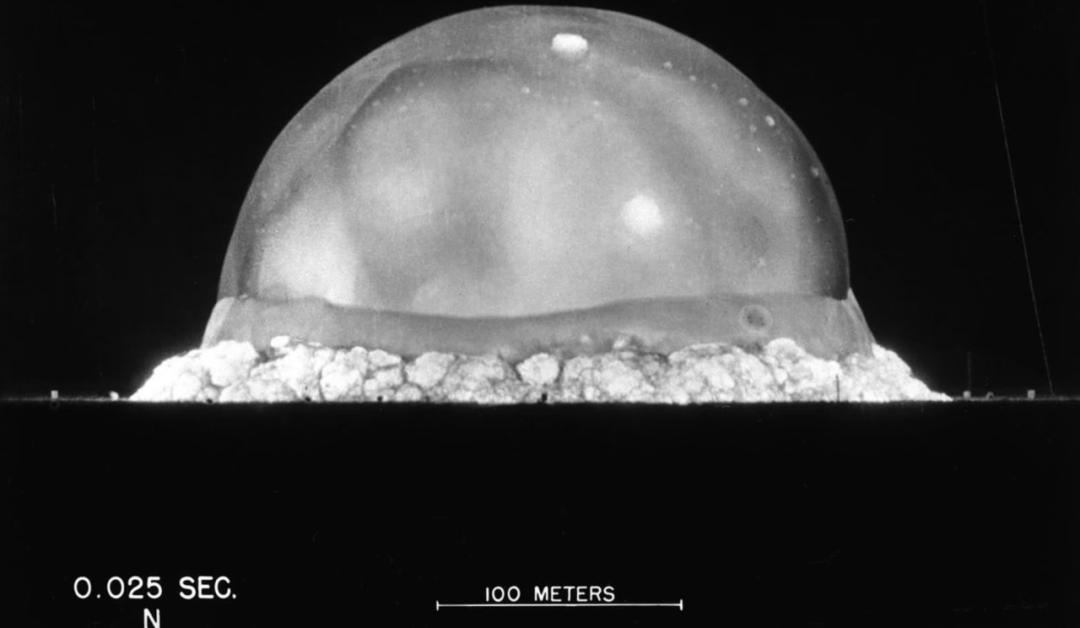

1945年7月16日,“三位一体”爆炸后0.025秒的画面。© U.S. Department of Defense

爆炸发生时比太阳更耀眼。此次引爆的威力相当于2万1千吨TNT,是有史以来最大的一次。它产生的冲击波在160公里(100英里)以外都能感觉到。随着轰鸣声吞没大地,蘑菇云在空中升起,奥本海默的表情松弛下来,显得“无比地欣慰”。

几分钟后,奥本海默的朋友兼同事伊西多·拉比(Isidor Rabi)远远地看到了他:“我永远不会忘记他那时的步伐;我永远不会忘记他从车里走出来的样子……他的步伐就像电影《正午》(High Noon)里的威尔警长……那种昂首阔步的样子。他做到了。”

在20世纪60年代的采访中,奥本海默为自己的反应添上了一层庄严的意味,他声称在爆炸发生后的时刻里,他脑海中浮现出了印度教经典《薄伽梵歌》中的一句话:“而今我成了死亡,成了一切世界的毁灭者。”

核装置“小工具”(The Gadget),1945年“三位一体”核试验时被放置于塔顶。© Getty Images

在接下来的数日里,他的朋友们说他看起来日益低落。“在那两周的时间里,罗伯特变得非常安静,总在沉思,”其中一人回忆道,“因为他知道接下来会发生什么。”一天早上,有人听到他(用居高临下的语气)哀叹日本人即将面临的命运:“那些可怜的小人物,那些可怜的小人物。”但仅仅几天之后,他又一次变得紧张、专注、严谨。

在与军方同行的一次会议中,他似乎已然完全忘记了“可怜的小人物”。根据伯德和舍温的说法,他关注的是投放炸弹时合适条件的重要性:“他们当然不能在雨天或雾天投放炸弹……不要让他们把引爆点定得太高。定好的数字是刚刚好的。不要让它升得(更高),否则无法对目标造成足够大的伤害。”

1945年7月16日,“三位一体”爆炸后9秒,世界上第一朵核爆炸蘑菇云开始升起。© U.S. Department of Defense

“三位一体”核试验后不到一个月,当奥本海默向一群同事宣布成功轰炸广岛的消息时,一位旁观者注意到,奥本海默“像一名胜利的拳击手那样,握紧拳头挥过头顶”。掌声“几乎把屋顶掀翻了”。

神经脆弱、野心勃勃、浮夸傲慢和病态阴郁,这些特质很难在单个人身上结合统一。

奥本海默是“曼哈顿计划”的情感和智识核心:他比任何其他人更能将原子弹变为现实。战后与他共事的杰里米·伯恩斯坦(Jeremy Bernstein)确信,没有其他人能做到这一点。正如他在2004年的传记《一个谜团的肖像》(A Portrait of an Enigma)中所写的那样,“如果洛斯阿拉莫斯国家实验室的负责人并非奥本海默,我相信,无论结局好坏,第二次世界大战结束时……都不会有核武器的参与。”

旁人所述的奥本海默在目睹自身工作成果时的反应之多样——遑论他在这些情绪间的转变之速——或许看起来令人困惑。神经脆弱、野心勃勃、浮夸傲慢和病态阴郁,这些特质很难在单个人身上结合统一,尤其是,这个人还在激起这些反应的项目里起到了如此重要的作用。

伯德和舍温也把奥本海默称作一个“谜团”:“他是一位展现出了伟大领袖之魅力品质的理论物理学家,一位身上充满模糊性的唯美主义者。”他是个科学家,但正如他的另一位朋友曾经形容过的那样,他也是个“一流的想象力操纵者”。

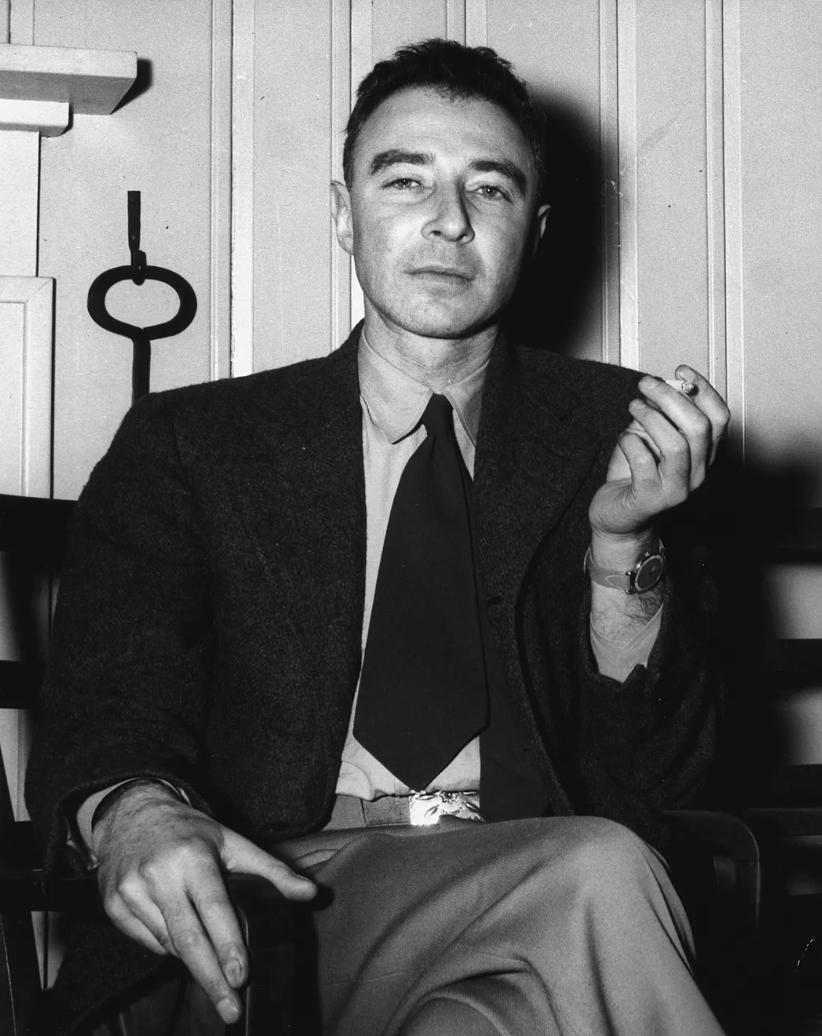

1946年,烟不离手的奥本海默。© Wikimedia Commons

---

电影《奥本海默》于7月21日在美国上映,改编自普利策奖获奖作品《美国普罗米修斯》。奥本海默由基利安·墨菲(Cillian Murphy)扮演。电影还刻画了其他数位真实人物,比如招募奥本海默的将军莱斯利·格罗夫斯(马特·达蒙[Matt Damon]饰),以及奥本海默私人生活中的人物,例如他在20世纪30年代约会过的精神病医生琼·塔特洛克(弗洛伦斯·皮尤[Florence Pugh]饰),以及他的妻子凯蒂·奥本海默(艾米莉·布朗特[Emily Blunt]饰)。

1945年9月,奥本海默(左)和莱斯利·格罗夫斯将军在“三位一体”核弹试验场遗址。此时三位一体核试验已过去两个月,二战刚刚结束不久。他们穿着白色的鞋套,防止放射性尘埃沾到鞋底。© Wikimedia Commons

根据伯德和舍温所述,奥本海默性格中的矛盾之处——那些让他的朋友们和传记作家都难以解释的特质——似乎从最开始就存在了。

奥本海默于1904年出生在纽约市,他的父母是第一代德裔犹太移民,通过纺织品贸易致富。奥本海默一家住在上西区的一间大公寓里,有三个女佣、一个司机,和挂着欧洲艺术品的屋墙。

尽管奥本海默在这种奢华的环境中长大,但在幼时友人的回忆中,他并未被宠坏,反而十分慷慨。他在学校的朋友简·迪迪斯海姆(Jane Didisheim)记得他是一个“非常容易脸红”的人,“非常孱弱,脸颊粉嫩,非常害羞……”,但也“非常聪明”。“很快,每个人都承认他与众不同,比别人更优秀。”她说。

童年时的奥本海默与父亲在一起,约1905年。© The J. Robert Oppenheimer Memorial Committee

九岁的时候,他开始阅读希腊语和拉丁语的哲学书籍,还痴迷于矿物学——他在中央公园里四处溜达,还给纽约矿物学俱乐部写信,描述他的发现。他的信写得太好了,以至于俱乐部误以为他是个成年人,邀请他去做演讲。伯德和舍温写道,这种聪慧使得年轻的奥本海默时常孤身一人。他的一位朋友回忆说:“他总是专注于他正在做或是正在思考的事情。”他无意顺应社会的性别期待——对于体育,或是他表亲所谓的“他那个年龄段的粗鲁扭打”,他毫无兴趣;“他经常因为不像其他小伙子而被讥讽、嘲弄。”但他的父母确信他是个天才。

“为了报答父母对我的信任,我养成了一个令人不快的自我,”奥本海默后来评价道,“我敢肯定,这种自我必然冒犯到了那些不幸与我有过接触的孩子和成年人。”他曾经告诉另一位朋友:“一边翻书一边说‘是的,是的,当然,我知道那个’,这并不有趣。”

哈佛大学时的奥本海默,1925年。© Harvard University Archives

在奥本海默离家前往哈佛大学学习化学后,他心理结构中的脆弱性暴露无遗:他易碎的傲慢和几乎不加掩饰的敏感对他似乎没什么好处。在1980年由爱丽丝·金巴尔·史密斯(Alice Kimbal Smith)和查尔斯·韦纳(Charles Weiner)编辑的一本合集中,收录了一封他写于1923年的信:

“我辛苦工作,写下无数的论文、笔记、诗歌、故事和垃圾……我在三间不同的实验室里制造恶臭……我给一些迷失的灵魂端茶倒水,与他们聊些高深话题,周末我会出门,把低级能量提炼成笑声和疲惫,读希腊语、犯错、翻遍书桌找信件,恨不得自己已经死了。就是这样。”

在电影中,由基利安·墨菲饰演戴帽子、一根接一根抽烟的罗伯特·奥本海默。© 环球影业

由史密斯和韦纳整理出的后续信件显示,直到他去英国剑桥攻读研究生期间,这些问题仍然存在。他的导师坚持进行应用实验室工作,而这是奥本海默的弱项之一。“我现下过得很糟糕,”他在1925年写道,“实验室的工作无聊至极,我实在不擅长这事,我觉得自己什么也没学到。”

那年晚些时候,奥本海默故意把一个被实验室化学品污染的苹果放在导师的桌子上,这种强烈的情绪几乎将他引向灾难。他的朋友们后来猜测,他这么做可能是出于嫉妒和自卑。

他的导师没有吃那个苹果,但是奥本海默差点丢了剑桥的学籍,为了保住它,他只得去看精神病医生。精神病医生诊断出他患有精神病,但没多管他,说是治疗对他不会有用。

后来,奥本海默在回忆那段时期时说,他曾在圣诞节期间认真考虑过自杀。第二年,在去巴黎期间,他的密友弗朗西斯·弗格森(Francis Fergusson)告诉他,自己已经向女朋友求婚了。奥本海默的反应是试图勒死对方:“他拿着根行李绑带,从我身后扑过来,”弗格森回忆道,“并把绑带绕过我的脖子……我设法拉开了,然后他倒在地上哭了起来。”

看起来,精神病学没能救得了奥本海默,但文学成了他的救赎。根据伯德和舍温的说法,他在科西嘉岛散步度假时读了马塞尔·普鲁斯特的《追忆似水年华》,其中有些内容恰巧反映出他本人的心境,这让他得到了安慰,并为他展示了一种更富有同情心的存在方式。

他对书中的某个段落熟记于心,它讲述了“人们对于他人故意制造的痛苦所表露出的无动于衷”,这种无动于衷是“残忍那可怕、持久的表现形式”。对待痛苦的态度问题是奥本海默长久以来的兴趣所在,它引导着奥本海默对精神和哲学文本的兴趣,并最终在奠定他声名的著作中发挥了重要作用。他在这次假期中对友人们说的一句话似乎预示了未来:“我最钦佩的人应该是在很多事情上都非常出色,但仍然有着满面的泪痕。”

我最钦佩的人应该是在很多事情上都非常出色,但仍然有着满面的泪痕。

——奥本海默

后来他回忆说,他回到英格兰时心情比之前轻松,感觉自己“更加亲切,更加宽容”。1926年初,他见到了德国哥廷根大学理论物理研究所的所长,后者很快就对奥本海默作为理论家的才华深信不疑,并邀请他去那里学习。按史密斯和韦纳所述,他后来将1926年描述为他“进入物理学”的一年。这将成为一个转折点。

在接下来的一年中,他获得了博士学位和博士后奖学金,还加入了推动理论物理学发展的学者群体,遇到了此后会成为他一生挚友的科学家。其中许多人最终会加入奥本海默在洛斯阿拉莫斯的团队。

奥本海默博览群书,从诗歌到东方哲学都有所涉猎。© Getty Images

返回美国后,奥本海默在哈佛大学待了几个月,随即前往加利福尼亚州追求自己的物理学事业。他在这一时期的信件语气反映出一种更为稳定、慷慨的心态。他给他的弟弟写信,谈论爱情和对艺术的持续兴趣。

他在加州大学伯克利分校与实验学家们密切合作,对他们在宇宙射线和放射性衰变方面的实验结果进行解读。他后来形容自己是“唯一一个明白这一切的含义的人”。他说,他最终创建的这个部门是从他对交流所热爱理论的需要中诞生的:“首先是向教职员工和同事解释,然后向任何愿意倾听的人解释……解释我们已经学到了哪些知识,还有哪些未解决的问题。”

起初,奥本海默形容自己是个“难相处”的老师,但他正是通过这个角色磨练出了在Y计划期间帮助他前行的个人魅力和社交能力。史密斯和韦纳援引奥本海默的一位同事的话,后者称,他的学生“尽力地模仿他。他们模仿他的手势、举止、语调。他真正地影响了他们的人生”。

在20世纪30年代初,奥本海默一边巩固他的学术生涯,一边继续进行人文领域的阅读。正是在这一时期,他发现了印度教的经典,于是学习梵文以便阅读未翻译的《薄伽梵歌》——他后来引用的那句著名的“而今我成了死亡”就来自这部经典。他的兴趣似乎不仅仅是智识层面的,还代表了自他20多岁时始于普鲁斯特的自治阅读疗法的延续。

《薄伽梵歌》的故事围绕一个贵族家庭的两个分支之间的战争展开,它为奥本海默提供了一个直接适用于他在Y计划中面临的道德模糊性的哲学基础。它强调责任、命运和超然于结果的观念,强调对后果的恐惧不可成为不作为的理由。在1932年写给弟弟的一封信中,奥本海默特别提到了《薄伽梵歌》,旋即指出,战争的场合也许可以给他机会实践这种哲学理念:

“我相信,通过纪律……我们可以达到平静……我相信,通过纪律,我们可以学会在越来越不利的环境中守住对我们的幸福至关重要的东西……因此,我认为,所有能够唤起纪律感的事物:学习,我们对人和社会的责任,战争……都应该受到我们深深的感激;因为只有通过它们,我们才有可能获得一丝超然;只有通过它们,我们才能理解安宁。”

在20世纪30年代中期,奥本海默还遇到了精神病医生兼内科医生琼·塔特洛克(Jean Tatlock),并爱上了她。根据伯德和舍温所述,塔特洛克性格的复杂性与奥本海默不相上下。她博览群书,有强烈的社会责任感。她的一位儿时友人形容她“有伟大的气质”。奥本海默不止一次向塔特洛克求婚,但她都拒绝了。人们认为,是她介绍他接触了激进政治和约翰·多恩的诗歌。

琼·塔特洛克(左);影片《奥本海默》中,由弗洛伦丝·皮尤(Florence Pugh)饰演塔特洛克。© Library of Congress/Universal Pictures

1940年,奥本海默与生物学家凯瑟琳·“凯蒂”· 哈里森(Katherine "Kitty" Harrison)结婚后,两人偶尔还会见面。凯蒂后来加入了奥本海默的Y计划,她在那里担任抽血技师,研究辐射的危害。

奥本海默和他的家人——他与凯瑟琳·“凯蒂”·哈里森结婚,后者是位生物学家,加入了他的Y计划。© Getty Images

1939年,物理学家对核威胁的担忧远超过政治家,正是阿尔伯特·爱因斯坦的一封信让美国政府高级领导人首次注意到了这个问题。政府的反应很慢,但警报在科学界内不断传播,最终说服了总统采取行动。作为该国最杰出的物理学家之一,奥本海默与其他数名科学家被任命认真研究核武器的潜力。

到了1942年9月,人们清楚地认识到了制造原子弹的可能性,具体的开发计划也开始成形,而这要部分归功于奥本海默的团队。根据伯德和舍温的说法,当奥本海默听说他被提名为这项工作的领导者时,他开始做自己的准备。“我要切断与共产主义的一切联系,”他当时对一位朋友说,“因为如果我不这么做,政府会发现很难任用我。我不想让任何事情干扰我对国家作贡献。”

爱因斯坦后来说:“奥本海默的问题在于,他爱的事物——美国政府——并不爱他。”他的爱国情怀和取悦之心显然在政府招募他时起到了作用。莱斯利·格罗夫斯将军(Leslie Groves)是曼哈顿工程区的军事领导人,他负责为这个炸弹项目找到一位科学主管。

根据2002年的传记《原子弹竞赛》(Racing for the Bomb)记载,格罗夫斯在提名奥本海默为科学主管时遭到了反对。奥本海默的“极端自由主义背景”引发了担忧。但是,格罗夫斯除了提到他的才能和现有的科学知识之外,还指出了他“傲慢的雄心”。曼哈顿计划的安全主管也注意到了这一点:“我开始确信,他不仅忠诚,而且不会让任何事情干扰他成功完成任务,从而影响他在科学史上的地位。”

在1988年出版的《原子弹秘史》(The Making of The Atomic Bomb)一书中,奥本海默的朋友伊西多·拉比表示,他当时认为这是“一个完全不现实的任命”,但他后来承认,这是“格罗夫斯将军真正的天才之举”。

一群物理学家在1946年洛斯阿拉莫斯学术讨论会上。第二排左起第三位是奥本海默,他身穿黑色夹克,打着领带。图中出现的其他科学家包括恩里科·费米(Enrico Fermi)、爱德华·泰勒(Edward Teller)和理查德·费曼(Richard Feynman)。© Wikimedia Commons

在洛斯阿拉莫斯,奥本海默和在其他地方一样,贯彻了他叛逆、跨学科的信念。出生于奥地利的物理学家奥托·弗里施(Otto Frisch)在他1979年出版的自传《吾忆何寥》(What Little I Remember)中回忆道,奥本海默不仅招募了所需的科学家,还招募了“一位画家、一位哲学家和其他一些不太会出现在这个项目里的人物;他认为,如果没有他们,文明社会就不完整”。

战后,奥本海默的态度似乎发生了变化。他形容核武器是“侵略、惊吓和恐怖的工具”,而武器工业是“魔鬼的作品”。

在1945年10月的一次会议上,他对杜鲁门总统说了一句著名的话:“我觉得我的双手沾满了鲜血。”总统后来说:“我告诉他,血在我手上——让我来操心这个问题。”

这场对话与奥本海默所钟爱的《薄伽梵歌》中的某段对话产生了惊人的呼应,后者发生在阿周那王子和奎师那神之间。阿周那拒绝战斗,因为他认为一旦战斗开始,自己便要为同伴的战死负责,但奎师那卸去了他的负担:“你要在我身上瞧见行杀此众的凶手……站起来,去争声名,胜敌军,享富国吧!他们已然为我所杀;你就充当那凶器吧。”

在研制原子弹的过程中,奥本海默也曾用过类似的论点来排解他自己和同事们的道德犹豫。他告诉他们,作为科学家,他们并不负责决定如何使用这种武器——只负责做他们的工作。如果真有流血的话,那血会沾在政客们的手上。然而,一等到这事真的做成,奥本海默对这一立场的信心似乎就动摇了。正如伯德和舍温所述,战后,在原子能委员会工作时,奥本海默反对进一步研发核武器,包括更强大的氢弹——他此前的研究已为此铺平了道路。

这些行动导致奥本海默在1954年被美国政府调查,他的安全许可也被剥夺,标志着他不再参与政策工作。学术界纷纷为他辩护。1955年,哲学家伯特兰·罗素在为《新共和》(The New Republic)撰稿时写道,“调查结果表明,他犯下了不可否认的错误,其中一个错误从安全角度来看相当严重。但没有证据表明他对国不忠,或是做出了任何可以被认为是叛国的行为……科学家们陷入了悲剧性的两难境地。”

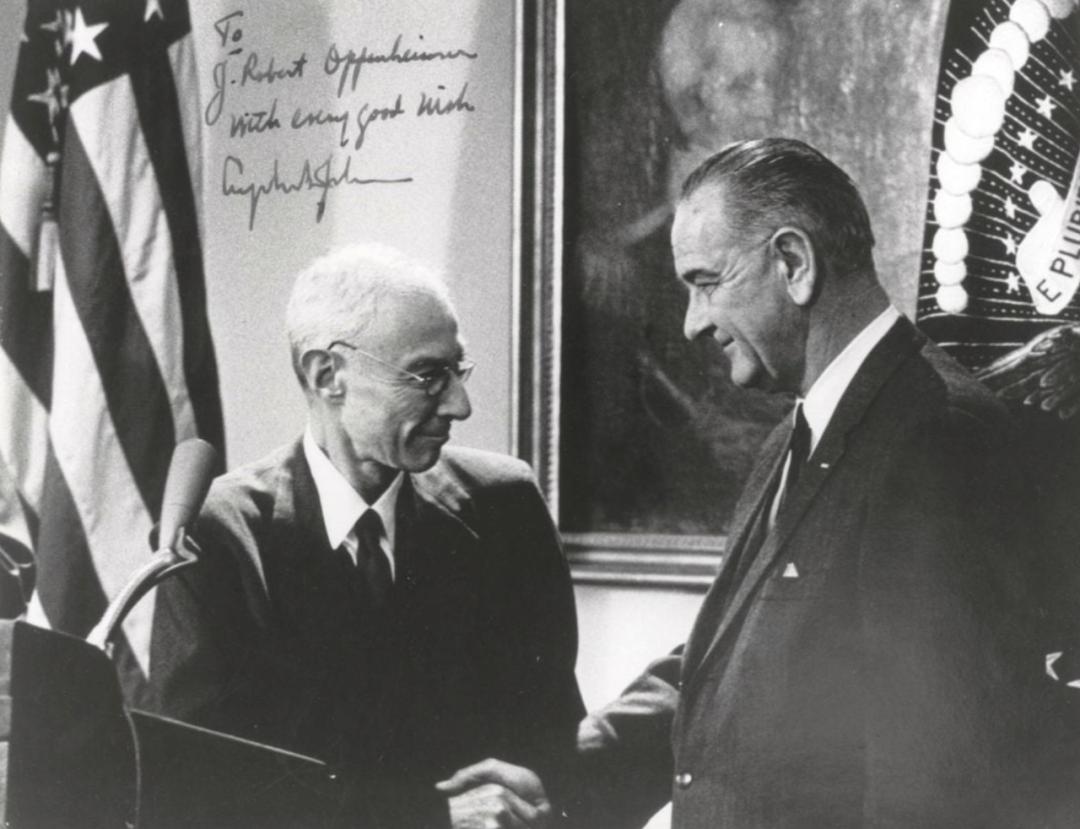

1963年,林登·约翰逊总统向奥本海默颁发恩里科·费米奖。© Wikimedia Commons

1963年,美国政府向他颁发了恩里科·费米奖(Enrico Fermi Award),以示恢复其政治名誉,但直到2022年,也就是他去世55年后,美国政府才推翻了1954年剥夺其安全许可的决定,并肯定了奥本海默的忠诚。

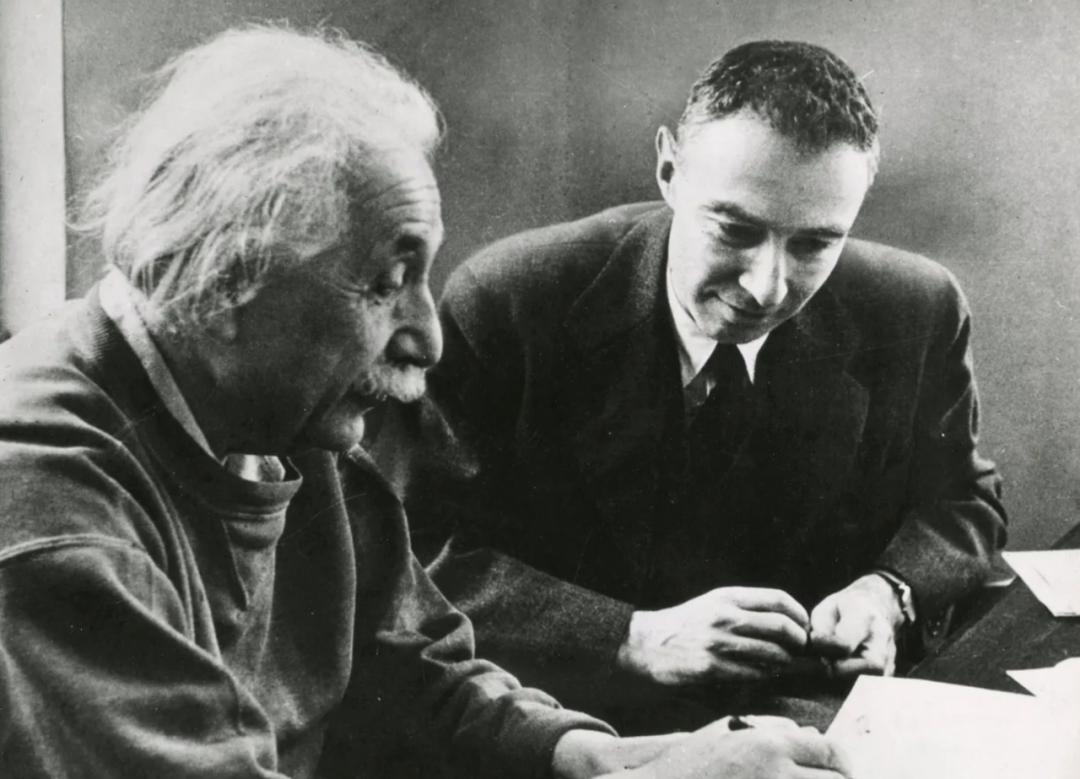

在奥本海默生命的最后几十年里,他既对核弹的技术成就感到自豪,也对它的影响心怀愧疚。他的评价中也透出了一丝认命之情,他不止一次表示,原子弹的发明是不可避免的。他在人生的最后20年里担任新泽西州普林斯顿高等研究院的院长,与爱因斯坦和其他物理学家一道工作。

爱因斯坦会这样评价:“奥本海默的问题在于,他爱的事物——美国政府——并不爱他。”图为奥本海默与爱因斯坦在一起,拍摄时间约为1950年代。© Alamy

伯德和舍温写道,和在洛斯阿拉莫斯时一样,奥本海默关注推进跨学科工作的重要性,并在演讲中强调,科学需要人文学科,以便更好地理解其自身的含义。为此,他招募了一大批非科学家,包括古典学家、诗人和心理学家。

后来,他开始认为原子能问题超越了当时的智识工具之所能,用杜鲁门总统的话来说,它是“一种太具革命性的新力量,以至于无法在旧思想的框架内考虑”。在1965年的一次演讲中,他说:“我曾从我们这个时代的一些伟大人物处听说,当他们作出某个惊人发现时,他们知道这是好事,因为他们感到了害怕。”

这次演讲后来收录于1984年出版的合集《真知灼见》(Uncommon Sense)中。当谈到令人不安的科学发现的时刻时,他喜欢引用诗人约翰·多恩的诗句:“一切都成了碎片,一切连贯性都消散不见。”

奥本海默喜欢的另一位诗人约翰·济慈创造了“消极感受力”(negative capability)这个词来描述他钦佩的诸人所共有的一个特质:“也就是当一个人能够处于不确定、神秘、怀疑之中,而不会急于追求事实和理性。”看起来,哲学家罗素在写到奥本海默“无法简单看待事物”时,所指的正是差不多的特质,他说:“在一个拥有复杂、精细的精神装置的人身上,这种无法简单看待事物的能力并不令人惊讶。”当我们描述奥本海默的矛盾,他的多变,他在诗歌和科学之间的不停游走,他抗拒简单描述的习惯时,也许我们恰恰指出了那些让他有能力制造出原子弹的特质。

奥本海默的肖像,由本文作者所绘。

即使在这段伟大而可怕的追求过程中,奥本海默仍然保持着他在20多岁时所预言的“满面的泪痕”。“三位一体”核试验的名字被认为来自于约翰·多恩的诗《猛击我心,三位一体的上帝》(Batter my heart, three-person'd God):“若我能站起身,你要打倒我,用尽/你的力量毁灭、吹散、焚尽我,使我重生。”

多恩的诗歌是琼·塔特洛克向他介绍的,有些人认为他始终对她怀有爱意,但她在核试验前一年自杀了。这项原子弹计划里随处可见奥本海默的想象力,以及他的浪漫和悲剧之心。当格罗夫斯将军在为Y计划面试奥本海默时,他所看见的也许是后者傲慢的雄心,但也可能是后者在需要时让自己产生傲慢雄心的能力。尽管原子弹是科学研究的成果,但它同样是奥本海默能力和意愿的产物——他有能力、也愿意把自己想象成能够发明出它的人。

奥本海默从青春期开始就是个老烟枪,他一生中经历了多次肺结核发病。他于1967年死于喉癌,享年62岁。

在他去世前两年,在一个罕见的简单时刻,他划出了一条区分科学之实践和诗歌之实践的界线。他说,不同于诗歌,“科学就是要学会不再犯同样的错误。”

文/Ben Platts-Mills

译/苦山

校对/兔子的凌波微步

原文/www.bbc.com/future/article/20230712-robert-oppenheimer-manhattan-project-nuclear-scientist-atomic-bomb

本文基于创作共享协议(BY-NC),由苦山在利维坦发布

文章仅为作者观点,未必代表利维坦立场

加星标,不迷路

往期文章:

原标题:《“如今我成了死亡”:奥本海默真实的一生》