姚清妹:在缝隙中“野蛮生长”

姚清妹似乎总是处于一种充满变动的,随时会引发焦虑的状况中。

约定采访的那天,或许是为了赶时间,姚清妹趿着双板鞋,扎了个一把两把就在头顶拢起来的丸子头,从美术馆入口急促地朝我们走来。一整片户外的阳光充盈在她的身后。待坐下后,她向我们解释道如此匆忙的原因:因为弄混自己在上海的驻留项目的结束日期,就在几天前,她刚刚搬离了原住处,在没有准备好的情况下临时搬到美术馆附近的一个招待所里,继续做事。

等手头的事情完成了之后,稍作休整,姚清妹将飞去纽约进行下一个为期六个月的驻留项目。尽管此时距离她在西岸美术馆的个展“鼹鼠”(展期:2023.4.29-9.3)刚开幕不久,但在她的表述中,自己已经到达了一个临界点,迫切地需要开启下一个创作阶段。

“姚清妹:鼹鼠”展览现场,西岸美术馆

摄影:Alessandro Wang

当一个旅拍摄影师环游世界,是姚清妹小时候的梦想。现在看来,这个梦想似乎已经达成了。为了拥有自主自由的生活,与各式各样的人相遇,她在过去十几年中面对和放弃了很多。作为一个艺术家,她的生命是有厚度的,这对创作是一件好事。用她自己的话来说,“你要经历很多,最后输出的那些东西才会更打动人,更有生命力。”

或许也正因如此,无论是眼前这个匆匆出现的姚清妹,还是那个在2019年批判艺术家费用空缺现象的姚清妹,给人的感觉都是随时保持着一种要去战斗的节奏。即使在休息和沉默的时候,她那股狂热的、既感性又理性的动力也很少减弱。

2014年,姚清妹在巴黎街头实施了一场表演:一副出现在欧洲街头的亚洲面孔,近乎拜物式地揉搓着一张100欧元的钞票。在不断用手指摩擦这张纸币的过程中,她步行穿过奢侈品大街蒙田大道、被视为“治安敏感区”的欧贝维利耶和香榭丽舍大街。

雕塑一百欧元,四屏行为录像,2014

图片来自艺术家个人网站

一路上,有人试图威胁她要抢去纸币,有人围聚在她的身边,直到警察出面抓住她的臂膀制止了她的行为。这其中所包含的不可预料性和危险性,构成了她的作品《雕塑一百欧元》(Sculpting A 100 Euro,2014)的重要部分。这也是理解姚清妹早期行为录像作品的关键——以身体为独一媒介,在公共空间中实施干预,以扰乱既定规则。实现这件作品的要领,不仅在于要接受公共空间中的种种预设之外的偶发因素,还要有能够捕获住这些因素,让它们释放出更多能量的能力。

如果说早期的行为,更多是出于形式较为简单,可以控制创作成本的考虑,2015年之后,姚清妹更多转向了表演和剧场,追求一种形式更复杂,也更注重影像语言的表达。与此同时,姚清妹逐渐开始和不同的人合作,也越发能在作品中看到她对不可预料和“失控”的偏爱。有团队的参与,即意味着从筛选演员,到组建团队,再到现场拍摄的过程中,会产生更多惊喜。

她往往在充分思考和了解过演员,看到这个人身上的可能性后才展开合作,而之所以这么做,恰恰是由于她对一个人不可能做到的事情感兴趣。“这就好像硬要把玻璃变成水。结果并不可能是水,但有时候你要的恰恰就是玻璃无法变成水的这个'难看'的过程。”

姚清妹筹备拍摄个展“鼹鼠”的“房间”系列作品期间,和舞者实地彩排并记录

图片由艺术家本人提供

疫情期间,姚清妹有意识地在隔离房间里写了五、六千字的文本,描写房间里的陈设、物件的细节,因此促成了“房间”系列作品和这场名为“鼹鼠”的展览。不同的演员在相似的隔离酒店中,通过身体进行表达。酒店清洁工、舞者亦或是住客,他们的身体与房间里相同的物件重复不断地触碰,接触时发出的声响各不相同。观众无法准确判断他们的身份,却能够从身体自然流露出的姿态和韵律中,看到每个人的属性。

上:姚清妹,房间(1):裹,“房间”系列作品,2022-2023年,单频道视频、彩色、有声

下:姚清妹,壁虎,2022-2023年,单频道视频、彩色、有声

早在2013年的录像装置作品《胜利、骄傲和忍耐》中,我们便看到“胜利女神”高举橄榄枝,随后手臂因实在无法坚持而慢慢垂落;在这次展览里的作品《壁虎》,也能看到“办公室白领”紧绷着身体四处攀爬,在某一瞬间又突然松懈下来......在选择演员的时候,姚清妹往往已经看到一个人的特质,并能与之共情,然后慢慢引导他们感受自己的身体,做出动作。在他们之间相对平等的合作关系中,那些无法被设计的、属于个体的、真实的细枝末节,都是姚清妹所珍惜的“美的震颤”。

此外,“鼹鼠”的展览空间本身亦是一件完整的作品。从系列影像作品之间幕与幕的连贯性,再到诸如衣架、缝隙一类的展陈细节,以及参观路线和转场,展览都清楚地表达了这一点。在姚清妹和美术馆的商量之下,他们在墙高、过道宽度等设计上达成了共识。

“姚清妹:鼹鼠”展览现场,西岸美术馆

摄影:Alessandro Wang

“我把洞修成了,看样子还挺成功。从外面只能看到一個大洞口,但实际上它不通向任何地方,进去几步就会碰上坚硬的自然岩石。”(卡夫卡《地洞》)凝视着“鼹鼠”展览的入口,就好像看进了卡夫卡的洞穴。一扇木门正对着观众,透过木门微张的一条缝,可以看见房间里的影像《夜》细微的光影变化,但这是一扇无法被打开的门。

那场景就像是一个被放大了的监控室墙面:成排的长方形分屏里,人们心无旁骛地进行着自己的动作。

这样的门和无处可去的道路尽头,在展览中还有几个。顺着上上下下的楼梯、死路和回头路、隙缝和孔洞,我们既是警惕的守护者,永远在留意着潜在的危险,又是沉睡的诸众,迷失在无意识中。如果将展览中的荧幕拼凑在一块儿,那场景就像是一个被放大了的监控室墙面:成排的长方形分屏里,人们心无旁骛地进行着自己的动作。透过展览中一个隐藏的猫眼,观众会惊奇地看到自己的身影。

这是姚清妹在国内的首次美术馆个展,作为西岸美术馆和蓬皮杜艺术中心的联合策展项目。它标志着姚清妹艺术家职业生涯中重要的一站。在此之前,姚清妹已经抗住了不少压力。联想起来,那些在她影像中松弛下来的强健身体,就像她充满变数,却仍要在间隙中打起十足精神的生活。

“姚清妹:鼹鼠”展览现场,西岸美术馆

摄影:Alessandro Wang

姚清妹并不是一开始就想好要做创作的。

2000年初的时候,她在浙江海洋学院完成了一个本科学位,读的是市场营销。那时市场营销专业还是一个比较火爆、不用担心毕业即失业的专业。海洋学院就在舟山群岛最大的岛屿上,骑两个小时自行车就可以到海边,生活也算自在。

但人除了最基本的需求之外,还有一个非常重要的需求,那就是与他人和社群产生精神连接的需求,只有这样才能让人拥有一定的归属感。因为对电影里一首法语歌曲的喜爱,姚清妹在上海淮海中路的一个地下室里学了一百个课时的法语。她逐渐喜欢上了法国的电影和艺术,决定要去法国留学。

2008年,在利摩日美院参与“变装趴”的姚清妹(最右)

图片由艺术家本人提供

出于一种要打安全牌的考虑,姚清妹在2007年赴法求学的时候,就读的是当地的经济法学院,可以直接入读三年级。但她无法忍受整天与一群西装革履的人打交道,在经济法学院读了三天就退学了。好不容易来法国一趟,不能够把青春浪费在这儿。她太了解这种感觉了,她人生前24年都是这样度过的。“我一定要想清楚。也不用想清楚,我一定不能再学自己不想学的。我要做一些自己开心的事情。”

2007年的姚清妹,尝试着转入利摩日国立美术学院就读本科一年级。提到这件事情的时候,姚清妹总会说这是一个意外。这当中的确有意外和运气的成分,但更多是在于她的一份勇气和坚持。姚清妹清楚地记得,推开招生办公室的门后,一位女士坐着问她:“你是来干什么的?” “我想报考美院。” “不好意思,我们的报名已经结束了。” “报名结束了我还能再报吗?” 招生办的老师看了看她,思考了一下,说:“你也可以报名。”

姚清妹,一块红布,2014,行为录像

图片来自艺术家个人网站

进入美院后,起初姚清妹并不确定自己是否喜欢做艺术。直到有一天。像顿悟似的,她觉得自己“从来没有这么开心过,人生所有的,从小到大的那些经历,没有一个是可以类比这种开心的。”虽然才刚刚开始,但姚清妹却很明确地知道,这就是她想要做的事情。

然而,家人从来没有同意过她去“搞艺术”。中国式家长的打压和精神折磨如影随形,母亲认定她学了艺术以后不可能有什么活路,把她说的一无是处。即使是在姚清妹最好的时候,精神上也承受着一些痛苦和压力。哪怕是在她最行的时候,家人还是觉得不行。

在这种情况下,姚清妹选择不再继续接受家人经济上的资助,靠打工维系自己的日常开销。所幸的是,法国公立美院要交的费用很低,从利摩日国立美术学院毕业后,姚清妹又以将近满分的成绩进入了阿尔松别墅国立艺术学院继续学习。

姚清妹,侵占停车位一小时艺术项目,2015,文献,装置,73张打印文献

和母亲多年以来的争执练就了一颗愈发坚定、决绝的心。读完从浙江到法国的前后三所学校,姚清妹在2013年毕业的时候,已经快要31岁了。“对一个生活在法国的艺术家来说,35岁意味着绝大多数的驻留和补助计划将没有资格申请。”

在一些社会既定的条条框框中,姚清妹已经不再被视为一个“年轻”艺术家,但真实情况可能比想象的更加极端。把六年旅法生活的全部家当存放进一个月租金30欧,只有两个立方左右的仓储空间,标志着这段极为艰难的生活的开始。朋友家的沙发,和一些并不完全正规的艺术驻留项目空间,都是她辗转流浪的地方。

作为刚刚毕业的留学生,她还面临着身份问题,每三个月都需要去一次警察局,也无法申请到医保。“在法国,所有人都有医保,” 她说,“连流浪汉都有医保。”

任何人都不能够阻挡我搞创作,谁挡我谁就滚蛋。

“我是属于那种对物质条件要求非常之低的,尤其是你在你知道自己真正热爱什么之后,我完全可以没有任何物质性的消费。只要我赚了钱,首先要解决生存问题,然后可能最重要的就是买一些工具和器材,几乎到一个很令人发指的地步。我当时脑子里就在想,任何人都不能够阻挡我搞创作,谁挡我谁就滚蛋。其实我现在也是一样。”

她不再看向我,而是抬起了眼睛,自顾自地说着。忙于倾听的我在她脸上捕捉到了一个硬质的表情。它留存在一个电影影格的长度之中,无法容忍太多的浪漫化想象。

上:姚清妹,光谱-夜之皇室芭蕾I,2016,影像,8分10秒

下:2017年,姚清妹的创作项目“蜕皮动物”现场

图片来自艺术家个人网站

“其实,我的生活跟我的艺术没有太多分开的部分。”无论是在法国上学时,还是多年以后的现在,姚清妹90%的时间都是围绕着创作来的,她生活的目的就是创作。

在这90%时间里,有约莫50%要用在处理事务型的工作上,重中之重的便是筹备资金。尽管姚清妹已经物质欲极低,却仍然面临着资金的问题。一旦银行账户有收入,她都会全部投入到创作中。

2023年4月,姚清妹在西岸美术馆0号展厅的个展“鼹鼠”展陈搭建中

图片由艺术家提供

这可能是除极少“成功”艺术家之外,所有的艺术家都在面对的现实问题。不久前的六月,在回应再度被公众关注的艺术家费用问题时,姚清妹提出“艺术家要彻底的独立和反叛是个美好的愿望”。

这也是在我们近三个小时的交谈中,姚清妹从一开始便认真讨论的一件事。在她看来,对于艺术家来说,这个现实问题有三种比较典型的解决方式:创作与金钱两者分开,打工来换取经济收入,然后投入创作;通过作品销售,进入市场、商业体系运作,由此得到回报用于创作;申请公共或私人创作基金。

做艺术家,并不意味着能够自由和独立,尤其是对职业艺术家来说。

三种对比下来,她说她一定会选择后二种方式。虽然它意味着将自己纳入一个商业和机构体系当中,也有被质疑作品独立性的可能,但两者同样都是被剥削,与其贩卖劳动力,精神肉体一同受制于他人,不如在艺术的体系中保留一些精神认同价值的可能。

做艺术家,并不意味着能够自由和独立,尤其是对职业艺术家来说。如果要定义艺术是自由的产物,恐怕这样的产物寥寥无几。“何为独立,只不过是屈服于生存罢了。绝大部分艺术家打工是不得已的,艺术家不论去不去打工都是制度奴隶,都无法彻底独立。不只艺术家是制度奴隶,这世界上大部分人都是。”

或许,只有在认清现实的悲观中,才有可能生出乐观的力量。这让人联想到两年前,姚清妹围绕着监控室的一位女性中控员的故事,创作了作品《地洞-诗&歌》和《地洞-监&控》

上:姚清妹,地洞-监&控, 2021, 影像, 22分钟

下:姚清妹,地洞-诗&歌, 2021, 影像, 9分08秒

在昏暗的监控室里,有一段她与中控员的对话,令姚清妹念念不忘。在毫无真实时间感的地下,那位整日要盯着这些方方正正、微光闪烁的荧幕的中控员,注意到了一棵树的春夏秋冬:“你看这里,我就觉得这些植物、这些柳枝条飘过来是最生动的。”“这棵树我看着她果子绿了又红了。”

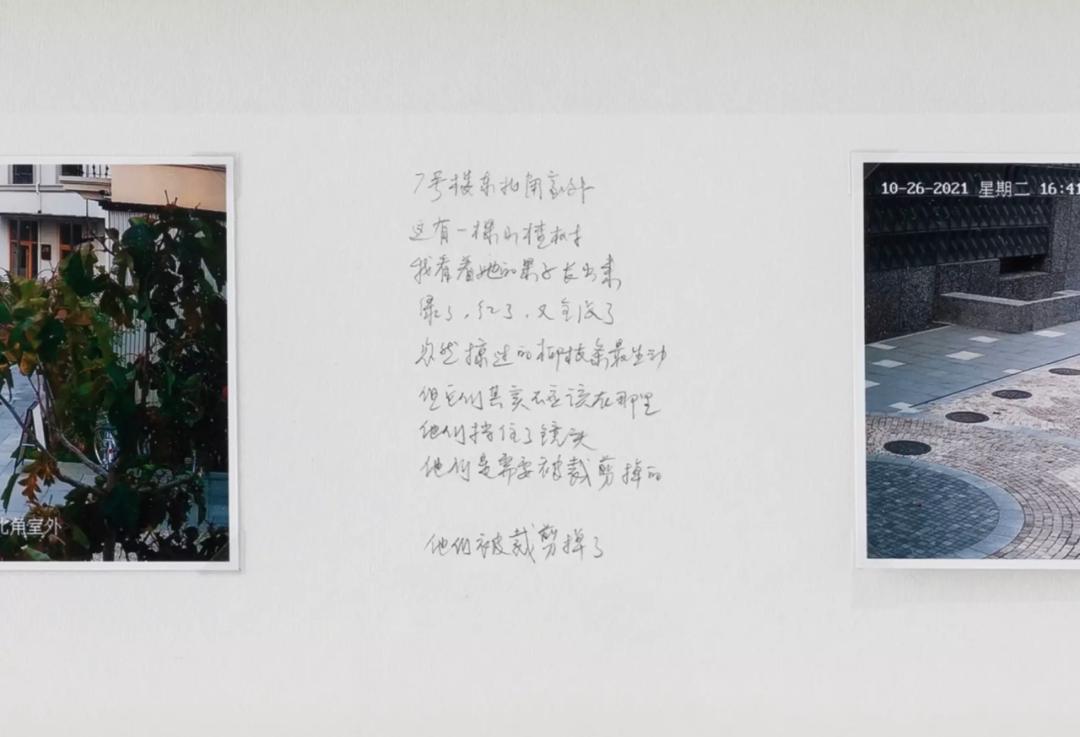

在象征着完全的掌控,不允许有意外的监控室里,这棵应该被移除的“有意思的山楂树”不仅引起了“监视者”的注意,也让姚清妹感触颇多。她将她们之间的对话写成了一首诗。于是,就有了手写在北京魔金石空间的个展“地洞”的展厅墙上的那首名为《7号楼东北角室外》的诗,作为那几件有关监控员的作品的注脚。

《7号楼东北角室外》,2021,艺术喷墨打印装裱,20 x 60 cm

图片来自艺术家个人网站

“ 7 号楼东北角室外/这有一棵山楂树。/我看着她的果子长出来,/绿了红了,/又全没了。/忽然掠过的柳枝条最生动,/但它们其实不应该在那儿。/它们挡住了镜头。/ 他们是需要被裁剪掉的。”

如今看来,倒也很像是她生命的注脚。时隔两年,姚清妹再次回到这里继续她的创作,发现遮挡摄像头的那棵树已经被砍掉了。她在诗歌的最后添上了一句:“他们被裁剪掉了。”

被裁剪掉了也没关系,我们还是可以在别的地方溢出。

仔细看的话会发现,在诗歌的后四句中,前两句中的第三人称用的是“它”,后两句则用的是“他”。被裁剪掉的树枝对她来说是一个隐喻,是作为艺术家在当下困境中的一种态度。“这根树枝在这里被裁剪掉,还会再生长进别的监控画面里。作为艺术家,我们要有这样的一个态度:在这里被裁剪了,一定会再伸进别的空间。被裁剪掉了也没关系,我们还是可以在别的地方溢出。”

2022年11月,姚清妹在社交媒体上再次发表了一遍《7号楼东北角室外》。这一次,在诗的末尾,她加了一句“all I can do is to continue to create”。

自由,不打扰谁,不受谁打扰。这些年里有磨难,有决裂,却从未有踌躇。原因很简单,她越来越执着地坚守追求,越来越接近真实的自我,越来越热情地生活。身边的一切都没那么重要,现在只有一件事,那就是把自己投身于这个不断变动的世界中,“继续努力创作,即使是在缝隙中。”

撰文:李欣阳

编辑:蓦然

排版:胡博雅

原标题:《姚清妹:在缝隙中“野蛮生长”》