【昌黎文化行】马坨店乡后马坨村:这里,曾经有一段闪光的岁月

声明:本公众号对原创稿件享有版权,转载需注明出处

后马坨村为古漕运河码头所在地,明朝时期,山东王姓四兄弟移民,一路艰辛跋涉后,到了滦县,在滦县居住了没多久,又辗转到崖上荒草甸(现新集镇所辖区域),却并未就此安定下来,而是没过多久,搬迁到马坨店乡后马坨村,就此定居,世代繁衍。历史的车轮滚滚向前,无数细节淹没在历史的尘烟中,后人无从知晓。比如山东四兄弟为何短时间内几经搬迁,又为何最终选择后马坨村作为久居的福泽之地,怕是只能成为谜团了。如果非要给出一个解释,也只能用一个叫作“缘分”的词语敷衍一下了。马坨店乡还有一个前马坨村,但是,这两个村并不是由一个大村分割而成,从建村之初便各自独立,且两村并不相邻。我县有很多单从名字就能分辨出其为同胞兄弟姊妹的村庄,比如荒佃庄镇的“后双坨”与“前双坨”,“东腾远”与“西腾远”等,历史上,它们为同一个村,后因发展规模不断增大,才由之前的一个大村按所处方位划分为两个自然村。经过历史的不断淘洗,如今,后马坨村大姓为李、贺,最先移民到此的王姓人家,在本村已不多。

后马坨村的新民居

历史上,后马坨村曾有两座古庙。

村东,现服装厂所在地,有一座砖瓦结构的“姑子庙”。其占地约十亩,正殿十来间房,内供多个佛像,墙上绘有彩色壁画。两边各有偏殿四间,主要住人。有一个面积阔绰的大院,从东到西种植一行柏树,其中西边一棵最粗,直径约三四十公分。柏树行南有一眼古井,井水甘甜,村里做豆腐的人,都来这里汲水。据村老退伍军人李占民、村老会计贺永华回忆,旧时,每逢久旱无雨的年份,村民也会到姑子庙求雨。彼时全村男女集体在村西列队,或披蓑衣,或撑草伞,有人用木板抬着猪头等祭品,一行人列队走到村东姑子庙的正殿,之后集体跪拜,读求雨祭文,祈祷菩萨开恩,赏降喜雨。逢年过节,也会有人到此上香许愿。上世纪40年代,此庙拆除建小学,80年代小学搬迁,在小学旧址建二层楼做服装厂。如今,被个人承包的此服装厂依然营业,且生意相当红火。

后马坨村原来的姑子庙遗址,现在已经成为了服装厂。

村中心位置,曾有一座占地两三间房的“伢子庙”。为啥本地人叫它伢子庙?原来,在50年代的时候,这座庙并没有什么名称,且庙内空空,无人居住。后来,村里有位光棍贺运芳来此居住,并从刘林子村娶了一个叫作“傻伢子”的媳妇,这座庙竟然阴差阳错地成为了新房。村民便以傻媳妇的俗称将此庙叫作“伢子庙”。据村里老人回忆,“傻伢子”应该是精神受了刺激,但刚过来时并不厉害,且心地善良。我们座谈的村老退役军人李占民说,他小的时候,父母农忙时没空照看他,经常把他托付给“傻伢子”照看,每次“傻伢子”总是高高兴兴地接受任务,有啥好吃的都拿出来给小孩儿吃。只是随着年龄渐渐增大,“傻伢子”的精神病越发严重,不仅不能帮忙照看孩子,就连自己的生活自理都成了问题,严重的时候,失去一切理智,衣不蔽体地在大街上乱跑。这对儿穷苦夫妇去世后,“伢子庙”又恢复了之前的寂静,因长期无人居住,庙内的草树疯长,加上蛇鼠等动物很多,庙内阴森森的,无人敢轻易往庙里走。只是庙内有几棵枣树,逢上结果期,那一枝枝举着又大又甜果实的树丫,吸引得村里人纷纷凑到近前,摘枣打枣,也只有那个时候,这座“伢子庙”才一改往日的清冷,变得热闹欢快起来。

后马坨村有两个庙会,一个是农历二月十五,这一天是释迦牟尼佛涅槃日。另一个是农历六月二十四。至于每个庙会因村里的哪座庙而过,座谈的老人们并不知晓。文化行调研人员经过分析,集体得出一个结论:农历二月十五的庙会,应该是因姑子庙而过;农历六月二十四的庙会,应该是因村里的“伢子庙”而过。六月二十四是关帝生日,或磨刀日,“伢子庙”可能最初是一座“老爷庙”。

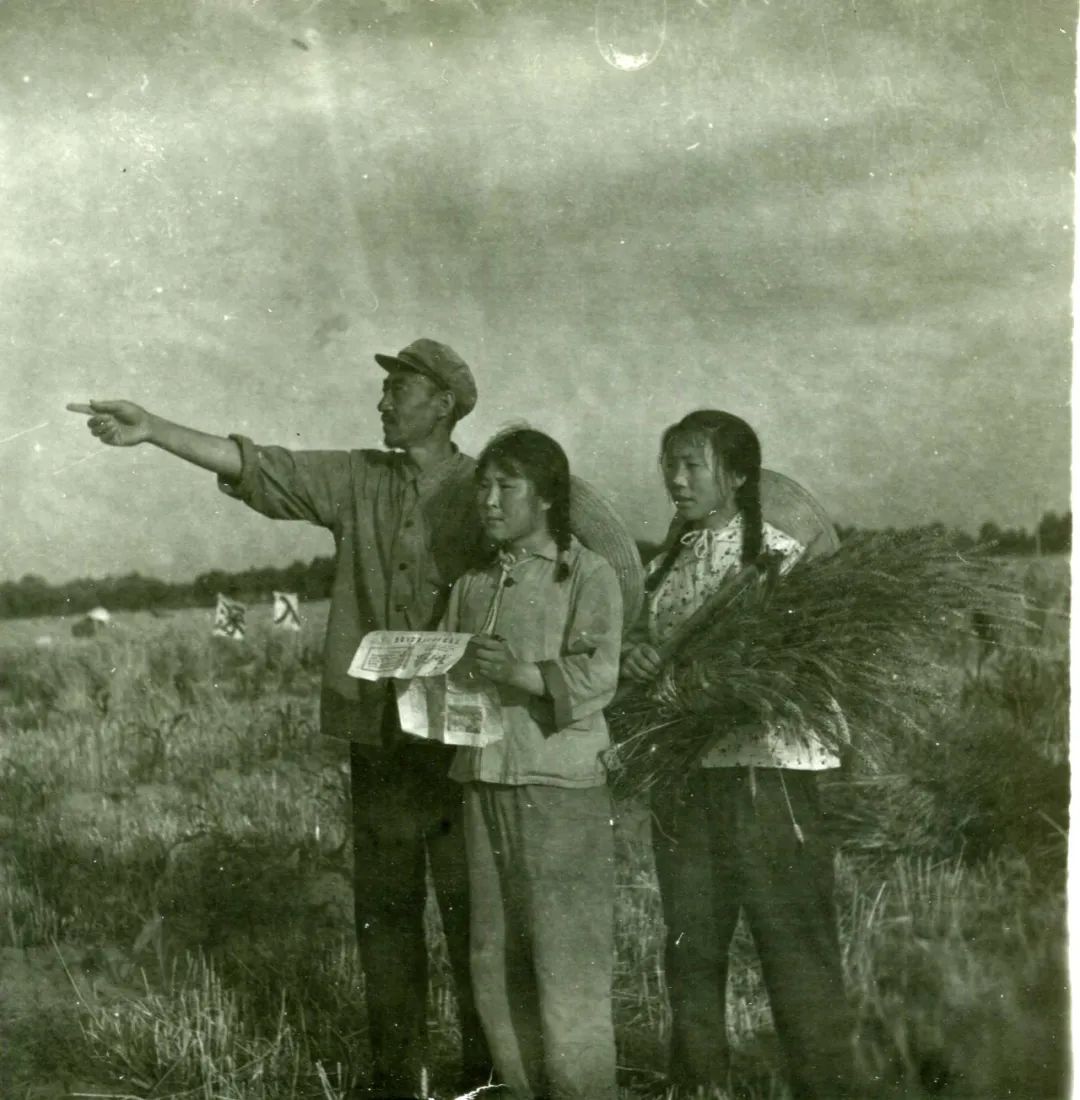

上世纪70年代,昌黎后马坨大队社员地头学习。

20世纪80年代的人民公社时期,后马坨村村干部为了提高村里的经济生活水平,积极开动脑筋,广泛动用各种门路,下苦力,勤考察,在村里相继建立塑料厂、石棉瓦厂、毡厂、鞋厂、毛纺厂、棉纺厂、粉丝厂、罐头厂、饮料厂、啤酒厂、木器厂等一系列村办企业,使全村经济收入一跃而上,成为全县的富裕先进村。省市委书记都曾来这里参观考察、县委书记县长更是经常来这里进行现场办公,在村里一住就是多日。逢上农忙时期,县一中学生、县各个厂的工人纷纷来后马坨村支农,呈现出一派欣欣向荣的发展态势,赢来无数艳羡的目光,成为全县乃至省市范围内一颗熠熠发光的璀璨之星。

上世纪70年代,昌黎后马坨大队作生产规划。

据回忆,约1974年,村书记李成玉、副书记贺文张罗成立了村里的塑料厂。塑料厂占地一亩多,拥有厂房十来间,工人约三十四人。生产食品袋,主销天津。自成立起效益一直很好,经营到1996年才解散;地震前,在村东南位置,建立了石棉瓦厂,占地二三亩,工人约二十,早中晚三班倒,产品销往包括北京、内蒙古、云南等全国各地,1985年左右,此厂倒闭;后马坨村是全县最早生产粉丝的村庄,生产纯手工白薯粉,一经进入市场,便因过硬的质量供不应求,1987年生产量达顶峰……

因一系列村办企业的成功建立,后马坨村生活水平达到一个空前的高潮:每家孩子读小学、初中、高中、大学的所有学费,均由村里统一花费。村妇女主任李合玉回忆,她于1986-1988年上的初中,村里一年资助学费300元;村里在外当兵人员,每年赠与工分200个,折合人民币约200元;村里60岁以上老人,每人每月支付5元作为老年补贴;村民所有医疗费全部由村里承担;村里建一个大澡堂,定期给村民发澡票,村民可免费洗澡;村里建有大菜园、大果园,果蔬种类齐全,收获季给村民发菜票、果票,大家可免费吃菜和水果;村里建好几个大的养鱼池和养猪场,逢年过节,给家家户户发鱼发肉;村里成立了一个机务队,有汽车、拖拉机、联合收割机,农耕农收时期,村民免费使用机器,真正实现了农业机械化;大地震后村民房屋倒塌,自家只要备好木料,村里便会统一组织劳力,免费为村民建房……

后马坨村新民居

2023年,我们文化调研时,后马坨村还有四个工厂。只是由于时代发展,工厂由之前的村办,变成了村民个人建立。个人建立的工厂,积极性和开创性得到了更大的调动,自建立后不断加强管理,更新生产设备,极大地提高了生产劳动效率,均取得较好的经济效益。

服装厂两个。1998年,村办服装厂解体,由服装厂擅长生产管理的贺锡光和擅长跑业务的胡元清共同承包。2013年左右,贺锡光、胡元清二人分开单干,胡元清继续在老厂,贺锡光则在自家建立了一个占地一亩多的新厂。其中,胡元清的厂房面积较大,占地约12亩,厂房建筑面积约2000平方米,拥有工人30人左右,本村村民为主,少量为周边村民。主要加工品牌防晒服、羽绒服、滑雪服等。服装厂由胡元清、李红霞夫妇二人共同管理。胡元清为张家口蔚县人,与后马坨村李红霞结婚后便一直在本村服装厂工作,其管理经验丰富,技艺精湛,个人承包厂子后效益一直很好。贺锡光工人30人左右,厂房约八间,其业务全部为泥井才庄服装厂提供加工服务。

塑料厂一个。由村民王树光建立。王树光的岳父王占成曾任村塑料厂厂长,任职期间积累了丰富的管理和经营经验,1998年左右村塑料厂解体,王占成将其承包下来,后来其女婿王树光出资将塑料厂买下。塑料厂占地约4、5亩,厂房10多间。因设备全部现代化自动化,除王树光夫妻二人外,全厂只雇佣两三个小工。主要生产食品袋,销往昌黎、卢龙等周边县区。

纸箱包装厂一个。由现任村书记贺锡穷于2006年建立,占地约六亩。机器设备先进,人工投放材料后,大机器便直接出来纸箱成品。先进的生产设备大大节省了劳动力,提高了生产效率。其生产的纸箱主销顶大公司、光友薯业有限公司及龙家店、安山、卢龙一带的粉丝加工厂。

后马坨村自动化纸箱生产车间

后马坨村共980户2338人,拥有耕地5200多亩,主要种植小麦、玉米和花生。和马坨店乡其他以农业为主要收入的村庄不同,后马坨村村民普遍对土地投入力度不大,村里约2000亩地流转给了周边各村。村里土豆、大头菜、草莓等种植户不多。前几年,毛皮动物市场很好,养貉大村后马坨家家户户没少挣钱。鼎盛时期每户貉子养殖量多达5000头,养殖量少的人家也有上千头。当时村里建有大养殖场200多个,村民们的前院后院,都搭建了貉子窝养上了貉子。只是到了2019年,因疫情原因及整个养殖市场的萎靡,村里貉子的养殖量才大幅缩减。即便如此,2023年6月,后马坨村家家依旧养殖貉子,多的1000多头,少的只有几只,家家存有貉子皮。用当地老百姓的话说,反正好时候都赶上了,钱也都挣到手里了,就是前景不好,也养着点吧,哪怕是不挣钱也不怕了。打工是后马坨村经济主要来源之一。很多在服装厂干过的村民,因手艺精湛,赢得我县犁湾河制帽厂的高度青睐,制帽厂的老板纷纷把机器设备运往后马坨村,支持心灵手巧的后马坨村妇女们为其加工制作质量上乘的各种帽子。勤奋、手快的妇女,每个月收入高达10000多元。因为交通越来越便利,也有部分妇女直接去犁湾河的帽厂上班。村里的男人主要在周边打工,以建筑和农活为主。

后马坨村,农户正在加工遮阳帽。

从一段熠熠闪光的岁月里走出,勤劳富裕的后马坨村,一定会开创出属于自己的越来越美好的明天。

文字:王玉梅

原标题:《【昌黎文化行】马坨店乡后马坨村:这里,曾经有一段闪光的岁月》