吕宗力:谶言信仰与汉代社会心态

功利性的策略考量

人们相信谶言,本应该是因为它具有神秘难测的预言能力,因而成为传达天启信息的超自然符号。但既然它与政治沾上边,在权力斗争中拥有难以估量的影响力,也就不可避免地会牵涉种种利益。许多政治势力和个人,在面对谶言时,难免产生实用主义式的策略考量。

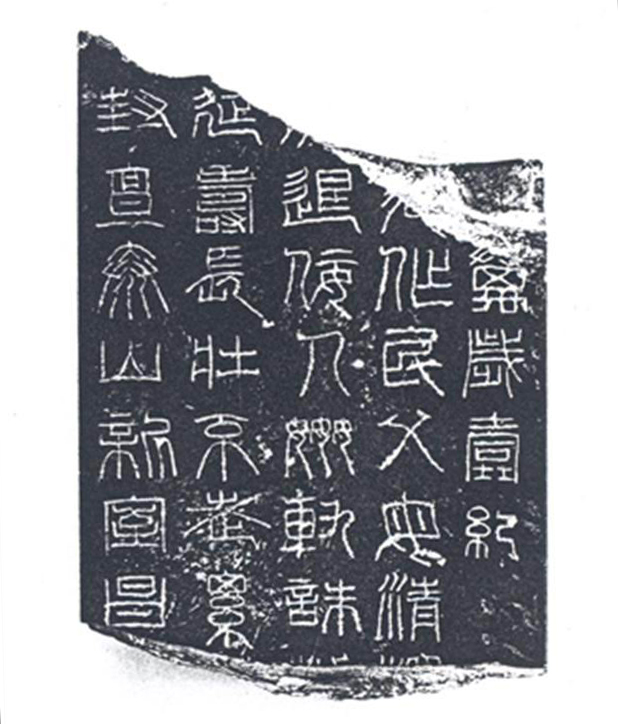

王莽步上最高权力的符命之路的第一块垫脚石,来自武功白石:

前辉光谢嚣奏武功长孟通浚井得白石,上圆下方,有丹书著石,文曰:“告安汉公莽为皇帝。”符命之起,自此始矣。莽命群公以白太后,太后曰:“此诬罔天下,不可施行!”太保舜谓太后:“事已如此,无可奈何,沮之力不能止。又莽非敢有它,但欲称摄以重其权,填服天下耳。”太后听许。

王莽封禅玉牒

王太皇太后虽然重用王莽,但作为汉元帝的皇后、汉成帝的母亲,她对刘汉皇室保持忠诚,并无转移汉祚的居心。废除汉室,也不符合她的个人利益。白石丹书出世,她立即明白,这种作伪手法岂能骗过天下人?但王莽在朝野经营数年,羽翼已丰,“事已如此,沮之力不能止”,王莽当时又“非敢有它”,“称摄”而已。王太皇太后在无可奈何之下,同意王莽称摄。此步一退,王莽步步紧逼,汉运之衰,一叶知秋。

从史书的叙述可以很清楚地看到,当时朝野上下都心知肚明,王莽推动的一系列“符应”多属伪冒假劣。但太皇太后装聋作哑,“群公”纷纷为之背书,地方官及民间人士抢不迭地争献符命,博取利禄。“谈说之士用符命称功德获封爵者甚众。”“是时争为符命封侯,其不为者相戏曰:‘独无天帝除书乎?’”就连王莽亲信大臣司命陈崇也看不下去了,对王莽说:“此开奸臣作福之路而乱天命,宜绝其原。”

王莽曾自比周公(山东出土汉西王母、周公辅成王画像石)

前面提到,新莽末年,割据陇西的隗嚣立庙奉祀汉高祖、汉文帝、汉武帝,以示效忠汉室。隗嚣的这一举措,受教于他的军师方望:

足下欲承天顺民,辅汉而起,今立者乃在南阳,王莽尚据长安,虽欲以汉为名,其实无所受命,将何以见信于众乎?宜急立高庙,称臣奉祠,所谓“神道设教”,求助人神者也。

隗嚣欲以尊崇汉室的方式,笼络人心,展示其“辅汉”反莽的立场。这则“神道设教”的权宜设计,与王莽以伪造符命建构受命论述的心态,大同小异。

东汉光武帝凭借谶言赢取舆论支持,即位后,曾因谶文有“孙咸征狄”,“用平狄将军孙咸行大司马”,令“众咸不悦”。后光武帝又因《赤伏符》曰“王梁主卫作玄武”,越级提拔野王令王梁为大司空。东汉当局对谶纬的推崇和提倡,不仅令热衷仕途者心存侥幸,连智识界人士也趋之若鹜。“士之赴趣时宜者,皆骋驰穿凿,争谈之也。”“故后世争为图纬之学,以矫世取资。”

学者尹敏直斥谶纬之妄,光武帝不为所动,结果前者也乘编校谶纬文本之便,私自增加文字“君无口,为汉辅”,意图博取升迁。

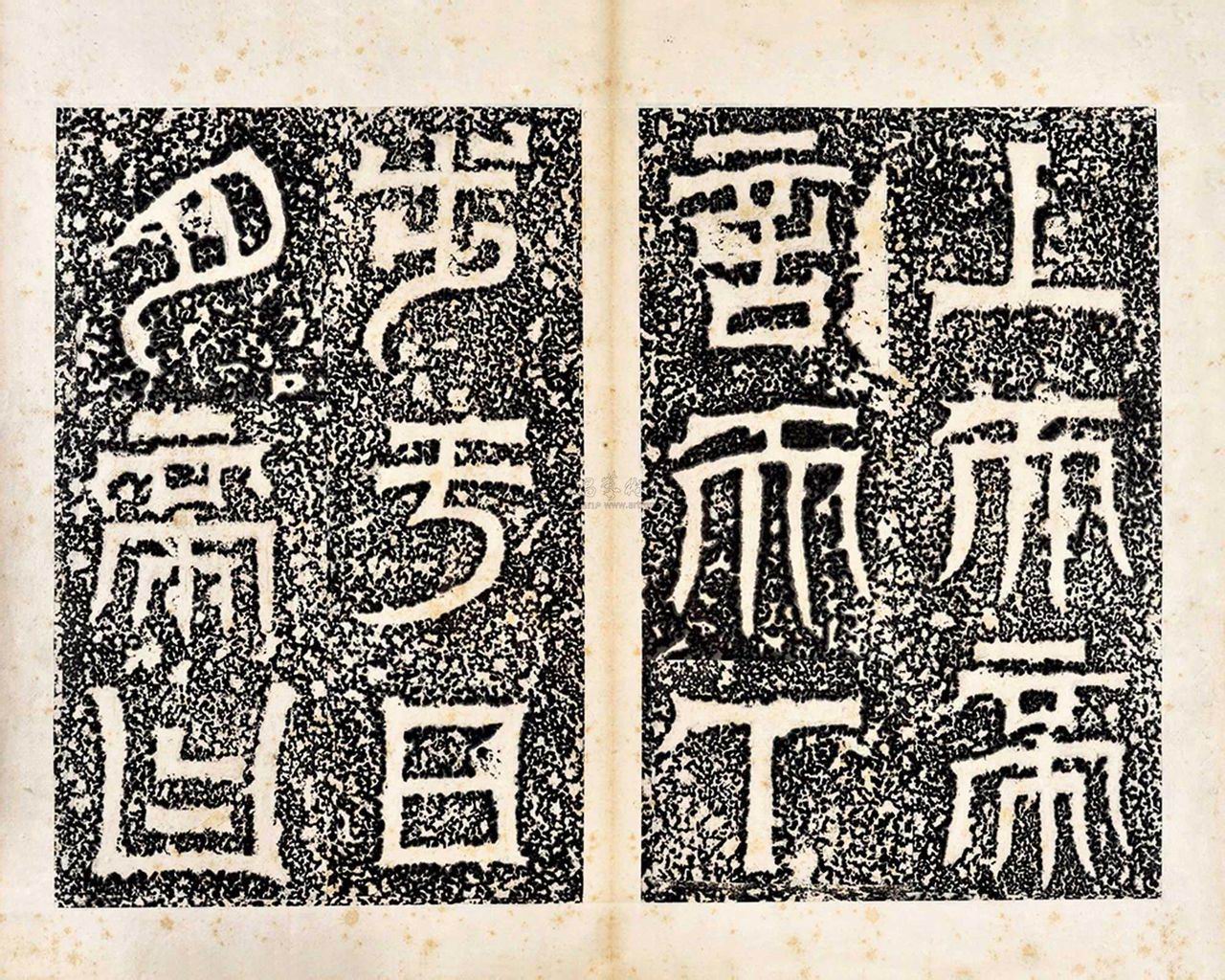

新莽时期出土诏版拓片

谶言信仰心态试析

观察汉代社会中谶言的出现、流传和应用,处处可见策略性的盘算、现实政治的考量、人为操弄的痕迹,以及荒诞无稽的迷信。当时的智识界也不乏对谶言的理性批判和质疑。但仅从政治功利或荒诞迷信角度分析汉代的谶言信仰心态,未免简单化了。就算多则谶言是伪冒产品,但作伪之必要以及谶言在当时政治斗争中所发挥的实际作用,已经显示出谶言在争取当时人心理认同中的特殊价值,也就是说,社会上确实存在着广泛的谶言信仰。

即便是作伪者和心存侥幸者,仍然可能对谶言存有信仰或敬畏之心。如王莽的受命论述,是由无数人为操作的“符命”建构而成,王太皇太后指其“诬罔天下”,他自己心里其实也很明白。但他废除刀币、禁佩刚卯,“以钱文有金刀,故改为货泉”,“以王况谶言荆楚当兴,李氏为辅,欲厌之,乃拜侍中掌牧大夫李棽为大将军、扬州牧,赐名圣,使将兵奋击”。在在显示他对汉字乃至谶言的神秘象征能力,确实心怀恐惧。地皇四年(23)六月,新朝大军败于昆阳,“莽军师外破,大臣内畔,左右亡所信”。王莽“自知败,乃率群臣至南郊,陈其符命本末,仰天曰:‘皇天既命授臣莽,何不殄灭众贼?即令臣莽非是,愿下雷霆诛臣莽!’因搏心大哭,气尽,伏而叩头”。十月,赤眉军攻入长安,王莽在群臣扶持下,避入未央宫渐台,临死之前,“犹抱持符命、威斗”。王莽自己伪造的“符命”,最后真的成为他虔诚信仰全心依赖的天命象征。

谶言在光武帝刘秀受命论述中也占有重要地位。光武帝不仅凭借谶言赢取舆论支持、强化己方的信心、说服群众,也依赖谶言决定一些纷争和犹豫不决的事情,包括据谶言任用高级官员。

“闻道术之士西门君惠、李守等多称谶云:‘刘秀为天子。’自光武为布衣时,数言此,及后终为天子,故甚信其书。”据史籍的叙述,光武帝真心信仰谶言,而且学习谶言文本的态度极其认真。建武十七年(41)二月乙未晦,日食。“上以日食避正殿,读图谶多,御坐庑下浅露,中风发疾,苦眩甚。左右有白大司马史,病苦如此,不能动摇。”光武帝不但自己苦读谶书,还与亲信臣属共同研读。

光武帝中元元年“宣布图谶于天下”,一般被认为东汉帝王提倡谶纬的证据。但图谶从西汉后期至东汉初在社会上已流传极广,专攻的学者也很多,何须“宣布”然后才能推广于天下?实际上,光武帝即位后就令薛汉、尹敏等人“校定图谶”,删除新莽时期骑都尉崔发等为王莽编辑著录的符命谶言,对不利于东汉皇室的内容加以删削、修订,三十年后才把整理好的内容“宣布于天下”,目的是要令谶纬文本定型化,从而杜绝伪造谶文图谋不轨的流弊。这也从反面证明,光武帝面对谶言如临深渊、如履薄冰的信服与恐惧心态。

《后汉书·张衡传》说:“初,光武善谶,及显宗、肃宗因祖述焉。”从史籍看,明、章两帝之善谶,又不止“祖述”而已。

《东观汉记·明帝纪》:

孝明皇帝尤垂意于经学,即位,删定拟议,稽合图谶,封师太常桓荣为关内侯,亲自制作五行章句。每飨射礼毕,正坐自讲,诸儒并听,四方欣欣。是时学者尤盛,冠带搢绅游辟雍而观化者以亿万计。

《后汉书》所载明帝、章帝的诏书,也经常引述谶纬作为其政治、礼制论述的依据。明章之后,如和帝(88-105年在位)去世后被尊为皇太后的邓绥(81-121),临朝听政,摄政达 16年。她“自入宫遂博览五经传记,图谶内事,风雨占候,老子、孟子、礼记月令、法言,不观浮华申韩之书”。安帝永初三年(109),太白入斗,洛阳大水,邓太后派中常侍咨询谶纬名家杨厚。杨厚建议:“诸王子多在京师,容有非常,宜亟发遣各还本国。”邓太后听从他的建议,太白星寻灭不见,大水也如期消退,皆如杨厚之预言。永初六年(112),邓太后又通过安帝下诏,以“建武元功二十八将,佐命虎臣,谶记有征”,“而或至乏祀”,令“二十八将绝国者,皆绍封焉”。

东汉出土的讲经画像砖

新莽末曾与刘秀争夺天下的公孙述和东汉末与群雄逐鹿中原的袁术,都是谶言的虔信者。破译隐语式谶言如“废昌帝,立公孙”和“代汉者当涂高”时,他们都有自我对号入座的心理倾向。东汉初,新城有“山贼”张满,“祭祀天地,自云当王”。建武三年(27)春,征虏将军祭遵(?-33)破其城,擒张满,张满大叹:“谶文误我!”张满所信谶文,内容已不得而知。既然事败,则谶言无验,只能算作妖言,或者是张满误解了谶言。但张满信仰谶文的诚意,毋庸质疑。

谶言信仰不仅在高层权力争夺中流行,在社会生活中也很普遍。新莽末年,有北海人逢萌,家贫,曾任亭长,后去长安,习《春秋》。逢萌素明阴阳,知莽将败,于是头戴瓦盆,哭于巿曰:“新乎新乎!”与此故事异曲同工者,东汉末董卓应大将军何进(?-189)之邀,入洛阳兵谏。他进京后,废立皇帝,独揽军政。司徒王允与董卓部将吕布及仆射士孙瑞密谋诛卓。有人书“吕”字于布上,负而行于市,歌曰:“布乎!”有告卓者,卓不悟。类似的传言在社会动乱时常会浮现,尤其是作为重大事件过后的一种“解释”时。值得注意的是,汉魏史家将它们视为隐语式谶言,著录于史册。

东汉上层社会的宴饮画像砖

东汉建武初,匈奴不断南侵,光武帝令:“造战车,可驾数牛,上作楼橹,置于塞上,以拒匈奴。”人们见到后,相互交谈说:“谶言汉九世当却北狄地千里,岂谓此邪?”至建武二十四年(48),匈奴分裂为南北两部,南匈奴单于向汉廷示好,“愿永为蕃蔽,扞御北虏”。二十五年,南匈奴大败北匈奴,“北单于震怖,却地千里”。人们认为,“汉九世当却北狄地千里”的谶言至此应验。

山阳人单飏,明天官、筭术,曾任太史令、侍中、汉中太守,后拜尚书,卒于官。灵帝熹平(172-178)末年,有黄龙见于谯——

光禄大夫桥玄(109-183)问飏:“此何祥也?”飏曰:“其国当有王者兴。不及五十年,龙当复见,此其应也。”魏郡人殷登密记之。至建安二十五年春,黄龙复见谯,其冬,魏受禅。

建安二十五年(220),曹操卒,汉献帝禅位于曹丕。熹平末至建安二十五年,时隔约四十余年。

《天发神谶碑》,三国吴天玺元年(267)刻,吴末主孙皓因天降符瑞而立碑记功

董扶,汉末蜀地谶纬学大师,曾师从同郡杨厚,还家讲授,弟子自远而至。灵帝时,曾征拜侍中,甚见器重。董扶私下对宗室、太常刘焉(?-194)说:“京师将乱,益州分野有天子气。”刘焉相信他的预言,遂求出为益州牧。一年后,灵帝崩,天下大乱,刘焉乘势割据益州。只是“天子气”最后并未应验在刘焉,而应在刘备。

这些谶言在民间或私人之间流传多年,各有其信众。记录东汉灾异妖变的《后汉书·五行志》,常以谶言结合政事,解释灾异发生的原因,也视灾异为谶言的验证,如:

安帝永初元年冬十月辛酉,河南新城山水虣出,突坏民田,坏处泉水出,深三丈。是时司空周章等以邓太后不立皇太子胜而立清河王子,故谋欲废置。十一月,事觉,章等被诛。是年郡国四十一水出,漂没民人。谶曰:“水者,纯阴之精也。阴气盛洋溢者,小人专制擅权,妒疾贤者,依公结私,侵乘君子,小人席胜,失怀得志,故涌水为灾。”

……

和帝永元四年六月丙辰,郡国十三地震。《春秋·汉含孳》曰:“女主盛,臣制命,则地动坼,畔震起,山崩沦。”是时窦太后摄政,兄窦宪专权,将以是受祸也。后五日,诏收宪印绶,兄弟就国,逼迫皆自杀。

范晔《后汉书》诸志并未完成,今存《后汉书》诸志乃梁刘昭取自西晋司马彪(243-306)《续汉书》,而其《五行志》乃将应劭、董巴、谯周“并撰建武以来灾异”“合而论之”的产物。所以上引论述,反映出东汉后期至魏晋史学界、谶纬学界有关谶言与社会政治关系的认识,及他们对谶言预警和象征能力的认可。

另一位东汉末的大学者——经学、纬学大师郑玄,于献帝建安五年春,梦见孔子对他说:“起,起,今年岁在辰,来年岁在巳。”“既寤,以谶合之,知命当终,有顷寝疾。”可知于社会生活、政治生活之外,谶言信仰也已渗透人们的日常生活。

新莽末,占据河西的窦融主动放弃割据,于建武五年(29)归附光武帝,深得光武帝的赏识。窦氏一门贵宠,号称“一公、两侯、三公主、四二千石”。窦融揣摩透了光武帝信谶、重谶而又不愿贵臣世家通谶的复杂心理,向光武帝表白自己不许儿子“观天文、见谶记,诚欲令恭肃畏事,恂恂循道,不愿其有才能”,以此邀宠避祸。而光武帝也并没有像对尹敏、郑兴那样斥责窦融,此中的奥妙是可以想见的。

上文提到过最早破译“代汉者当涂高”谶言的蜀地谶纬学家周群,自少从父亲周舒(杨厚弟子)学习谶纬和占星,“专心候业。于庭中作小楼,家富多奴,常令奴更直于楼上视天灾,才见一气,即白群,群自上楼观之,不避晨夜。故凡有气候,无不见之者,是以所言多中”。

成都人杜琼为杨厚的再传弟子,也同是纬学大师任安的高足,“精究安术”,“虽学业入深,初不视天文”,然而“不教诸子,内学无传业者”。他曾对后进的纬学大家谯周言及此中的苦衷:“欲明此术甚难……晨夜苦剧,然后知之,复忧漏泄,不如不知。”

由此可知,在东汉的日常生活中,人们对谶言既信仰,也畏惧。学习和破译谶言中的预言信息,是一种非常严肃、艰巨而又有政治风险的事业。

西周形成的天命观,涉及国家及个人两方面的命运。其涉及国家政治前途的观念,经过两汉儒家的丰富,再经谶纬家的敷衍,发展出一整套极具系统性的政治符号。这一符号系统,为中国古代最高权力形式上的合法交接提供了一个标准化的仪式,有助于凝聚和整合社会力量,减少皇朝更迭必然带来的社会震荡。但符号的意义和神圣性是人们赋予它的,一旦人们撤回赋予它的意义,整个仪式就会成为可笑的形式。谶言、符瑞等都有作伪的可能,许多时候也确有作伪的形迹,有些学者因而强调谶纬在当时作为政争武器的欺骗功用。但如果人人作伪,毫无信仰,只重实用,谶言必成为笑柄,决无神圣性可言。它的符号象征意义又何在?它怎么能在政争中发挥影响?

史书中所记谶言,不少是事后补作的。当时的人们明知如此,却对谶言的兴趣和信仰不减,有其原因:时局愈不安稳,信心愈不足,愈想预知未来的结局。谶言中的西贝货固然不少,毕竟仍有灵验的真预言。有趣的是,越是流行的谶言,信仰者越多,越有应验的可能。谶言不同于上古皇室占卜神谕之处即在此:占卜是黑箱作业,结果只允许由极少数人诠释;谶言无论最初的作者是谁,必须在流传过程中受到考验,大家不愿信仰的谶言很快被淘汰,大家愿意信仰的谶言迅速流行,从而影响政治力量的对比。谶言在当时的社会、政治语境中有其不可替代、不可或缺的作用,也因此受到当时朝野上下大多数人的诚心信仰。

(本文摘自吕宗力著《汉代的谣言》修订版,四川人民出版社,2023年6月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略。)

(本文摘自吕宗力著《汉代的谣言》修订版,四川人民出版社,2023年6月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略。)