明治维新150年︱何燕生:“武士道”是如何形成的

为“武士道”定调

“武士道”一词最早见于江户时代的《甲阳军鉴》一书,共有39例。战后日本出版的各大辞典,如《广辞苑》、《日本史大事典》等,皆收有“武士道”词条。因此,“武士道”一词,在今天的日本,可以说是一个常见且拥有一定历史渊源的词语。然而,正如日本思想史家相良亨所指出的那样,目前日本社会以及海外流行的“武士道”,其实始于明治时代,特别是在新渡户稻造的“BUSHIDO”被引介到日本后,才在日本社会得到广泛流传的(见《日本史大事典》收录的由相良亨执笔的“武士道”词条)。

新渡户稻造的《武士道》一书,英文原名“BUSHIDO,THE SOUL OF JAPAN”,1899年于美国费城出版;1900年日本裳华房出版日文版,1905年出版增补版,分别在美国和日本国内发行;现在通行的,是由矢内原忠雄翻译的增补本,收入岩波文库。

《武士道》一书涉及的内容甚广,既有历史的,也有文学的。新渡户撰写该书的主要目的是想强调:“西方有的东西,日本也有。”也许正是基于这样的考量,书中有大量的西方与日本的比照,比如西方骑士道与“武士道”,英国王室与日本皇室,圣经与王阳明,基督与孟子,柏拉图与水户义玄,等等。而且,涉及西方的话题也特别多,提及的西方人名甚至远远多过日本人名的数量(140人比20人。此据岩波文库本末后的“人名索引及注”统计的结果)。因此,从另一个角度看,该书其实是一部关于东西文化比较的论著。

既然名为《武士道》,新渡户所讲的“武士道”究竟指什么呢?

简单说来,新渡户视“武士道”为一种宗教道德,并将其与西方基督教的宗教道德相比较。他为什么会有这样的想法?新渡户在该书“绪言”中也有所透露。据他说,他在德国与比利时的法学家散步时,对方问及宗教问题:“贵国的学校里没有宗教教育,那你们是如何传授道德教育的呢?”新渡户说,他当时对此感到非常的震惊,无言以答,因为自己年少时并不是在学校接受道德教育的。后来经过诸般思索,最终想到了已深深融入自己血肉之躯的“武士道”。其次,新渡户有一位美国妻子,在二人的日常交流中,他更确认了这个想法。新渡户的《武士道》以英文写作并首先在美国出版,所以这本书主要是想向西方社会介绍作为宗教道德的日本“武士道”的存在。

“武士道”的三个思想渊源

新渡户在《武士道》一书的开头就明确指出“武士道”来源于日本社会流传的佛教、神道和儒教等宗教传统,并且视佛教特别是禅宗为“武士道”的首要渊源。如他说:

首先从佛教说起吧。佛教所谓任凭命运的平静感觉,对于不可回避事态时的安静服从,直面危险灾祸时禁欲主义式的沉着,溅生亲死的心态,这些对于武士道都给予了贡献。有位剑道名人向弟子传授完剑技之极意后,宣告说:“更上一层的事是我指导不了的,不得不让给禅宗的教义。”所谓“禅”,是dhyana的日译,它意指“人试图通过暝想达到超越语言表达范围的思想领域的一种努力”。其方法是冥想,但其目的,据我所理解,在于认识贯穿在一切现象根底的原理,进一步是绝对本身,并且令自己与此绝对相调和。我们试作如此定义,便发现这种教义已超越了一宗一派的范围,不论任何人,只要到达了对绝对的洞察,即可从现世的事相中超尘脱俗,觉悟到“新天与新地”。(《武士道》,第33页)

新渡户关于禅的实践方法和目的的解释,可以说基本得当,并未偏离禅宗的原意,仔细读之,不难发现常见于佛教和禅宗的所谓“安心立命”、“平常心是道”、“生死不二”、“生也全机现,死也全机现”等思想的踪影。新渡户认为,佛教和禅宗的这些思想构成了“武士道”的渊源。

新渡户接下来指出,“武士道”的第二个渊源是神道,认为佛教所未提供的东西,神道提供了:

神道丰厚地提供了佛教尚未提供的东西。通过神道的教义铭刻在人们心目中对君主的忠诚,对祖先的尊敬以及对父母的孝行,这些是其他任何宗教所未教导的东西,它们对于武士傲慢的性格,赋予了服从性。(中略)神道的教义中,包含着可称之为支配着我们民族感情生活两个特色的爱国心以及忠义。(中略)这个宗教——或者说由此宗教所表现出来的民族感情更确切——在武士道中充分地灌输了忠君爱国。它们与其是作为教义,倒不如是作为刺激,发挥了作用(同上,第33、34页)。

这里对神道的理解,有些是离谱的,比如将“忠诚”、“敬祖”和“孝行”视为神道的教义,显然不符合历史实际,我们知道,这些都来自于儒教。然而,从新渡户所处的明治时代来看,这样的理解自有道理。因为,明治时代,神社由国家统一管理,创立了所谓“国家神道”,神道以外的各路神明被视为淫词邪教而予以排斥。另一方面,本来是地方武士对藩主和藩的“忠君爱国”,变成了日本国民对天皇和日本国家的“忠君爱国”。而且,“国家神道”改为对皇室的崇拜,同时又是国民自己对各家的祖先崇拜。因此,新渡户所处的明治时代,神道已成为一种国教(民族宗教),同时,儒教也变成了“国学”。所以,将儒教的“忠诚”、“敬祖”、“孝行”视为神道的教义,符合当时的实际情况。总之,在新渡户看来,佛教禅宗和神道分别构成了“武士道”作为宗教道德的两个渊源。

关于儒教,新渡户指出,严格意义上的道德教义,则是孔子的教训;孔子的教训才是“武士道”最为丰富的渊源,依次则是孟子的言教。

关于严格意义上的道德教义,孔子的教训才是武士道最为丰富的渊源。君臣、父子、夫妇、长幼以及朋友间的五伦之道,在经书从中国传入以前,是我们民族本能所认同的,孔子的教训只不过是对其进行了确认而已。他关于政治道德教训的性质,很适合于平静仁爱且富有处世智慧,身为统治阶层的武士。孔子关于贵族保守式的言论,能够适应于作为政治家武士的要求。孔子之后,孟子也在武士道方面大大地发挥了权威。孟子强有力且又常常颇富平民性的言教,对于拥有同情心特质的人来说,充满着魅力。他的言教甚至被视为对于现存社会秩序是一种危险思想,是一种叛逆,其著作很久一段时间成为禁书,但是,尽管如此,这位贤者的言教却永远铭刻在武士的心目中了(同上,第36页)。

新渡户还指出,“最高洁的武士”中,不少人受到了王阳明“这位哲人”的强烈影响;从王阳明的著述中可以发现很多与《新约圣经》相类似的言教,而且,日本人的心性最适应于接受王阳明的教义。《武士道》用了大量篇幅讨论儒教的“义”、“勇、敢为坚忍之精神”、“仁、恻隐之心”、“礼”“诚”“名誉”“忠义”“克己”等等。

新渡户本人是一位受过洗礼的基督徒,他与同时代的其他日本知识精英基督教徒一样,自幼受到过佛教、神道和儒教思想教育的影响。传说,牧师身份的内村鉴三(1861-1930)曾叫人不要称他为牧师,希望称他为“基督教儒者”;在《代表性的日本人》一书中,宣称自己最尊敬的人物是佛教徒日莲(1222-1282)。同样是牧师身份的植村正久(1858-1925)曾撰《黑谷上人》,介绍佛教徒法然(1133-1212)。因此,新渡户这样强调佛教、神道以及儒教,并认为它们构成了“武士道”的渊源,如果结合当时日本基督教徒的情况来看,并不足为怪。至于新渡户自己的宗教信仰,他在《武士道》一书第一版序言中有所透露:

我信仰基督的教诲、《新约圣经》中所传的宗教以及心中所印记的律法。我还信仰上帝与所有民族以及国民之间——不论异邦人与犹太人,基督教徒与异教徒——所缔结的可称为《旧约》的契约(《同上,第13页)。

因此,尽管他认为由佛教、神道以及儒教所构成渊源的“武士道”对自己在道德教育上的影响,表现出对所谓“多神教”的关怀,但在宗教立场上,他仍然坚持所谓“一神教”的基督教信仰,这与自己的信仰并不相矛盾。

新渡户稻造的《武士道》一书于1899年在美国出版后,很快受到欧美人的欢迎,在短短4年间,先后被翻译成10余种文字,在欧洲发行,这是连新渡户本人也始料不及的事情。如他在1905年出版的第10版增订版序言中说:“六年前,这本小书初版发行以来,经历了出乎意料的历史,博得了超乎意想的莫大的好评。”

国外的反响,很快反馈到日本国内。该书在美国出版后,翌年日译本在日本开始发行,以后陆续出版了各种译本;在日本国内,同样地很快受到一些有识之士的关注。当然,在这些言论中,既有批评的,也有表示欢迎的。

“武士道”言说的繁衍:井上哲次郎的回应

在当时日本国内的各种回应中,首先值得引起我们关注的,是井上哲次郎的言说。这并不仅仅因为井上是当时知识精英中最早站出来予以回应的代表性人物之一,主要是因为在井上关于“武士道”的言说里,我们不难发现他的叙述路径基本上与新渡户相近,即视“武士道”为一种宗教道德。尽管井上并不完全赞同新渡户的观点,对《武士道》中某些说法甚至直言不讳地予以批评。

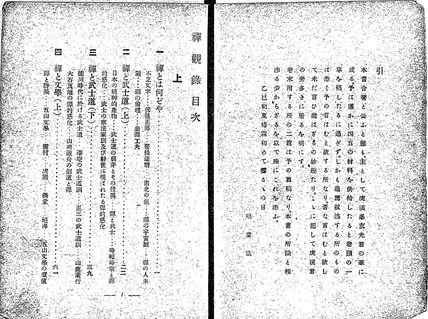

井上关于“武士道”的言说,集中反映在出版于明治34年的《武士道》(陆海军图书贩卖所兵事杂志社出版)一书以及出版于明治35年的《巽轩讲话集》(东京博文馆出版)中。

井上的《武士道》是一篇讲稿,由荒浪市平速记。据发行者介绍,“本书是为有志之将校,在陆军中央幼年学校,邀请哲学泰斗井上博士讲演,通过速记后,由博士校阅过的”(该书“例言”)。在这篇演讲稿中,井上提到了新渡户的《武士道》一书,对新渡户提出“武士道”没有经典的说法予以反驳。如他说:“最近,有位叫新渡户稻造的人用英文撰写了《武士道》一书,说‘武士道’没有经典,其实有经典,云云。”(该书第36页)因此,可以想见,这篇演讲稿与新渡户《武士道》的出版具有一定的关联性。

其实,通读全书,我们可以发现,井上关于“武士道”的论述,与新渡户《武士道》之间具有许多相同之处。比如井上强调神道、儒教和佛教对“武士道”的影响,关注“武士道”的宗教层面,这与新渡户相近。

所谓武士道,是神儒佛三教的融合、调和所产生的东西。在此所谓神儒佛三教中,日本固有的精神,当然是其骨髓,儒与佛依次提供了帮助,直到最终发展下来。它形成为一种精神上的训练,这在外国是几乎看不到的例子,是日本的一种特别的精神上的训练,很久以来,是由武士实践下来的。

井上认为,“武士道”是日本“固有的精神”,因此,它不像佛教和儒教那样,拥有自己的“祖师”。如他说:

武士道是否有祖师,是否有经典,这是一个疑问。因为,武士道是与日本民族的发达一起兴起的,所以没有谁是祖师。佛教是释迦兴起的,儒教是孔子兴起的,因此,他们是祖师,但是,最早开创武士道的所谓祖师,是没有的(该书第4页)。

不过,井上又同时指出,江户时代的山鹿素行可以称得上是“武士道”的“祖师”。

可以称为武士道祖师的人,是山鹿素行。(中略)山鹿素行是一位博学的人,对当时的所谓学问,他都无所不通,深入研究。他先学习神道,接着学习儒教、佛教。(中略)关于神道,留下了迄今成为学者参考的著述;关于儒教,他与在德川时代号称最硕学的仁斋、徂徕相抗,毫无逊色,留下了与仁斋、徂徕相比有过之而无不及的著述,但它们大都没有出版。(中略)关于佛教,他是独自进行研究的,有时也向名僧请教问答,即直接向隐元禅师请教佛教的教理。此隐元是黄檗宗的祖师,当时,隐元刚好从支那来到日本。(中略)总之,所谓神道、儒教、佛教,在当时的学问中至关重要,而三鹿素行都精通了。然而,即便是精通神儒佛三教,就已经是非常硕学的了,此人还在武艺上一直占有第一流的地位,当时作为兵法家,没有人能够与素行相匹敌,因此,不可怀疑他是一位非常难得的杰出人物(见该书第15页、第16页)。

在井上看来,山鹿素行精通神道、儒教和佛教,撰写了“众多可以让后人参考的著作”,是一位“博学”且武艺高强,无人“与之匹敌”的人物,因此,山鹿素行“可称得上是武士道的祖师”。也就是说,井上从日本的历史传统中“发现”了“可称得上是武士道祖师”的山鹿素行。换句话说,作为“武士道”“祖师”的条件,除了武艺过人外,还必须精通神道、儒教和佛教三教;山鹿素行之所以被井上哲次郎视为“祖师”,恰恰因为他具备了这个条件。

既然山鹿素行可以称为“武士道”的“祖师”,那么,山鹿素行的著作就非同一般了。在这次演讲中,井上进一步明确指出,山鹿素行所著的《武教小学》就是“武士道”的经典。如他说:“《武教小学》一书,今天已被人忘记了。在德川时代,《武教小学》在武士间非常受宠”,是“武人应当遵守的道德书籍”,是“兵法家的经典”,是“武士道的经典”。

当然,井上对山鹿素行的评价,并不仅仅基于上述原因,其它,比如山鹿素行强调在儒学上日本必须摆脱从属于中国的地位,扬言中国不配称“中国”、“中华”,日本才称得上“中国”等等这些可称之为所谓“去中国化”的言说,与井上本人作为民族主义者的立场,可谓不谋而合;对于这些因素,我们也不可忽视(见该书第36页)。

在《巽轩讲话集》中,井上指出,“武士道”发达于镰仓时代,当时,“大大地受到了禅与儒的影响”,并作为一种“道德教训,成为当时武士的道德”。在该书中,井上还对当时由福泽谕吉(1835-1901)提出的所谓“瘦我慢说”,予以反驳,认为福泽只知道西洋的“道德主义”,“抛弃日本传统的道德主义,不谈儒教,不言佛教,把这些都视为敌人”,才是“武士道”的衰微。并说,福泽“不曾研究儒教、佛教等等的历史,直接转移西洋的道德主义,与胜海舟(1823-1899)不经一战而移交江户城的事情,完全相同”。而且,还说:“如果海舟是在有形上背叛武士道,那么福泽翁是在精神上背离了武士道”(该书第36页)。

上述井上哲次郎关于“武士道”的讲稿分别于明治34年(1901)和35年(1902)相继被整理出版后不久,明治38年(1905)和明治40年(1907),佛教学者峰玄光、秋山悟庵先后出版了《禅观录》和《禅与武士道》,阐述禅与武士道的关联。峰玄光在《禅观录》中指出,“武士道”发展到镰仓时代开始关注“生死问题”,所谓“武士禅”的概念、“禅是武士的”说法,等等,这些都是以前所未见到,可以说始于峰玄光,是由峰玄光“发明”的。其次,关于人物方面,该书列举了道元、兰溪道隆、祖元以及泽庵、铃木正三、山冈铁舟等,他们的名字也是以前不见提及的,可以说是由峰玄光“发现”的。

与峰玄光相比,秋山悟庵的《禅与武士道》除了承袭新渡户稻造、井上哲次郎以来的言说,继续强调和“转述”所谓“神儒佛三教”与“武士道”关系的说法外,还从禅宗史中“发现”大量的事例,以强调“禅宗与武士道”的关系;禅宗(佛教)的“生死不二”观、“慈悲”观、“平等”观以及“禅机”和“禅语”等等,在秋山悟庵看来,这些都与“武士道”相应,而且日本历史上武士们的“参禅”事迹,也都成了“禅宗与武士道”的“传统”;禅宗语录中的一些“禅语”,也都具有了“武道性”。也就是说,在秋山悟庵的眼里,凡是能够与“武士道”相关联的,都可视为“禅与武士道”的“传统”。所谓“禅宗与武士道”的言说,发展到秋山悟庵,可以说业已趋向成熟。

总之,关于“武士道”的言说,在近代日本,经历过两次高潮,第一次是新渡户稻造用英文出版《武士道》一书的明治30年至明治40年前后,另一次是昭和10年至昭和20年之前。前者是日本先后经历了“甲午战争”(日本称“日清战争”)、日俄战争的时期,国内民族主义情绪极度高涨;后者是“二战”时期,日本对以中国为主的亚洲地区发生侵略战争,日本国内的民族主义情绪同样极度高涨。随着这两次国内民族主义情绪的高涨,日本关于“武士道”的言说被推向了高潮。

“武士道”在当前日本颇有“复活”的迹象,被视为经典性著作的新渡户稻造的《武士道》一书,以各种形式出版发行;各类注释、导读之类的书籍,也纷纷面世;另一方面,基于学术语境的研究著作,也开始登堂露面,其中有的作品还获奖,颇受瞩目。因此,“武士道”在当代日本并不是一个“过去式”,可以说是一个“现在进行式”。而且,它们大都预设一个历史前提,即“武士道”的历史性,视“武士道”为“日本文化传统”。然而我们通过以上的考察可以了解到,作为“日本文化传统”的“武士道”,其实是一种“想象”,并不完全符合历史“实际”,借用英国历史学家埃里克霍布斯鲍姆(Eric John Ernest Hobsbawm,1917-2012)的话,即是在明治时期“被发明的传统/invented tradition”,其间,有其历史背景和生成脉络。