宁成春 | 把书做成最好的样子:从金庸作品集到当代学术

一个出版社的出版物风格的形成,

绝不是哪个人创造的神话,

而是几代出版人及他们的编辑、作者和读者

与装帧设计师们不断磨合,相互感染,

达成的共识,是一种精神的体现。

*文章节选自《一个人的书籍设计史》(宁成春 编著 三联书店2023-6)

宁成春,字泽浦,1942 年生于山东德州,祖籍河北景县。1960年考入中央工艺美术学院装饰绘画系书籍美术专业,师从郑可、庞薰棐、刘力上、邱陵、袁运甫、余秉楠等先生。1965年毕业,分配到农村读物出版社,在胡愈之先生领导下从事《东方红》农村年历美术编辑工作。1969年调入人民出版社美术组。1984年受中国出版工作者协会委派赴日本讲谈社美术局研修一年。1986年再度赴日本,在横滨国立大学教育学院视觉传达研究室研修一年,师从真锅一男先生。期间曾在道吉刚先生、志贺纪子女士的工作室工作学习。1986年调入生活·读书·新知三联书店任美术编辑室主任。1991-1992年借调三联书店(香港)有限公司从事美术编辑、设计工作。1999年借调上海人民出版社,设计《中华人民共和国50年图集》。2002 年退休,成立1802工作室至2009年结束。

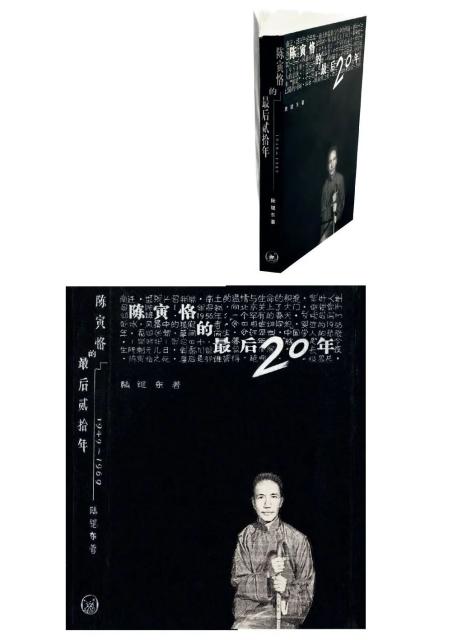

主要设计作品有:《西行漫记》《宜兴紫砂珍赏》《诗琳通公主诗文画集》《蓝袜子丛书》《陈寅恪的最后20年》《锦灰堆》《明式家具研究》《自珍集》《香港》《澳门 1999》等。

三联风格:把书做成最好的样子

(节选)

文 | 宁成春

1986年生活·读书·新知三联书店从人民出版社分离出来恢复独立建制。我从1987年回国到 2000年,担任三联书店美编室主任, 2002年退休。这十五年间,我非常努力地做事,很多作品出自那个阶段,的确是比较累的。工作忙时,我常常同时设计十几本书,分别了解它们、区分它们,把不同的感受用不同的方式方法、不同的创意表现出来,对比着拉开距离。最重要的是个性化,避免千篇一律,绝不可只是重复自己或别人的形式。

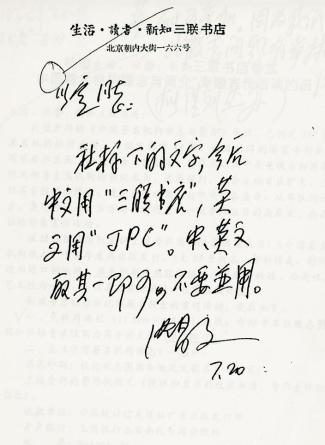

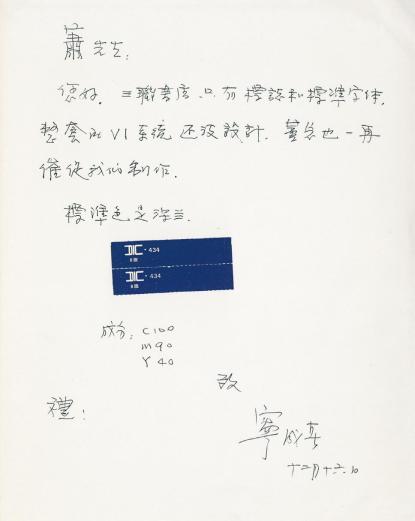

店徽社标设计稿

我也常去逛书店,尤其是中国图书进出口公司东大桥的外文书店。经常购买有关设计、建筑方面的画册。有空闲常常翻阅这些画册,不只是注意作品的独特形式,而且要分析优秀设计的创意手法,欣赏视觉语言的巧妙运用,丰富自己的“语言”“词汇”,培养对形式感的敏锐观察力。

运用恰当的形式准确表达内容的个性,是十分困难的。要么表现不充分、不够味、不生动;要么形式脱离内容,玩形式,走向纯艺术。纯艺术,甚至装置艺术的装帧设计有存在价值,在教学上它拓展设计创意的想象力,作为训练手段是不可缺少的;但是对于书籍而言,书稿有了准确表现自身个性的形式才能成为有生命力的书籍。形式服从内容、表现内容,但不可过分张扬而忽视内容。形式与内容应和谐、统一。

责任编辑从选题策划到组织编写的过程中,逐渐对书稿的形态有所设想,资深的编辑结合对市场销售的预测,对成书的设想更清晰,以什么面貌(形态)、形象与读者见面,心中会有一个朦胧的具有个性的设想。要把这些变为现实,必须寻找适合的设计师,资深成熟的编辑根据书稿的个性特点,寻找熟悉的装帧设计师,装帧设计师自然成为责任编辑的合作者、好朋友、知心人。经过多年的磨合、训练,资深的责任编辑对装帧设计都会有一定鉴赏力,他们会准确及时地把书稿精神传达给设计师,并给设计师视觉形象创意的发挥留有充分的余地。画册、图文书的出版更需要责任编辑与设计师密切合作,设计师最好在选题策划的开始就能介入,选题策划不只是文字内容,也包括成书的形态,立体完整的形象。从策划到成书是一个漫长的过程。

我一直庆幸能到三联,遇到范用先生,遇到三联的书。装帧设计归根到底要表达的是书的个性,而不是设计者的个性。从范用先生开始,三联书店出了很多知识分子的书,形成了很独特的文人文化。我理解知识分子的思想是比较复杂的,因此在设计中比较多地采用丰富的灰色调,在中间色调里面寻求对比和变化,用色彩来说话,表达情绪情感,这就形成了一种独特的人文味道。后来香港三联的陆智昌延续发展了这种风格,但他有来自英国的教育背景和知识结构,又融入了西方的特点,形成了自己的独特风格——很内敛、不张扬。

1993年以后,董秀玉从香港回到北京,接任三联书店总经理,带回了很多新的思想,图书出版相比之前有了很大变化,对装帧设计也提出了新的要求。她跟范老一样,对于书有自己的理解和喜好,对于要把出版社带到什么方向,有自己的看法。董总信任我,把美编室和重要的书交给我做,要求就是把最好的书做成最好的样子。从1990年代到 2002年,我们密切合作,从选题、排版到用纸、材料,进行了很多从无到有的尝试,尤其是图文书的概念,引领风气之先,接连出版了《世界美术二十讲》(插图珍藏本)、“乡土中国”、《中国重大考古发掘记》等代表性图书。1995年,我们还效仿日本出版社,把美编室从体制内独立出来,注册为新知设计事务所,成为社属三产企业,免费完成出版社设计工作,也对外营业。一年后,三联书店以“新知设计事务所”名义与民营企业合作创办“三联生活周刊”,于是我退出,回到书店继续担任美编室主任。公司就这么办了一年,算是一个经历吧,很有活力的一段时间。

接下来还有汪家明,他们都是我的直接领导,懂书、爱书、出版好书,对装帧设计高标准严要求,是他们成就了三联书店的书籍装帧风格。

仔细思考,凡卓有成效的出版社领导者,绝对不是在做官,而是有文化有理想的出版人。他们都有一个共同的特征,就是结交与产品形象有关的装帧设计家,因为这是职业的需要。就像导演必须寻找、结识、培养几位名演员一样。不能想象,对书籍设计一窍不通、鉴赏力平庸而有出版权力的人能把书籍出好。可以这么说,对书籍装帧艺术有鉴赏能力,几位高水准的装帧家做朋友,是做好出版人的重要条件之一。反过来讲,凡成功的装帧设计家,背后都一定有几位出版人做支撑。

综上所述,一个出版社的出版物风格的形成,绝不是哪个人创造的神话,而是几代出版人及他们的编辑、作者和读者与装帧设计师们不断磨合,相互感染,达成的共识,是一种精神的体现。它不以主观意志而消亡,可能在某个社暂时会被淡忘,但总会在另外的场合再现。因为这“风格是时代的产物”。

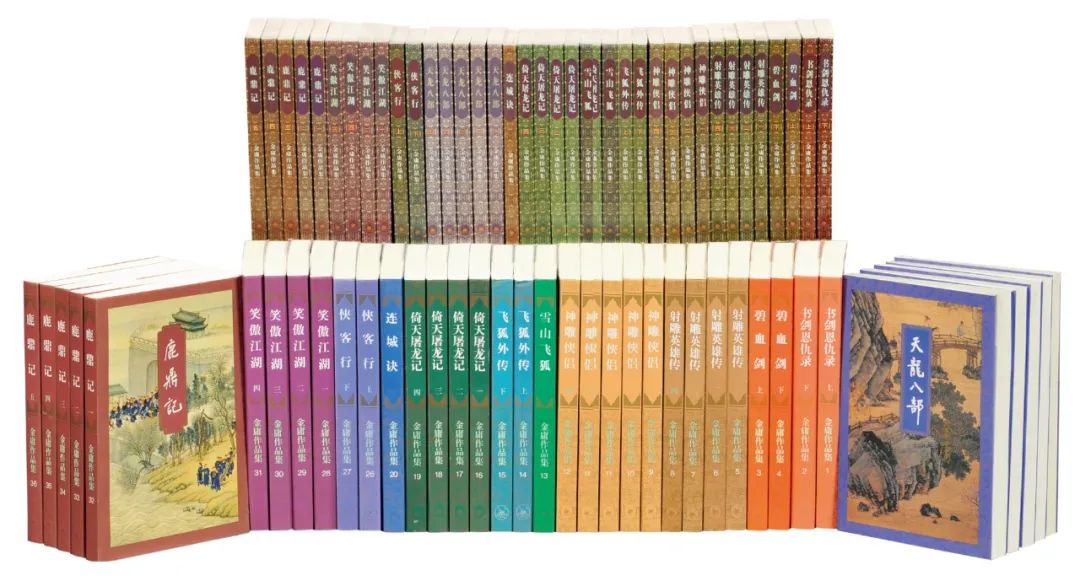

金庸作品集

(大32开 1994)

1993 年三联准备出版《金庸作品集》的时候,也在紧锣密鼓地筹办《三联生活周刊》。董总让我和潘振平、钱刚(《周刊》首任主编,董总特地从《中国青年报》请来)一起去德国考察杂志运营,但在去之前要把《金庸作品集》的封面制版稿做出来,时间不到一个月。

那时候几乎全民都在读武侠、看金庸,我儿子也是金庸迷。为了做封面,我看了一部《鹿鼎记》,确实好看,但时间太紧,容不得我把12 部36 册全部看完。我就让我儿子把每一部小说的故事梗概讲给我听,尤其要讲故事发生的朝代背景,因为我被金庸小说丰富的历史内涵所打动,准备用古代的山水画来做设计素材。

我尽量给每部小说找到一幅或多幅历史背景大致相符的山水画,选取局部一一分配给各卷的封面和封底,比如《天龙八部》选用了明朱端的《烟江晚眺图》,《书剑恩仇录》选用了清袁江的《蓬莱仙岛图》, 《碧血剑》选用了明仇英的《桃村草堂图》,《 鹿鼎记》则用了多幅清人绘画,如王翚等的《康熙南巡图卷》、 金廷标的《弘历行乐图》、郎世宁的《哨鹿图》,及清无名氏的《威孤获鹿图》。

金庸的小说是用武侠故事来讲述中国的历史文化及其背后的精神内涵,用山水画来表现在气质上是相得益彰的。山水画有山有水,天地人都包蕴其间,能引发读者丰富的联想,很适合表现似真似幻的武侠世界。金庸先生对这个设计很满意,估计也是因为契合了他的写作初衷吧。

在当时铺天盖地的各种盗版武侠小说中,这样的设计显得品味不俗,读者比较认可,后来出版的各种武侠小说,梁羽生的也好,古龙的也罢,基本都沿袭这个思路,以致后来大家都审美疲劳了。

三联版《金庸作品集》一直有很多盗版,前不久我听一个小朋友说,多抓鱼的鉴书师现在每天花时间最多的鉴定就是“三联版金庸”。想来虽然已经过去了二十多年,金庸作品也早已经转投他家,但“三联版金庸”依然深入人心,留存在大家的记忆中。

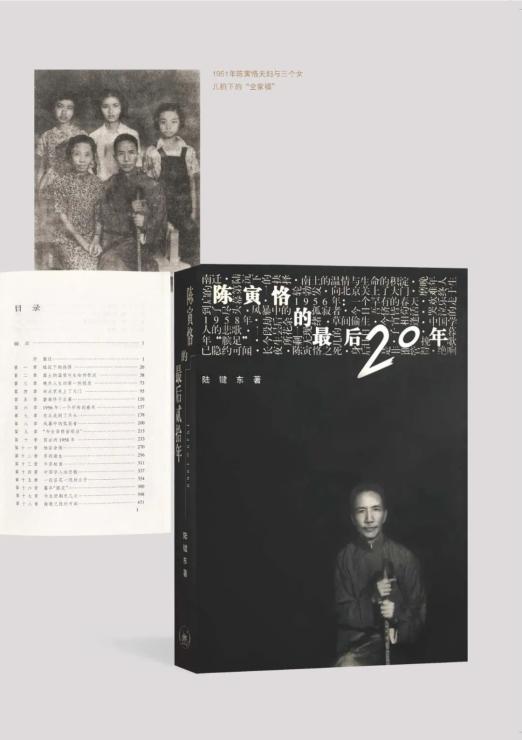

陈寅恪的最后20年

(大32开 1995)

三联20 世纪90 年代特别重要的出版物,掀起了知识界的“陈寅恪热”。看了这部书稿,我非常感动,作者陆键东采访多位当事人,“在超过千卷档案卷宗的翻阅累积上写成”,光写作就花费了四年多的时间。他在后来的一篇文章里说,这部书“交织着现实和个人精神的困惑与痛苦,以及久抑之下必蓄冲缺牢笼的气势”( 《历痕与记忆》)。

无论是内容本身,还是作者的行文,给我的阅读感受都是情感的浓烈和气氛的压抑。为了传达这种感受,我首先考虑的是封面用黑色。陈寅恪先生晚年失明,无论在事实层面还是隐喻层面,我想不出其他的颜色,这是一个基调问题。

其次,我用了现代设计的表现手段,把全书的目录压缩到一起,用白字排列成颠倒割裂、错落无序的组合,置顶于书衣,约占20% 的面积,它是传主人生最后20年的浓缩。我希望读者忽略这些文字的表面含意,把它看成一种有冲击力、有意味的形象。

右下方陈寅恪先生的照片是我从很多照片里一眼看中的,它特别能够代表陈先生晚年的精神气象,孤独而又坚定,仿佛在浓重的历史阴影里凝视着我们这些后人。

书名中的“最后20 年”,“20”我用了阿拉伯数字是有考虑的,一方面陈寅恪先生是中西贯通的一代学人,既爱吃面包牛奶,又爱穿长袍,是位非常典型的现代中国学者;另一方面,阿拉伯数字 “20”比起汉字“二十”在视觉上能使长方形色块有突破,给读者一种瞬间的速度感,醒目又有力。

这本书在我的设计生涯中有特殊的地位,不只是我以自己的理解传达了书籍的内容,让读者产生了思想和情感的共鸣,而且当年发生过一件事情,至今回想仍刻骨铭心,心有余悸。我可以把它当成一个故事分享给大家。

设计稿

1995 年4 月15 日的上午,时任三联编辑室主任的潘振平交给我一部书稿,说内容很好,让我先看看,并希望我亲自设计。书稿放在一个牛皮纸袋里,绿格稿纸手写,书名是《陈寅恪的最后20 年》。下午我就开始看稿,看得很投入,舍不得放下,想带回家晚上接着看。下班后我把作者手稿放在书包里,夹在自行车的后座上就骑车回家了。当时三联借居在永定门外沙子口法国大磨房面包公司的一幢四层楼的办公室上班。我从永外沿着南护城河一路向东,过了玉蜓桥拐到龙潭湖西边的一条胡同。胡同不很宽,但人多热闹,是一个旧货市场,两侧都是摆摊卖旧瓷器的。

我骑车很慢以躲避行人,过了市场就拐到大街上,回到我在夕照寺街的家。我把自行车停放在车库,扭头一看,书包没了!当时又惊又急,心想是不是在单位车棚里没把书包放好,掉在地上了?没进家门,立马掉头就回三联。

拼命地骑到三联车棚,一看什么也没有。失魂落魄。回来的路上慢慢地找,但是天快黑了,什么也没找到。哎呀,当时的心情不好形容,一宿没睡着觉,怎么也想不到会丢在哪里。

当晚就打电话告诉董总,董总当然也非常着急。据说前不久许医农大姐也丢过一部书稿,至今没找到。我听了以后更害怕,急得吃不下饭,睡不着觉,跑到永定门派出所、龙潭湖派出所报告。其后沿路寻找多次未果,那几天真是度日如年,悔恨愧疚!折磨了自己整整一周,头发一夜灰白。

潘振平比我更着急,没办法只好通知了作者。可想而知,作者听到这个消息该是多么痛苦。他没有留底稿,准备重写。我意识到我犯了多大的罪啊,重写一部二十万字的书稿,几乎是不可能的事!

两周过去了。一天上午,突然接到一个电话,说有一个书包在夕照寺街居委会,让我赶快去取。同事海洋立马开车带我到居委会去拿书包。原来是住夕照寺街——南护城河边上的一个胡同——的一位大妈早晨6 点多钟开门,在门口发现了这个没有书包带的黑书包,里面有我的工作证和名片,还有一个牛皮纸袋,她就交给了居委会。见到书包的那一刻我高兴坏了,当时的心情也是不好形容。书稿完好无损,只是15 号那天发的4000 元工资不见了。

回想起来,这可能是我路过旧货市场的时候,因为骑车速度慢,被人从后面偷走的。我非常感激这个小偷,他没有把书包扔在垃圾桶里,没有把书包扔到河里。如果能见面,我一定好好感谢他。

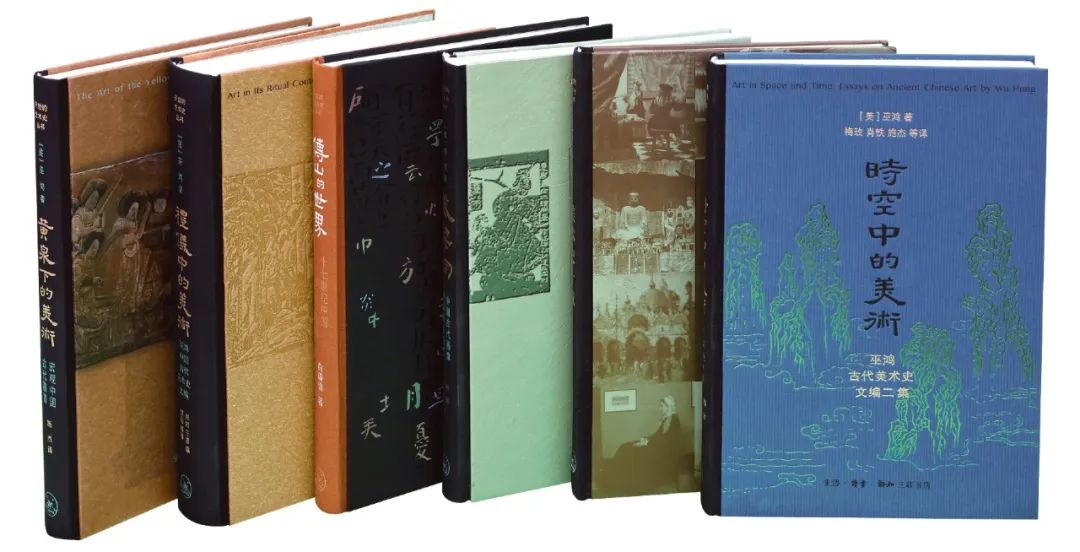

开放的艺术史丛书

(小16开 2005—)

2005年前后,三联书店开始推出“开放的艺术史丛书”,由尹吉男主编,作者大多是国际上的一流学者,收入的都是关于中国传统艺术的前沿研究成果。这样的作品在此前的出版物里还很少见到。

我一直觉得,中国艺术中有很多美好的、打动人心的东西,我们应该好好地从传统中吸收营养,深入地去理解、研究,然后再在这个基础上创新,这样做出来的东西自然而然就跟别人不一样。做书一定要往这个方向走,做出中国的味道、中国的感觉。

《傅山的世界》我是认真读过的,看完很感动。在明末清初那种家破人亡的心境下,书法家发明一种特殊的字体结构:解构、变形、尚奇、疏离。尤其《啬庐妙翰》这幅长卷,上面写满了非常奇怪的异体字,特别能反映傅山那个时代标新立异的风气,英文版《傅山的世界》也是用它做的封面。我做中文版的时候,把这些字的偏旁抽离出来,用不同颜色加以区分,造成一种异化的效果。很多人反馈说这个封面比较出彩,其实是因为它比较准确地传达了明代末年的社会风气和人们的精神气息。

平装版的遗憾是封面纸时间长了会掉色,就显得难看、不精神。后来有机会做精装,我早就想好了一定要用黑色。可是在黑色的纸上怎么印,才能保证色彩鲜艳、字迹清楚呢?我跟印厂的负责人反复沟通,在需要印颜色的地方先印白,再印四色,再过UV,主书名烫白,作者名烫金,等等,前前后后加起来要六七道工艺,元素非常多,但我认为这样是值得的,因为这并不是一味去追求华丽的外在形式,或者设计师凌驾于作者和作品之上的自我表达,而是让书衣与书本身的内容相称,让更多人感受到中国艺术中那种震撼人心的东西。董总说,就是要把最好的书出成最好的样子。

巫鸿的《礼仪中的美术》和《武梁祠》也是“开放的艺术史丛书”中比较重要的作品。前者在松厚的特种纸上压了热熔工艺,如石刻线描般呈现出飘逸的美感;后者选的是一种带有岩石质感的纸,在石祠画像上用了局部的磨砂UV,模仿汉代石刻的斑驳效果。“武梁祠”这几个字是我从书法字典中集的,有汉隶和碑刻的味道。

后来出精装本的时候,我又对巫鸿的五种作品进行整合,总体上呈现出一种美国、欧洲、日本装帧中都不大见得到的中国气质。我们应该有这个自信。

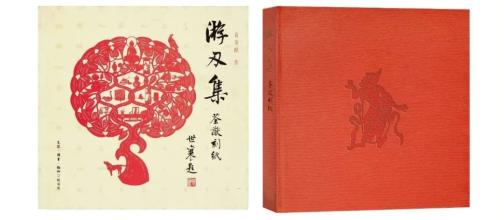

锦灰堆(大20开 1999)

游刃集(12开 2002)

王世襄先生是范用的老朋友,他们经常和京城的文化人一起聚会。范用一直希望出版一部王世襄文集,选那些可读性较强的文章,如谈鸽哨、秋虫、葫芦、竹刻之类,将其一生的学问和见识介绍给广大读者。范老退休后仍不断做“催生”工作,总算说动了王先生。他说,三联出,尤其是他所特别希望的。

做《锦灰堆》系列,是我与王老的第一次接触。原本王老已经请其他社的美编做好了设计,但拿到出版部准备印刷时,才发现开本不对,设计的16 开,实际印是20 开,没法印,只能把书交由我重新设计。那时候他的左眼刚刚失明,心中急切,真可谓以性命相托。他经常和夫人袁荃猷一起到三联美编室来,所有设计环节都和我一起商量,合作特别融洽。他比我大27 岁,过年过节还会特意上门给我送些好吃的。有时到我的1802 工作室看设计稿,之后就请我们到楼下吃饭。他觉得那家饭店做的鳝糊味道有点不对,就请大厨出来,指点他应该怎么做。大厨一听就知道他是行家,下回就按他的做法做了。

王老的收藏和研究看似偏门,但他的考据和文献征引认真、充分。启功先生说过,王老的作品,“一页页,一行行,一字字,无一不是中华民族文化的注脚”。整部书稿设计下来,给我印象最深的就是注释特别多。以前注释一般都是集中排在书后,从这本开始,我特意采用了当页的边注,方便读者一边看正文一边看注释,体会王老学问的妙处。而且注释用了阴码,比较醒目。整套书我是美术指导,版式设计崔建华,封面设计是罗洪。封面底图的书影请教了王老,是关于“锦灰堆”的出处。

王老最后二三十年特别高产,除了他本人深厚的学养功底,还得益于夫人袁荃猷的全力协助。袁先生是大家闺秀,从小喜爱音乐,抚弹古琴,自学美术,为王老的《明式家具研究》画家具结构线图,一般的画家都望尘莫及。

《游刃集》收集了袁先生的刻纸作品。她观察生活,发现任何美的事物,都用刻纸把感受记录下来。她已年逾八旬,在自序中说:“小小窗花,蕴藏着多少变易,多少年华。俱往已,引领来朝,天高气爽,雨顺风调,万紫千红,繁华烂漫。但盼眼仍明,手仍健,还能再作些喜滋滋、活泼泼的刻纸,使精神仍常在最美好的图像中升华。”

《游刃集》封面的刻纸作品《大树图》,是袁先生送给王老的生日礼物,将王老一生所爱的15 项玩好,像果实般藏于树冠。《锦灰堆》中用来补白的剪纸花样,也采自袁先生《游刃集》中的作品。袁先生把自己对中国传统文化的探究和对生活的美好感受都倾注其中,可是她刻纸的条件却非常简陋,有一次我去她家,看到她就垫在一个鞋盒子上刻,于是帮她买了一块美工专用的带格子的绿色胶垫,她拿到后特别开心。

向王老和袁先生致敬!

原标题:《宁成春 | 把书做成最好的样子:从金庸作品集到当代学术》