深读拉美︱拉美“福利赶超”的原因及教训

“福利赶超”被当作“拉美化”的众多标签之一,已经引起国内学者关注。很多学者认为这是导致拉美陷人“中等收人陷阱”的重要因素,并将其归咎于“民众主义”。中国也面临福利待遇刚性、受益群体固化、财政负担加重等问题,社保制度改革进人深水区,需要更加清醒和深刻地认清福利制度改革之路。本文将对拉美“福利赶超”进行数量验证和质量分析。

一、拉美的“福利赶超”:数量和质量的考察

对一国福利发展水平的评价,往往是从政府的社会支出水平出发。所谓政府的社会支出,也即公共社会支出(以下简称社会支出),包括政府在社会保障(社会保险和社会救助)、教育、医疗卫生和住房四大类的支出。按照福利制度建立的早晚、覆盖面的宽窄、待遇水平的高低、社会支出规模的大小,拉美国家可分为三组(见表1)。在30多个拉美国家中,阿根廷、巴西、智利、哥斯达黎加和乌拉圭始终处于社会支出水平最高的群组,算得上是拉美地区“老牌”的福利社会。

表1:拉美国家社会支出不同规模(2010至2014年)。资料来源:ECLAC, 2016. Social Panorama of Latin America 2015. p.155, Table N. 5

在以往的研究中,学者们将拉美的“福利赶超”定义为过度的就业保护和过高的社会支出,并分别采用公共社会支出占GDP的比重、社会支出占公共支出的比重、生产性投人占公共支出的比重和/或财政赤字等指标来测度并与东亚国家进行横向对比。这些研究得出的结论表明,自上世纪90年代起,拉美社会支出占GDP的比重不断上升,与亚洲平均水平的差距也越来越大,由此证实拉美存在着“福利赶超现象”。

实际上,将拉美社会支出与具有“富人俱乐部”之称的经济合作与发展组织(以下简称“OECD”)国家进行比较,会更有研究意义,原因在于:

一是老牌的福利国家基本上都是OECD成员国,也是拉美国家争相效仿的目标,自上世纪20年代起,智利、乌拉圭和阿根廷正是效仿这些国家开始建立福利制度的。二是拉美与大多数OECD成员国的渊源比世界其他地区都紧密。这表现为,在文化上,与其主要宗主国西班牙和葡萄牙具有同根性;在宗教上,天主教对拉美人的价值观念和意识形态有着类似的影响。三是拉美许多国家的公共社会支出占GDP的比重接近甚至超过老牌福利国家,但其社会不平等程度远高于后者,对比更加鲜明,可以帮助我们从质和量两方面认识拉美的“福利赶超”问题。

需要说明的是,本文把“福利赶超”界定为相同经济水平下社会支出水平更高或相同福利支出水平下经济收入更低的现象;这里以OECD国家平均水平为标杆进行对比,用“人均GDP”衡量经济水平,用“社会支出占GDP比重”衡量福利支出水平。

(一)对拉美“福利赶超”的数量佐证:与OECD国家比较

上世纪90年代初以来,在左翼政府执政、民主运动高涨以及开放度提高给产业部门带来巨大冲击、债务危机引发通货膨胀等诸多因素的轮番影响下,拉美社会开支加速增长,公共社会支出占公共总支出的比重由46.7%增至2013年的66.4%,公共社会支出占GDP比重超过10%的国家由5个增加到2013年的10个,平均值由12%增长到20%,与OECD国家的差距也由10个百分点缩小到不足5个百分点。

然而,如此决速的社会支出并没有来自经济增长的有力支撑,这期间拉美的人均GDP与OECD国家之间的差距仅由4.1倍缩小至3.9倍,变化甚微。从与经济发展水平的适应程度来看,绝大多数拉美国家都存在着“福利赶超”问题。图1展示了拉美国家社会支出和人均GDP与OECD国家整体的比较情况。由图中可见,绝大多数拉美国家落在OECD国家整体平均线的左侧,即相同人均GDP下这些国家的公共社会支出超出了OECD国家平均水平,其中巴西、古巴、哥斯达黎加、委内瑞拉、萨尔瓦多、哥伦比亚、尼加拉瓜和危地马拉均在OECD国家最高线的左侧,即相同人均GDP下这些国家的公共社会支出超出了OECD国家最高水平。

图1:拉美与OECD国家经济水平与福利支出水平的比较(2013年)。资料来源:OECD. Stat; ECLAC Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 2015.拉美社会支出数据来自ECLAC,2016. Social Panorama of Latin America 2015. p. 77,Table II. A1.20。注:①巴西和“古巴G”考察的是一般政府支出,洪都拉斯、墨西哥和尼加拉瓜考察的是预算公共部门支出,萨尔瓦多和“阿根廷N”考察的是非金融公共部门支出,其他均是中央政府支出。②由于数据可获性的限制,为确保横向可比性,所有样本的社会支出均不包含教育支出。实际上,如果将政府的教育支出计算在内,拉美国家教育支出占GDP的比重较OECD国家更高,以2013年为例,OECD国家没有一个成员国的教育支出超过拉美的平均水平(5%)。

这说明,拉美社会支出水平不仅“赶超”了东亚国家,同样也“赶超”了许多经济发达的OECD国家,再次佐证了拉美“福利赶超”的基本事实。

拉丁美洲和加勒比经济委员会(ECLAC,下称“拉美经委会”)的统计资料表明,上世纪90年代,古巴、乌拉圭、巴西、阿根廷的社会支出占GDP比重均达到两位数,其中,乌拉圭超过了OECD国家的平均水平。进入新世纪,智利、哥斯达黎加、哥伦比亚和萨尔瓦多也先后进入了两位数的行列。1990至2013年,OECD国家的社会支出占GDP的比重上升了4.2个百分点,而同期巴西、哥伦比亚、哥斯达黎加和委内瑞拉分别提高了6.7、6.9、4.8和5个百分点。

拉美国家的“福利赶超”一般被归因为社会支出增速过快而经济收入增长相对较慢。1990至2015年,OECD国家的人均GDP和人均社会支出年平均增长率分别是3.7%和2.5%,经济收入增速快于社会支出增速,福利支出增长平稳;而绝大多数拉美国家(除智利和哥斯达黎加)则相反,其人均社会支出增速明显高于人均GDP增速,福利支出脱离经济收入、呈现过快增长的长期态势(见表2)。

(二)对拉美“福利赶超”的质量评判:贫富分化的视角

社会政策的作用是校正经济发展带来的社会偏差,其中又以减贫和降低收入不平等为最重要目标,社会支出则是落实社会政策的经济手段。

传统福利国家通过“从摇篮到坟墓”的保障,使社会支出有力地缩小了收入不平等程度,显著降低了基尼系数。然而,看似同样的政策工具在拉美不仅没有带来类似的政策效果,甚至适得其反。拉美那些工业化起步较晚的国家却倾向于采取超越其发展阶段的、更加全面的社会政策,尽管如此,由于富人向穷人的收入转移规模很小,拉美国家社会支出的再分配具有“累退性”。有研究表明,拉美民粹主义盛行,导致针对穷人的社会支出的增加,但与此同时也抬高了富人的福利待遇。

对研究者来说,这是一种结构错位下由福利攀比引发的“福利赶超”,是“扭曲的分配结构”导致的,因为“从再分配功能来看,社会开支的构成状况比其数量规模具有更大的意义”,这也同样是本文研究的基本出发点。

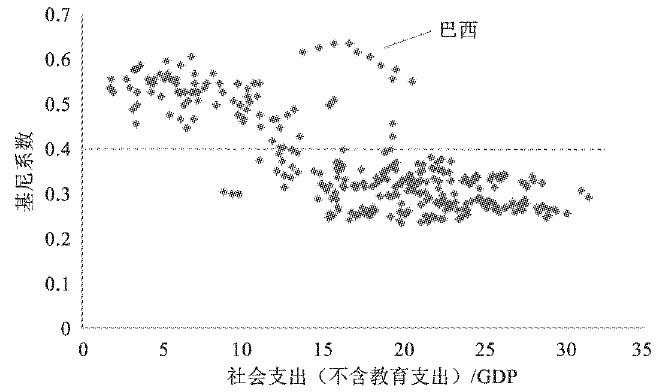

着重基尼系数和社会支出占GDP比重这两个指标,考察拉美和OECD两个地区在1990至2014年间共660组有效样本数据后,本研究发现(见图2),在征税和转移支付之后,以基尼系数0.4为界,OECD国家几乎全部落在该线之下,而拉美国家几乎都落在0.4线之上;大部分拉美国家的基尼系数超过0.5,其中巴西大多年份在0.6徘徊。在社会支出占GDP比重为10%至20%的区间,拉美国家的基尼系数普遍高于OECD国家,说明同等基尼系数情况下拉美社会支出占GDP的比重更高,或者同等社会支出占GDP比重情况下拉美的基尼系数更高。以巴西为例,巴西是拉美最大的经济体,尽管其社会支出占GDP的比重达到了OECD国家的平均水平,但人均GDP仅为OECD国家平均水平的三分之一。这说明,与OECD国家相比,拉美的社会支出在缩小贫富差距上的作用并不明显。

图2:社会支出与基尼系数。资料来源: CEPALSTAT;OECD.Stat;拉美社会支出数据来自ECLAC , 2016. Social Panorama of Latin America 2015.p.77,Table II.Al.2。其中,拉美国家的数据为1991至2013年,OECD国家数据为2004至2014年。

二、拉美社会支出的结构性矛盾:“破碎的福利社会”

拉美经委会的统计数据显示,2013年拉美在社会保障(包括社会保险和社会救助)、教育、医疗卫生和住房四类社会项目上的支出分别占当年GDP的9%、4.9%、4.2%和1.4%。这些福利资源到底是如何分配的?

打开社会支出的“黑箱”后我们会发现,拉美的福利制度实际上是一种“功能紊乱的社会保护”(dysfunctional social protection),尽管教育和医疗卫生支出覆盖面广、受益者多而具有一定的累进性(progressive),但社会保障支出因覆盖面窄、社会排斥严重而具有显著的累退性(regressive)。由于社会保障支出规模最大,连累整个社会支出的总体效果呈累退性。这种累退性表现在两个方面:一是福利制度覆盖面窄,近一半的就业者没有社会保护;二是分配结果不合理,富人占有了更多的社会支出。

(一) “破碎的福利社会”

历史地看,拉美的“福利赶超”生长于“破碎的福利社会”,并未惠及所有社会成员。

早在20世纪初,一些拉美国家就开始探索劳动和社会保护制度,扩大教育普及程度。例如,墨西哥颁布了《1917年宪法》,乌拉圭修订了劳工法,秘鲁启动了免费初等教育,等等。这些改革措施形成了拉美社会政策的雏形。

自20世纪30年代开始,拉美国家陆续走上进口替代工业化道路,一方面形成了“先增长、后分配”的社会理念,另一方面民族产业受到保护,制造业得到发展,工人阶级队伍不断壮大。在这种背景下,拉美各国相继建立起福利制度,福利社会也进入快速发展时期。例如,受英国经济学家、福利国家理论建构者之一贝弗里奇(William Beveridge,1879—1963)福利思想的影响,阿根廷、巴西、哥斯达黎加、智利、古巴和乌拉圭等国先后建立了工伤、残疾和疾病的保障制度,给予劳动者最基本的生存保障。

到了70年代,几乎所有拉美国家都建立了缴费型的社会保险制度。不过,由于缴费型的社会保险制度天然与雇主和工资等要素关联,仅仅能够覆盖正规就业群体,非正规就业者、农业劳动者及其家属统统被排除在外。进人20世纪90年代,新自由主义和贸易自由化思潮兴起,国家干预退潮,私有化改革高涨,但拉美畸形的社会政策结构并没有出现本质改变。

由于市场快速开放,国外商品大量涌入,拉美的制造业受到严重冲击。2008至2009年金融危机后,拉美制造业占GDP的比重更是下滑到危机之前的一半。制造业的下滑,遏制了工人队伍的扩大,经济中开始出现越来越多的非正规就业。这些就业者处于劳动力市场外围,基本游离于社会保护之外。另一方面,那些在大企业和公共部门工作、处于劳动力市场核心地位的正规就业者,在工会作用推动下,通过劳动法、解雇金制度和缴费型社会保险制度向政府“索得”了更多的福利分配。

从表3中可以看到,在大多数拉美国家,处于劳动力市场核心地位的大企业雇员、公共部门雇员和自雇就业的专业人士(PSE)参加养老保险和医疗保险的比例明显高于那些处于劳动力市场的外围(边缘)的小企业雇员和自雇就业的非专业人士(NPSE)。

表3:拉美国家养老保险和医疗保险参保率(%)。资料来源: Leonardo Gasparini and Fabio M.Bertranou,2005. “Social Protection and the Labour Market in Latin America:What Can Be Learned From Household Surveys?” The Journal of International Social Security Review, 58(2): 32—34. Table 5,Table 6

总而言之,20世纪初拉美蓬勃兴起的革命和社会运动并未触动土地占有不合理这个社会不公的最大根源,之后的社会运动也未动及这个根源。例如,1920年巴西75%的土地集中在10%的人手中,1970至2000年大部分拉美国家的土地占有基尼系数仍超过0.8。再加上,尽管拉美国家已经不同程度地建立了现代福利制度,但因其劳动力市场分割和社会分层化问题突出,最终只是形成了“破碎的福利社会”。结果是,拉美社会政策及其发展始终是一种结构畸形的状态,即突出表现为福利体制碎片化和福利制度累退性。

(二)“破碎的福利社会”导致拉美社会支出的结构性矛盾

“破碎的福利社会”造成了拉美福利制度“保富不保贫、济贫更济富”,而这才是拉美“福利赶超”的根本诱因。

首先,社保覆盖向高收入者倾斜。

劳动力市场的“核心-外围”分割与社会保护的就业正规化要求严重不相容,资源占有的单极化格局无以撼动,使拉美的社会福利制度只实现了“半覆盖”。在拉美,非正规就业(包括小型企业雇主和雇员、家庭帮工,以及在工业、农业、养殖业、建筑业、商业和服务业的大量非熟练工人等)占城镇就业的46%(2014年),这些人几乎没有正规的社会保护。

在2013年就业人口中,拉美各国医疗保险覆盖率为67%,城乡分别为71%和53%;养老保险覆盖率不到52%,城乡分别为59%和22%。不同收入就业群体的覆盖率差别非常大。拉美经委会2016年的数据显示,如果将收入按十级等分,各收入组(由低到高)的医疗保险参保率依次为65%、68%、69%、70%、71%、72%、74%、77%、80%和86 %,养老保险参保率依次为15%、33%、43%、49%、54%、58%、60%、67%、71%、77%。大部分低收入就业者退休后没有养老金。

其次,社保支出向高收入者倾斜。

这从社会支出的结构可见一斑:在社会保险项目上,富人拿走了政府支出的大部分,例如,收入最高的五分之一人口(Q5)拿走养老金补贴的61%,而收入最低的五分之一人口(Q1)只得到3%。

其他社会保险项目也有类似规律:在智利,最富五分之一人口从政府拿到的人均失业补贴、残疾年金、孤儿年金和遗属年金分别是最穷五分之一人口的5.8倍、2.9倍、3.9倍和4.7倍;在巴西,这些富人得到的人均公共假期补贴和公共养老金补贴分别是最穷五分之一人口的3.9倍和8.1倍;在墨西哥,最富的五分之一人口与最穷的五分之一人口间工作损失补偿(indemnification)的差距达到了11.6倍。

令人费解的是,本应瞄准弱势群体的社会救助制度对富人的覆盖率也不低。在智利、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁、危地马拉、多米尼加等国,最富五分之一人口的社会救助覆盖率达到10%~20%,危地马拉为32%,多米尼加更是高达96%;在巴西,最富五分之一人口人均得到的社会救助补贴是最穷五分之一人口的4倍多。显然,社会救助这个“济贫”项目同时也在“济富”,原本人群针对性很强的项目变成利益均沽,本意为“削峰填谷”的转移支付变成穷人补贴“水涨”带来富人待遇“船高”,一切开支最终都成了政府的负担。

第三,财政补贴向高收入者倾斜。

拉美的劳动力市场呈现显著的“核心-外围”分割状态,正规部门和强势部门的社会保险参保率高,保障水平也高。

例如,巴西私人部门的养老金不足最低工资的2倍,而公共部门的退休人员可以得到相当于平均工资5倍的养老金,议员与普通百姓的养老金相差15倍,高待遇造成的巨额赤字全部由政府承担。这种现象在拉美地区非常普遍,政府成了养老保险制度的最大出资人。例如,阿根廷的养老金总支出中财政补贴占57%,巴西为40%,智利为56%,哥伦比亚为77% ,墨西哥为84%,秘鲁为89%。这些财政资金不成比例地流向了劳动力市场的核心就业者,而非正规就业者、市场边缘就业群体,以及那些没有参加社会保险的人所得甚少。

当然,拉美国家的执政者不是不关注这个问题,只是无力改变,为了稳定最弱势的那部分社会群体,他们只能在已有福利框架上添加项目。上世纪90年代后期,拉美一些国家开始实施针对底层民众的“有条件现金转移支付”(Conditional Cash Transfer, CCT)制度。目前,各国的CCT共覆盖1.3亿人口,占拉美和加勒比地区总人口的21%。

不过,福利社会的底层民众分得的蛋糕十分有限。拉美经委会2016的数据显示,各国CCT全部支出占GDP的比例非常低,最低只有0.01%,最高不过1.13%,平均为0.39%。人均现金转移支付最低0.51美元,最高也只有41.19美元。与之相对的是,处于社会分层上游的那部分人分得的蛋糕要高出数十倍甚至数百倍,政府支出的天平严重倾斜。

三、拉美“福利赶超”的教训与警示

拉美是世界上较早建立福利制度的地区,政府的社会支出已与传统福利国家比肩,但拉美的贫困率之高、收入差距之大却也居世界前列,这暴露出社会福利单极化、福利制度累退性的弊病。本研究对拉美“福利赶超”进行了数量验证和质量分析,发现拉美社会支出的结构性矛盾造成了福利制度的“逆罗宾汉现象”( Reverse Robin Hoodism ) ,即福利由穷人向富人的再分配,而“福利赶超”进一步拉大了收人差距。

在全球经济放缓和人口老龄化的大背景下,各国都面临福利瘦身的压力。可以想象,如果拉美国家不能化解社会支出的结构性矛盾,既得利益者还会继续借助民主运动推动“福利赶超”,社会福利将持续被“内部人控制”,社会流动将进一步受阻,社会排斥将进一步加剧。这样的教训无疑是惨痛的。

在“福利赶超”上,欧洲有希腊的教训,美洲有拉美的警示。正面临福利改革的发展中国家应看清社会支出的结构错位问题,尽早予以校正,将社会支出的天平向边际福利更高的弱势群体倾斜,从而使福利制度改革走上公平、健康可持续的发展道路。

(一)认清拉美“福利赶超”的根源

首先是福利刚性与利益绑架。

福利具有刚性,在政府治理能力弱、民粹主义势力强的许多拉美国家更是如此。除非政府有强硬手段,否则很难对过高的福利实行根本性削减。2017年4月末,巴西政府试图推出紧缩措施,拟削弱劳工法、延长退休年龄并降低养老金,结果引发了巴西20年来的首次全国性罢工。类似事件在欧洲尤其是近年来的法国也屡见不鲜。

罢工阻止了政府对福利制度的改革,更有甚者,政府经常对罢工组织方提高待遇的要求做出让步。大规模抗议活动与工会组织的罢工对社会政策的影响不同,前者在一定程度上促成政府在教育和医疗卫生等人力资本方面的投入增加,而后者的直接后果则是推高政府社会保障的支出。结果是,罢工提高了福利待遇,但增加的社会支出却到不了穷人手中。即使政府想要为穷人做些什么,也不得不同时抬高给既得利益者的转移支付,那些本应在民主运动中得到更多权益的穷人却得不到社会支出的好处。

其次,“破碎的福利社会”。

拉美的福利文化与欧洲十分相近,强调公平和政府责任,有调查显示,六成以上的拉美人和欧洲人都认为收入不平等是源自社会不公,三成认为是懒惰。相比而言,被调查的美国人中则有六成认为是懒惰造就了收入不平等,三成认为是社会不公。在对政府的要求上,三分之二以上的拉美人和欧洲人都认为政府在解决贫困方面做得不够,而美国的这一比例是42%。福利制度往往受福利文化影响,因此,拉美福利制度“盯住”的是其在欧洲的宗主国而非近邻美国,但是,在实施环境上,拉美与欧洲相差甚远。

一般来说,福利制度的覆盖是从组织化程度高、掌握充分政治话语权的社会群体开始并逐步扩大。例如,欧洲福利国家最早的社会福利是从铁路、邮局、军队以及政府部门开始。类似地,拉美的福利制度最先覆盖军人、公务员、法官等,之后随着社会政策的需要逐渐扩展到大企业雇员。拉美那些较早开放或开放度高的国家产业集中度高,个别行业和大企业集中了大量就业,这些行业和企业的工会化组织程度高,集体谈判能力强,成为福利制度的主要受益者。

不过,在进口替代工业化时期,拉美国家并没能摆脱对外资和外国技术的严重依赖,加之赶超心态促使资本密集型产业过快发展,挤压了制造业,致使正规就业规模难以继续扩大,最终形成了“核心-外围”的劳动力市场分割,很多国家超过一半甚至三分之二的就业者处于劳动力市场边缘,游离于福利体制之外。由于大多数就业者零星分散在劳动力市场上,很难形成全国性的、大规模集体谈判的工会体系。这也是为什么拉美国家与欧洲国家的福利制度几乎同时起步,也几乎都是在政党更替和工人运动推动下得到发展,但最终却在福利平等性上分道扬镳的原因:拉美的福利制度覆盖面更小,制度更加碎片化。

第三,社会支出的“黑箱”。

福利制度的建立一般有两个动因,一是缓解社会不同群体的反抗以巩固政治权力,二是提高核心社会群体的忠诚度。

拉美现行福利制度主要体现核心就业者的利益诉求,这些群体是军队、公务员、法官以及工会组织程度高、政治参与强的大企业或重要行业的雇员。如前所述,拉美的“福利赶超”并没有带来普享的利益,增加的社会支出经过结构错位的“黑箱”向核心就业者倾斜,形成了顽固的既得利益群体,他们反对削减待遇,热衷追赶欧洲国家福利水平,而占总就业一半以上的非正规就业者被排斥在这个体系之外,他们要求平等权益的运动不仅没能从既得者那里切分到利益,反倒合力助推了福利升级,推高了社会支出。

(二)拉美“福利赶超”给改革者的启示

一般而言,社会政策有三大目标,即促进人力资本积累,提供充足保障以抵御风险,通过再分配增进社会公平。其约束条件是社会支出压力和政府负担的可持续性,其中最突出的矛盾是福利的充足性和财务的可持续性。

在发展中国家,福利的充足性体现在两个方面,一是待遇水平足以保障基本生活和劳动力再生产,二是弱势群体不应被排斥。不难理解,在“破碎的福利社会”中,促进社会公平的福利政策的应然取向为,挤压既得利益者福利的上升空间,将更多的转移支付留给弱势群体,让每增加一元的社会支出带来更高的社会福利。

在众多拉美国家中,最值得关注的是哥斯达黎加。国际竞争让该国的许多外贸企业处于风雨飘摇之中,因企业压缩雇员规模导致出现大批低收人者和自雇就业者。为不使这些人因失业而断保,哥斯达黎加由政府代替雇主为低收入者和自雇就业者缴纳社会保险费,此举对非正规就业者自愿参保有很强的激励,例如,2006年自雇就业者中有45%参加了养老保险。正是这样的政策,使哥斯达黎加在拉美成为工作贫困率(收入在贫困线之下的就业者比例)最低的国家,不到0.5%且从未超过1%,而与其社会支出水平(社会支出占GDP比重)相当的乌拉圭和巴西,同时期的工作贫困率分别是3%和2%,巴西曾一度达到8%以上。

在福利制度发展和社会支出目标上,发展中国家应从其劳动力市场分割的现实出发,不应一味地效仿传统的福利国家。如果拉美国家希望借鉴其他福利国家的经验,那么,也应当聚焦于那些与其劳动力市场条件接近的国家,比如荷兰。

荷兰的非正规就业比例在欧洲国家是最高的,以2013年为例,欧盟28国非全日制就业率平均为20%,荷兰高达49.9%。同年,拉美非正规就业比率也达到44%,最低为智利,29.2%;最高为哥伦比亚,57.7%。从这一点看,荷兰的劳动力市场结构与拉美很相似。荷兰在上世纪80至90年代就走上了“灵活就业正规化”的改革道路,主要改革措施是放低社会保障制度的进入门槛,将兼职就业与全职就业享有平等保障权益的条文写人民法典,使得超过就业人口一半的非全职就业者享有同等的劳动保障,平等地分享政府的社会支出。正因为如此,尽管荷兰的非正规就业比例在欧洲最高,但低收入者、家庭抚养负担较重的就业者以及灵活就业者陷入贫困的风险在欧洲却最低。

从拉美“福利赶超”教训中我们可以得到的启示是:由于非正规就业比例较高、劳动力市场分割和社会保障制度“破碎”,最弱势的群体无法有效地获得社会支出,所以应当合理控制福利待遇上涨空间,以免刚性福利和利益绑架将社会支出水平推得过于高。与此同时,应加大救助型“输血式”的福利制度建设,将纯粹的、低水平的消极救助改为有条件的、中等水平的积极求助。也就是说,将领取更高待遇与人力资本投资和劳动力再生产联系起来,除了基础生活保障以外,要有足够的转移支付帮助其实现劳动力再生产。在此基础上,对社会保险制度进行结构优化,降低现行参保和领取待遇的资格门槛,将更多非正规就业者“放进来”,使他们有机会平等分享社会支出的利益。

(本文原刊于《经济社会体制比较》2018年第4期,原题:“拉美‘福利赶超’与社会支出的结构性矛盾”。略去注释和参考文献,正文略加编辑并由作者审定。经授权刊用。)