亚当·斯密300年|真实的亚当·斯密与制造的亚当·斯密

在《亚当·斯密的美国:一位苏格兰哲学家如何成为美国资本主义的偶像》一书的尾声,作者刘荣耀写到,“我们现在身处斯密复兴的年代,这一复兴肇始于1976年”。她还提到,现代学者“极大地拓展了斯密曾经跋涉过的知识领域”:美学、语言和诗学理论、科学哲学、帝国与殖民主义、妇女的地位、宗教等等;诸如“真实的亚当·斯密”“另一位亚当·斯密”“亚当·斯密的真实论述”“真正的亚当·斯密”等字眼成为一批斯密研究著作的标题,甚至还有一部以“拯救亚当·斯密”为题的小说。(Glory M. Liu, Adam Smith’s America: How A Scottish Philosopher Became An Icon of American Capitalism, Princeton University Press, 2022, pp.289-291.)1976年是斯密《国富论》发表两百周年。从这一年开始,斯密的著作和通信集陆续出版,为当代斯密研究提供了较好的文本基础。在现代研究中,斯密显然不再仅仅被当作一位经济学家,而是一位有着庞大体系的哲人;他的智力探索不仅深入道德哲学和政治经济学,还触及他那个时代学术讨论的各个方面。当代学者查尔斯·格瑞斯沃德笔下的斯密沿着柏拉图以来的西方哲学传统进行思考,他提醒现代人有必要重新评估斯密道德哲学和政治思想的洞见;而拉斯·罗伯茨和莱恩·帕特里克·汉利则将斯密视为人类美好生活的引导者。近三年来,对斯密的学术热情似乎也在国内掀起,有关斯密研究的中译本不下5种。如“真实的亚当·斯密”这些标题的含义所示,中国学者同样致力于追求这个目标。

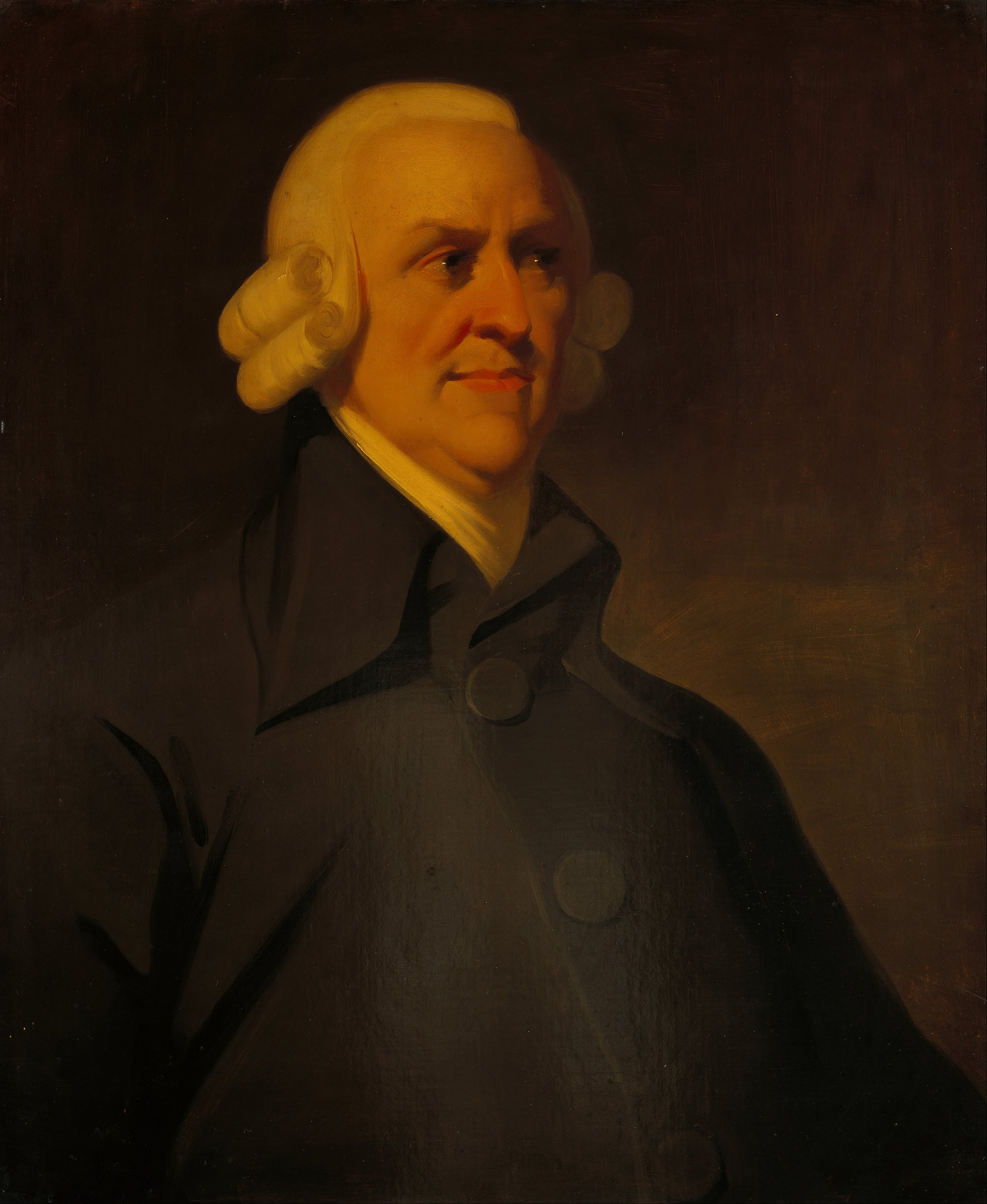

亚当·斯密

真实的亚当·斯密

爱丁堡北部小镇柯卡尔迪的主街中部,有一条隐蔽的巷子通往不远处的海滨。走进巷子,地面上刻印着“亚当·斯密小巷(Adam Smith Close)”,缓步行走便看到斯密一生的时间线:受洗、上学、教课、结识大卫·休谟、《道德情感论》发表、游历法国、《国富论》出版、生命终结。巷子尽头右边的石砌屋墙上贴着四个不大的单词:“亚当·斯密遗产中心(Adam Smith Heritage Centre)”,横贯而过的马路濒临法夫郡的海岸线。这座从前不大的皇家市镇,步行三十分钟,还能路过以“亚当·斯密”命名的剧院,以及斯密曾经受洗的小教堂。小镇处处都有斯密的印记:这里曾有斯密鲜活的身影,他在这里出生,受洗,上学,开赴格拉斯哥和牛津求学,回到爱丁堡和格拉斯哥教书,从法国返回后退隐在这里,散步,思考,写作。随后他成为海关专员,居住在爱丁堡。1790年,斯密在那里逝世,其位于坎农门教堂的墓碑上写着:“这里埋葬着亚当·斯密,《道德情感论》和《国富论》的作者,他生于1723年6月5日,卒于1790年7月17日。”除此之外,墓碑上再无多言。

亚当·斯密小巷(Adam Smith Close)(图 张正萍)

亚当·斯密遗产中心(Adam Smith Heritage Centre)(图 张正萍)

柯卡尔迪汽车站的路标(图 张正萍)

斯密的一生波澜不惊,他不爱写信,所写信件又很简短,和他的好友休谟相比,读者很难捕捉他在信件中的情绪。在那个充斥着小册子和小品文的年代,斯密只写长篇大论,哪怕是写给《爱丁堡评论》的评论以及青年时期的《天文学史》,他的论文也是很长的,而且是反复打磨过的。他也没有自传,只是反复修改自己生前出版的两部著作,并不为后人多留些只言片语,临终前看着约瑟夫·布莱克等毁掉手稿,他才能安心。在那个时代,诸如埃德蒙·柯尔之类的出版商们四处搜寻知名文人的通信和鸡毛蒜皮的生平轶事,只求博取公众的眼球。据说,柯尔们的手法让当时的传主对死亡产生了新的恐惧。休谟之死已经给了斯密一个教训。他只不过描述了休谟临终前的状况,结果招来的辱骂比他对“大不列颠贸易制度的猛烈攻击还要多十倍”。因此,后人或许可以理解为何斯密一定要他的遗嘱执行人当面毁掉手稿。

斯密乐意为读者呈现他的观点、主张和思想的作品,除了已经出版的《道德情感论》和《国富论》,以及为《爱丁堡评论》撰写的书评和第二版《道德情感论》中增补的一篇论语言的文章,还有他的遗嘱中愿意公开发表的那些文字:关于天文学史、物理学与形而上学的历史、关于所谓模仿艺术中模仿本质的讨论等断片。这大概是斯密一生愿意让读者了解其思想的所有文字。除此之外,能让后人了解斯密真实生平的文献,还可以加上杜格尔德·斯图尔特1793年递交爱丁堡皇家学会的《亚当·斯密的生平和著作》了。此文基于作者与斯密有限的个人私交、斯密仍然活着的学生和朋友的证词,还有后来被斯图尔特后人毁掉的一些文献。此文是一份颂词,有着这种文类特有的局限性,但因作者与传主的生平交往,这份传记凭其可靠性成为后来不同传记的底本。如果说后来发掘的材料与斯密有着直接的关联,那是1894年詹姆斯·博纳整理出版的《亚当·斯密图书馆编目》,1896年埃德温·坎南发现的学生记录的1764年格拉斯哥大学的法学讲义,1937年,W.R.斯各特收录在其《作为学生和教授的亚当·斯密》中的《国富论》“早期手稿”,1950年代发现的修辞学和文学讲义和另一份法学讲义,以及1967年日本学者水田洋根据东京、柯卡尔迪等地藏书增订的《亚当·斯密图书馆编目》。借助这些资料以及斯密不断修订的文本,现代读者或许能触摸到那个真实的亚当·斯密。

斯密一生谨慎地选择他在公众面前的措辞,极力掩饰他的情感和意见。1790年斯密去世,整个英国文人圈出人意料地平静,没有“休谟之死”引发的喧嚣。在英格兰、甚至在苏格兰,《纪事年鉴》、《苏格兰杂志》关于斯密之死的讣告只有短短几行文字。1790年8月4日,《泰晤士报》的讣告撰写者贬损地写到,“亚当·斯密博士对大卫·休谟斯多葛式的死亡发表了矫揉浮华的颂词,我们自然非常好奇他是以何种方式结束自己的生命的”。不久后,《泰晤士报》一篇传记式的讣告说斯密“很早就成了伏尔泰的信徒”,欧洲正在流行的“维里伯爵、塔克主教和大卫·休谟的政治经济学体系——斯密博士的体系与它们没有本质的区别”。转载《泰晤士报》这篇讣告的《绅士杂志》还补充道,《国富论》已被法国国民会议引用,并“促成了目前盛行的自由精神”。联系一下法国革命时期英国国内的各种反应,这些评论恐怕并非对斯密的颂扬。几十年之后,沃尔特·白芝浩写道:“没有一个真正的英国人在灵魂深处为一位政治经济学家的去世感到难过。”此言道尽“斯密之死”时的英国情形。那位曾经的牛津学生、爱丁堡的讲师、格拉斯哥的教授、大学管理者、贵族的家庭教师、各个俱乐部的成员、海关专员、立法者的顾问,就这样离开了这个世界。

制造“亚当·斯密”

与1790年英国对“斯密之死”的冷淡回应相比,欧洲大陆对斯密的学说似乎更有热情。孔多塞翻译的《国富论》节略版一共220页,很快就发表在1790-1791年的《公众人物的藏书》(Bibliothèque de l’homme Public/ The Public Man’s Library)上。孔多塞夫人则致力于重新翻译《道德情感论》。在德国,1790年前,《国富论》已经有两个译本:一本是诗人席勒的堂亲约翰·弗里德里希·席勒(Johann Friedrich Schiller, 1737-1814)的译文,另一本是当时著名的哲学家克里斯蒂安·加尔夫(Christian Garve, 1742-98)的译文。而在1790年代初期,哥廷根的大学教授已经在课堂上讲授《国富论》了。(Norbert Waszek, Adam Smith in Germany, 1776-1832, in Hiroshi Mizuta and Chuhei Suigiyama (eds.), Adam Smith: International Perspectives, The MacMillan Press, 1993, p.167.)在美国,尽管杰斐逊、麦迪逊和汉密尔顿们都阅读过斯密的著作,但他们在建国之初激烈探讨重农主义和工业主义对美国的适用性,谨慎地看待斯密的学说。直到十九世纪二三十年代,《国富论》虽然曾作为美国几所大学的政治经济学教材,但很快,亨利·C.凯里等政治经济学家们开始编写自己的教材,批判地接受斯密、李嘉图、马尔萨斯等来自英国的学说。(Glory M. Liu, Adam Smith’s America: How A Scottish Philosopher Became An Icon of American Capitalism, pp.84-5.)自十九世纪至二十世纪上半叶,在接受斯密的过程中,斯密学说的拥趸和批评者不同程度上地“制造”了与其大名密切相关的经典命题,诸如“自由放任”“亚当·斯密问题”“看不见的手”等。

在英国本土,斯密的后继者们塑造的与其关联的学说,最著名的当属“自由贸易”或“不干预主义”。1790年代,欧洲粮食歉收时期,埃德蒙·伯克就曾说,即便在饥荒年代,“地方官也可以啥事不做”,“对穷人的慈善”是基督徒的义务。拿破仑战争结束后,《谷物法》引发的工业资产阶级与土地贵族的矛盾,促使理查德·科布登等“反谷物法同盟”的领导人物将“自由贸易”作为他们最明确的口号。十九世纪中期,英国废除《谷物法》和《航海条例》,自由贸易成为英国经济政策的标志。在这个过程中,人们将斯密与宣扬个人利益和自由竞争的“曼彻斯特学派”关联起来。伯克晚年那篇思考粮食歉收的文章甚至被H.J.拉斯金(H. J. Laski)误认为是斯密的手笔(埃里克·罗尔:《经济思想史》,包玉香译,商务印书馆,2021年,第226页)。斯密成了“去道德的”政治经济学的代表。二十世纪的学者E.P.汤普森直接将斯密学说等同于维多利亚时代的自由放任学说,他激烈地抨击《国富论》关于谷物自由贸易的那几页纸为十九世纪政治家的不干预政策背书,谴责斯密的观点“通过赞赏无所作为的政治经济学的正确性来为当局辩护以抚慰他们良心上的不安”(E.P.汤普森:《共有的习惯:18世纪英国的平民文化》,沈汉、王加丰译,上海人民出版社,2019年,第354页)。

不仅英国人如此看待斯密的学说,其他地区的学者也是如此。法国的让-巴斯蒂特·萨伊认为自己让斯密学说现代化了,进一步强调“自由放任”学说。在德国历史学派制造出“亚当·斯密问题”之前,斯密的学说在德意志地区遭到的批评可能比支持多得多。斯密学说1790年代在德意志大学短暂地传播之后,批评便接踵而至。1800年,费希特在其《锁闭的商业国》中设想了一个全能国家,各部门的生产、贸易均出自国家的安排。他反对斯密的世界主义和自由贸易,认为“那些要求贸易自由的体系,那些想在整个已知世界采买商品和保持市场的奢望,都是将过去适合于我们祖先的思维方式搬用到我们时代的结果” (《费希特文集》第4卷,梁志学编译,2021年,第66-67页)。费希特认为,国家不仅要锁闭贸易,还要锁闭领土,以免邻国之间相互猜忌;如此,一个锁闭的国家“很快会产生一种高度的国民尊严感和一种非常确定的国民性格”,“一俟这个体系成为普遍的,永久和平在各个民族之间确立起来,地球上就没有一个国家会有丝毫兴趣向另一个国家隐藏自己的各种科学发现”(《费希特文集》,第4卷,第118、121页)。亚当·缪勒虽然“完全以斯密理论的精神批评费希特”,“批评其偏狭的地区性态度”,但他身处浪漫主义运动的漩涡之中,对中世纪社会和地主阶级的作用理想化,并对国家有机体充满期待,因此,“他对中世纪的偏爱与他对全能国家的渴望并不冲突”。(埃里克·罗尔:《经济思想史》,第234页)于是,即便亚当·缪勒接受斯密的理论,他也没有将斯密学说直接照搬到德意志。随着浪漫主义运动的逐渐消沉,自由贸易学说很快在民族主义的浪潮下遭到激烈的批判。

费希特“锁闭的商业国”思想显然影响了弗里德里希·李斯特。在1841年出版的《政治经济学的国民体系》一书中,李斯特批评斯密“致力于揭示基于全世界范围内的商业绝对自由的世界主义思想”时“很少关注真正的政治经济学”,并认为“永久和平的思想”是斯密理论论证的基础。他还批评萨伊学说,认为其努力仅仅是将“斯密提出的材料形成一个体系”而已,尤其批评其“全球共同体”、“全人类经济学”等概念,认为他们完全没有注意到正在发生的实际状况:“目前,人类仍然被分割成许多独立的国家,每个国家由共同的力量、利益统一在了一起,与其他在天赋自由权利的行使上彼此对立的社会团体截然不同。”(弗里德里希·李斯特:《政治经济学的国民体系》,邱伟立译,华夏出版社,2013年,第91-2页)李斯特基本上将斯密作为“流行学派理论体系”的主要代表,不仅从整体上批判斯密的理论假设——“一个世界联盟和永久和平状态的存在”,而且从财富及其原因、劳动分工、个人利益和国家利益等命题上进行了彻底反驳。他指出流行学派存在三大问题:世界主义、唯物主义、单一主义和个人主义。所有的批评都以“国家”为基准,在各个民族国家仍然是独立的、彼此对立的情况下,李斯特主张保护制度,并为斯密曾经抨击的重商主义辩护。

《国富论》,全称《国民财富的性质和原因的研究》

李斯特对斯密的批判是德国历史学派提出“亚当·斯密问题”的前奏。1848年,布鲁诺·希尔德布兰德(Bruno Hildebrand,1812–78)在其《现在与将来的国民经济学》不仅强调斯密《国富论》的“唯物主义”,“人类的原子性质”,而且“批评自利和利己主义是斯密经济体系的核心特征”。随后,卡尔·柯尼斯再次抨击“自利”这一经典概念,并指出斯密《道德情感论》与《国富论》两部作品之间的思想转变,将这一转变归因于斯密的法国之行。(Leonidas Montes, Adam Smith in Context: A Critical Reassessment of Some Central Components of His Thought, Palgrave MacMillan, 2004, p.28.)这种指控,被《道德情感论》的现代编辑D.D.拉斐尔和A.L.麦克菲称为“理论突变”,接受这种“理论突变”的作者们认为斯密受法国“唯物主义”者的影响,从利他主义转变利己主义了(Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, Oxford University Press, 1976, ‘Introduction’,p.20)。继续割裂斯密两部著作的是波兰贵族维托尔德·冯·斯卡尔钦斯基(Witold von Skarzynski, 1850-1910)。1878年,他发表了《作为道德哲学家和国民经济学的创始人亚当·斯密》,认为斯密是一位没有原创性的作家,《道德情感论》受休谟的影响,《国富论》则受惠于斯密的法国之行以及重农学派。讽刺的是,虽然英国历史学家H.T.巴克尔在其《英国文明史》中主张斯密的这两部著作是相互补充的,却将同情和自私分别作为这两部著作的单独主题,这就导致他无法告诉读者如何将这两部著作结合起来。而斯卡尔钦斯基则进一步割裂两部著作的主题,由此铸就了“亚当·斯密问题”这一命题。这一命题也成了后来斯密学者的巨大困扰。

自“亚当·斯密问题”被制造出来后,一些作家根据斯密公开发表的著作以及杜格尔德·斯图尔特的传记,论证斯密两部著作的一致性。1926年,雅各布·瓦伊纳(Jocob Viner,1890-1970)那篇著名的论文《亚当·斯密与自由放任》拒绝“同情”与“自利”的悖论,但他承认《道德情感论》与《国富论》的不可调和性,并将这种不可调和性归因于“自然的仁爱秩序学说(doctrine of a beneficent order in nature)”。瓦伊纳在这篇纪念《国富论》发表一百五十周年的论文中重申斯密不是一位教条的自由放任鼓吹者,并再次强调政府有其自身的职责,并不是完全放任不管。(Jacob Viner, Adam Smith and Laissez Faire, in Adam Smith,1776-1926:Lectures on Commemorate The Sesquicentennial of the Publication of Wealth of Nations, The University of Chicago Press, 1928, pp.120, 153.)三年后,美国爆发了历史上最严重的经济崩溃之一,大量工人失业,银行倒闭,很多人一生的储蓄化为乌有,自由市场似乎失灵了,自由放任要终结了。政府有没有责任保证就业或矫正失调的市场活动?凯恩斯呼吁政府干预的理论对自由市场的鼓吹者构成了挑战。“市场的鼓吹者必须重新考虑对市场过程的设想,重新想象他们时代的政治和社会的可能性。”自1929-1933年美国“大萧条”以来,以瓦伊纳、弗兰克·奈特、弗里德里希·哈耶克、乔治·斯蒂格勒、米尔顿·弗里德曼为代表的所谓“芝加哥学派”重新想象并塑造了斯密的思想。他们将斯密想象成20世纪价格机制的原创作家,认为“自由市场在特定的条件下能够自我调节、自我稳定”,“自利”和“看不见的手”不仅成为“自由市场本身的同义词,还是一种思考社会的方式,这种社会是由个别经济行为者自然的、自主的、自我生成的行动组织起来的”(Glory M. Liu, Adam Smith’s America: How A Scottish Philosopher Became An Icon of American Capitalism, pp.191-2.)。由此,“经济人(home economicus)”就成为“芝加哥的斯密”分析人类行为的前提假设。

瓦伊纳在其论文中揭示了“看不见的手”与18世纪苏格兰人乐观的有神论(theism)密切关联。这一术语在20世纪中期获得了更多新的延伸。1940年代,哈耶克等人发起的“朝圣山学社”在传播古典自由主义的原理时,重新阐发了“自发秩序”、“无意图的结果”这些概念。冷战时期,美国社会科学家继续打造斯密的理论。斯蒂格勒在他那篇《斯密在国家之船上的旅行》(Smith’s Travel on the Ship of State,1971)中把斯密所说的人性中的“审慎(prudence)”解释为“自利主导着大多数人”。在他看来,斯密最重要的成就是确立自利作为经济活动基本力量的关键地位,而且,《国富论》与《道德情感论》之间、斯密的经济学与道德哲学之间“没有任何相似性”。这种解释让斯密思想那些模糊的、紧张的、复杂的特性消失殆尽,让斯密在“亚当·斯密问题”面前再次受挫。弗里德曼则强调“看不见的手”在市场活动的作用,尤其是1970年代西方爆发失业和通货膨胀等危机以来,凯恩斯主义关于政府干预作用的论断遭到更多质疑。弗里德曼将“看不见的手”转化为市场德性与政府干预危害的政治论证。(Glory M. Liu, Adam Smith’s America: How A Scottish Philosopher Became An Icon of American Capitalism, pp.230, 243.)这些简化的解释将斯密的道德哲学与其经济学剥离,只剩下狭隘的“自利”与“看不见的手”。即使在今天,这种解释也仍然有着相当大的影响。

“芝加哥学派”将斯密打造成自由市场经济学的新标签,这一做法并不是没遇到挑战。1976年,罗纳德·科斯在芝加哥大学法学院举办的“1776年:社会思想的革命”系列讲座中指出,“通常,人们错误地认为,亚当·斯密将人视为一个抽象的‘经济人’,他只单纯追求自身利益。但是斯密不可能认为将人看作一个理性的效用最大化者的观点是合理的。他认为,人实际上受自爱主宰,但并不非不顾及别人;人能够推理,但未必以这种方式达到正确目的;人仅仅是透过自我欺骗的面纱来感知自己活动的结果。”(罗纳德·H.科斯:《论经济学和经济学家》,罗君丽、茹玉骢译,格致出版社,2014年,第111页)科斯的这篇讲稿不仅回应了所谓“亚当·斯密问题”,也回应了斯蒂格勒等“芝加哥学派”对斯密的狭隘解释。自《道德情感论》和《国富论》诞生以来,斯密本人在世的时候也曾回应不同意见;此后,他的解释者、评论者们在不同的历史时期塑造了不同的学说和形象。这些解释与争论,很难说不是斯密的一份遗产。

柯卡尔迪博物馆里陈列的日译本(图 张正萍)

亚当·斯密的遗产

“我们不是从屠夫、酿酒师和面包师的恩惠中盼望着自己的饭食,而是从他们对自己利益的考虑中获得。我们不是让自己诉诸于他们的仁慈,而是诉诸他们的自爱之心;我们绝不向他们提及自己的需要,而是谈对他们的好处。”《国富论》这段经典语录被“斯密主义者”反复引用,以说明“自利”在人类活动中的主导地位。1987年,阿马蒂亚·森在《伦理学与经济学》中分析了斯蒂格勒等“众多亚当·斯密的崇拜者”的误读,认为斯密的经济分析被这些崇拜者广泛曲解了。阿马蒂亚·森指出,在这段话中,“亚当·斯密强调了互惠贸易的普遍性,但这并不表明,他就由此认为,对于一个美好的社会来说,仅有自爱或广义解释的精明(prudence)就足够了”,他强调,“亚当·斯密著作中关于经济和社会的其他部分,包括他对悲惨现实的关注、他所强调的同情心、伦理考虑在人类行为中的作用,尤其是行为规范的使用,却被人们忽略了”,“经济学的贫困化主要是由于经济学与伦理学的分离而造成的”(阿马蒂亚·森:《伦理学与经济学》,王宇、王文玉译,商务印书馆,2006年,第28、32页)。

亚当·斯密画像

从斯密著作中延伸出来的其他经典之语也开始被消解。比如,爱玛·罗斯柴尔德认为,“斯密并没有特别推崇看不见的手”,“看不见的手的比喻最好理解为一个温和的讽刺笑话” (爱玛·罗斯柴尔德:《经济情操论:亚当·斯密、孔多塞与启蒙运动》,赵劲松、别曼译,社会科学文献出版社,2013年,第128页)。这种反驳试图消解现代经济理论对经济自由体系的乐观态度。又比如,一些具有民族主义优先倾向的人认为斯密建立的这门科学不爱国,一如李斯特对斯密“世界主义经济”的批评那样。对此,唐纳德·温奇讨论了斯密对重商主义体系与“民族间仇视”根源的分析。他还区分了斯密思想中的理论设计与实践性结论,并认为《道德情感论》的作者可能不会对仅仅以功利主义计算为基础的、后来以理性经济人假设而著称的政治经济学感兴趣(Donald Winch, Riches and Poverty: An Intellectual History of Political Economy in Britain, 1750-1834, Cambridge University Press, 1996, pp.102-3)。

阅读斯密的方式是多样的。莱恩·帕特里克·汉利将斯密视为生活哲学的引导者。他认为,斯密的“自利”是人性的一部分,“它关注的是一种特别具体的利益”,这些具体的利益包括“保全自我身体的完好健康”,为人们提供“生活之必需”,它“远不像今人讨论自利与资本主义的关系时所认为的那样宽泛”。(莱恩·帕特里克·汉利:《亚当·斯密论美好生活》,徐一彤译,社会科学文献出版社,2022年,第11-16页)除了关心自己,“人的天性中显然还存在一种秉性,使他关心别人的机遇,视他人之幸福为自己之必需,尽管除了目睹别人之幸福所感到的愉悦之外他一无所获”。《道德情感论》开篇第一句道出了斯密对人性的评判。这种秉性,并不是“修饰过的自爱”,而是一种不涉私利的同情。越来越多的斯密学者愿意承认,“自利”和“同情”是斯密人性科学中不可分割的部分。即便我们身处的社会中,“人随时需要多数人的合作和协助,而一个人穷其一生也难以获得几个人的友谊”,社会协助仍然可以诉诸于自利得以实现,同情和道德情感在市场体系中也仍然在发挥着作用。如本文开篇所言,现代斯密研究的领域大大拓展了,在审美、诗学、科学哲学等领域中,读者或许能更全面地追踪斯密思想的踪迹,向那个真实的亚当·斯密走得更近一些。