琼斯先生,鲍勃·迪伦的现场看困了吗

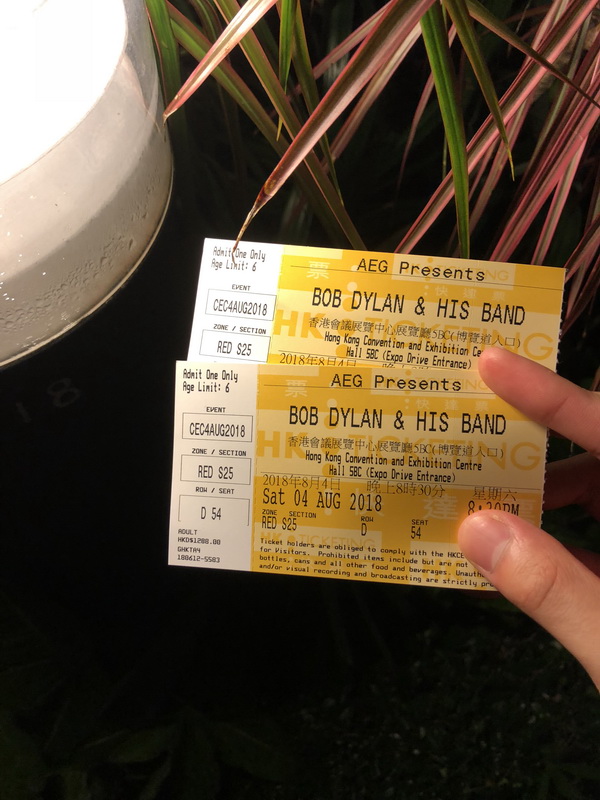

想不到鲍勃·迪伦(Bob Dylan)的一颗头还是红褐色毛茸茸。8月4日在香港会议展览中心的Never Ending Tour,曲终谢幕时他大叉双腿站在舞台,脸上没什么表情。严禁影像的规定被激动的群情破坏,威严的保安们再也阻止不了条条高举的拍照手臂。

散场的人流里,一位香港女士对友人说:“我前后左右的年轻人全部都讲普通话。”开场前一个小时,周边区的两位大陆男生眼尖发现马世芳也来了,欣喜地拉住他合影。很多朋友也为这一场特地来港。

只是,抱着“鲍勃·迪伦必须听一场”的心愿来的人,听后感不会和2011年他首度来华时的普遍反响相差太多。沉默、老旧,听不出熟悉的旋律和歌词,不知所谓,昏昏欲睡。有人听2011年的上海现场,只认出《Forever Young》。只好把准备好的感情倾泻到这一首,如愿听到热泪盈眶。

红色天鹅绒弧形幕布上挂着两排灯,打出连环拱门或光线透过雕花窗的形状。舞台一侧垒着凸肚的老式电视机、女性石膏半身像、煤气灯、百宝箱等道具。台上错落立着发暖黄光的煤气灯,鲍勃·迪伦和乐队成员穿钉亮片的浅色西装登场。

小部分时候他站在一架小型黑色钢琴前弹旋律,重重砸出音符颗粒,偶尔牵动嘴角做出笑的表情。其余时候都坐在钢琴前,此时毛茸茸的脑袋也消失了,只有一条黑色裤缝作为钢琴的一部分继续存在。一曲终,他起身抓松后脑勺的头发,看一眼身后(的谱架?),坐回钢琴继续下一首。

鲍勃·迪伦翘起兰花指吹口琴(次数不多,也就不像早年需要把口琴挂在脖子上),台下就响起欢呼。他唱《Duquesne Whistle》的时候,远处响起一声口哨声。安可时,一位穿花衬衫的西方人冲到台前单膝跪地,一手按在胸口,伸出一根手指示意保安再给他一秒时间。安可结束乐队退场,他激动地转身呼吁大家一起喊口号求加演,嘴里嚷“让我们用爱感动他”。无人响应他,人群熙熙攘攘已开始往出口涌动。

这些是仅有的台上与台下互动,鲍勃·迪伦又岂是会“被爱感动”的。

演出中,英文很好和我对面坐的光头保安能听懂的歌词一定比我多。听到会意处,他还会笑一笑回头朝舞台张望。坐在我右边的浅金色短发姑娘掏出饮料小票,就着昏暗灯光把蝇头小字写满整张纸。还不过瘾,又用圆珠笔画满自己和男友的手背。后一排被盛装出席的老人们包了,Uncle Patrick和Auntie Nancy们开场前大力握手大声寒暄。左边的左边坐着一位钟爱迪伦的音乐人,整场埋头用背包盖着手机,拼命猜并记下每首歌名。

歌不好猜,都知道鲍勃·迪伦喜欢改词。他还喜欢抽掉大部分旋律,用吟诗的法子唱歌。但就像遭到篡改的故事情节,命运的主旋律不会变。听到骨架,情节自行想象,谁说荒芜街(Desolation Row)上幽灵般走动的人中没有你我?

Never Ending Tour走了三十年,迪伦和变化着的乐队走遍五大洲,演了近3000场。

1988年6月7日,巡演开始。之前一周,鲍勃·迪伦发行了他的第25张录音室专辑《Down in the Groove》。这是一张乏善可陈的专辑,由翻唱作品和无甚亮点的新歌组成。这一年他人在低谷,年轻人眼中鲍勃·迪伦已是明日黄花,是旧的声音属于旧的时代。大众则普遍认为他的才华已尽,事业毫无疑问地在走下坡路。

那时他的现场是什么样的呢?1987年10月,他出演的电影《烈火雄心》(Hearts of Fire)在英国首映,不仅票房惨败上映两周左右即下档,和电影相关的演唱会亦反响不佳。第一场演唱会结束后,鲍勃·迪伦在英国的宣传者Harvey Goldsmith对他的表现非常不满,回酒店后把他训了一顿,提醒他英国歌迷对他的一贯的忠心和喜爱。迪伦平静地接受了批评。

Never Ending Tour就在这样处境中开场。起初多在露天场所,不设座位,先到就能站得离他更近。

《Down in the Groove》里有几首和声出色的歌,但Never Ending Tour没有带和声歌手。他自弹一把吉他,双吉他设置。无和声更自由,方便他随时弹出一句奇怪的乐句,带领乐队走一条事先完全没有规划过的路。

看过Never Ending Tour最初形态的人对此印象很深。他们记得乐手错愕于鲍勃·迪伦弹出的起始乐句而微微张大的嘴巴,记得每首歌都像一次冒险,经常不得善终。若迪伦对歌的走向不满意,不满意乐手,或不满意自己,就会突兀地结束掉这首歌。舞台灯光师总是跟不上他的脚步,有时候歌未结束灯光已暗,黑暗里乐声尤未停。有时正相反,是他走得太快,掉进预设的黑暗里。

此时的鲍勃·迪伦已经写出足够多的好歌,完全确立了自己的风格,既不用像早年一样模仿和学艺,也不用塑造形象。幽默也好,尖刻冷漠、神秘的变色龙也罢,都不需要。

他只需要不重复自己,所以一遍遍,一段段,一句句地改编自己的这些歌。得过诺贝尔文学奖的鲍勃·迪伦一直是公认的诗人,却是长久被低估的现场表演者。

他既是魔术师,也是跑码头的浪人。哪里都听过他唱歌,哪里都留不住他。他夜夜变换自己的歌,成功就一路推进,失败则当场打碎在观众面前,毫不吝惜。

我以为他不会选择时代,但他还是选择了布鲁斯时代,穿老派的衣服、搭老派的舞台、用老派的乐手,不管身处哪个舞台哪个时代,都仿佛不与外界产生关系。

因此在前不久的日本Fuji Rock音乐节上,鲍勃·迪伦变成一个奇怪的现象。上台劈头就唱《Things Have Changed》,台下聚集的年轻人渐有退场。他们既听不懂他在唱什么,也无法建立和他之间的关系,只觉得闷。

的确,鲍勃·迪伦的现场对抱着“此生一见”而来的观众不友好。早几十年,他本人对这样的观众也很可能是不友好的。再听一遍,压轴一曲《Ballad of a Thin Man》,难道不是他对庸人琼斯先生们的嘲讽?

“Because something is happening here/But you don’t know what it is/Do you, Mister Jones?”

他表达过巨量庞杂的内容,他被当作活的文化符号。历史在他身上刻的印记,不及他刻在历史上的深刻。以致观演后一位友人感叹:“台上那个人究竟是Bob Dylan本人吗?他总是唱‘I’m not there’,总是在别处。诺贝尔颁奖都可以不去,一场小小的演唱会当然也可以溜之大吉。”

鲍勃·迪伦离开自己,穿过地狱又总是进错城,摆摆手说“This ain’t me, babe”,然后赤身裸体一无所惧地冲进森林,竭尽所能,结果自负,不需要向导。

琼斯先生们,你们看了一场冒险,却有没有明白发生了什么?你们现在不是孤身一人,亦不会有人指责你们想象力的缺乏,尽情拍照吧。

附:鲍勃·迪伦香港站演出曲目单

Things Have Changed

It Ain’t Me, Babe

Highway 61 Revisited

Simple Twist Of Fate

Duquesne Whistle

When I Paint My Masterpiece

Honest With Me

Tryin’ To Get To Heaven

Make You Feel My Love

Pay In Blood

Tangled Up In Blue

Early Roman Kings

Desolation Row

Love Sick

Don’t Think Twice, It’s All Right

Thunder On The Mountain

Soon After Midnight

Long And Wasted Years

安可曲:

Blowin’ In The Wind

Ballad Of A Thin Man