在“600号画廊”墙上留下联系方式

海报设计 祝碧晨

“精神困扰对于你而言是什么?”

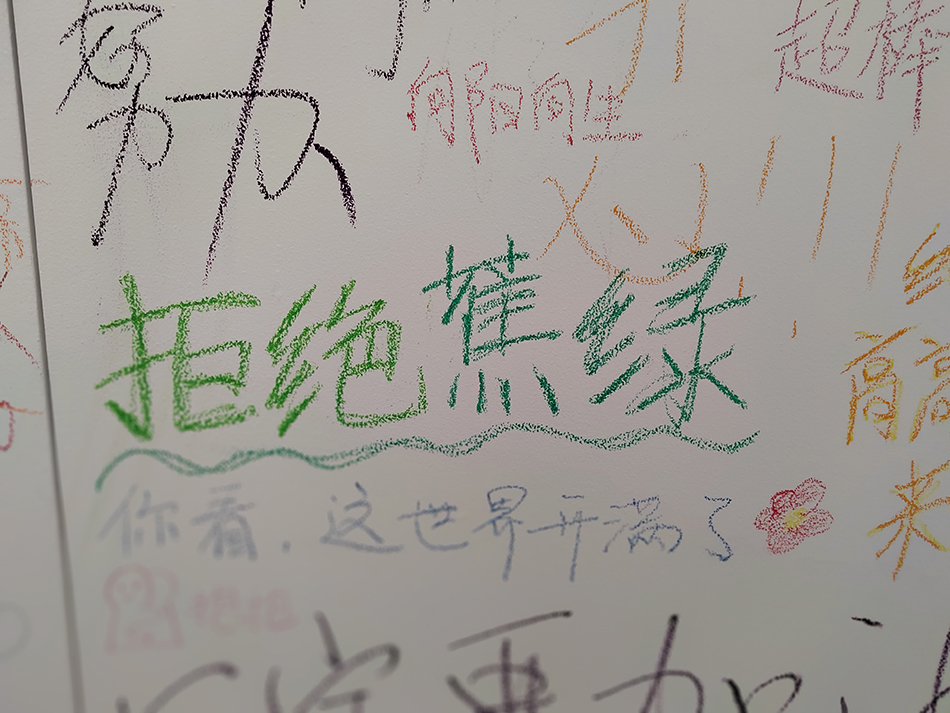

“拒绝蕉绿””我的人生会好吗?”……

这里是宛平南路600号,上海市精神卫生中心。医院6号楼内,藏着一个特殊的画廊。

2021年8月起,“600号画廊”开始展出“病人艺术家”的绘画或摄影作品。墙上一幅幅被称为“原生艺术”的作品,展现着精神疾病患者的丰富精神世界。

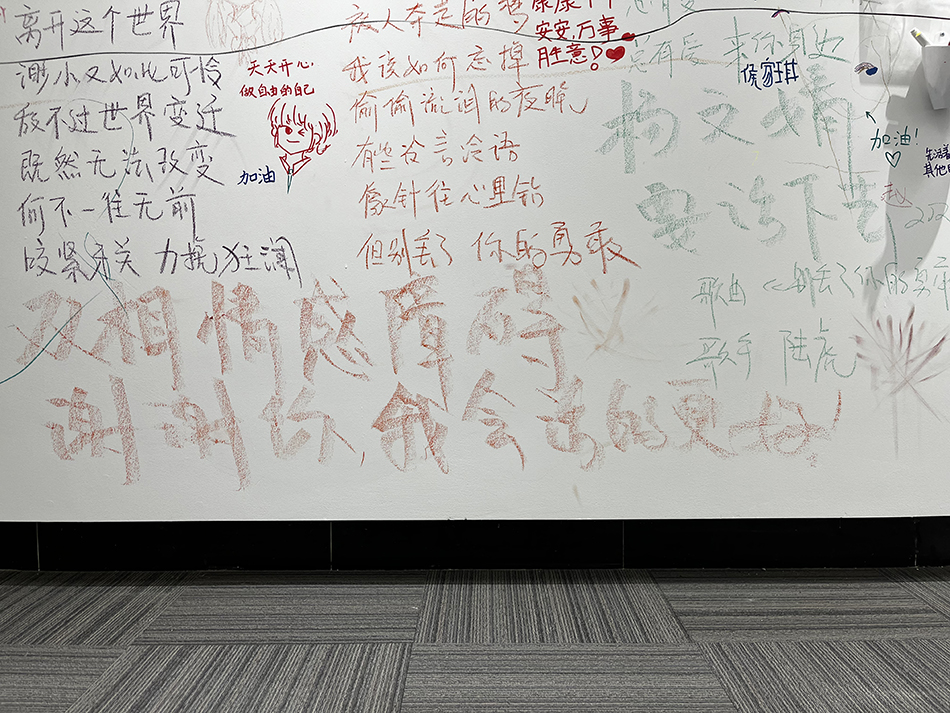

随着画展受到越来越多关注,墙面上的交流逐渐挣脱艺术作品的画框,向整面白墙蔓延开去。五彩斑斓的蜡笔写满了两侧的白墙,整条画廊都在手舞足蹈。

画廊墙上的留言可以互相交流。 澎湃新闻见习记者 蒋乐来 图

用蜡笔写下的留言,有愿望、有鼓励、有询问;它们来自前来参观的各类人,病人、医生、普通观众。彩色的留言同展出的艺术作品一起,把整座画廊塑造成一个巨大的艺术装置。

铺天盖地的留言中,有人悄悄留下自己的联系方式,这是在试探着伸手求援,还是默默打开一扇接纳的窗?

“你好,是病友吗?”

小庄是一名双相性情感障碍患者,很偶然的机会,得知“600号”有一个画廊。3月27日,已经记不清第几次到医院取药的她,第一次站在了画廊。

“我觉得那是一个可以让我们释放的地方,可以随便画,不会有人说你乱涂乱画。”在画廊参观时,小庄的这种感受更加强烈。她看到一幅画叫《六面楚歌》,很快就理解了创作者想要传达的那种不同于一般人的混乱感。看到墙上还有人写下“拒绝蕉绿”,她觉得那应该是个小女孩。

有人在墙上写着“拒绝蕉绿”。 受访者供图

“拒绝蕉绿”四个字写得很大,有两种不同的绿色。小庄觉得墙上很多字迹和表达方式都很年轻。她现在已年过三十,很清楚二十岁上下患病时所要经历的那些痛苦。

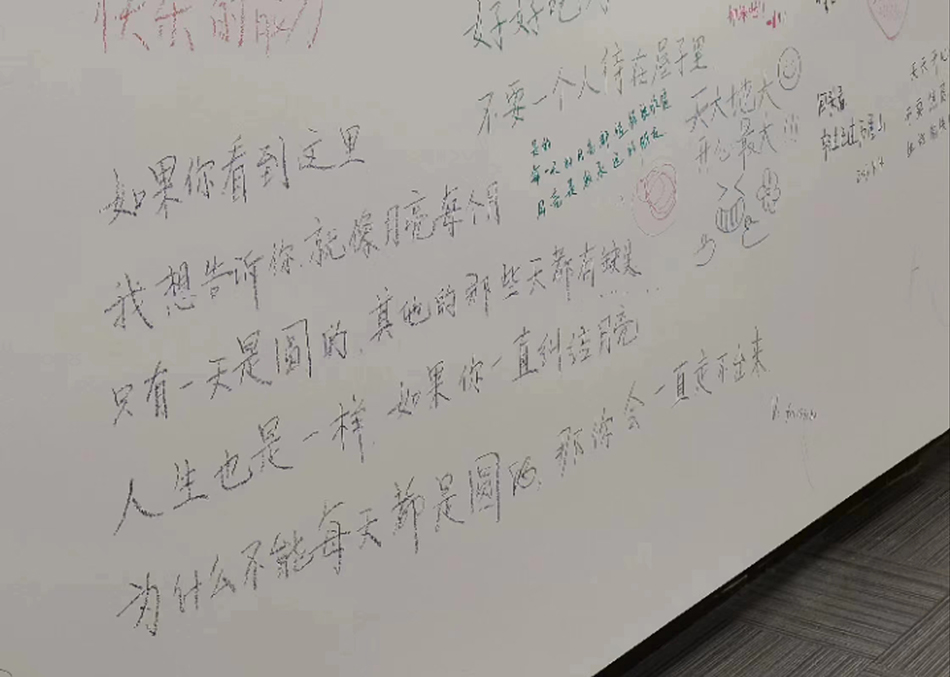

看着画廊里的留言,小庄觉得自己也可以写点什么。于是她挑了几支不同颜色的笔,在几处不同的地方都写了些话,“如果你看到这里,我想告诉你,就像月亮每个月只有一天是圆的,其他的那些天都有缺失。人生也是一样,如果你一直纠结月亮为什么不能每天都是圆的,那你会一直走不出来。”

小庄的摄影作品。 受访者供图

这是小庄留下的最长的一段话,是她经历过、了解过的极具体的感受。“我知道很多病友都是高中确诊的,很年轻,他们会陷在当下的痛苦之中难以解脱。既然我走出来了,那么我的建议可能会对他们有一些帮助。”小庄说。

把所有想写的都写完之后,她觉得可能会有人看了有感触,自己也很愿意给其他病友分享自己的经验。“如果有人想要求助,或者在崩溃边缘想要找人聊一聊,也可以找我。他可能会觉得跟同类人聊起来方便一点。”

于是,在那段关于“月亮”的留言旁边,靠近墙根位置,小庄用紫色蜡笔写下了自己的微信号。她有意写得比较小,相信这样来加微信的人一定很有心,毕竟微信号还需要一个字母一个字母地输入。

小庄关于“月亮”的留言。 受访者供图

对于有没有人真的会来加微信,小庄并不十分在意,用她自己的话说就是比较“佛系”,“有人来加的话当然好,可以聊聊天。如果没有人加,可能说明没有那么多人生病,也挺好的。”

第一条好友申请到来是几天后。小庄的圈子并不大,对于陌生的好友请求会直接判断来自画廊。她通过了好友请求,并发送消息:“你好,是病友吗?”

对方回应说只是随便看看展览,接着两分钟后便主动删除了好友。“也许是被‘病友’这个词吓到了吧。”小庄只能这样猜测,也没有太放在心上。

4月6日,小庄又通过了一位大一男生的好友请求。他同样是双相患者,小庄和他分享了自己的治疗过程和药物使用情况,也提供了一些建议。后来偶尔吃药难受的时候,他也会选择和小庄聊上两句。

小Y是第三位加小庄微信的,她有焦虑和抑郁症状,每月去600号复查。画廊每过两三个月会更新,她都会去看。但这次去的时候有些不一样,她看到了之前没有过的大面积留言。

“有人在墙上写金榜题名,写要过四级。我感觉虽然大家可能遇到一些情绪上的困难,但更多的人在好好生活。”看着铺满整面墙的留言,其中还有很多的对话和交流,小Y觉得很开心,“有被大家感动到”。

小Y回复墙上的留言。 受访者供图

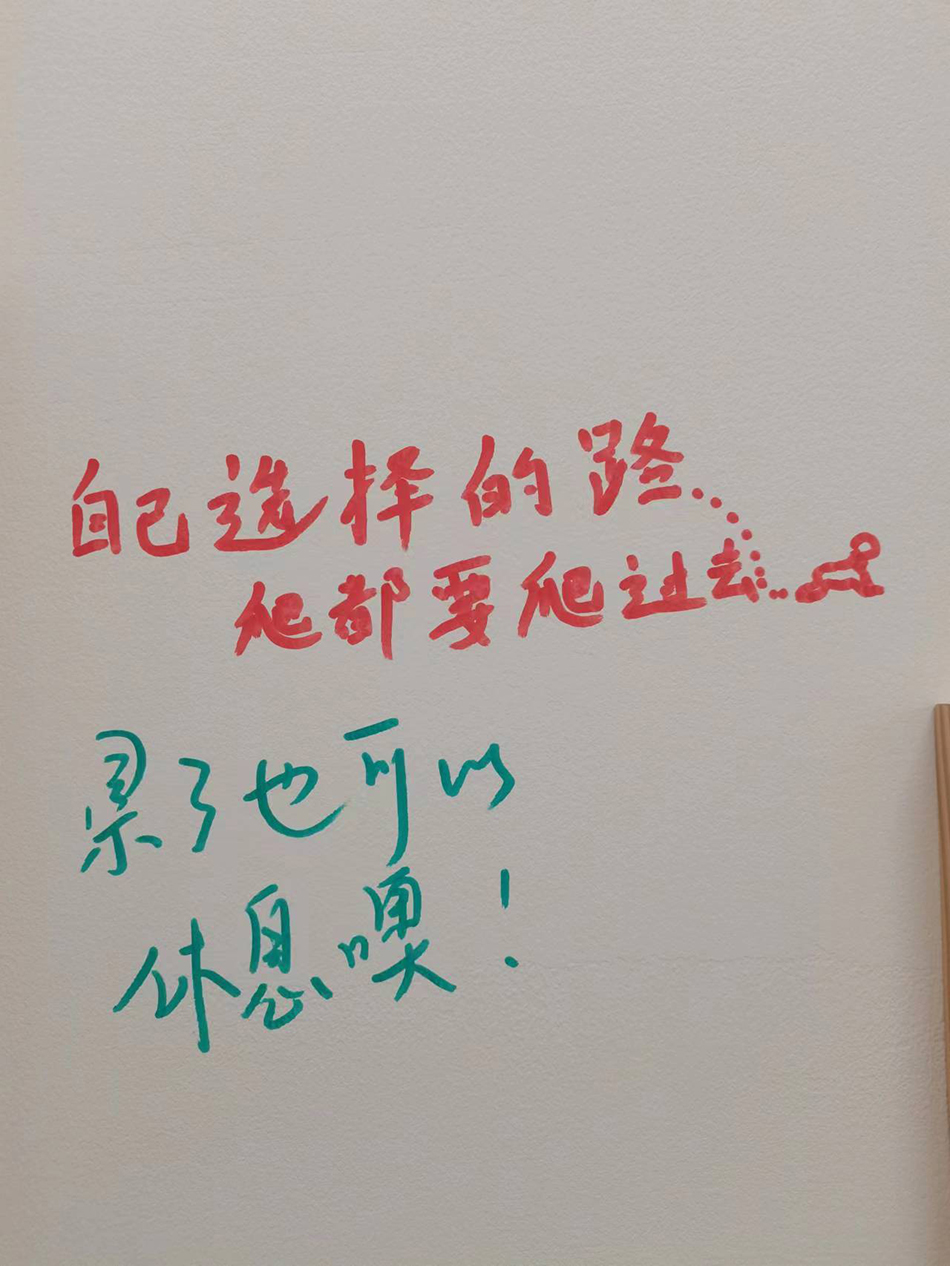

看到墙上有红笔写着“自己选择的路,爬都要爬过去”,小Y在边上写下“累了也可以休息噢!”这是她曾从朋友那里获得过的鼓励,也希望传递给别人。

接着她看到了那段关于“月亮”的表述,便打开微信的“添加好友”,把墙上的微信号输进去。“就是想认识一下,我觉得能写出这段话的人,应该是比较有意思的人。”小Y说。

小庄的摄影作品。 受访者供图

小Y今年19岁,也在读大一,高中时期就确诊了。小庄很清楚,这个年纪的患者除了要面对病痛之外,还要面对身边人的不理解,需要可倾诉的对象。小Y也觉得,同类人交流起来会更有归属感,可能能够更好地相互理解。对于墙上的联系方式,她相信是一种寻找共鸣的渠道。

小Y和小庄相差十来岁,但在聊天过程中发现了很多共同爱好。小Y的MBTI测试结果是“E人”(外向型),她开玩笑说自己是个话痨。简单交换病情和状态之后,两人的交流就驰骋在病症之外了。音乐节、吉他、香水、艺术展……往后日常的对话里,她们不是“病人”,只是两个“在生活着”的网友。

小Y没有把小庄当成一个求助的对象,只是想交一个有意思的朋友。她说:“和她聊天我感觉很棒。她有在好好生活,在做自己喜欢的事,身边也有人可以支持她。”

抑郁和躁狂的“过山车人生”

“好好生活”,在过去将近十年时间里,小庄其实很难把这几个字和自己联系在一起。

有人把双相患者称为“过山车玩家”,小庄也觉得还算准确。回头去看,小庄说:“人生就是很刺激,感觉自己比别人多活了好几辈子,不想再经历了。”

双相患者会经历抑郁和躁狂的“双面人生”,抑郁期和躁狂期交替出现。用小庄的话说,躁狂的时候就觉得自己站在珠穆朗玛峰的峰顶,抑郁的时候就觉得自己趴在马里亚纳海沟。

小庄的摄影作品。 受访者供图

小庄第一次爆发严重的抑郁是在十年前,2013年的秋冬季节。昼夜颠倒,闭门不出。她自己去了上海市精神卫生中心,医生说先开药,调整作息。但是父亲在电话里听说了之后觉得没有必要,不如先回老家。

小庄后来觉得,那时候是应当吃药的。

在老家待了将近半年,她再次回到上海,合租了一间房,重新找工作。因为一件小事,她和室友发生了一次激烈的冲突。这次冲突像是撞开了情绪的闸门,小庄一下子像变了个人。

“那次过后,我突然觉得这个世界很美好,思维开始变得非常清楚。”这是小庄第一次经历躁狂发作,写东西、拍照片的灵感如同井喷。小庄当时以为自己的抑郁终于好了,却不知道迎接她的是病态的亢奋。

小庄说,躁狂并没有什么暴力性,只是指一种情绪状态。她听过有人会在路边滔滔不绝地找人聊天,一天可以加十几个陌生人的微信;还有人轻率地陷入一些反常的恋爱关系,爱上平时绝不会爱上的人。

600号画廊入口处。 “上海市精神卫生中心”公众号 图

而小庄自己,曾经历过在半小时之内花掉几万块,透支自己的花呗额度。“在那个状态里,你会觉得这个钱短时间内就可以赚回来,有一种很盲目的自信,这其实是很大的危害。”小庄也很后怕,她难以想象没有父母提供足够支持的患者要怎么办。躁狂期不计后果地消费,抑郁期又完全没有生活和赚钱的动力。

躁狂持续了半年,到2015年春节后小庄又开启了一段漫长的抑郁期。这段抑郁持续了将近两年,这段时间里她经历了婚姻,生下了女儿。

2016年,意外怀孕,奉子成婚。小庄没想过不要这个孩子,但也很担心自己的情绪问题会遗传。

2017年初,漫长的抑郁情绪、生育的巨大压力,仿佛在产房里婴儿呱呱坠地的同时,也从某处离开了小庄的身体。顺产的剧烈疼痛和几年前和室友的冲突一样,扣下了躁狂的扳机。

600号画廊设有“留言墙”,但留言早已不限于此。 澎湃新闻见习记者 蒋乐来 图

孩子吸引了小庄的所有注意,世界又一次变得“无比美好”。小庄开始每天在家烧饭、洗衣服、带孩子。回忆当时,她说自己不知道正在滑向另一个深渊。

宝宝6个月大的时候,小庄突然有一天走失了。四天四夜,独自离家。直到现在,小庄也不记得那四天发生了什么,只知道自己一直在走,一直在走。

丈夫和父母找到她之后,终于决定让她住进600号。这是她第一次正式接受治疗。

或许是治疗手段有一定的记忆损伤,或许是当时病症已经十分严重,对于住院的日子,小庄的记忆完全是碎片化的。她不记得自己是怎么入院和出院的,只模糊地记得病号服是红色的;饭是用搪瓷盆装的,不太好吃;有其他病人用上海话叫嚷着要上厕所。

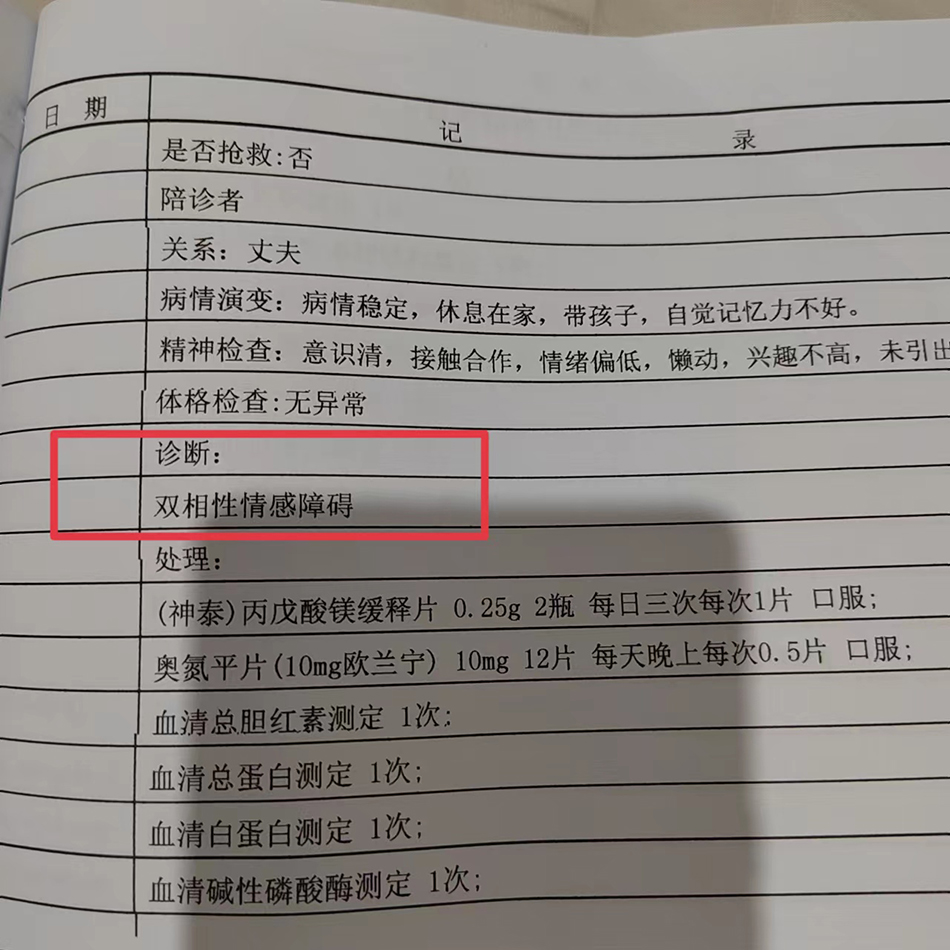

住院短短一个月,之后便开始日常地吃药。但直到出院,小庄也不知道自己得的是什么病,家人后来也从没提过“双相情感障碍”,而只模糊地了解是“躁狂症”之类的。不到两年时间,小庄的状态逐渐稳定,家人也担心药物会有副作用,便商量着把药停了。

后来的事实证明,这一步又走错了。

小庄2017年的就诊记录显示诊断为“双相性情感障碍”。 受访者供图

2020年9月,小庄在无锡,躁狂第三次发作。半年多之后,再次转向抑郁。这次她没有吃药,一直在硬扛。

直到去年秋天回到上海,小庄再一次去精神卫生中心。除了就诊之外,她也想把五年前的诊断弄明白。她让医生打出了所有的就诊记录,终于看到2017年病历上写着的就是“诊断:双相性情感障碍”。

面对过了五年才看到的确诊记录,小庄觉得很神奇:“家里人当时可能也没研究我得的到底是什么病,所以我也就一直都不知道。这或许也印证了大家对这个病真的没有什么了解。”

这一路小庄经历了足够的苦痛,也体会过亲人的不解,住院、停药、复发……她说自己绝不希望再来一次了,也希望自己多年的经验能够帮到更年轻的病友们。

画廊墙上的留言。 澎湃新闻见习记者 蒋乐来 图

互相照看着往前走

小Y的抑郁从高中开始,严重的时候会有短暂幻觉。

家人怎么都无法理解:生活条件不错、家庭没有问题、朋友很多、成绩优异,你在抑郁什么?这个问题小Y也无法回答,她说“不理解也是可以理解的”。

父母一直不支持去看病。第一次去宛平南路600号的时候,小Y记得母亲和医生大吵了一架。当时的医生是父母的朋友,那一次最终不了了之,“没有配药,什么都没有”。

越是亲近的人似乎越是难以理解,不愿接受,同时承受的压力也越大。小庄的家人同样一开始不支持去医院看病吃药,后来也在没有医嘱的情况下主动选择停药。

2013年小庄抑郁发作回老家的时候,母亲一直陪在身边。她每天帮小庄做饭,也时不时拉上她一块逛街买衣服。但在抑郁状态下的小庄就是提不起精神,“就像个行尸走肉一样,让我试哪件衣服我就试,但其实我根本不知道自己在干嘛。”

半年之后,母亲的耐心已经消耗殆尽,压力也累积到了顶点,终于有一天她摔门而去。

“她说,我已经尽力了,做了所有我能做的,所有道理我也都讲给你听了,但你还是一直这样,我觉得我管不了了。”回忆起这些,小庄没有怨,她知道即使是至亲也会很累。在她和疾病相处的过程中,丈夫是一个“旁观者”的角色,“不会积极地进行干预,也不会提供消极的情绪”。小庄开玩笑说他是“钛合金直男”,但也没觉得这样有什么不好。

600号画廊上的联系方式代表的则是另一种交流状态。彼此之间没有压力,彼此之间能够理解。没有血浓于水或是漫长岁月的羁绊,只有同病相怜的互相鼓励和托举。就像小庄可以马上和《六面楚歌》共鸣,小Y可以通过一段关于“月亮”的留言找到小庄。

参展作品《六面楚歌》。 受访者供图

小庄进过一个双相患者的打卡群,大家每天在群里分享自己的状态并给自己打分。通过这个群和600号画廊,小庄结识了有大概七八个朋友。他们多数都比她小,但大家同样分享着彼此的生活,见证各自的精彩。

聊起这些朋友的时候,小庄很兴奋,甚至透着一股“炫耀”的意味。

“刚刚通过中传的艺考,玩电子音乐的,很酷!”

“画画的,作品很细腻,很准确地描绘躁狂发作的感觉,超酷!”

“染了红头发给我发照片说突破自己,好开心。我好羡慕她的勇气!”

彼此间的交流没有筑起负面情绪的回音壁,而是让大家互相照看着往前走。

小Y有位初中就认识的“革命战友”,两人都面对抑郁的困扰,都见证了各自最困难的时期。现在她们大概每年会见两次,看展、吃饭、逛街,平时“不太会打扰”。偶尔看到朋友圈释放了一些消极情绪,小Y也会私戳她安慰一会,共情一会,“总体来说,大家的生活还是在正轨上的。”

小Y觉得和小庄的相处,估计也会和这份“革命友情”类似,不会过多地打扰,但会关注着,在需要的时候聊聊。

小庄觉得陪伴和理解是最重要的。小Y也说:“有时候不一定非要有类似的经历,重要的还是能不能理解。”小庄一直记得一位没有类似疾病的网友。当她抱着试一试的心态讲述自己病况的时候,这位网友说“没什么,我胆比较肥”。

那是小庄第一次在“双相”这件事上感到被接受,给了她莫大的鼓舞。“至少有人是能够接受的,而不是所有人都觉得好恐怖,担心我有一天伤害他。”

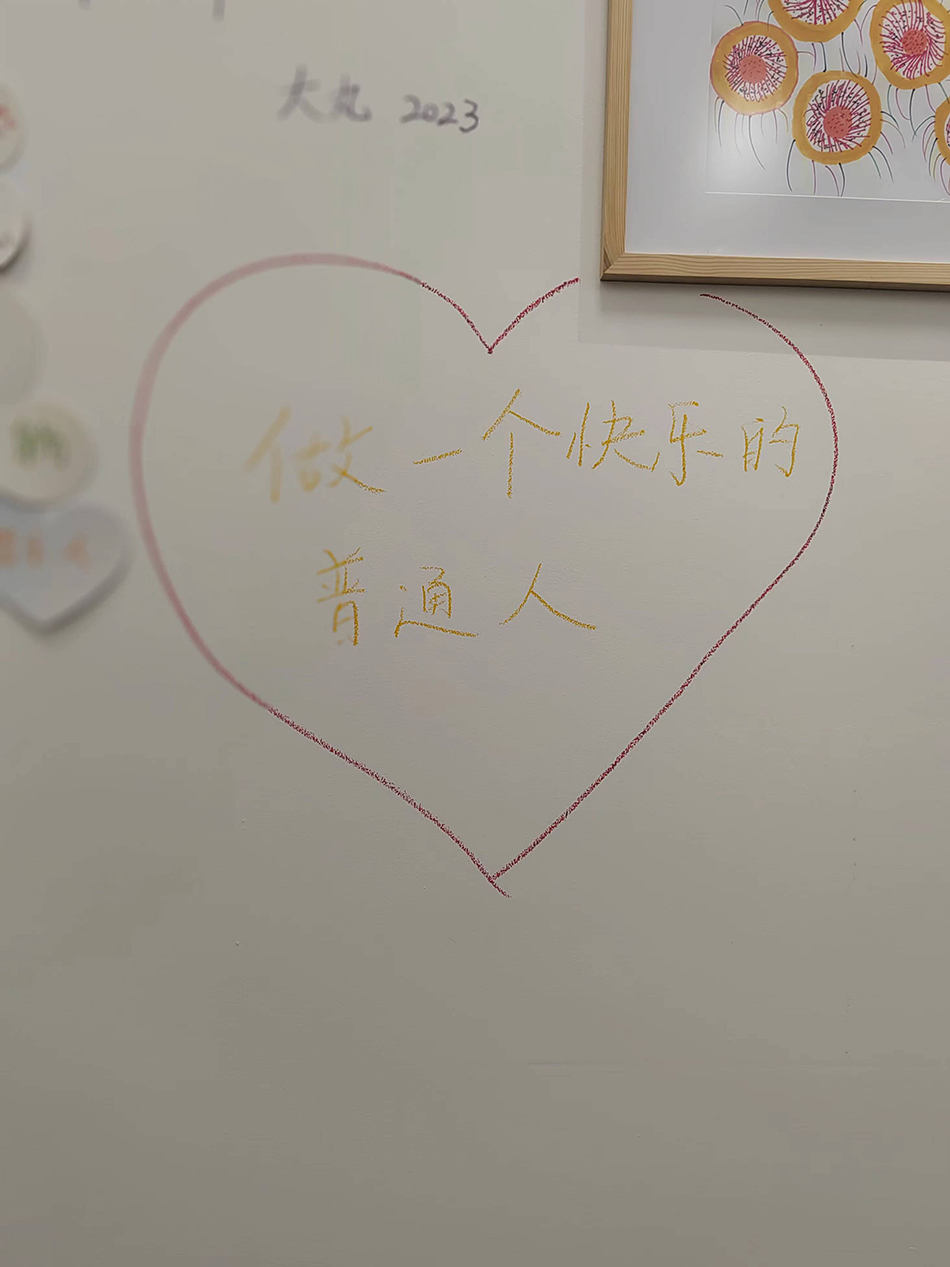

小庄写的“做一个快乐的普通人”。 受访者供图

“如果有一天无人可以诉说,我一直都在”

“做一个快乐的普通人”,这是小庄在画廊里留下的另一句话。

现在她每天按时吃药,在一家贸易公司做着摄影相关的工作,环境简单,压力不大。孩子上了小学一年级,性格比她开朗得多,英语作业上也时不时会打着朱批的“A”。

过了30岁之后,小庄觉得“自己越来越能接受自己了”。以前总想着和别人比,现在只想要健健康康地活着。双相现在在她眼里就是一个慢性病,和高血压一样,“都不过是每天要吃药嘛”。以前她想着上天不公,现在也明白自己必须接受。

画廊墙上的留言可以互相交流。 澎湃新闻见习记者 蒋乐来 图

冥冥之中,小庄回忆起自己出生的医院正是当年镇上精神科最有名的医院。那时候那所医院的名头在县里就和上海的“600号”一样,大家也会把它挂在嘴上。

“那时候觉得和自己没有什么关系,谁知道后来还真的会有关系。”小庄笑着说。

面对抑郁,19岁的小Y也表现得很释然,她觉得它“带来了一种要去感受痛苦的使命感”。“我从来都没有过怨恨的情绪,既然它已经在了,那就只能和平共处。”

生活在小Y看来“很无聊,没有意义”,于是她不断地往里填充更多的内容,为了找事做,或者是为了发泄。拳击、钢琴、吉他、旱地冰球……每过一段时间,小Y会在凌晨和朋友去大街上放肆地奔跑、拍视频,或是在操场看台一块喝酒。她也不会喝醉,只是释放着积压的情绪。

她把这称为“发疯”,一种调节状态的方式。

小庄的微信里专门有一个“双相病友”分组。 澎湃新闻见习记者 蒋乐来 图

即使在高中抑郁最严重的时候,小Y也没想过休学。她始终希望自己和正常生活接轨,害怕一旦停下来,就无法再继续了。“发疯”是一种间歇的主动脱轨,为了日常能够更好地在轨。

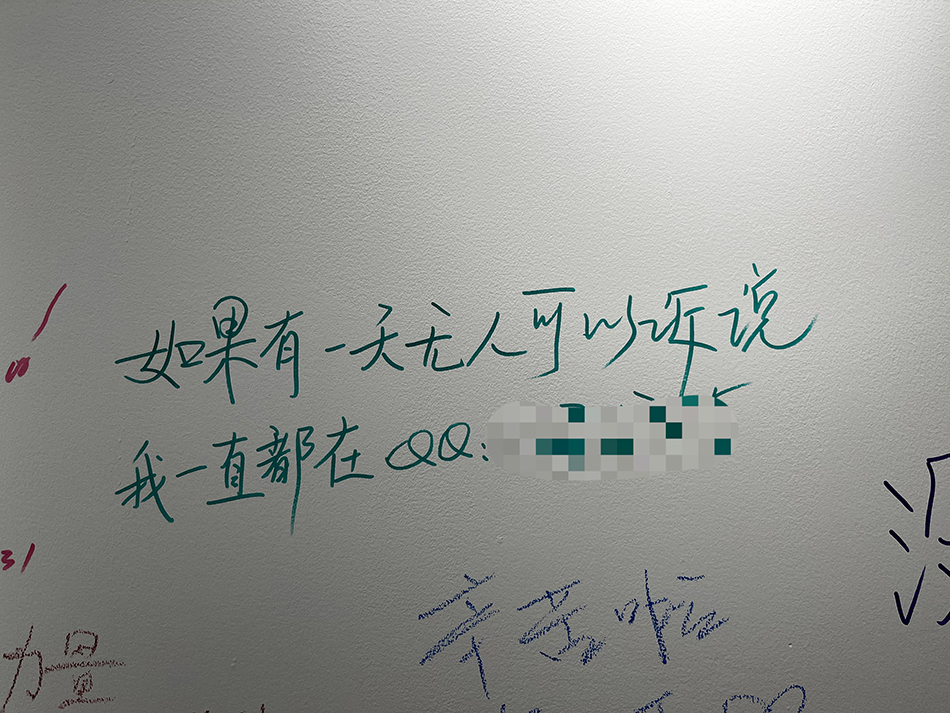

和病友交流的时候,小Y有时会担心自己提供不了太多情绪价值,也担心面对他人的苦楚无能为力,要用“说服不了自己的话去说服别人”。但那天站在600号画廊里,和小庄一样,她在一处较高的位置写下了自己的QQ号,前面附着一句:

“如果有一天无人可以诉说,我一直都在”。

小Y留下的联系方式。 澎湃新闻见习记者 蒋乐来 图

(根据受访者要求,文中小庄、小Y为化名)