勃拉姆斯诞辰190周年|关于勃拉姆斯的七个关键词

尽管约翰内斯·勃拉姆斯在音乐史上享有崇高的地位,但如果不是因为他那举世皆知的《小夜曲》,或是《匈牙利舞曲》第五号,又或是他与克拉拉·舒曼那惊世骇俗的“柏拉图式的爱情”,那么他的名字或许只是在音乐爱好者之间才为人所知。在李斯特和瓦格纳在欧洲乐坛叱咤风云的19世纪后半叶,勃拉姆斯是一个绝对的异类,他在音乐艺术这样一个追求不断变革和创新的领域不断地回溯和徜徉在音乐历史的长河中,孜孜以求于对库普兰、巴赫、亨德尔、莫扎特、贝多芬、舒伯特、舒曼等前辈大师的传承、引入和转化,让他一再地被贴上“保守派”的刻板标签,却很少有人看到他对古典音乐传统的创造性转化和创新性发展。直到1933年,20世纪德奥音乐的重要传人、无调性音乐的开创者阿诺德·勋伯格在勃拉姆斯诞辰一百周年之际发表了著名的广播讲话,标题是令人惊愕的《激进派勃拉姆斯》。在勋伯格看来,勃拉姆斯并不是人们通常认为的19世纪主流的保守主义者,而是一个用自己特别的方式来表现的、和瓦格纳一样强势的改革主义者——勃拉姆斯对古老的复调音乐艺术的复兴,还有对变奏、组织节奏发展的特殊能力,让他对20世纪的音乐艺术及其变革产生了重要而深远的影响。或许,我们可以通过七个关键词,来更加客观全面地了解和认识这位低调、内敛却情感丰沛沉郁的音乐巨匠的其人其乐。

青年勃拉姆斯肖像

古典音乐“3B”

1854年,德国作曲家、音乐评论家彼得·科内利乌斯将伟大的巴赫(Bach)、贝多芬(Beethoven)和柏辽兹(Berlioz)并称为古典音乐“3B”。后来,柏林爱乐乐团的奠基人、著名指挥家汉斯·冯·彪罗以勃拉姆斯(Brahms)取代柏辽兹,成为了日后在全世界广为流传的终极版本。众所周知,巴赫是“音乐之父”,集过去之大成,开未来之先河;贝多芬是“乐圣”,是古典主义精神的巅峰,是革命与创新的化身。那么,勃拉姆斯凭什么与巴赫和贝多芬平起平坐呢?原因无他,因为勃拉姆斯这个晚辈写出了堪比巴赫和贝多芬的一大批具有极高艺术水准的音乐杰作。

从3B的时间流变中,我们可以清晰地看到西方古典音乐的传承和发展脉络,尤其是勃拉姆斯对巴赫和贝多芬的精研、传承和转化。勃拉姆斯大量的作品都是基于巴赫的主题或技法,尤其是复调和变奏技术。作为19世纪最富于复调感的作曲家之一,勃拉姆斯将复调思维全面渗透到音乐创作的各个方面,其著名的《第二交响曲》第二乐章便是复调艺术的杰作,无论是大提琴和大管的对位,还是法国号、双簧管和长笛的赋格,都赋予这个柔板一种沉思和抒情交相辉映的独特气质;变奏曲式的惊人才华则在《E小调第四交响曲》的末乐章展现得淋漓尽致,主题的8个小节来自巴赫的康塔塔第150号“主啊,我渴望你”,然后他写出了多达32段变奏,其复杂程度不亚于巴赫的《哥德堡变奏曲》,将他阅读《俄狄浦斯王》这一古希腊悲剧时所涌现的戏剧性激情推向极致,令人叹为观止。

除了巴赫,勃拉姆斯一生仰望的对象就是贝多芬。这位苛求完美的艺术信徒从1855年开始创作他的《第一交响曲》,直到1876年才大功告成。整整21年的光阴,勃拉姆斯不惜以半生的推敲、琢磨和修改,立志要写出能和贝多芬九大交响曲并驾齐驱的伟大作品,以不辱前人风范。从结构和调性上说,它有贝多芬《第五交响曲》的影子,且两者均为C小调;而它的第四乐章第一主题与贝多芬《第九交响曲》第四乐章“欢乐颂”的旋律又极为相似,可视为勃拉姆斯对贝多芬这位不可逾越的伟人的致敬。这部作品在卡尔斯鲁厄首演后,被指挥家冯·彪罗爵士称为“贝多芬的《第十交响曲》”,确实是毫无愧色。

1853年9月30日

每个人的一生中都会有至关重要的一天,因为这一天,足以改变一个人的一生。对于勃拉姆斯来说,这一天就是1853年9月30日。就在这一天,英俊潇洒的金发青年勃拉姆斯叩开了大音乐家罗伯特·舒曼家的大门。要知道,舒曼当时已经是德国音乐界的领袖人物,即使是风靡欧洲的李斯特也只能屈居其后。这次历史性的会面让舒曼对这位年仅20岁的青年才俊欣赏有加——在搁笔十年之后,舒曼以极大的热情为《新音乐杂志》提笔写评论,称赞勃拉姆斯是“出类拔萃的人物”,甚至大胆预言他将是“未来的大师”。而在那天的日记里,舒曼留下了这样一句话:“勃拉姆斯来看我,他是一个天才。”

《你喜欢勃拉姆斯吗》

就在同一天,勃拉姆斯在杜塞尔多夫的舒曼家第一次遇见了舒曼的妻子——克拉拉·舒曼,正是初次相遇时的那惊鸿一瞥,让他一下子爱上了当时已经34岁的克拉拉——一位杰出的女钢琴家,并成为了勃拉姆斯一生中挥之不去的痛苦和狂喜的源泉。同样在当天的日记里,克拉拉也写下了一句话:“今天从汉堡来了一位了不起的人,他只有20岁,是由神差遣而来的。”就像一个人在同一天两次被闪电击中一般,勃拉姆斯在宿命般的1953年9月30日被舒曼收为徒弟,并被后者介绍给欧洲音乐界的一众名流。就这样,在舒曼和克拉拉的指导与推荐下,年轻的勃拉姆斯从此声名鹊起,登上了德国的音乐舞台。

共同的创作中,有清风和烈酒,穿堂而过;朝夕的相处中,有玫瑰和云朵,渐次开落。这段时光,堪称勃拉姆斯一生中最温柔、最美好的流金岁月。与我们所看到的众多艺术家的狗血剧情不同的是,勃拉姆斯不仅有着极高的艺术造诣,同时又有着近乎完美的道德自律,简直是“德艺双馨”的楷模。终其一生,勃拉姆斯努力克制着内心的情感和欲望,用理智和道义设起了一道坚固的防线,他不允许自己践踏半步。是的,他爱克拉拉,但他更尊重他的恩师舒曼。于是,勃拉姆斯将所有隐忍的情感,全部化为指尖的旋律。只是,甚至连他自己也没有料到,这份“情不知所起,一往而深”的灼热情感与精神依恋,竟旷日持久地缠绵了他的整个后半生,以至于后人专门发明了一个词汇——勃拉姆斯式的爱情。

完美主义

勃拉姆斯或许是音乐史上最严苛的作曲家之一,他无法容忍任何不完美的作品,以至于作曲生涯长达40多年的他只留下了122部作品。事实上,勃拉姆斯生前已经是欧洲的顶流音乐家,很多出版社争抢着要出版他的作品,但勃拉姆斯完全不为所动,坚持将自己大部分不甚满意的作品全部销毁,结果便是留下的这一百多部作品几乎全部是高质量的杰作。在这一点上,甚至连他一生所仰望的贝多芬都难以企及,因为贝多芬身后留下了大量的草稿,甚至是习作,其中有不少是平庸之作。他也不像是莫扎特这样的音乐天才,全凭灵感的天赐而思如泉涌,勃拉姆斯对待一件作品是反复的推敲和修改,就像对待一件雕塑作品一般,直到全身上下没有一块多余的赘肉,以至于他的那些最好的作品达到了无懈可击的境界,包括四部交响曲、四部协奏曲、大量的室内乐以及晚期的钢琴小品。

除了廿一年磨一剑的《第一交响曲》,勃拉姆斯追求极致的完美主义在创作中可谓俯拾即是。比如脍炙人口的21首《匈牙利舞曲》在勃拉姆斯生前居然没有正式出版,或许是因为他觉得这只是采风作品,又或许是他觉得内容过于通俗,难登大雅之堂。又比如写于1854年的《B大调第一钢琴三重奏》,勃拉姆斯似乎一直觉得它不够完美,以至于在整整36年之后的1890年又重新修改了一遍,并要求出版商把两个版本放在一起出版,由演奏者来选择用哪个版本。再比如1883年12月首演的《F大调第三交响曲》,受到了来自专业和业余听众的高度评价,甚至远远超过了他好评如潮的《第二交响曲》。许多评论家将这部勃拉姆斯的“天命之作”与贝多芬的《第五交响曲》相提并论,二者形式之谨严,逻辑之清晰,那种几何之美,难分轩轾。但即便如此,勃拉姆斯依旧精益求精,从首演后开始的每场演出之后,他一直在修改、润色乐谱,直至1884年5月才正式印行。

浪漫主义战争

尽管勃拉姆斯有着低调、内敛和克制的性格,但随着声誉日隆,他逐渐成长为欧洲的音乐领袖之一。于是,勃拉姆斯终究还是遇上了他命中注定的“对家”——理查德·瓦格纳。这是一场旷日持久的音乐界阵营对决,欧洲的古典音乐家们分成两大阵营:相对“保守”的一方是“莱比锡乐派”,门德尔松是莱比锡学派的代表,以勃拉姆斯和继承了丈夫罗伯特·舒曼艺术遗产的克拉拉·舒曼为首,他们坚持音乐中的个性和情感表达应该在严谨、理性和内敛的古典框架之内,“旧瓶装新酒”,也是和莱比锡学派的核心精神相当吻合;相对“激进”的一方是以瓦格纳和李斯特为首的“魏玛乐派”,创作上的诉求是更自由、更少结构化的束缚,强调更彻底的情感抒发,主张“新酒必须要有新瓶”。双方为了音乐理念上的分歧而纷纷站队、互相压制,在谁有资格继承贝多芬的衣钵、谁能代表音乐的发展方向等问题上斗得不可开交,史称“浪漫主义战争”(War of the Romantics)。

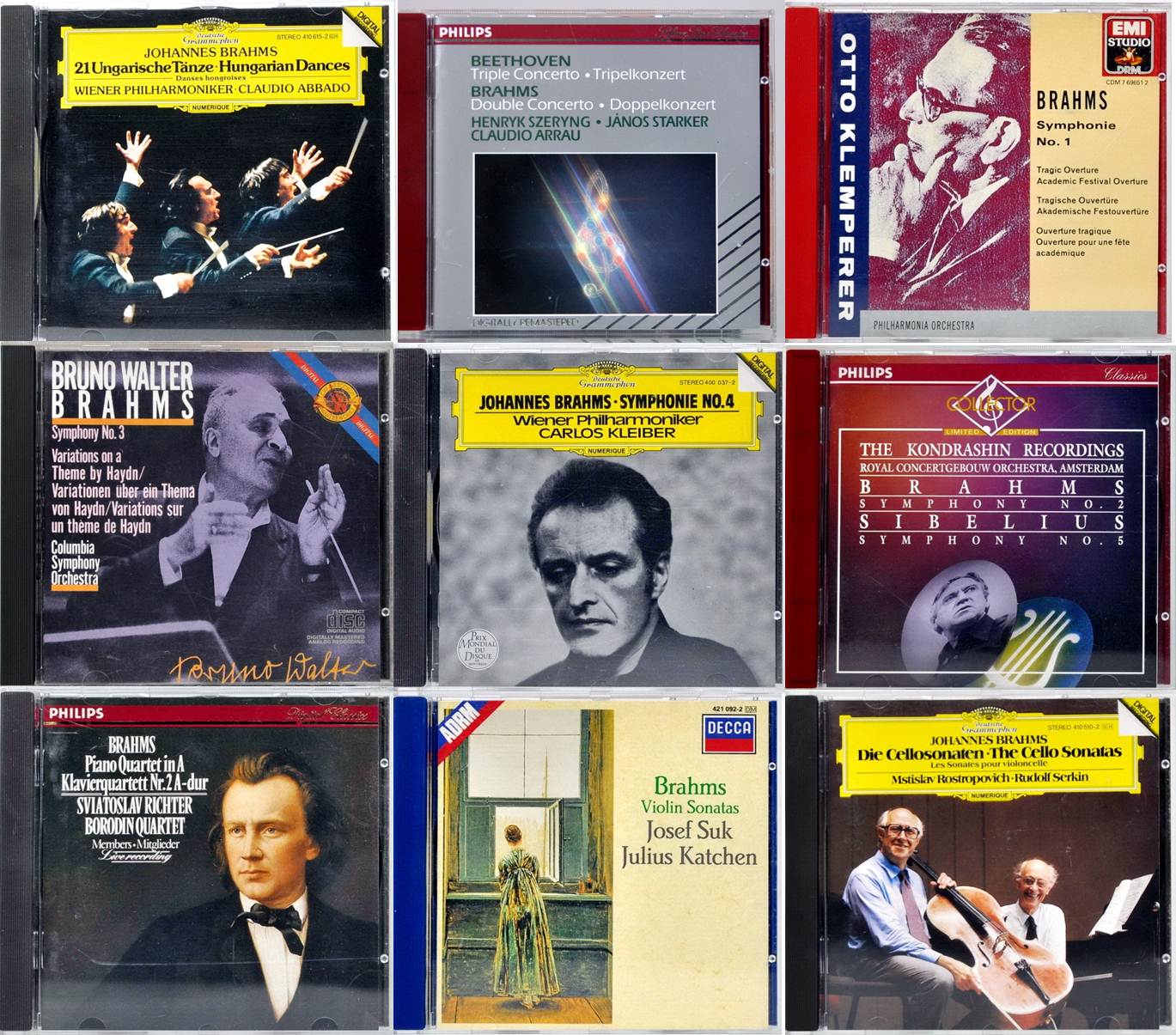

笔者收藏的部分勃拉姆斯首版唱片

这场浪漫主义战争进行得非常激烈,当时几乎每个人都会被问到:你是喜欢勃拉姆斯还是瓦格纳?没有中间路线可走。当时,勃拉姆斯的崇拜者们通常都会鄙视瓦格纳,这俨然成了一种社会风气。不过勃拉姆斯对瓦格纳并没有敌意,甚至还称赞对方说:“瓦格纳的模仿者们只是一群猴子,但他本人还是值得一提的。”但一贯目空一切的瓦格纳显然没有这种大度的品质,据说他曾不点名地咒骂过某位作曲家,“一会儿戴着亨德尔的哈里路亚假头套,一会儿又扮成演查尔达什舞的犹太人”,明眼人一看即知说的是勃拉姆斯。炫耀力量从来都不是勃拉姆斯的风格,在瓦格纳式狂妄自大大行其道的年代,勃拉姆斯代表的是一种艺术家角色的民主观念。他曾在致友人的信中写道:“艺术是个共和国,别给任何艺术家高人一等的地位,也别指望其他人会像仰视罗马执政官一样仰视他。”

克拉拉·舒曼

1854年2月的一个雨天清晨,因罹患家族遗传性精神疾病而神志不清的舒曼,穿着睡衣走出位于德国杜塞尔多夫市的家门,在市区的一座桥上,纵身跳进了冰冷的莱茵河。那年,舒曼43岁,他的妻子克拉拉正怀着他们第八个孩子。虽然舒曼被人从河里捞了上来,并送进了精神病院,但严重的精神疾病几乎宣判了这位大音乐家的“死刑”。面对此情此景,克拉拉突发痉挛性而情绪崩溃。勃拉姆斯闻讯第一时间赶到杜塞尔多夫,陪克拉拉散步,帮她教学生、照料孩子。克拉拉去医院照顾舒曼的时候,他不停地给她写信。后来,他们交换了彼此的信件,各自销毁了一部分,还有一部分保留了下来。片段拼凑的信件已足以叫人强烈感觉到爱的火焰,这哪里是什么暗恋,爱情分明如鲜血般鲜艳痛楚地存在过。

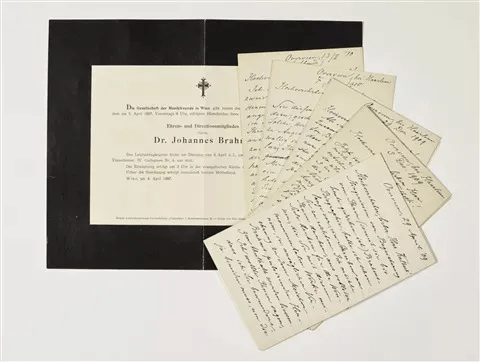

勃拉姆斯写给克拉拉的信件

从这些信件的开头称呼的演变,我们就能清楚地看到勃拉姆斯是如何一点点小心翼翼地靠近克拉拉,靠近她的内心。他最先唤她为尊敬的夫人,接着是亲爱的女友,又变成最可爱的女友,最亲密可爱的女友,最后变成可爱的克拉拉……然而,两年后的舒曼之死就像一道陡峭的悬崖永远地横亘在两人之间。之前的些许暧昧之情忽然变成了某种潜在的罪恶感。咫尺天涯,或许此生注定只能做朋友。这场长达43年的旷日持久的惊世之恋,如今只留下厚厚的一摞书信,纪念着内向如勃拉姆斯也曾有过的少年维特式的热血澎湃的青春,每一页都记载着他一生中最魂牵梦绕的那个名字——克拉拉·舒曼:

我希望我可以像恋人一样柔情蜜意地给你写信,告诉我你所珍视的东西。你对我来说是无以言表的珍贵。如果时间不会流逝,我想把你嵌入玻璃之中,或者把你铸成金石。要是我能和你和我父母住在同一个城镇就好了。一定要尽快给我写封漂亮的信。你的信就像亲吻。尽管所有这些华丽的语言听起来就像一个真正的情人,但言语之间的距离也太过遥远:在父母面前给爱人镀金不是未来丈夫应有的幻想。它的意思是:我想欣赏你,在你身边,但是我却踟蹰不前,尽量不要去碰你。

《四首严肃的歌》

窃以为,勃拉姆斯一生中最动人的杰作不是号称“贝十”的《第一交响曲》,不是把合唱、独唱与管弦乐完美结合的《德意志安魂曲》,也不是那首绝美的《单簧管五重奏》或《钢琴五重奏》,而是他最后的不朽之作《四首严肃的歌》。1896年,77岁的克拉拉在奄奄一息的情形下,依然记得勃拉姆斯的生日,她用颤巍巍的手写下几行祝福的话语寄给他。13天后,在接到克拉拉去世的电报时,63岁的勃拉姆斯正在距离法兰克福200公里的瑞士休养抱病之躯。他在精神恍惚中匆忙赶往法兰克福,结果忙中出错,竟然坐上了相反方向的火车。之后,辗转奔波了两天两夜,他才赶到克拉拉的墓地。

在克拉拉的墓前,勃拉姆斯用他那老迈的手颤颤巍巍拿出了《四首严肃的歌》的手稿,长时间沉默地伫立着。这四首曲子的名字分别是《因为它走向人间》、《我转身看见》、《死亡是多么冷酷》和《我用人的语言和天使的语言》,是他专门为克拉拉的生日而写的艺术歌曲。当5月7日收到克拉拉已不成片段的生日祝福:“衷心祝贺,你的克拉拉·舒曼。现在只能写到这里。不过,不久,你的……”勃拉姆斯对病榻中克拉拉的痛苦感同身受,于是他从《圣经》中摘取歌词,谱写歌唱死亡的歌曲,以聊慰思念之情,也希望克拉拉得到永恒的安宁,整套艺术歌曲既朴实无华,又感人至深。然而,时间不等人,短短的十几天时间,两人已是天人永隔,最爱的人再也听不见了。

维也纳中央公墓的勃拉姆斯墓碑

当我们反复聆听这四首歌曲时,脑海中不由浮现出一双沉静的眼睛,它因目睹了太多的灾难与不幸而变得忧郁而彷徨。最终,是信仰与爱治愈了他的心灵,眼神中依然有痛苦,却不再迷离。可以说,勃拉姆斯将一生的坎坷与内心永存的对生命、对爱、对人类美好事物的永恒信念,都倾注在了这最后的四首歌曲中。在生命的最后岁月中,他依然对世界怀有美好的理想与希冀。克拉拉的离去让《四首严肃的歌》成为了勃拉姆斯的封笔之作,他在万念俱灰的绝望中焚烧了自己不少手稿和信件。11个月后,勃拉姆斯便追随克拉拉的脚步,离开了这个让他无所留恋的世界。

您喜欢勃拉姆斯吗

1958年,法国作家弗朗索瓦丝·萨冈出版了一部颇有影响的爱情小说《您喜欢勃拉姆斯吗》,该作使得勃拉姆斯这个名字在流行文化里留下了深深的烙印。“您喜欢勃拉姆斯吗”是书中25岁的西蒙写给39岁的宝珥的信中的一句话(请注意,14岁的年龄差设定完全呼应了勃拉姆斯与克拉拉),这个问题引发了宝珥的思考:除了自身和自己的生存,她还爱别的东西吗?她认为自己爱的是她的浪荡子男友罗捷。于是她给西蒙打电话,想对他说:“我不清楚我是否喜欢勃拉姆斯,我想是不喜欢。”

《你喜欢勃拉姆斯吗》

然而,宝珥打电话没有联系到西蒙,只能匆匆赴约。在音乐会上,西蒙告诉宝珥:“请您相信,您喜不喜欢勃拉姆斯,对我都无所谓。”阅读至此,我们恍然大悟,对西蒙来说,勃拉姆斯只是一个搭话的借口,甚至连他自己都没有那么喜欢勃拉姆斯。对宝珥来说,喜不喜欢勃拉姆斯则取决于提出问题的人是谁,可对读者来说却不是这样。尝试换成“您喜欢莫扎特吗”,听起来过于纯洁,和暧昧气氛不符;“您喜欢贝多芬吗”,故事突然变得有几分励志;“您喜欢拉赫玛尼诺夫吗”,虽然也好,但多少有点儿俗。唯独勃拉姆斯不会给人这样的感受,而且容易让人联想到他与克拉拉的爱情故事。

2020年,韩国同名电视剧《你喜欢勃拉姆斯吗》上映,也是借勃拉姆斯、舒曼和克拉拉三人的爱情讲述了一群喜欢音乐的年轻人之间的故事。不论在小说中,还是在电视剧中,勃拉姆斯都变成了一个极具辨识度的文化符号,蕴含着其他作曲家乃至艺术家所鲜有的克制的浪漫——西蒙没有直接问出口的告白、使用“您”(vous)这样的称呼、宝珥没有明确说出的拒绝,以及韩剧中因三角关系而隐忍的感情,都使得这两则爱情故事也带上了符号本身所特有的含蓄色彩。如今,当有人问你“你喜欢勃拉姆斯吗”,我们几乎可认定他或她想要表达的含义:你知道我对你的那份隐忍的爱吗?