《埃尔塔欣:一城一世》:一部古墨西哥埃尔塔欣遗址考古人类学著作

埃尔塔欣遗址位于今墨西哥韦拉克鲁斯州北部,是拉丁美洲殖民前时代当地众多原生文明聚集中心,也是墨西哥湾沿岸地区殖民前时代发展最快的区域。浓郁的宗教色彩和相应的特色建筑,使得埃尔塔欣至今仍被视为“圣城”;而难以在编年史上确切考证的存在时间,使其对世人显得更加神秘。本书由墨西哥韦拉克鲁斯大学校长所著,试图通过考古学研究,还原埃尔塔欣古城的人情风物,揭开其神秘面纱,迈出探索墨西哥湾沿岸古城文明遗址研究的坚实一步。

本书概况

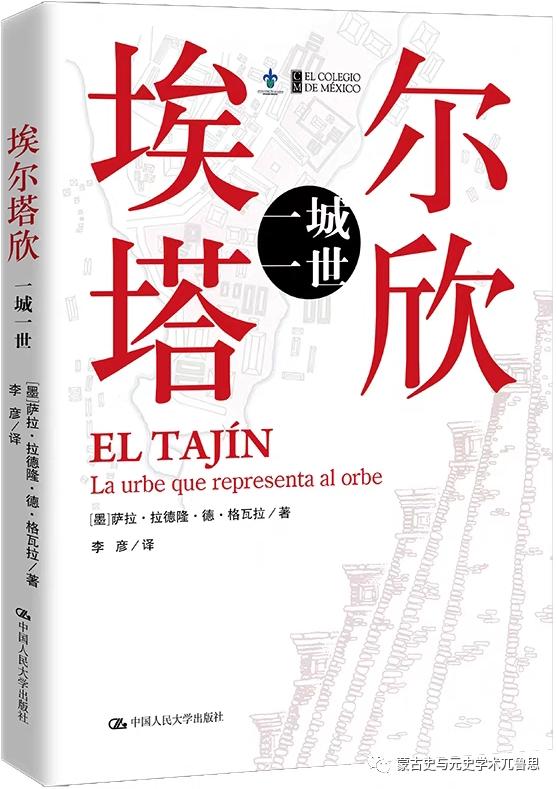

《埃尔塔欣:一城一世》

原作名:El Tajín: La urbe que representa al orbe

作者:〔墨〕萨拉·拉德隆·德·格瓦拉

译者:李彦

出版社:中国人民大学出版社

出版时间:2021年11月

页数:160页

开本:32开

装帧:平装

定价:36.00元

ISBN:978-7-3002-9812-2

本书引言

西班牙殖民者抵达之前,拉美大地上出现了很多原生文明及其聚集中心,埃尔塔欣(El Tajín)遗址就是其中之一,它不仅是回顾该地区古老历史的重要参考,也是当地民众种族和政治身份的象征,更是无数文人和艺术家创作灵感的来源。

埃尔塔欣遗址位于韦拉克鲁斯州(Veracruz)北部——墨西哥湾沿岸地区发展最快的区域,并以拥有诸多宏伟的建筑而著称。世人对该地区的了解渠道多种多样,有的通过各类新闻报道,也有的通过相关考古报告。遗址最具代表性的建筑——壁龛金字塔常见于政府、教育机构、商业和旅游业的图标图案中。

与埃尔塔欣相关的消息和报道大致可分为两类:一类来自旅行者、艺术爱好者、学者等群体,另一类来自与其相关的考古研究。这两类消息经常互有出入,但大致相同。根据目前掌握的情况,我们认为有必要讲明白以下重点内容:

与埃尔塔欣相关的诸多报道中,首先要提及的是它于1785年首次被迭戈·鲁伊斯(Diego Ruiz)发现的消息。作为探险队队长,迭戈·鲁伊斯在一次探险结束时路过这个地方,在植被掩映的众多金字塔中发现了壁龛金字塔,并以为它不过是座单独的建筑。之后亚历山大·冯·洪堡(Alexander Von Humboldt)、吉列尔莫·杜派克斯(Guillermo Dupaix)、卡尔·内贝尔(Karl Nebel)、弗朗西斯科·德尔帕索·伊·特龙科索(Francisco del Paso y Troncoso)、爱德华·塞勒(Eduard Seler)等人相继到访此地。

20世纪对该遗址进行勘探和研究的人员名单更长,其中包括建筑师、工程师、绘画家、地质学家,当然还有考古学家等,比如加布里埃尔·加西亚·委拉斯开兹(Gabriel García Velazquez)、阿古斯丁·加西亚·维加(Agustín García Vega)、胡安·帕拉西奥斯(Juan Palacios)、恩里克·梅耶(Enrique Meyer)、阿古斯丁·维拉格拉(Agustín Villagra)、罗曼·皮娜·陈(Román Piña Chan)、伊格纳西奥·马奎那(Ignacio Marquina)、迈克尔·坎彭(Michael Kampen)、阿方索·麦德林·泽尼尔(Alfonso Medellín Zenil)、保拉·科特泽(Paula Krotzer)、奥马尔·鲁伊斯·戈迪洛(Omar Ruiz Gordillo)以及阿图罗·帕斯夸尔·索托(Arturo Pascual Soto)等。在他们的持续工作下,与遗址相关的报道和研究成果日益丰富。

其中,尤其要重点提及何塞·加西亚·佩昂(José García Payón)和尤尔根·布鲁格曼(Juergen Brueggemann)两位考古学家,他们一生都致力于对埃尔塔欣遗址的研究和宣传。

何塞·加西亚·佩昂参与过墨西哥国内多个遗址的考古工作。从1938年直到1977年去世,他将近40年的时间献给了埃尔塔欣遗址的发掘和研究事业,不仅考察和修复了遗址的多处建筑,将其知名度扩大至全国乃至全世界范围,而且致力于将古城整合为一个整体向世人阐述。一方面,他出版了大量的研究成果;另一方面,通过他的不懈努力,埃尔塔欣遗址从无人问津的废墟变成可供游客参观的景观。虽然按照现在的标准,他的工作在某些方面存在争议,但考虑到其所处的时代使他在技术条件和考古知识、方法等方面都受到限制,他配得上与曼努埃尔·加米奥(Manuel Gamio)、利奥波多·巴特雷斯(Leopoldo Batres)这样伟大的人物相提并论——他们都在修缮遗址和传播西班牙殖民时期之前的历史方面做出了杰出的贡献。

尤尔根·布鲁格曼出生于德国。由于对考古学科的理论和方法怀有浓厚的兴趣,他先后在墨西哥国立人类学和历史学院(Escuela Nacional de Antropología e Historia)及墨西哥国立自治大学(UNAM)从事各类考古学研究,并取得丰硕成果。在此期间,他深入探访并研究了墨西哥湾沿岸地区的古文明遗址,尤其是埃尔塔欣。自1984年至2014年去世,他一直致力于此。正是由于他的辛勤工作,如今的普通大众才有机会饱览古城遗址50余座金字塔的风姿,研究人员也越发重视对遗址所处的历史时期、社会组织形式等开展更加深入的研究,并进一步引发了学界对埃尔塔欣古城的广泛讨论。

此外,埃尔塔欣遗址知名度的提高不仅是依靠科考研究知识的传播,更多地是借助各类艺术创作,毕竟艺术创作的数量和影响要远大于仅在少数专家中间传阅的考古文献。

事实上,自18世纪被发现以来,壁龛金字塔的形象就一直激发着不同领域艺术工作者的创作灵感。

从这个意义上讲,我们有必要提及画家迭戈·里维拉(Diego Rivera)和诗人埃弗拉·韦尔塔(Efraín Huerta)这两位20世纪的墨西哥天才艺术家及其代表作品。

迭戈·里维拉在墨西哥国家宫绘有一幅题为《托托纳克文化的节日庆典》的壁画。壁画于1950年完工,属于迭戈·里维拉在国家宫绘制的最后一批壁画。画家在壁画中绘制的壁龛金字塔、南侧球场和塔欣·奇科城(Tajín Chico)的位置都精准无误,这很可能是因为20世纪40年代他曾应朋友之邀去过遗址现场。这位朋友名叫何塞·德·耶苏斯·努涅斯·伊·多明格斯(José de Jesús Núñez y Domínguez),是潘帕特拉当地的作家兼记者[这一点由马里奥·罗曼(Mario Román)于2006年3月在埃尔塔欣城学术会议上提出]。可以肯定的是,画家与何塞·加西亚·佩昂碰面时当场绘制了精确的遗址草图,因此能够在壁画的右侧精确地还原位于南边球场东北角三名球员及球赛所需器具、护衣、护膝、马尾以及奥林(Ollin)符号和头饰。

但是,正如伊策尔·罗德里格斯(Itzel Rodríguez)在研究壁画时所指出的,“我们应当不仅满足于对迭戈·里维拉已有的研究成果的再现,更应探寻他的意识形态或形而上学的思想概念,并结合当时民族主义传播的历史背景进行更加大胆的解释。由此看来,西班牙殖民时期之前发生的种种仅是虚构出来的,而非真实的历史”(1977:60)。

正因如此,里维拉的作品显得更加成功。比如,为达到画面建筑外观的平衡,他会先绘制一个漂亮的稻草凸形屋顶,之后再加上一位面露微笑的女性形象,同时也不忘加上人物的服饰、头型变化及牙齿残缺等细节特征。画家的这一做法导致了人们的误解,以为笑脸也属于埃尔塔欣文化的一部分。此外,里维拉在壁画正中还描绘了特诺奇蒂特兰(Tenochtitlan)来的商人。这在时间上是错误的,因为埃尔塔欣城在公元12世纪左右就已衰落,而特诺奇蒂特兰城建立于公元1325年前后。

里维拉壁画中关于埃尔塔欣遗址的另一不准确之处,是他在球场墙壁上画上了某种环状物。虽然这种装饰在别处遗迹十分常见,但埃尔塔欣遗址现场并未发现它存在过的痕迹。

在里维拉绘制的众多表现文化仪式题材的壁画中,不难发现球赛、音乐伴舞及飞人舞的身影。飞人舞可能源自西班牙殖民时期之前的一种宗教仪式,至今仍在当地的托托纳克人中流行。在埃尔塔欣遗址的浅浮雕作品上发现过装扮成鸟类的舞者,导致至今人们还在对飞人舞是否起源于埃尔塔欣一事争论不休。

在同一幅壁画的底部,里维拉还利用视觉陷阱(trampantojo)手法用灰色笔触制造出浅浮雕的效果。壁画中出现了阿帕里西奥(Aparicio)的墓碑,墓碑上有一名被斩首的球员,脖子上长出了七条蛇。墓碑旁还绘制了轭、斧头、蹄掌的组合图案。所有这些都与埃尔塔欣历来重视球赛的传统有关,古城和文化特征的结合形成了这种有趣的艺术风格。此外,壁画的同一区域还出现了一个雕刻家的身影,作者由此重现了当时环境、时代和艺术风格下的古代艺术家形象。

另一位使埃尔塔欣古城的精妙和特征广为人知的艺术家当属埃弗拉·韦尔塔。他于1963年出版了诗作《埃尔塔欣古城》,诗歌感性地再现了他参观古城的情景。

埃斯特·埃尔南德斯·帕拉西奥斯(Esther Hernández Palacios)对这首诗评论道:“韦尔塔通过金字塔的神秘形象认识到,埃尔塔欣文化遗址与其他人类事件的命运相同,是人类自我毁坏的结果。”(1998:82)

诺贝尔文学奖得主奥克塔维奥·帕斯(Octavio Paz)在1964年写给韦尔塔的私人信件中,就这首华丽的诗歌表达祝贺:

……几个月前,我不记得是在校刊还是在《永久》杂志上,曾经读到过您写的一首关于埃尔塔欣的美妙诗歌。我很高兴您对诗歌的表达如此坚定和精确。在此向您表示祝贺!

以下附上这首绝美的诗歌:

埃尔塔欣古城

致戴维·韦尔塔(David Huerta)及佩佩·格拉达(Pepe Gelada)

由于当地的金字塔经常被雷电击中,托托纳克土著人将此地称为埃尔塔欣。

1

就这样走着,漫无目的,

在这寂寥的空气中静默而行,

走在绵软的沙路,走上炙热的草原,

走入水中,走向虚无

——水不存在,如碎屑般虚无。

走在尸体上,

走在铺满煅烧头骨的地面。

就这么走着,

其实不是走,其实是想留,

对疲惫的翅膀抑或无香的果实无动于衷;

因为走得缓慢,走得郁郁寡欢,

因为所有一切都已死去,

死在这寂寞而温暖的棺木里。

我们同样也已死去,

死在瞬间,死在这燥热的时节里,

死在鸟被击败之时,

死在口蜜腹剑的蛇消失之际。

无丝毫的逃亡先兆,

这里,冷酷无情,

石碑空无物,

无人,低头无人影,

无物,举目无踪迹。

一切都已盲目静止,

如同一把锋利的用来祭祀的匕首。

俨然一片血海,

轰然石化

在蒸发上升途中。

鲜血源于数个伤口,模糊不清,

和灰烬一起凝固在静止的空气里。

2

就这样走着,漫无目的,

寂寞无聊,疲惫不堪,

没有生者,亦没有死者,

死者死而再死,

活人埋葬活人。

一把利剑从天而降,

周围被染成金黄,

僵硬,

或变软,像蜂蜜一样

在浓密的阳光下,

在群簇的蝴蝶旁。

无源。

只有睁大而深邃如雕刻过的眼睛

以及破碎的柱子和痛苦的羽毛。

周边一切流传着充斥着奴役气氛的谣言,

在所有的静默中亦是些许谋杀氛围。

周围一切披上寂静的外衣,

干燥的时光中沾染着潮湿的孤单;

万物皆是痛苦。

无帝国,亦无王国。

只是走在自己的影子上,

走在自己的尸体上。

伴随着时间终止,

还有一支受伤的火与气组成的乐队

闯入这寂静的死人屋,

——一只孤独的鸟和一把匕首随之复活。

3

那么他们——我的儿子和朋友——

登上了山峰,

似乎在寻找雷电。

而我,坐在深渊的边缘休息,

一阵眩晕,

在巨大的蕨类植物中窒息。

我可以用一支麦穗切断我的想法,

用抽泣抑或眼泪阻止发声,

在无尽的痛苦中睡去,

去思考无限的爱及神圣的悲伤;

而他们,在柔软的山坡上,

只是发现,

断垣残壁的底部

沉睡着闪电的回声。

哦,埃尔塔欣,哦,仿佛一艘沉船

在具有破坏力的暴风雨下,

在石堆里;

当人类不再是人类,

所有一切都残缺不全,

只剩下你,不纯洁的荒凉圣殿,

当蛇国已成废墟,尘土飞扬之时,

瘦弱的金字塔可以永远地闭上双眼,

窒息而死,

而在所有死亡中死亡,

在所有生命前失明,

在全世界的沉默之下,

在一切深渊之中。

埃尔塔欣,雷声,神话,祭祀,

自此往后,万物俱寂。

1963年 于埃尔塔欣

如果说里维拉的壁画再现了埃尔塔欣古城的生活场景,那么韦尔塔在这首诗中,无意遮掩过去的岁月,含蓄地表达出他直面遗址的伤感情绪。诗人本人及其儿子、朋友寂寥地漫步在这片废墟和尘土之上,既给诗歌奠定了感情基调,也给古城笼罩上孤独和死亡的色彩。

诗人首先介绍了托托纳克土著语言中埃尔塔欣名字的由来,接着在诗歌中慢慢将各种意象铺展开来,其中包括象征古代神话和祭祀活动的雷、炙热且煅烧般的闪电。

诗人以这种方式提到了在遗址中看到的坟墓、石碑、断壁残垣、石堆、神庙、金字塔等各类事物,也清楚地描写了浅浮雕中出现的败鸟、孤鸟、遁蛇、祭祀匕首、剑器及眼睛等图案。这些至今能从雕板上认出的图案让人不禁联想到古城曾经的辉煌:“无帝国,亦无王国。”

诗人还在诗歌中重点描绘了死亡、谋杀、祭祀、死者、迈向死亡的脚步、头骨及遗址的最终命运。饱经沧桑的古城必将面临自身的消亡:“自此往后,万物俱寂。”

当然,如今人们会从不同的视角审视埃尔塔欣古城。壁龛金字塔俨然已经成为一个标志,对各类商家和各大教育机构都意义非凡,韦拉克鲁斯大学的校徽上就有金字塔的标志。

很显然,由尤尔根·布鲁格曼主持的考古项目有助于推动本地区旅游业的发展。遗址对公众开放的50余座建筑使游客可以领略到古建筑之美。进入考古遗址后,我们能更深刻地感知古人对空间的妙用及其独特的审美。从这个意义上讲,修缮加固殖民之前的建筑结构可以吸引更多游客参观,帮助其更好地了解这段历史。当然,接待参观游客并非开放考古遗址景观最主要的目的。

10年前的春分那一周,人们在埃尔塔欣古城遗址举行了庆祝活动。当天,墨西哥国内其他诸多的古城附近也举办了所谓的“觅灵”活动。虽然参与者对遗址的相关科学及历史知识知之甚少,且对活动持有不同的理解,但都选择在3月21日当天(无论是否为春分日)身着白色,因为他们坚信白色能够给予其力量。

根据墨西哥国家人类学和历史研究所(INAH)的研究数据,埃尔塔欣是国内仅次于特奥蒂瓦坎(Teotihuacán)的、接待参观游客人数高居第二的考古遗址。单从经济或政治的角度来看,这似乎代表着巨大的成功,但当务之急是尽快解决游客在景区随意涂画的问题。多数人建议通过延长各大考古遗址景区的参观时间来稀释游客密度。古城的宣传工作值得肯定,必将推动对西班牙殖民之前历史的进一步调查研究,但同时还必须加大对遗址的保护力度,毕竟这些遗址早在1992年就已被联合国教科文组织宣布为人类文化遗产。

目前人们对埃尔塔欣古城的了解主要基于考古学的证据以及与殖民之前其他中部美洲文明的比较。埃尔塔欣古城存在的时间使编年史学家无从着手,因此我们无法获得用欧洲语言编著的特诺奇蒂特兰或玛雅文明的史学资料,并用以证明其伟大。本书试图向世人揭开埃尔塔欣古城遗址的神秘面纱,向其他古城文明遗址研究迈出坚实的一步。从这个意义上说,本书属于探索墨西哥湾沿岸地区城市发展的又一研究力作。

作者简介

萨拉·拉德隆·德·格瓦拉(Sara Ladrón de Guevara),墨西哥韦拉克鲁斯大学校长、哈拉帕人类学博物馆馆长,美国马萨诸塞州史密斯学院客座教授,法国巴黎第一大学国家人类学和历史研究所客座教授,墨西哥科学院成员。韦拉克鲁斯大学人类学(考古学)学士(1988),巴黎第一大学考古学和艺术史硕士(1991),墨西哥国立自治大学人类学博士(1996)。曾任韦拉克鲁斯文化学院国家美术馆馆长(1995),韦拉克鲁斯大学学术秘书(1997~2001),墨西哥国家人类学和历史研究所考古委员会副主席(1996~2005)。

译者简介

李彦,女,博士毕业于北京外国语大学,现为中国人民大学西班牙语系讲师。主要研究领域:拉美经济、社会与文化,西班牙语教学。出版学术专著《哥斯达黎加中小微企业融资困境与对策研究》、Las Pymes mexicanas y chinas ante el crecimiento acelerado de las relaciones económicas entre ambas naciones,译著《中西论坛第五次会议文件汇编》、Medio Ambiente de China、La Pintura Tradicional China,并发表多篇学术论文。

内容简介

埃尔塔欣遗址,位于今天的墨西哥韦拉克鲁斯州北部,是西班牙殖民拉丁美洲之前,当地众多原生文明聚集中心之一,也是墨西哥湾沿岸地区殖民前时代发展最快的区域。浓郁的宗教色彩和与之相应的特色建筑,使得埃尔塔欣至今仍然被视为一座“圣城”;而难以在编年史上确切考证的存在时间,使其对世人显得更加神秘。本书试图通过考古学实证研究,还原埃尔塔欣古城的人情风物,揭开其神秘面纱,并迈出探索墨西哥湾沿岸古城文明遗址研究的坚实一步。

原标题:《《埃尔塔欣:一城一世》:一部墨西哥考古学家的古墨西哥埃尔塔欣遗址考古人类学著作!》