从奥斯曼到土耳其|《奥斯曼战记》:中东博弈的败者视角

2023年是现代土耳其共和国建国100周年。回望过去百年,土耳其国内政治格局、经济结构、军队角色等均发生了巨大变化。澎湃新闻将陆续推出“从奥斯曼到土耳其”系列文章,从历史出发,回顾土耳其“形成”进程中的关键节点。

众所周知,在第一次世界大战期间,奥斯曼帝国是同盟国阵营的主要参战方,且因战败而解体覆亡。因此,这场以欧洲列强争霸为核心的全球冲突,在很大程度上塑造了现代中东的地缘政治格局。近年来,国内出版界聚焦一战中东战场,先后译介了一批通俗读物与学术专著,其中包括美国记者斯科特·安德森(Scott Anderson)的《阿拉伯的劳伦斯:战争、谎言、帝国愚行与现代中东的形成》(社会科学文献出版社2013年版)、英国历史学家尤金·罗根(Eugene Rogan)的《奥斯曼帝国的衰亡——一战中东,1914-1920》(广西师范大学出版社2017年版)、美国历史学家西恩·麦克米金(Sean McMeekin)的《奥斯曼帝国的终结:战争、革命以及现代中东的诞生》(中信出版社2018年版)、美国历史学家戴维·弗罗姆金(David Fromkin)的《终结所有和平的和平:奥斯曼帝国的衰亡与现代中东的形成》(中信出版社2020年版),以及英国记者彼得·霍普柯克(Peter Hopkirk)的《新大博弈:一战中亚争霸记》(民主与建设出版社2020年版)等等。这一出版热潮充分表明,社会公众对于中东事务的兴趣与日俱增,并渴望从历史中寻求更深层次的理解。

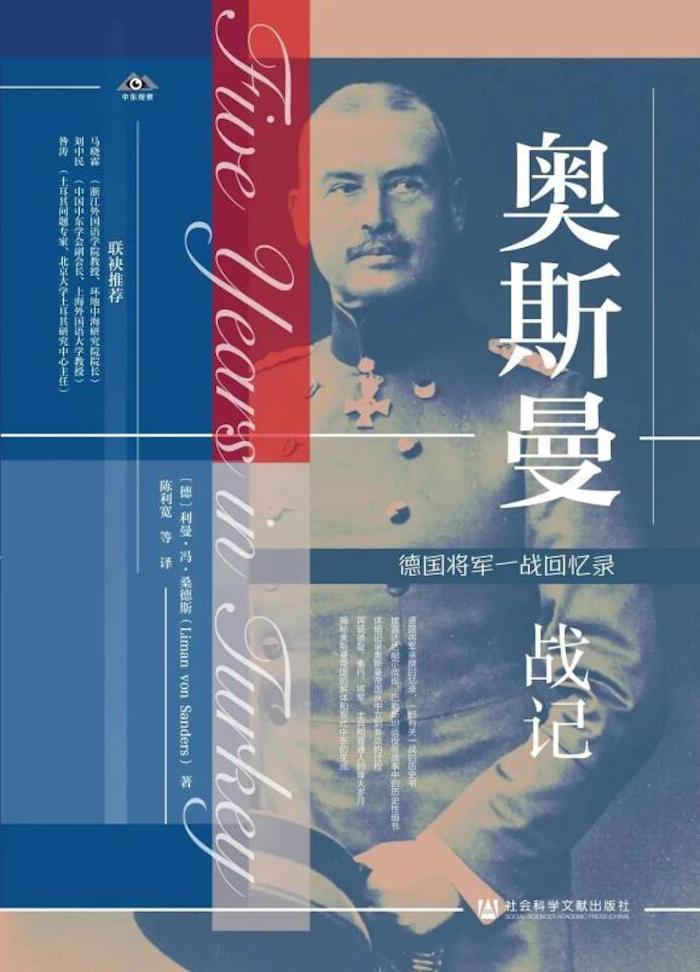

[德]利曼·冯·桑德斯( Liman von Sanders)著,陈利宽等译,社科文献出版社2023年2月出版

鉴于国内目前引进的一战中东著作大都出自英美学人之手,由延安大学历史文化学院陈利宽老师领衔翻译的这部《奥斯曼战记——德国将军一战回忆录》,便展现出独一无二的史料价值。此书原名《在土耳其的五年岁月》(Fünf Jahre Türkei),系德军名将奥托·利曼·冯·桑德斯(Otto Liman von Sanders)的战争回忆录,1920年由柏林奥古斯特·谢尔出版社(Verlag von August Scherl)首度刊行。中译本依据1927年出版的美国海军学院英译本《Five Years in Turkey》移译,完整保留了原著风貌。作为德土同盟中的关键人物,利曼·冯·桑德斯在一战爆发前夕出任德国驻奥斯曼帝国军事顾问团团长,其后指挥两国联军取得加里波利战役的重大胜利,保障了首都君士坦丁堡的战略安全。至战争末期,他以集团军群司令之职,受命前往巴勒斯坦前线,担负起阻击英军的重任,但因寡不敌众而未能力挽狂澜。简而言之,利曼·冯·桑德斯的征战经历,不仅是德土同盟兴衰浮沉的生动写照,同时也增加了其个人回忆的权威性与传奇性。此书不仅包含巨细靡遗的战事记载与一针见血的个人评论,还收录了大量作战报告和通讯电文,反映出德国军政高层对中东战场态势与土军作战力量的整体评估。接下来,笔者将结合个人研究,简述这部回忆录的成书背景与时代意义。

奥斯曼军事现代化改革中的“德国因素”

德国与奥斯曼帝国的军事合作可以追溯至19世纪30年代。18世纪末至19世纪初,为了遏制俄国势力的急剧扩张,奥斯曼帝国在素丹阿卜杜勒·哈米德一世(Abdul Hamid I)、塞利姆三世(Selim III)与马哈茂德二世(Mahmud II)的先后领导下,开启了效法西方的军事现代化改革。在改革初期,奥斯曼军队处处以法国为榜样,将其军事理念奉为圭臬。此后,随着法军实力的相对衰落,德国逐渐取而代之,成为土耳其人的新楷模。1835-1839年,普鲁士陆军上尉赫尔穆特·冯·毛奇(Helmuth von Moltke,即日后赫赫有名的陆军元帅老毛奇)应奥斯曼帝国战争部长科贾·许斯雷夫·穆罕默德帕夏(Koca Hüsrev Mehmed Pasha)之邀出任军事顾问,并参与策划了第二次土埃战争。在1839年6月24日的尼济普(Nizip)会战中,奥斯曼军队遭受决定性失败,导致普鲁士军事顾问团的工作被迫中断。19世纪七八十年代,德意志帝国在普法战争胜利的基础上强势崛起,而奥斯曼帝国则在英法俄三大国的蚕食下朝不保夕。面对内外交困的政治形势,“以德为师”再度成为奥斯曼帝国整军经武的不二法门。1882年,在素丹阿卜杜勒-哈米德二世(Abdul Hamid II)的请求下,德国陆军少将奥托·凯勒(Otto Kähler)率领3名军官赶赴君士坦丁堡,负责采用德式标准全面改组奥斯曼军队。次年,德军总参谋部军官科尔马·冯·德·戈尔茨(Colmar von der Goltz)开始为奥斯曼军方培养参谋人员,其军事理论著作《武装的人民》(Das Volk in Waffen)首创“人民战争”(Volkskrieg)概念,影响了大批具有民族主义思想的土耳其年轻军官。

德国军事理论大师、陆军元帅科尔马·冯·德·戈尔茨,奥斯曼现代军队的奠基者

1885年11月凯勒将军去世后,戈尔茨接任军事顾问团团长一职。凭借雷厉风行的处事风格与素丹本人的绝对信任,他突破一系列宗教-政治阻碍,将军队改革落实到实处。一方面,戈尔茨通过引进德制枪炮,显著提升了奥斯曼陆军的武器装备水平,同时还将达达尼尔海峡的防御工事整修一新。另一方面,他高度重视现代军事教育,一手建立起德土军事人才联培机制,选拔表现优异的奥斯曼军官前往德国,开展为期2-3年的专项学习。在戈尔茨的不懈努力下,普鲁士战争技艺得以被奥斯曼军事领导层所吸纳,不少日后身居高位的青年军官甚至以“戈尔茨一代”自居,足见其崇高威望。从某种意义上讲,他为一战期间的德土军事同盟奠定了情感基础。1895年,奥斯曼政府在戈尔茨启程回国之际,授予其陆军元帅军衔与“帕夏”头衔,以此表彰他长达12年的顾问工作。在1897年第一次希土战争中,奥斯曼帝国的新式陆军给予希腊部队毁灭性打击,充分展现了德国教官的训练成效。戈尔茨离任后,德国方面为了填补职务空缺,决定向君士坦丁堡派遣常驻武官,从而实现德土军事交流的常态化。

1898年10-11月,德皇威廉二世(Wilhelm II)对奥斯曼帝国展开国事访问,期间高调表态,宣称自己是“素丹与全球3亿穆斯林的朋友”。此次“东方之旅”使得德土关系迅速升温,而“柏林-巴格达铁路”的开工建造与军火贸易的持续增长,则令两国进一步结为战略合作伙伴。对于奉行“世界政策”(Weltpolitik)的德意志帝国而言,奥斯曼帝国的地理位置、人力资源、宗教权威与政治处境,使之成为携手挑战协约国霸权的理想盟友。当青年土耳其党人于1908年7月发动政变并夺取政权后,果断延续了阿卜杜勒-哈米德二世时代的对德军事合作,在当年秋季邀请“老朋友”戈尔茨访问首都。1909-1911年,青年土耳其党核心人物、陆军军官伊斯梅尔·恩维尔(İsmail Enver)前往柏林担任奥斯曼帝国驻德武官,并和德国军界乃至德皇本人建立起私人友谊。作为德国军事教条的忠实信徒,他于数年后升任奥斯曼帝国战争部长,成为人尽皆知的 “恩维尔帕夏”(Enver Pasha),是德土军事同盟的主要缔造者。在1912-1913年的两次巴尔干战争期间,共有24名德军军官服役于奥斯曼前线部队,主要负责对抗劲敌保加利亚。即便如此,实力不济的土军还是损兵折将、铩羽而归。巴尔干战争的重大失利,迫使苟延残喘的奥斯曼帝国更加依赖德国的政治庇护与军事支持。为了回应土方诉求、抵御俄国威胁,德国政府派出了一支由42名军官组成的全新顾问团,而顾问团团长并非他人,正是利曼·冯·桑德斯。

1913年12月,利曼·冯·桑德斯(中间戴大檐帽者)率领德国军事顾问团启程前往奥斯曼帝国,此为行前合影

利曼·冯·桑德斯与一战德土同盟

在受命前往奥斯曼帝国之前,利曼有着极为出色的军旅生涯。他本名奥托·维克托·卡尔·利曼(Otto Viktor Karl Liman),1855年2月17日出生于波美拉尼亚小城施托尔普(今波兰斯武普斯克)一户具有犹太血统的商贾家庭。从腓特烈·威廉文理中学(Friedrich Wilhelm Gymnasium)毕业后,利曼以士官候补生身份,于1874年3月13日加入第115(兼黑森大公第1)禁卫步兵团(Leibgarde-Infanterie-Regiment [1. Großherzoglich Hessisches] Nr. 115),并在一年后晋升少尉。1878-1881年,他通过层层选拔,前往柏林普鲁士战争学院(Preußische Kriegsakademie)深造,随后被调入第23(兼黑森大公第1)禁卫龙骑兵团(Garde-Dragoner-Regiment [1. Großherzoglich Hessisches] Nr. 23)。1887年,利曼以中尉军衔进入总参谋部,从而成功跻身德军精英阶层。1900年,他以少校军衔出任第6(兼西里西亚第2)“戈岑伯爵”骠骑兵团(Husaren-Regiment „Graf Goetzen“ [2. Schlesisches] Nr. 6)团长,仅用8年时间即官拜少将,后于1911年出任第22步兵师中将师长。1913年6月15日,他被德国当局任命为驻奥斯曼帝国军事顾问团团长。次日,威廉二世在登基25周年纪念大会上,授予利曼贵族爵位,后者选择继承亡妻阿米莉·冯·桑德斯(Amelie von Sanders)的贵族姓氏,正式更名为“利曼·冯·桑德斯”。

1913年12月14日,利曼·冯·桑德斯率领顾问团抵达君士坦丁堡,并根据协议规定,出任奥斯曼第1军司令,负责首都周边与博斯普鲁斯海峡的防务工作。一心渴望肢解奥斯曼帝国的俄国,无法容忍土军部队指挥权落入德国将领之手,旋即发出强烈抗议。根据利曼回忆,德国外交官员为了安抚俄方情绪,曾多次劝说其放弃第1军的指挥权,但他基于军人的职责与荣誉,不愿屈从政治压力。于是,德土当局只好采取“晋升离职”手段,通过将利曼提拔为骑兵上将和奥斯曼陆军元帅,平息了这场外交风波。然而,“利曼事件”进一步激化了德土两国同俄国的矛盾冲突,为中东地区卷入战争埋下了伏笔。1914年1月,前驻德武官恩维尔出任奥斯曼帝国战争部长兼土军总参谋长,成为利曼的直属领导。尽管前者的亲德情结极为浓厚,但两人因职权纠纷而关系不佳。在回忆录中,性情耿直的利曼毫不掩饰自己对于顶头上司的鄙夷之情,认为恩维尔惯于玩弄政治权术,在军事上缺乏训练、经验与判断力,无法解决跨国合作所面临的诸多问题。但他同时也承认,德军顾问对奥斯曼帝国的语言文化与风土人情普遍缺乏了解,不少人难以胜任驻外工作。

随着一战全面爆发,德国于1914年8月2日同奥斯曼帝国签署秘密盟约,并在不久之后,派出两艘新锐战舰“戈本”号(SMS Goeben)与“布雷斯劳”号(SMS Breslau)驶往君士坦丁堡,驰援奥斯曼海军。经过一番外交拉锯,奥斯曼帝国于11月加入同盟国阵营参战,相继开辟美索不达米亚、高加索与苏伊士运河三大战线。在开展全面动员时,奥斯曼当局试图借助素丹哈里发穆罕默德五世(Mehmed V)的宗教影响力,号召全球穆斯林共同反抗协约国。但在利曼看来,此类宗教宣传缺乏现实意义,因为与奥斯曼帝国结盟的德国与奥匈均为基督教国家,而宗教情感的凝聚力亦相当有限,难以弥合奥斯曼帝国内部的民族矛盾。1914年12月,恩维尔无视利曼有关冬日行军的风险警告,亲率第3集团军向高加索地区的俄军发起进攻,结果却在萨勒卡默什(Sarikamish)战役中一败涂地。此役几乎葬送了整个集团军,也令利曼与恩维尔之间的个人恩怨持续升级。1915年初,土军在苏伊士运河再度受挫:由青年土耳其党另一巨头杰马勒帕夏(Djemal Pasha)率领的第4集团军,被驻埃英军轻松击退。接连而至的数场胜利,使得协约国对土军实力产生了错误估计,认为只要进攻达达尼尔海峡、直取君士坦丁堡,即可“毕其功于一役”,将奥斯曼帝国逐出大战。

奥斯曼帝国战争部长恩维尔帕夏虽为亲德派,但与利曼·冯·桑德斯关系不佳

面对日趋严峻的战场态势,利曼·冯·桑德斯临危受命,于1915年3月24日出任第5集团军司令,负责坚守加里波利半岛、保卫达达尼尔海峡。在回忆录中,利曼记叙了自己指挥德土联军抵御协约国海陆攻势的完整经过。他认为,军力部署与战术机动是海岸防御的制胜关键,于是便利用战斗打响前的4周时间,进行了周密准备:首先,利曼通过地理考察与战术评估,对敌军可能选取的登陆地点予以仔细筛选;其次,他将麾下军队分为规模相近的3个战斗群,并利用高强度的行军与演习,使其适应阵地环境、保持行动灵活;最后,他全面调集现有资源,有效完善了作战阵地的交通通讯与建筑工事。实战证明,上述努力收效显著。在舰队火力的支援下,协约国集结数十万重兵,于4月和8月发起两次大规模进攻,均被德土联军成功击退。9月,保加利亚倒向同盟国阵营,迫使协约国从加里波利前线抽调兵力,投入巴尔干战场。11月,德土联军在获得增援后,开始掌握战场主动权。协约国部队眼见取胜无望,于1916年1月全面撤军。加里波利战役是德土军事同盟的“高光时刻”,奥斯曼军队凭借顽强意志,取得了参战以来的首次重大胜利,其卓越表现赢得利曼的高度赞赏。值得注意的是,未来的“土耳其国父”穆斯塔法·凯末尔(Mustafa Kemal)也在此次鏖战中赢得传奇声誉,被利曼评价为“敢于承担责任的领导人”。

担任奥斯曼军队指挥官的利曼·冯·桑德斯,摄于1916年,此时他已率军取得加里波利战役的胜利

然而,奥斯曼帝国保卫家园的坚定决心,无法掩盖其所犯下的战争暴行。利曼指出,1915年对亚美尼亚人驱逐行动给奥斯曼军队带来了极为严重的负面后果,“几乎是命运的报应”。在他看来,奥斯曼当局对亚美尼亚人的严厉处置,源于前者狂热的民族主义情绪,而负责执行驱逐政策的下级官员与普通宪兵均难辞其咎。自1916年起,紧跟德国步伐的奥斯曼帝国开始积极参与欧陆战事,选派精锐部队前往加利西亚与罗马尼亚,利曼对此予以坚决反对。他深知,在协约国的压倒性优势下,奥斯曼军队并不具备守护领土的能力,远征欧陆只会进一步削弱本地驻军的兵员素质与作战效率,进而危及中东战局。1917年初,转守为攻的英军在美索不达米亚战场取得惊人突破,于3月拿下重镇巴格达。为了夺回此地,德土两国于6月联合成立F集团军群。该部队完全仿照德军编制组建,由前德军总参谋长、步兵上将埃里希·冯·法金汉(Erich von Falkenhayn)指挥,其参谋部包含65名德军军官与9名土军军官,但实际兵力仅有集团军规模。不料,协约国并未给予同盟国喘息之机。在阿拉伯民族起义的加持下,驻埃英军于当年秋季迅速挺近巴勒斯坦,迫使F集团军群的主力部队疲于奔命、难有作为。12月初,英军一举攻克圣城耶路撒冷,逐步掌握中东战场的主导权。

利曼·冯·桑德斯(前排左四)与奥斯曼高级军官的合影

1918年初,俄国在与同盟国签署《布列斯特-利托夫斯克条约》后退出战争。东线停战暂时缓解了奥斯曼帝国的军事压力,却使恩维尔帕夏误判全局、将大量军事资源投入外高加索地区,企图趁俄国陷入革命内战之际,收复东部失地。如此一来,巴勒斯坦便沦为同盟国的次要战线,从而为协约国扩大战果创造了机遇。3月,利曼·冯·桑德斯接替法金汉出任F集团军群司令,率领3个实力空虚的集团军,在约旦地区迎战英军与阿拉伯起义军。此后半年间,对阵双方互有胜负、相持不下,但利曼深知,由于缺乏兵源补充与物资供应,德土联军早已沦为强弩之末。9月19日,英军在埃德蒙·艾伦比(Edmund Allenby)将军的指挥下发起最后总攻,并于隔日冲入F集团军群司令部驻地拿撒勒。经过一番激烈巷战,利曼侥幸逃脱,指挥残兵一路仓皇后撤,同盟国阵线随之土崩瓦解。在回忆录第22与23章中,他生动描绘了部队亡命溃逃的混乱场景,沉痛之情溢于言表。9月30日,保加利亚宣告战败,德土两国的陆上交通就此中断。10月间,随着大马士革与阿勒颇的相继陷落,盘踞在叙利亚地区的同盟国部队被英军彻底清除。陷入绝境的奥斯曼政府只好放弃军事抵抗,于10月30日同协约国签订《摩德罗斯停战协议》(Armistice of Mudros)。两天后,在德国政府的庇护下,包括恩维尔帕夏在内的青年土耳其党领导人集体流亡柏林。

与此同时,利曼·冯·桑德斯的军事顾问生涯也迎来了终点。1918年10月31日,他在阿达纳将剩余部队的指挥权交予得力干将凯末尔,随后赶往君士坦丁堡,奉命安排德国军队撤离回国。1919年2月,他在搭乘归国船只停靠马耳他时,被英军指控为战争罪犯并强行拘禁,后因证据不足,于8月21日获释,其回忆录的主体内容正是完成于在押期间。归国后不久,他于10月10日退出现役,告别了服务多年的军队。1929年8月22日,利曼逝世于慕尼黑,死后归葬达姆施塔特,享年74岁。在回忆录的后记部分,他以悲叹的口吻总结了德土同盟的历史教训,给后人留下深刻警示。利曼指出,无论是在战前还是战时,德国对奥斯曼帝国的期望都远远超出了后者的能力范围,所以注定无法实现,而德土当局的冲动自负与好大喜功,则是同盟国折戟中东的主要原因。

一战德土同盟的后世影响

尽管德土军事同盟随一战战败而瓦解,但在战后数年间,不少曾与利曼·冯·桑德斯共事过的军中同僚,相继步入两国权力顶层,进而确保了德土双边关系的延续。1923年,凯末尔带领土耳其民族主义者取得革命战争胜利,在奥斯曼帝国的废墟上建立起现代化的土耳其共和国。1924年3月3日,土耳其和德国签署友好条约,正式建立外交关系。反观德国方面,曾于1917年出任土军总参谋长的汉斯·冯·塞克特(Hans von Seeckt),在战后成为德国陆军总司令,是魏玛国防军(Reichswehr)的灵魂人物;曾任奥斯曼第4集团军参谋长的弗朗茨·冯·巴本(Franz von Papen),于1932年成为魏玛共和国总理,后于1939-1944年间出任德国驻土耳其大使;而声名狼藉的纳粹德国外交部长约阿希姆·冯·里宾特洛甫(Joachim von Ribbentrop),也曾在一战末期担任德国驻奥斯曼武官。德土高层所共有的“战友记忆”,推动两国在建交之后恢复军事合作。据统计,从1925年至二战爆发前夕,德国先后派出24名陆军退役军官与12名海军退役军官,前往位于伊斯坦布尔的土耳其军事学院任教,其中又以威廉·冯·克莱维茨(Wilhelm von Klewitz)、罗伯特·布尔曼(Robert Bührmann)和希尔玛·冯·米特尔贝格尔(Hilmar von Mittelberger)三人最具影响力。对这批德军教官而言,利曼·冯·桑德斯的回忆录无疑是开展工作的必读指南。

1943年夏,土耳其军事代表团在德国海军军官(举手者)陪同下参观大西洋壁垒,前排左二即为代表团团长杰米尔·卡希特·托伊德米尔将军

二战期间,土耳其基于上次大战的历史经验而严守中立,但与轴心国保持着密切联系。1941年6月18日,德国在入侵苏联前夕,同土耳其签署互不侵犯条约。为了将土耳其再度拉入己方阵营,德国当局可谓煞费苦心:1942年4月28日,德国驻土耳其大使馆特意举办以德国军事顾问为主题的图片展览,并邀请佩尔特夫·德米尔汗(Pertev Demirhan)、希尔米·奥奈(Hilmi Onay)等多名土耳其亲德派军官前来参观,旨在利用两国并肩作战的过往记忆,怂恿土耳其与本国“再续前缘”,齐心协力对抗苏联。1943年夏,希特勒邀请土耳其军事代表团访问德国。通过德方精心安排,以杰米尔·卡希特·托伊德米尔(Cemil Cahit Toydemir)将军为首的土耳其军官遍访欧陆各地,全面考察了德国军队的战地训练、武器装备与防御工事。即便如此,审慎克制的土耳其政府还是不忘德土军事同盟的失败教训,始终拒绝加入轴心国,甚至还在德国大势已去之际,于1944年8月2日与其断交。二战结束后,土耳其与联邦德国分别于1952年和1954年加入北约,从而以成员国身份结为军事盟友,直至今日。在北约制度框架下,联邦德国国防军和土耳其武装力量之间的高层互访与技术合作备受国际瞩目。不仅如此,两国的军火贸易也是长盛不衰,令人回想起克虏伯枪炮畅销奥斯曼帝国的年代。

出于现实政治原因,德国军事顾问团和一战德土同盟在当代土耳其的官方叙事中长期处于边缘地位,但加里波利战役的辉煌胜利与利曼·冯·桑德斯的军事才干,已然成为两国记忆文化的重要组成部分。正所谓“历史是过往与当下的永恒对话”,对照审视《奥斯曼战记》中的史实细节和活跃至今的德土军事交流,人们不难窥见德国对于现代中东的持久影响力。