特稿|临终关怀之困:死亡是必修课,完成度却因人而异

·“善终服务试图提供一种死亡方式的新范式。虽然并不是每个人都接受其主张,但是,那些接受的人在为我们这个时代展现一种死亡艺术。这么做代表着一种抗争——不仅仅是抗击痛苦,同时也是抗击医学治疗看似不可阻挡的势头。”——阿图·葛文德《最好的告别》

“这是一个现代社会才有的悲剧,并且已经重演了千百万次。当我们无法准确知道还有多少时日时,当我们想象自己拥有的时间比当下拥有的时间多得多的时候,我们的每一个冲动都是战斗,于是,死的时候,血管里留着化疗药物,喉头插着管子,肉里还有新的缝线。”美籍印裔外科医生阿图·葛文德在《最好的告别》一书中写道。

死亡是必修课,完成度却因人而异。

50 多岁的韦心是一名心理咨询师,但直到最后,她都没解开丈夫心里的疙瘩。韦心的丈夫是一名癌症患者,患病两年后病情逐渐恶化,她开始考虑临终关怀,即安宁疗护相关事宜。韦心先在网上搜集讯息,但没搜到太多实际有用的,后来无意间看到有相关组织在开展活动,又了解了详细信息,她觉得安宁疗护是个不错的选择。但是,“我丈夫反应比较激烈,他一直对此避而不谈,也从来不愿跟我讨论。我是想正视此事的,但他和家人都采取回避的态度,就好像一个疙瘩,能不解就不解。”韦心告诉澎湃科技记者。

“这个状态一直保持到他去世,最后一次昏迷后他就不在了,没有给家人留下什么话。一直到现在,这就好像一件未完成的事情,我儿子还是没有完全接受他父亲的去世,我不知道他会不会在某天爆发。如果重来一次,我还是想平静地、好好跟丈夫聊聊生死,至少给我和孩子留下几句话,但现在,只有遗憾。”丈夫去世后,韦心成为一名安宁疗护志愿者,开始一次又一次的送别。

据北京大学循证医学中心认证的信息:安宁疗护在欧美等国家称为“hospice care”,我国内地大多译为“临终关怀”。直至2017年,国家卫生计生委(现“国家卫生健康委员会”)颁布的《安宁疗护实践指南(试行)》中确定用词“安宁疗护”,同时将临终关怀、舒缓医疗、姑息治疗等统称为安宁疗护,是指以终末期患者和家属为中心,以多学科协作模式进行实践,为患者提供身体、心理、精神等方面的照料和人文关怀等服务,控制患者的痛苦和不适症状,提高生命质量,帮助患者舒适、安详、有尊严地离世,最终达到逝者安详,生者安宁,观者安顺的目的。

“医院+社区+家庭”安宁共照

根据美国斯坦福大学(Stanford University)2022年公布的数据,在美国,80%的人都希望自己生命的最后一天能呆在家中。然而,60%的死亡都发生在医院,20%在养老院,另外20%在家中。仅有一小部分人能在生命晚期接受到临终关怀的服务。

在中国,根据清华大学公共健康研究中心主任景军所分享的数据,2018年,中国共有2.83万人接受临终关怀服务。同年,中国有256万癌症患者去世,死亡总人口超过800万,测算下来,中国接受临终关怀的人数比例仅有0.3%。

国家卫生健康委员会老龄健康司司长王海东在2022年表示,2017年以来,中国5年内先后启动了两批安宁疗护试点。2019年,《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》将安宁疗护纳入全方位全周期的医疗卫生服务。截至2021年底,中国大约有1.2亿65岁及以上的老年人在城乡社区接受了健康管理服务。设有老年医学科的二级及以上综合医院达到4685个,2025年要在60%以上二级及以上综合医院建设老年医学科。建成老年友善医疗卫生机构约2.1万个,设有安宁疗护科的医疗卫生机构超过1000个。

但对于安宁疗护,还存在太多疑问。首先,什么样的患者属于安宁疗护患者?按照国际常规标准,经过医院评估,生命周期还剩3~6个月的患者可以选择安宁疗护,但这不是一个固定的刻度,就像葛文德医生所说,“我们最终的目的不是好死,而是好好活到终了。”因此,不少安宁疗护团队服务周期会达1年左右。

安宁疗护机构又是怎样的机构?目前,我国临终关怀的服务有四种模式,分别是综合医院临终病房模式、疗养院模式、社区医院模式和家庭病床模式。其中,综合医院临终病房模式和社区医院模式是主要模式。包括综合性医院与基层社卫医院开设安宁疗护科室、病房,或在既有相关科室病房(肿瘤科、老年科、疼痛科等)基础上提供附加性安宁服务,内容倾向于症状控制与舒适照护。此外,还有相关社会组织(包括社工机构、基金会、行业协会等)的非营利项目,以上模式均带有较强的公益属性。

问题显而易见。综合医院有一套完整的运行体系和考核标准,比如科室死亡率、转诊率等。要对其做出调整以匹配安宁疗护需求,哪怕是一个细节,都需要长久的讨论和推进。

在等待的过程中,那些急需照料的安宁疗护患者该怎么办?这时,独立的非营利安宁疗护机构发挥了作用,不同机构扮演的角色也各不相同。

2017年,福寿家(上海)实业发展有限公司(以下简称“福寿家”)成立。2021年福寿家参与发起了“生命社区安护公益专项基金(计划)”(以下简称“安护专项基金”),并以此入驻上海公益新天地园,与海军军医大第三附属医院(东方肝胆外科医院)、浦东新区的部分公立医院等医疗机构开展安宁服务共建,并逐步探索出“医院+社区+家庭”的社区安宁共照模式。安护专项基金一方面通过培育、输送专职及志愿人力,为医疗机构的患者提供临床安宁关怀;另一方面也在不断探索社区居家安宁的服务模式,帮助患者家庭尽可能减轻治疗护理的周转负担,让患者得到持续性照护。

福寿家生命社区经理、志愿服务部总监孔泽士举例:“我曾经接触过一个60多岁的肠癌患者,三级医院的病房床位非常有限,他后来选择转入离他家较近的社区医院安宁病房,但从社区医院回家不久病情就又加重了,要再回到三级医院,我们的团队依托在地医联网,在辗转过程中帮他牵线搭桥,尽量让他少奔波,如果他在家休养时需要我们,我们也会给到相应的支持关怀服务。”

据孔泽士介绍,“目前我们与临终相关的服务及项目基本是以公益化方式在运营,我们希望未来能够成为安宁照护与善终管理的专业型社会服务机构。”它与医院安宁疗护病房相比,更注重标准医疗治疗之外的“精神按摩”,与疗养院相比,“我们服务对象主要聚焦于生命末期的人,一个团队中有社工、医生、殡葬师等,服务体量更精更小。”

成立于2008年5月,由汶川地震的“心理援助志愿团”发展而来的上海手牵手生命关爱发展中心(以下简称“手牵手”),也是安宁疗护社会组织之一,创始人黄卫平参加了汶川地震志愿救援工作,回来后“就对帮助人这件事上瘾了”。

手牵手的工作重心主要在于志愿者培训。一期课程4个月时间,规模40人左右,授课内容包括临终规划、哀伤辅导等理论课,和进入社区,服务临终患者的实践课。在手牵手创始人黄卫平看来,中国的安宁疗护行业还处于“急症医学”领域,“只看病,不看人。这跟安宁疗护完全是两个视角。所以我对于我们组织的定位是倡导性而非服务性组织,某种程度上说,我们组织存在的意义就在于消失,人都要死,所以我希望能唤起每个人对安宁疗护的重视,这是手牵手的初衷。”

2021年,上海市卫生健康委员会印发了《关于印发上海市社区卫生服务中心安宁疗护(临终关怀)科设置标准的通知》的政策解读,其表示:“将设置安宁疗护(临终关怀)科社区卫生服务中心提供服务的形式,明确为‘门诊、住院和居家安宁疗护服务’”。其他省市也做出了扩大安宁疗护试点的尝试和探索,但依托于标准医疗场景下的安宁疗护其实还有更多意义。

治疗和“无所作为”

葛文德医生对标准医疗和善终护理的描述是:“标准医疗和善终护理的区别并不是治疗和无所作为的区别,而是优先顺序的不同。普通医疗的目标是延长生命。善终服务是让护士、医生、牧师以及社工帮助致命疾病患者在当下享有可能的最充分的生活。”

需要一支专业的团队来实现这种“可能的最充分的生活”。按照美国的临终关怀模式,这支队伍需要医生、护士、护工、社工、牧师、律师等角色,但在中国,培养这样一群人面临重重阻碍。

目前在国内,“我们的医务人员(包括患者自身)更倾向于从疾病视角来理解患者处境,以‘症状控制与舒适照护’为优先处置事项,社会心理及精神人文服务相对薄弱,但事实上安宁疗护应该是MDT,需要有多学科协同的机制。”孔泽士表示。

黄伟青是民间非营利组织上海安疗健康服务中心的发起人,目前该中心有5名安宁疗护专职人员,分别承担着医务社工、心理咨询师,和生命关怀师三种角色。据黄伟青介绍,打造一个完整的安宁疗护团队至少需要2~3年的时间,成本在40万元左右。

“到现在为止中国还没有某个真正的机构能去做全职培训,也没有比较规范或热门的大学专业教大家应该怎么做,安宁疗护又是一件极具个性需求的工作。现在的情况是大家都以自己的标准为标准,没有形成较正规的行业规范。”黄伟青说,大家只能自己寻找相关资料学习,这又导致“割韭菜”的问题,很多相关培训课程学费高达十万左右,但质量却良莠不齐。

在安宁疗护中很重要的部分就是“身心社灵”(身体、心理、社会以及灵性四位一体的完整护理照顾模式),黄伟青介绍,其中核心部分就是“灵”,要尽力把死亡这件事说清楚,这也是安宁疗护中的心理疏导与常见的心理咨询之间的差异。“这不是简单的问题导向,患者很多情绪的产生都是因为他们的生命即将结束,但我们只埋头于处理浮在表面的喜怒哀乐,却不约而同地回避着那个真正的问题——‘死亡’。”

就像《最后的告别》中说的,“善终服务护士在一个奇异的时刻进入病人的生活——他们明白自己患了绝症,但是不一定承认自己行将死去。”身处此奇异时刻的人都会不知不觉发生变化。“拯救者”容易抱着“助人”情结,“被拯救者”也很难将一切都直白地摊开,在此场景下,双方都面临着学习的任务。

比如,学习保持边界感。并非相关专业出身的黄卫平描述第一次结束安宁疗护服务后的感受:蒙了。此前他跟同事们讨论了很久,也看了很多书,但现实还是让他“感到落败”。“你以为这是一件善良又伟大的事,其实在患者眼里你就是一个陌生的闯入者。不少人怀疑我是不是搞推销、卖药的。”

那些当时极具成就感的瞬间也都发生了反转。“在聊天过程中,有一个患者说他也对心理学感兴趣,我兴冲冲买了很多心理学书送给他,后来发现那些书堆在他家中已经积灰了,连翻都没翻开。”在黄卫平看来,培训志愿者,首先不是“增加”他什么能力,而是“减少”他想要助人为乐的感觉,“别把自己当救世主”。

还有些志愿者在病人去世后哭得比家人还伤心,“对志愿者而言,我们告诉他们的第一件事就是学会倾听,他需要什么你给予什么,不要过多介入患者的生活和隐私,这是对自己的保护,也是对患者和家属的尊重。”黄伟青说。

在迎来“死亡”这个既定结局之后呢?对逝者来说死亡就是终点,但对留下的人,死亡是一件需要结尾的事。这个结尾不仅对死者重要,对于留下的人,更重要。“这是一件需要完成的事情,但决定权在患者手中。”韦心说。她在丈夫去世后,加入了“手牵手”,对她来说,作为志愿者的“被需要感”比作为患者家属的“被需要感”来得更强烈,也更具主动性。

“安宁疗护不仅是疗护患者,也是疗护家属。中国有句古话,‘死者为大’。在那个场景下一切都以患者的需求为主,但家属也需要释放压力,我只有跟这些安宁疗护人员交谈的时候,才能感到我是被理解的。对我来说很多时候,作为家属的这份‘被需要感’是无奈的,但志愿者工作是我自己的选择,我能切身感受到患者和家属的情绪,你理解他们的泪水,他们的心也会安定很多。”韦心说。

有些人因为家庭变故“入局”,也有些人从志愿者变成了患者亲属。李云在2015年接触到安宁疗护,2020年,李云舅舅被检查出患有恶性肿瘤。“因为有相关知识,我比较冷静理智,但我舅舅不想让我看到他狼狈的样子,所以对他的安宁疗护服务都是其他同事做的,我印象深刻的是他去世那天。”

“我接到妈妈电话立刻赶到医院,我知道人去世后听觉最后消失,就趴在他耳边跟他说,舅妈和弟弟我们都会照顾好,你就放心走吧。舅舅还稍微点了点头。几分钟后,他就彻底没心跳了。这也是我做安宁疗护志愿者后比较重视的部分,就是死后还剩下什么。之前陪护过的一个老年患者临走前做了三件事:把旧房子卖了,在女儿家附近买了套房,方便女儿照顾自己老伴儿;记下了所有来看他的人和带来的探望品,嘱咐家人这些人情都要还;给小外孙送了本书,在扉页上写下了他对外孙的期许。我们还帮他们一家人拍了张全家福。”李云说道。

死亡是每个人的课题,但课题完成度却因人而异,关于死亡焦虑这件事,我们能做的只有不断练习。

孔泽士最近跟一个年轻的癌症患者保持着联系,对他来说,给年轻人做咨询让他更疲惫。“因为我总能看见自己。这个肠癌患者接受过高等教育,人生才刚开始,我们保持着不远不近的联系,通常是她找我,大多数时间都是坏消息,为数不多的好消息就是她又搞到药了。我常常看到那些充实度过人生的人总是更坦然些,那还有很多事未做的人情绪则更加激动,年轻人不断追问为什么,孤寡老人面临着孤独终老的境地……我在他们身上不断看见自己,关于死亡这门课,我上了很久,却依然未知全貌。”

“我连自己的墓志铭都想好了,就叫‘舢板远去了’,这就是我所理解的生命自我实现的过程。”孔泽士说。

安宁疗护收费制度

根据行业媒体BioSpace提供的数据,2020年,全球临终关怀市场规模为112亿美元,预计到2030年将达到253.09亿美元,2021年-2030年的复合年增长率为8.4%。2021年,美国三分之二的临终关怀机构在作为营利性实体运营,私募股权公司拥有的临终关怀机构数量从2011年的106家飙升至2019年的409家,其中,72%的被收购机构是非营利组织。

2022年2月14日,北京市卫生健康委员会联合七部门,发布《北京市加快推进安宁疗护服务发展实施方案》表示,支持和引导社会力量举办规模化、连锁化的安宁疗护机构;鼓励具备条件的养老机构根据服务需求,结合自身实际开展安宁疗护服务。我国也有企业正在探索安宁疗护商业化之路,比如,泰康保险集团股份有限公司在2021年3月,启动了泰康安宁疗护项目,并在北京、上海、厦门等9个城市实现落地。

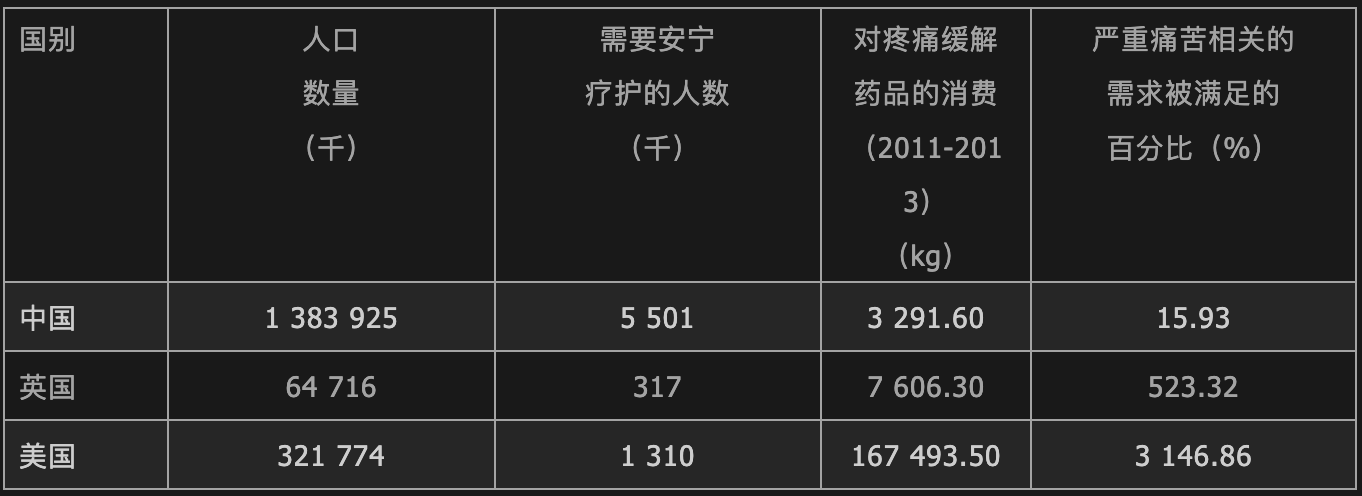

但总体来看,中国安宁疗护行业的市值兑现率还是较低,以疼痛缓解药品消费为例,从下图可以看出,我国的临终患者遭受痛苦折磨的人数是英国的17倍,但从2011至2013年在疼痛缓解药品的消费量方面,中国的消费却不到英国的一半。与美国相比,我国临终伴随疼痛的人数是其4.2倍,但美国对疼痛缓解药品的消费量却是中国的50倍。美国患者人均使用68000 mg,而在中国患者则为314mg。

中国、英国和美国关于临终时是否伴随痛苦和痛苦缓解的对比。图片来源:《柳叶刀》安宁疗护委员会

据孔泽士介绍,首先,目前临终关怀相关服务还未进入医疗保险系统,此外,收费标准也难以确定。其他疾病都有相应的收费标准,但安宁疗护不是。它的服务重心已经不是治病,而是帮助患者在当下享有可能的最充分的生活,这就造成公众对临终安宁服务的认知模糊以及对安宁服务价值较低的支付认可,“很难用量化的标准去考量它背后这种社会性,乃至精神层面的部分。”

如前所述,当下的安宁疗护模式主要依托于公立医疗机构,在医疗资源紧张的大背景下,目前的安疗开展资源及能力(基础设施、病床、人力等)还较为缺乏,且以公立医疗为主的安宁供给体系还没有良好的付费体系,也未建立较好的生长土壤。2022年,北京协和医院缓和医学中心成立,主任宁晓红曾在公开演讲中表示,缓和医学需要三甲医院,但组建该科室也要克服很多困难,“我介绍完后,有的同事就说,内容很好,但是我们不需要,我们这是打化疗的科室,化疗病人都还打不完,咱们做不了这事儿,让别人去做吧。另外一些同事就非常善意地提醒,你小心点,你说的这个事,不就是说人要死的事吗,他怎么死的你能说明白吗?你还帮他,你择还择不清楚呢(择:撇清干系)。”

现在的安宁疗养社会组织资金多来源于基金会筹集、企业捐助,以及个人募捐等,此外,还有其他“曲线救国”的方式。比如福寿家的“安宁殡葬一体化”,让殡葬服务来有效反哺支持安宁服务,“手牵手”则是开展针对志愿者的收费培训。

但由此产生的问题接踵而来。殡葬和安宁疗护属于不同领域,交接过程中会产生各种问题。志愿者培训难以形成常态化大规模模式,黄卫平在中国台湾地区培训时见过最长周期达2年的安宁疗护志愿者培训课程,但这在中国大陆几乎不可能,“大家要养家糊口,总有比志愿服务更重要的事。这也可以理解,毕竟安宁疗护在中国大陆才刚起步,安宁疗护是有关死人的事,活人很难设身处地的有所感受。”在英国,相关志愿者也会在某些方面得到政策优惠,比如当志愿者自己要享受临终关怀服务时,会有价格优惠,这在中国,则是更远的目标。

能不能另辟蹊径,建专门的安宁疗护医院呢?这面临更多的问题,它需要雄厚的经济实力、专业的安宁疗护工作人员、经过审批的医疗资质……“我们只能说,这是埋在内心深处的愿望。”黄卫平说。

在日本,安宁疗护病房是定额制,入住期限为30天,倘若住一个月需要花费45万日元,除了钱之外,入住该病房还有其他限制。目前,日本厚生劳动省大臣、都道府县知事认可的入住条件只有癌症晚期和艾滋病患者,一旦入住就不能展开任何治疗性医疗行为,但缓和护理除外。

日本已经开始推行居家临终,有小城医疗化的“尾道模式”和“小平照护城”模式。“尾道模式”提倡“家为病房,街道是走廊,医院是护士站”,患者不需要住院,这一模式中,照护保险起到推动作用,照护保险主要用于保障需要照料的老人入住养老机构。该保险刚推出的时候,有人称之为“子女不孝险”,在医师协会所属的医生中,有90%以上的人都会出席患者与其家属的照护会议。

然而,医疗与照护的合作并不很融洽。这里存在着一些制度性原因:一方面,医生参加照护会议并不能获得诊疗报酬;另一方面,为了追求自身发展,多数年轻医生会选择以高水平医疗为目标而成为专科医生。即便是对于专业医疗人员来说,居家医疗也是困难重重。

“小平照护城”是一个集居家疗养援助诊所、上门护士站、居家照护援助机构(照护管理中心)、日间服务中心、老年人专用租赁制集体住宅为一体的综合机构。在照护城中,法人“东京社区社会福利联结”负责提供咨询并培养义工,同时还进行育儿援助。饮食均由食堂配餐,入住者也可自行用餐。照护城有紧急求救电话,如需看护,24小时随时可以请护士上门。“小平照护城”建立起了一种“一个人放在家里也很安心”的制度。

这些探索能形成可复制的经验吗?日本社会学家上野千鹤子认为:“在日本,通常都是市民行动在先,制度紧随其后出台。在日本,市民活动有着深厚的积累,市民打造出‘共助’体制,而这种体制既非‘自助’,也非‘公助’。市民的自发活动得以充分发挥,同时行政部门与市民能携手进行新的尝试。只要能够做到这两点,我相信,他国也可以复制日本的经验。”

(应采访对象要求,文中韦心、李云均为化名)