蒲隆|不朽之笔传不朽之人:约翰生与《约翰生传》(上)

《约翰生传》(全译本),上海译文出版社2023年3月即将出版

“从来不朽之笔,须传不朽之人,于是人以文传,文以人传——究竟谁靠谁传,渐渐的不甚了然起来……”

这是鲁迅的名作《阿Q正传》第一章“序”中的话。少年时初读《阿Q正传》,我就把这段精辟的议论铭记于心了,但完全把它当作一种犀利的讽刺。年长以后,每当读一些名人传记或回忆录,总想起这番话来,仔细玩味,觉得这虽然是种调侃之言,但还确实道出了一定的真理。

临近耄耋之年,应上海译文出版社冯涛先生之约译完这部《约翰生传》后,我相信鲁迅的这段话用到这部著作上再贴切不过了。

“词典约翰生”

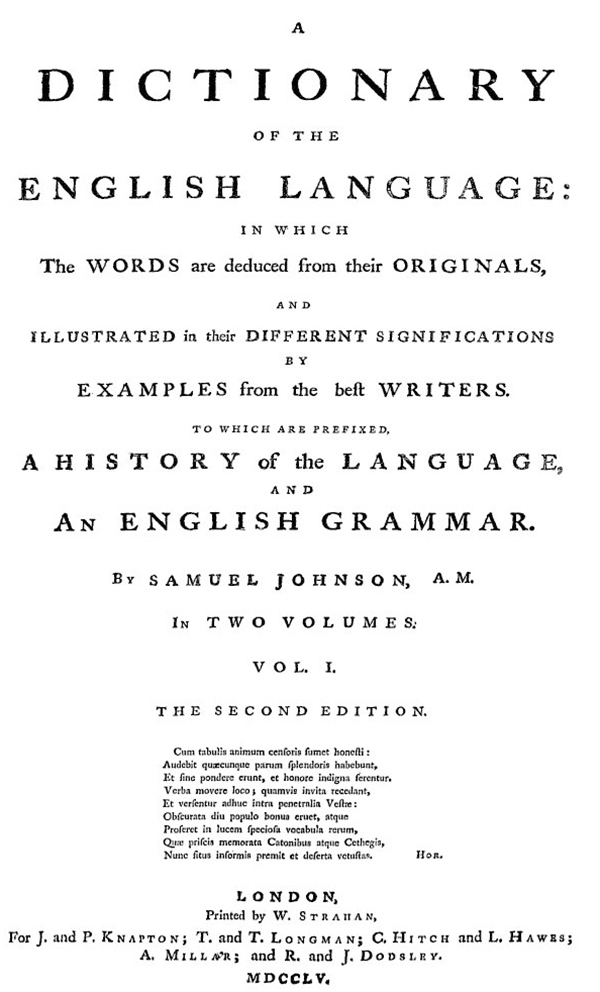

先说“不朽之人”。约翰生凭一己之力,用八年工夫编著了一部《英语词典》,赢得了“词典约翰生”的徽号。要知道,法兰西学院由四十位院士组成的团队花了四十年光阴才编成了他们的《法语词典》,所以,仅此一项功劳,约翰生完全算得上是一位“不朽之人”了。十九世纪英国名作家托马斯·卡莱尔在他题名为《英雄与英雄崇拜》的演讲录中,把约翰生列为三位“文人英雄”之首(另外两人是卢梭和彭斯)。该书对他的《词典》讲了这样一段话:

假使约翰生除了他的《词典》,再没有留下任何东西,人们也可以从中探寻出一种伟大的才智,一个真正的人。凭借其明确的定义,总体的坚实稳固、诚实可信、真知灼见以及卓有成效的方法,它堪称所有词典中的翘楚。它里面有一种建筑学上的高贵品质;它屹立在那里,俨然是一座宏伟、坚固、方正的广厦,巧夺天工,完整对称:你断定建造它的是一位真正的大工匠。

约翰生编写的《英语词典》

及至十八世纪,法国和意大利早都有了自己语言的权威性词典的时候,英国还没有一部标准的英语词典,随着世代的更替,十八世纪的作家们担心自己的语言很快就会变成老古董,就像蒲柏(Alexander Pope)在《批评论》中所写的那样:

我们的儿子们看见父辈的语言陵替,

乔叟现在是这样,德莱顿也必定如此。

一部词典有助于延缓这种变迁。约翰生于1747年发表了他写给切斯特菲尔德勋爵的《英语词典编写计划》。书商从中看到了商机,便约请既有意向又有能力的约翰生当此重任,并预支了一千五百七十五英镑,这笔钱几乎全花在购买文具和支付六名抄写员的工资上了。历时八年多(原计划三年),他于1755年完成了这一令人难以置信的伟大工程。

这部词典收词四万条,定义精准(除了个别调侃性的),引文丰富,多达十一万四千条,上自锡德尼(Sir Philip Sidney,1554-1586),下至他的同时代人。该词典问世后,一百余年,成了一部标准的英语参考书,约翰生生前就出了五版,为尔后的词典树立了样板。其中不少定义仍被当代的词典重复使用。当代作家约翰·韦恩(John Wain)在他的《塞缪尔·约翰生》一书中写道:“如果约翰生在1755年去世,他的名字将会仍然在识字的英国人和全世界使用英语的人的心目中熠熠生辉。当年轻的罗伯特·勃朗宁决定他的命运就是做一名诗人的时候,他便坐下来从头至尾阅读约翰生的词典。”因为“这些引文是一种又长又迷人的文选。他有意识地选择的这些引文,不仅举例说明词义,而且传达有价值的思想或有趣味的信息”。所以一个人一页一页翻阅《词典》时能够既长见识,又得乐趣。

无与伦比的全才

当然,约翰生的不朽地位并不是单靠一部词典确立的。他是文坛上无与伦比的全才,首先他是一位杰出的诗人。诗人苏厄德小姐(Anna Seward)甚至说:“除了他的正字法著作外,约翰生博士的每件作品都是诗。”讽刺诗《伦敦》(1738)初次展示了他超凡的才能,产生了一鸣惊人的效果。人们议论纷纷,认为作者是一个无名诗人,甚至比蒲柏还要伟大。它也引起了当时这位诗坛霸主的高度重视,多方打听作者的来历。这首诗反映了伦敦对艺术才华和艺术家的精神、肉体的摧残,对暴政和压迫给予了最强烈的抨击。长诗《人愿皆空》(1749)被认为是所有语言所能产生的道德说教诗的高峰。它抨击了人的傲慢和追求,揭示了一个人们喜爱的主题:人生的悲哀。约翰生认为人类对权力、学问、武功、长寿、美,甚至德的渴求都不可避免地伴随着不幸,只有在宗教信仰中寻求安慰。幸福是可以得到的,如果我们“把心用到”虔诚上的话。

约翰生绝大多数的作品都是倚马千言、一气呵成的,唯独诗剧《伊瑞涅》精雕细刻了多年,1737年基本完成。这部悲剧的情节是从理查德·诺尔斯的《土耳其民族通史》中提取的,写的是希腊美少女、基督徒伊瑞涅被俘后在土耳其皇宫里的遭遇。这部悲剧直到他的学生、名演员加里克出任朱瑞巷剧院经理后,才于1749年搬上舞台,但反响并不热烈。鲍斯威尔问及他的感受时,他的回答是“像纪念柱一样”。鲍斯威尔的解释是,约翰生宠辱不惊,任人评说,我自岿然不动。当然我们也可以解读为他认为这是他在这一领域里的一种永久的碑记。我们必须记住,在西方文化史上,十八世纪被称为“理性时代”,而约翰生正是理性时代的代表人物,“理性人”。因此,说理是他的长项,煽情是他的短板,他的诗文、小说、批评都发挥了这一长项,获得成功,但戏剧却是需要煽情来感染观众的。他这方面的能力不足,就难能达到预期的效果。他说莎士比亚的有些剧本并不适合上演,如《麦克白》。《伊瑞涅》整部剧虽然思想广博,意象丰富,妙语如珠,但也只能当作一首诗来欣赏。

相比而言,约翰生的散文数量更多,影响更大。两百零八篇《漫游者》以及后来的《闲散者》等系列报刊文章为他赢得了大量的忠实读者,给他树立了文体家和道德家的声名。不同于斯威夫特散文的简练、艾迪生散文的亲切雅致,约翰生的散文善用排比,讲究节奏,风格堂皇大气,用词典雅奇崛,而且好用拉丁文词语,引得很多人竞相模仿,真可谓开一代文风,成一代文宗。约翰生写这些文章有意“灌输智慧与虔诚”,教导人们用一种理性和符合宗教信仰的态度对待人生。这些文章主题繁多,涉及范围很广。这种报刊文章虽然该世纪早期已有《闲话报》(The Tatler)和《旁观者》(The Spectator)开了先河,但约翰生的文章从内容到语气更加严肃,探讨更加深入。

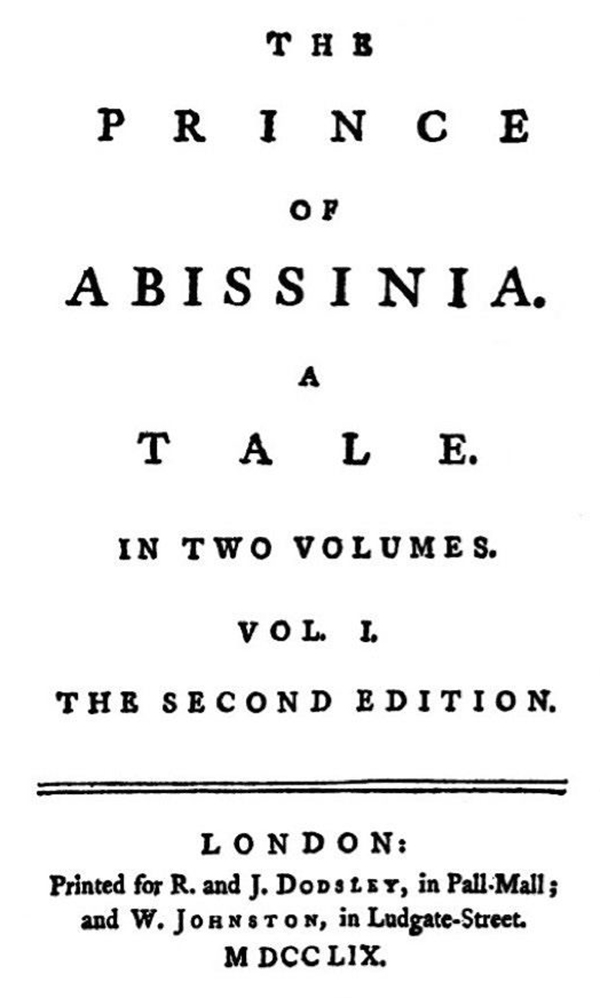

约翰生也是一位别具一格的小说家,他一生只写了一本哲理小说《阿比西尼亚王子拉塞拉斯》(1759)。小说情节非常简单,王子拉塞拉斯从小生活在人间仙境“幸福谷”里,却感觉不到幸福,于是设法逃离这条“幸福谷”,另找真正的幸福。他们一行人到过很多地方,接触过各种人,经历过人生最重要的一场场景,发现人生到处充满了精神空虚与烦忧。小说深入探讨了人生的各种重大问题,得出的结论是:“人生到处都是同一种情况,需要忍受的多,能供享受的少。”这种人生观与他的《人愿皆空》所反映的是一脉相承的。小说的最后一章是“并无结论的结束语”。经过一番游历,这一行人对未来都有了一种较实际的设想,但又担心不能实现,于是决定打道回国了。鲍斯威尔认为:“就算约翰生没有再写别的任何东西,这部作品也会使他在世界文学中名垂千古。他的作品没有一部在欧洲流传如此之广,因为它被译成了大部分现代语言,如果不是全部的话。这个故事具有东方意象的一切魅力和英语能够表现出的全部力量与优美。”

约翰生唯一的小说《阿比西尼亚王子拉塞拉斯》

约翰生是位杰出的莎士比亚学者,他编的一版《莎士比亚作品集》有助于十八世纪解读莎剧文本的工作;其他编者不甚了了的地方,在约翰生那里往往能找到明晰的解答。这个版本的突出特点是他的评注和具有理论与历史价值的大胆的“序言”。他在“序言”中判断文学的标准是它是否忠实于生活,而不是是否符合抽象的规则,也就是“三一律”的教条,因此,最终把莎剧从新古典主义评论和更加学究气的研究中挽救出来。鲍斯威尔是这样评论约翰生编的《莎士比亚作品集》的:“这部书即使没有其他优点,单就拿出他的‘序言’,国人也没有理由加以抱怨,因为在序言里那位不朽诗人的优长与不足在一位大师的手笔下展现无遗。对莎士比亚不分青红皂白的盲目崇拜把不列颠暴露为外国人的笑柄,约翰生由于坦诚地承认他这位诗人的缺点,反而使给予他应得的无可争议的赞扬更加可信。毫无疑问,对诗人高唱赞歌的人中间没有一个为诗人赢得过有这一半的荣耀。他们的赞扬就像律师的褒扬,是站在自己利益的一边:约翰生则像那法官严肃认真、深思熟虑、不偏不倚的论断,说出来一言九鼎,让听者对他敬重有加。他作为一位评注者,功德无量,尽管他的研究还不像应有的那么深广,他的调查也不像可以做到的那么敏锐;这一点我们现在从其他后来的能干又灵巧的批评家的劳动成果中确知无疑。”

1773年,约翰生在鲍斯威尔的陪同下游历了苏格兰及其西部的赫布里底群岛,1775年出版了《苏格兰西部诸岛纪游》。当年,鲍斯威尔就出版自己的《科西嘉见闻录》征求过约翰生的意见。约翰生指出,这部书稿的历史部分是从书本上抄来的,只有日记部分是自己亲身经历和亲眼观察的记录,同时发表了这样一番见解:“我常想,游记,或者旅行记,如果不是判断力强、为人正直的能人高手用生花妙笔如实描写所经过的国家的风土人情,那还不如不出。”可见,他对游记的要求是很高的。

约翰生并不喜欢到处旅行,除了苏格兰,他还去过威尔士。法国是他去过的唯一的外国。他不写威尔士,因为威尔士与英格兰大同小异,没有新鲜感。他不写法国,因为他认为很多人比他更熟悉这个国家,他没有更多的话可说。他的游记的重点也不是苏格兰,因为思雷尔夫人(Hester Lynch Thrale)曾表达过看看苏格兰的愿望,他表了这样的态:“看看苏格兰,夫人,只不过是看看一个更糟糕的英格兰。那等于看花儿逐渐凋谢,剩下一根光杆儿。看了赫布里底群岛倒算是看了一种迥异的景象。”他承认,“从西部诸岛获取的思想比从我记得的任何事情上获取的都多。我看见了一种迥异的生活体系”。这样,他就在他的经历中显得新鲜的社会和自然景观中有了一次全面的道德反思的机会。他要在这次酝酿了很久的旅行中达到什么目的,是心中有数的。所以他要写,写出的肯定不是浮光掠影的表象,而是对当地历史、伦理、民俗、地貌的深入考察,既有具体细致的风物描述,又有对社会的广阔哲学观感。众所周知,约翰生具有敏锐的观察力,精准的辨别力,强劲的理解力,活跃的想象力,热烈的好奇心,为人正直,又有神来之笔,他的游记一问世,人们对这位对苏格兰怀有偏见出了名的约翰生写的关于苏格兰的书充满了好奇。苏格兰的有识之士对这本书的公正、深刻由衷地叹服。这本游记还有一种出乎意料的社会效应,那就是,读过此书后,有些苏格兰人认识到自己的欠缺,开始重视绿化自己的家园了。后来,陆陆续续有约翰生的崇拜者们循着他的足迹,探访他到过的地方,缅怀这位伟人,从而促进了该地的旅游业。

“御用文人”

约翰生在风华正茂的二十八岁时来伦敦闯荡,充当文学苦力,最初给《绅士杂志》(The Gentleman’s Magazine)的老板凯夫打工,编写议会辩论摘要,因此很早就对政论、时评的写作非常在行。他晚年写过四本政论小册子,由于他一贯拥护君主政体,因此这四本小册子全都替当权者说话。1768年在米德尔塞克斯选举中,激进自由派人士约翰·威尔克斯当选为代表该郡的下院议员,下院多数派却将其驱逐,约翰生竟然于1770年出版小册子《虚假警报》,对这种明火执仗的违法行为予以辩护。写《关于福克兰群岛最近事态的思考》(1771),是为了支持内阁通过谈判而不是战争与西班牙解决领土争端的举措,其中对战争灾难的描述尤为雄辩有力。写《爱国者》(1774)是为了帮助朋友亨利·思雷尔重新入选议会,文章写得活泼生动、大气磅礴。《征税非苛政》(1775)更是秉承内阁的旨意写的,副标题是“答美洲会议的决议与讲话”,这本小册子充满了武断的主张,尖刻的讽刺,恣肆的嘲弄。这里不妨引用其中的几句:“殖民地居民不能因为他们幼年时没有被征税,就一口咬定他们现在也不应当被征税。我们不让牛犊拉犁;我们等它长大了再拉。”比喻尽管形象生动,发表时却被当局删去了,也许是觉得这种比喻不够严肃吧。

尽管约翰生的小册子频频遭到持不同政见者的攻击,他反而将它们汇编成一册,题名为《政论文集,〈漫游者〉作者著》,前面还煞费苦心地引用诗人克劳狄安的一段拉丁文作为题识:“认为服从一位君王就是当奴隶,这是一个错误;再找不到比有个虔诚的君王更痛快的自由了。”

约翰生认为,文章遭人批评就说明它引起了人们的重视,这种批评反而会扩大该文的影响,而他却从来不做反驳。他说:“我宁肯被人攻击,也不愿遭人冷落。因为对于一个作家而言,你能做的最坏的事就是对他的作品不发一言。攻打一座城市是件坏事;但将它困饿则更坏;攻打未必成功;也许你的阵亡人数比歼敌人数更多;但如果你困饿该城,你肯定稳操胜券。”

对攻击锻炼得刀枪不入的约翰生听了鲍斯威尔传达的一位正直牧师的劝告却沉默不语了。这位牧师写道:“如果您再次以政论家的身份向公众讲话,我倒希望您记住,丰富的想象或遒劲的语言将难以弥补诚实的缺欠、公正的缺乏和真理的缺欠。我还要补充一点,如果我今后还像此前那样喜欢阅读您所有作品中最精彩的《漫游者》,我惯常在里面找到的乐趣将会被这样的反思大打折扣,那就是,一部如此道德高尚、文笔典雅、价值千金的作品的作者却把他的才华糟践到《虚假警报》《关于福克兰群岛最近事态的思考》和《爱国者》之流的制作上。”这篇文章写在《征税非苛政》发表之前,约翰生听到却在《征税非苛政》发表之后。

自然有人要把这本小册子与他的恩俸联系起来,把他说成一个御用文人,约翰生为此也大伤脑筋,一度考虑过辞掉恩俸,但最后在朋友们的劝阻下打消了这种念头。

当然,这些小册子中的智趣、讥刺、雄辩使当时的人读起来心情急迫,也会使将来的人读起来乐趣无限。事过境迁,文章的时效已经过去,读它们纯粹是为了欣赏文章的文字和逻辑。

传记大师

约翰生是一位传记大师。一位天才可以就微小的题材作大文章。他能把《绅士杂志》老板凯夫这样一个人生道路甚为狭隘、没有任何偏离或偶发事件的人的生平写成引人入胜的叙事作品。所以给诗人萨维奇这样有故事的人作的传就更是精彩纷呈了。他早年写的《萨维奇传》反复灌输了一个非常有益的教训:热情洋溢的人应谨防对热情过于放纵。在这本传记中,五花八门的事件相互关联,丝丝入扣,清晰而生动,全书闪耀着灿烂的哲学光辉,因此成为最有趣的英语叙事作品之一。难怪大画家雷诺兹一只胳膊支在壁炉台上,站着一口气把它读完。

1778年,伦敦的一批书商准备推出一套《英国诗人集》。他们根据当时的文学趣味,先选定了诗人及其作品,为了扩大影响,特别约请文坛霸主约翰生在每位诗人的诗作前写一篇评传性序言。这项工作正投约翰生所好,他便欣然允诺,并追加了几名诗人,总共五十二位。从十七世纪的考利和弥尔顿开始到约翰生的同时代人格雷结束。后来这些评传性序言又单独印行,题名为《英国诗人传》。这是一部将文学传记和文学批评完美结合的经典性著作,文笔也比作者以前的作品平易,是约翰生的作品中最受普通读者欢迎的。

约翰生写传记坚持真实,对传主的缺点也不掩饰,从具体、琐细处着眼,凸显传主的性格和癖好。关于诗作,他认为理想的诗人应当在平凡中见新奇。诗必须意思明了,能愉悦读者,帮助读者理解世界、为人处世。他主张诗必须符合自然,符合逻辑,符合宗教,符合道德,符合生活的真实。他不喜欢玄学派的巧智,但仍然做了深入细致的分析,为世人发现了诗歌领域里的一片新天地。且看《考利传》中的这一段文字:

巧智,如果不顾它对听者的影响,可以被更加严谨、更加科学地看作是一种“和谐的嘈杂”,一种各式各样迥异的意象的结合,或者是对明显不同的事物中的隐秘相似的显示。把巧智这么一界定,他们拥有的就绰绰有余了。把风马牛不相及的想法生拉硬拽套在一起,把天然与人工搜遍,为的就是说明、比较、影射;他们的学识给人启迪,他们的微妙令人惊讶,然而,读者通常认为自己的长进付出的代价太高,尽管有时叹赏,却很少得到愉悦。

读《诗人传》给人的感觉是:“约翰生是一位睿智又极其严厉的判官。他明察秋毫,能看透人的行为最秘密的源流;他又刚正不阿,总是用‘圣所的天平’称他的同类的道德品格。他太无畏,不想姑息对手,太高傲,不会逢迎高手。”所以他对点评的对象大都褒扬少、贬抑多。

约翰生是一名虔诚的英国国教会信徒。他的《祈祷文与默想录》于死后出版,如实记录了他发自内心的虔诚和修身养性的历程。

凭借这些成果,约翰生成为十八世纪中后期英国文坛的领袖,有人冠以“独裁者”“大汗”的称号。尼尔森(William Allan Neilson)和桑代克(Ashley Horace Thorndike)合著的《英国文学史》共分十七章,其中五章分别用一位作家的“时代”作标题。它们是:第六章,“莎士比亚时代:非戏剧文学(1564-1616)”;第七章,“莎士比亚时代:戏剧(1564-1616)”;第九章,“德莱顿时代:1660-1700”;第十章,“蒲柏时代:1700-1744”;第十一章,“约翰生时代:1744-1784”。更有甚者,William Flint Thrall和Addison Hibbard编著、C. Hugh Holman增订的《文学手册》(A Handbook of Literature)中的“英国文学”条把428年至1960年分成二十个区段,每个区段都以文学思潮或王朝的名称冠名,如莎士比亚所处的时代冠以Elizabethan Age,唯独1750-1798时段用文人冠名:The Age of Johnson,由此可见约翰生在英国文坛的影响力和重要性。

言谈甚至比文章更精彩

平心而论,约翰生的作品中,《英语词典》可以说是世不二出的。他的文学批评的眼光在同时代人中也是首屈一指的,然而其中掺杂着偏见。其他的文学样式,如诗歌、小说、散文、戏剧、传记、政论等,单独而论,并不是无人可及。然而他的综合实力却是无与伦比,他古典学养深厚,现代文学精通。亚当·斯密说:“约翰生读过的书比当代任何人都多。”他连烹饪书也读,甚至扬言自己要写一本。他有一种特异功能,能够一下子抓住书中的要点,而不用劳神费力逐字逐句从头细读到尾。他德行完美,见识超群,智趣丰富,幽默横生,随机应变,妙语连珠。人们崇敬他的德行、钦佩他的才华,欣赏他的言谈。有人形容在场的人洗耳恭听他的宏论就像古希腊人聆听神谕一样。他是“文学俱乐部”的核心人物,周围聚集了一大群文化精英,中国读者熟知的有大画家雷诺兹,政治家、文学家和演说家伯克(Edmund Burke),表演艺术家加里克,小说家兼诗人哥尔德斯密斯,历史学家吉本,政治经济学家亚当·斯密等人,还有一些我们不熟悉的贵族和学者。

正在读书的约翰生

以约翰生为核心的“文学俱乐部”

朗(William Long)的《英国文学》一书对约翰生评价不是太高,说“这个人肯定不是他的时代最伟大的作家,或许根本就不是一个伟大作家,但他是当时英国文坛的独裁者,现在仍然作为最引人注目、特立独行的人物隐现在数百年辉煌的文坛上”。朗的看法是:“约翰生在我们文学中的伟大地位与其归功于其书,不如说归功于鲍斯威尔对其人的描画。”他认为《约翰生传》是一部不朽之作;赞扬是多余的,必须阅读它品味它。按照他的观点,约翰生的不朽之身,主要归功于鲍斯威尔的不朽之笔。可是问题来了,如果约翰生根本不是一个伟大作家,鲍斯威尔怎么会崇拜他,会那么急切地想结识他,结识之后,又二十年如一日忠心耿耿,见面后记录他的言行,始终保持书信联络;怎么会在约翰生去世后,用他的不朽之笔,成就约翰生的不朽之身呢?鲍斯威尔一生结识的名人很多,国外的有卢梭、伏尔泰等,国内先后结识的有亚当·斯密、雷诺兹、伯克、加里克、哥尔德斯密斯,等等等等。他要写名人传记,完全可以另选他人,为什么偏偏选中了约翰生?

哥尔德斯密斯、鲍斯威尔与约翰生

读了这部传记后,我们知道,约翰生和他的学生、后来成为剧坛巨星的加里克来伦敦闯荡时,举目无亲,他靠卖文为生,一步步声名鹊起,不要说兰顿、博克莱尔、鲍斯威尔这些年轻一代,就是大画家雷诺兹也是在拜读了他的作品之后,产生了仰慕之心,才与他结识的。就连当朝国王乔治三世也仰慕他的作品和名望,得知约翰生在王家图书馆读书时,主动提出和他见面交谈。酒商思雷尔更是崇拜他的道德文章,在住宅里专门给约翰生留有一套住房,供他随时居住,愿意住多久就住多久,并且带他与家人一起去法国旅游。著名历史学家吉本因为不信教,始终得不到约翰生和鲍斯威尔的好感,但他还是主动申请加入了以约翰生为核心的“文学俱乐部”,甘心成为约翰生圈子里的一员。没有无伦的才调,能赢得那么多社会精英的敬仰与热爱吗?

约翰生与朋友经常聚会的“主教冠”

鲍斯威尔结识约翰生以后,发现他的言谈甚至比他的文章更精彩,于是开始追记约翰生的谈话,为将来给约翰生写传做准备。约翰生去世七年之后,他的不朽之作《约翰生传》才问世。从1763年见到约翰生到1784年约翰生离世,经过二十余年的材料积累,这远远超过了“十年磨一剑”的功夫。