深藏在灵魂底部的艺术:无法被ChatGPT替代的先验图式

【本文原题为《反正人脑比ChatGPT流氓得多!》,原载于“法国理论”微信公众号,澎湃新闻经作者授权转载,现标题为编者所拟。】

康德在《纯粹理性批判》中提出了先验图式论:概念下辖直觉,范畴被强加到了表象上(the intuition be subsumed under the concept, the categories be applied to appearances, B 176, A 137)。居高临下地指挥和调度着我们的理解过程的,是先验想象,它动用先验图式(transcendental scheme),摆脱了经验地对感性现实作纯粹中介,朝外是处理感性,朝内处理智性(B178, A139)。

先验想象将先验图式套用到现实的数据材料(schemata)之上,用schema来收纳schemata,于是使我们的理解走向更高程度的综合。ChatGPT似乎就是想要替我们的先验想象去做这件事,目前虽有了更高的综合能力,但并没有达到人类理性中的先验想象所达到的那种综合能力。但更是没有考虑到人类理解中的先验图式们会不会允许它来越俎代庖,收不收费都是题外话。它更不知道的是,人脑动用的先验图式含有比ChatGPT中还流氓得多的人工智能,流氓遇流氓,你说谁怕谁了?

如,在现实中,看到一个三角形,我们就会用思想中的三角形,也就是那一关于三角形的先验图式,去意会这个具体的三角形。又如:看见一棵窗外的雨中的树时,我的先验想象通过直觉,在得到了这棵树的一些schemata后,就马上就根据这些感性直觉材料,智性地调整、升级它的关于这一棵雨中的树的先验图式,然后将后者强加给了那棵树。所以,康德说,我根本没有看见那一棵树本身,在我定神看这一棵树前,我的先验想象就已将它自己得出的关于这一棵雨中的树的先验图式,强加到了这一棵特定的树之上。我是看不见树的物自体的,因为先验想象总自说自话地替我事先做了定夺,让我为先验图式背了书。

一、先验图式

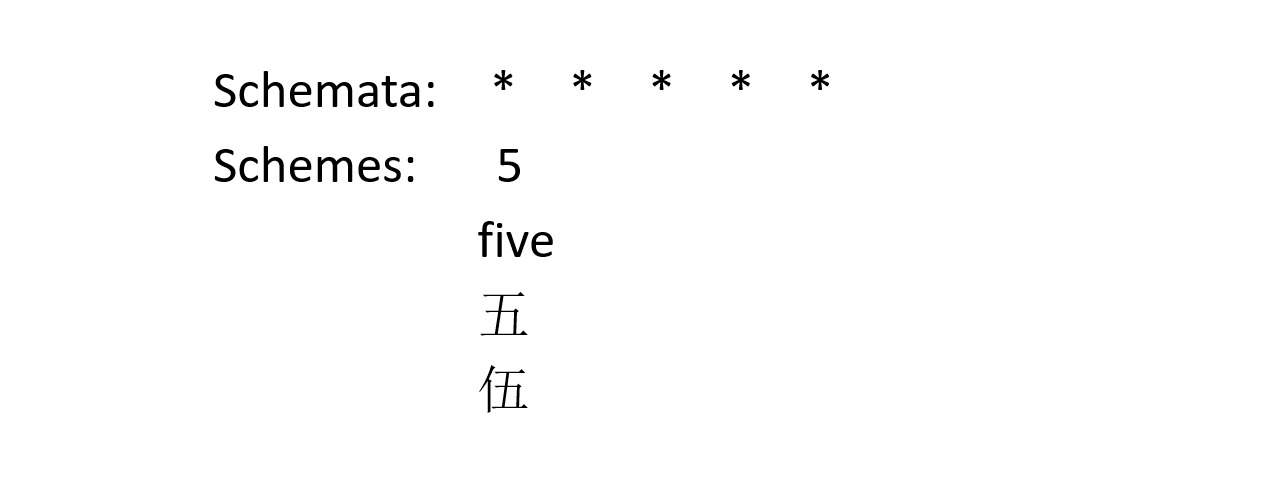

为了说清楚,康德举了这样一个关于图式的例子:

这里,5、five、五、伍是先验图式,是我们的概念用来处理现实材料或数据时所使用的综合工具,理性之先验领域内的综合工具。它提纲挈领,给大脑省去无数的综合的麻烦,颇像是ChatGPT号称要给我们做的那些工作。

康德说,先验图式是“先验想象在空间中综合纯具象时所依凭的规则(B180 l A141)”。而人人都会的这一图式术,其实是“深藏在我们灵魂底部的一门艺术”,“对它的操纵,我们几乎不会认为是发自自然,也不会认为是我们的眼睛所指引(同上)”。几乎是一种充满神性的GPS在导航我们的理解过程。好神秘。

我们的理解过程随时自带着先验图式(trascendental schemes)。我们是这样地用了它来做概念工作的:先让经验数据来训练我的理解过程中将要使用的那些先验图式,但是一会儿之后,这些被训练的先验图式就自以为是起来,开始逆转,而居高临下地来处理这些数据,忘了刚才它还在被训练。大脑是通过先验图式,来做自己的深度学习的。阅读是我们在给自己的大脑做深度学习,我们只是大脑的学习委员。大脑的深度学习一定能压倒计算机的深度学习。

所以,我身上的先验想象或先验图式自身就是一个深度学习大王,我时时在为它的深度学习跑腿。它也是一个揩油大王,专门想要占人工智能的便宜到不商量。它比人工智能还更懒、更不要脸、想了各种办法,来占后者的便宜,来扮酷,最后总只有它先胜利地完成了任务。

但是,目前,大家却都在说,ChatGPT将把人脑甩在后面,将永远压倒每一个人身上的先验图式,来替我们做更全面的综合,之后我们都将成为一架本人小时候爱用的808收录两用机,一不小心就要被淘汰。这一说法或想法真是太蠢了,但广泛流行,甚至也在哲学界流行。这是把我们理解过程中的先验图式当成被牵着鼻子走的村里的阿三了。这也是把哲学的根本都给忘了。

而且这也是先验图式这个大流氓绝不会答应的。

的确,在与人工智能打交道时,一开始,先验图式总会像青少年那样地先沉迷其中,但要不了一会儿,它就一定会翻转,来自说自话,气指颐使,拦也拦不住地要自己来做大。它是人类身上潜伏着的那一个上帝?齐泽克就认为,康德和黑格尔似乎暗暗相信,人的大脑或思想背后都埋伏着上帝。人工智能哪怕再是高的版本,都不是我们的纯粹理性中隐含的先验图式这个大流氓的对手。ChatGPT最后总还是太嫩了点儿。所以,在人脑勾引或被勾引了ChatGPT后,我们大家还是都应果断地站在ChatGPT这一边,辛苦地帮它继续升级,防止它很快就被人脑这个渣男玩弄,输得内裤都不剩。

在康德看来,通过深度学习而得到的更纯粹的理性,仍将继续通过这一先验图式来展开它自己的进一步的机器学习和深度学习。它不光借了ChatGPT的东风,还借了控制论平台的东风,比如说借了手机屏幕的东风。比如本人用手机屏幕来写哲学,就是本人的大脑很揩油地借了手机的屏幕-界面后面的控制论机器的东风。在手机屏幕上,我的大脑既在看抖音,但也在写哲学。

二、人工蠢能

贝尔纳·斯蒂格勒(Bernard Stiegler)的《技术与时间》第3卷围绕着这个康德图式论,来讨论雷乃的《我们都唱过的同一首老歌》和费里尼的《Intervista》这两部电影到底想对我们说什么。他认为,先验图式面对文化工业对它的诱捕时,一开始总是像肉包子打狗般地有去无回了。但之后,很快,先验想象就会通过先验图式,通过那一深度回忆(anamnesis),而醒来,而回来,而逆转,而作出反向递归,而利用第三预存(许煜),来反向递归,来占先,居高临下地回头去处理一开始曾使它中毒的数据材料,之后,一切就又像费里尼电影的下半场那样地欢乐和明亮了起来。面对ChatGPT,我们现在是还处在一部费里尼电影的上半场,但欢庆也已在不远处,最后总是那一先验图式将来得意地凯旋。但先验图式一旦能玩转GPT4,把它当成某种电视机来用,就又认为它太无聊了,就又要去找新技术来使自己中毒,去展开新的深度学习,再从毒性造成的休克中醒来,以便扑向更新的技术和媒介。

电视到来时,我们也曾以为它是某一种ChatGPT,觉得人类终将被毁在电视手里。

电报到来时,尼采也曾认为它是ChatGPT,所有的现实都将漂浮在空中,世界将变成一个抖音舞台。书写刚从埃及传到雅典时,苏格拉底也曾以为它就是ChatGPT,为此而发誓一辈子不写一个字,犹如今天一个书生发誓一辈子不用手机或微信朋友圈,是学生柏拉图用书写替他把他的思想记录了下来。

所以,根据康德的先验图式论,ChatGPT对人类的挑战,其实也只有电视曾经对人类的挑战那么严重,虽然也很严重,但新技术对人类的挑战每次在人类嘴里都是显得很严重的,我们真是见怪不怪了啊。但不论怎样,所有新技术及其装置最后都将被我们当成旧电视机扔进垃圾堆。在本人家里墙上还挂着一面当时近万元买的从未打开过一次的液晶电视机,正在提醒我决不可不把ChatGPT当成旧电视。是的,ChatGPT和它的弟弟妹妹们也都将是赵忠祥、倪萍们的电视而已,别以为多蒙我几次我就一定会上当的。

GPT4之类最终也只是某一版本的收录机和电视机这样的老媒介装置而已,露出它的“内容”的底色,这是因为,人类大脑中自有其先验图式,后者是像一个不要脸的领导那样,一定会很快转身,居高临下地来综合一切,将一切都说成是自己的功劳,而且马上也将GPT4们综合到自己之中,还开始对后者不满意,要自己亲自上马,亲自来思想,亲自来表达了。如果ChatGPT已是够不要脸的了,那么,人类的先验图式和先验想象、人脑,是更大大地不要脸、更大大地偷懒、更像不要脸的领导那样地爱来提纲挈领,把人工智能所做的一切,也全说成是它自己干的。

这一先验图式论本身简单粗糙,但与今天我们应该应对人工智能这一问题高度相关。它代表了康德对人类理性的信念,但也是他的一种不彻底:这个先验图式到底是谁放到我们身上的啊?怎么会这么万能的啊?是上帝通过它在我们背后悄悄指引或操纵我们吗?难怪人工智能研究者们从来不敢来讨论这个先验图式了。OpenAI的人更是糊涂到说:等有一天ChatGPT有了“先验知识”后,它就能成为真正的人类对话者和对手。但是,但是啊,工程师们将“先验”两字用错了哇。只有人能先验,机器是断断不会先验的,将“先验”一词用到机器上,太错乱了;他们对机器的先验知识的期待,是必然要落空的。

三、必须解放人工智能

ChatGPT是在模仿人类理解之综合(synthesis)能力,但人类的先验图式显然能综合得更游刃有余、更生猛、更没心没肺、更张冠李戴、更乱点鸳鸯谱。提出人类大脑的可塑性的哲学家马勒布(Catherine Malabou)在《智能的变形》中也对人工智能取了与康德的图式论一样中肯的立场。她说,今天的数码平台上的“知识的那些以脑为中心的、技术新条件,是双重的:一方面,它使得对自我的改造的新实践、新生活方式和回路的发明、新的理论态度和实验式实践变得可能,但另一方面,这也造成了反动的实证主义的一体化(166页)”。我们从康德那里接受的“批判的任务,是要重新找到打断自动性(automaticité)的道路,以便更好地解放各种自动论或自动术(mieux émanciper les automatismes)(同上)。在她看来,OpenAI和ChatGPT这样的人工智能是从一开始就被锁闭在它的自闭症症状中的,急需人类理性也就是先验想象和先验图式的使用,去解放它,使它免于陷入自闭症。

人工智能非但不会战胜人类,反而是需要人类集体智能时时去解放、解救它的。目前的计算机科学中,人类的伟大的数学能力只被猥琐地用在了OpenAI的种种商业开发之中,错误地只为商业营销服务,但这种杀鸡用牛刀,也属于人类很擅长的那种自我奴役,一代代人都如此,我们见得多了,可悲至极,但也没有办法。斯蒂格勒晚年经常与我们说,人工智能实际上是人工愚蠢,是人工蠢能,是人类智能的阴影;但我们一定要认识到,每次面对新技术,人类都是在愚蠢与智能之间荡着秋千地来作出反应的,你给人类捏了一把汗,但没有办法的,只能期待人类在掉进double bind之中后像酗酒者和吸毒者那样自己最终醒来,有很多人就是永远都无法醒过来了。刚迎接ChatGPT到来时,我们总是像和珅、李莲英那样媚态十足地摇着尾巴上,蠢萌到了家的;但一会儿之后,先验图式就会在我们身上觉醒,开始它自己的锐利的深度学习,马上就来抢人工智能的风头,要它自己来出风头了。所以,我们也千万不应该小看ChatGPT这种人工愚蠢,正如家里的孩子、宠物的可爱之处,也恰恰来自于它们或他们身上的动物般的愚蠢,我们感受起来,还觉得这是可爱呢。我们今天猛夸ChatGPT,与猛夸我们家里的宠物和孩子聪明,是没有两样的。而且,人不是普罗米修斯这样的半神,而是潘多拉的老公爱毗米修斯,是基于愚蠢,必须从人工愚蠢出发;在先验图式完成新的深度学习之前,人类只能依靠其人工蠢能。你不能不让人类不带愚蠢的,什么有了科学与民主之后就啥啥啦,一劳永逸啦,那是公共知识分子的启蒙暴力,属于另一种人工愚蠢。斯蒂格勒认为,人类是摆脱不干净这种人工愚蠢、人工蠢能的,哪怕今天摆脱了,明天,另一种新技术到来之后,我们身上又会冒出新的愚蠢。在新技术面前,人类总是一开始蠢萌地主动进入圈套,过后翻转,又觉得新技术是一架必须立即扔垃圾堆的旧电视机的。

希腊神话给予我们这样的启示:我们在新技术装置面前暴露出来的无穷无尽的愚蠢,是有像熟女潘多拉从她的盒里可以倒出来的虚荣物那么连绵不绝的,是永远倒不完的,会不断从我们身上冒出新的愚蠢品种,看得让我们自己都惊叹的。看好了,我们还将不要脸地无数次地去欢呼n种ChatGPT的到来,但又一次次再将它们当旧电视机扔掉。而我们只能从这种新的愚蠢醒中来,才有救,搞一场新启蒙运动,那是远远不够的。

因而,马勒布说,在GPT4之后的人文科学必须是“关于我们自己的一种历史本体论”(同上,158页)。脑的可塑性(La plasticité cérébrale)应该成为哲学和脑科学的共同研究目标。因而,由ChatGPT代表的新人工智能的如此天量的信息动员的理想目标、真正目标,就不应该是对人工智能的升级,而是对人类集体智能的升级,是人类的共同的深度学习水平的提高。ChatGPT是为训练我们人人身上的先验图式服务的,是为人类集体智能来跑腿的。但是,在当前,我们还会正常使用人类的集体智能吗?

四、人类集体智能才能解救人工智能

在哲学家杜威(John Dewey)看来,由算法和人工智能促成的各种虚拟社区,各种抖音式空间,也是他想要的实验式民主的社会空间。在其中,我们非但不应害怕人工智能,而且还应该将人工智能从其自己的各种自闭症里解放出来,使它终于不会成为人工蠢能或人工蠢萌;是我们的积极的社会实验才使人工智能在我们的社会中有机会存活下去的,而不是要用更高版本的人工智能来代替人类之间的社会关系。人工智能只在我们排练出自己的本地社会和国家里,才有用。用活了ChatGPT的,正是我们广大的用户身上的先验图式,是后者使ChatGPT有了一点点人类的味道。但是无论怎样,今天的人工智能还是高攀不起人类智能的。

同时,杜威的将新技术看作实验式民主的手段这一很硬的立场,也在要求我们更进一步明确:人工智能的真正目标,是让社会自己教自己,使全体人民走向一种合作学徒制,走向一个学习型社会,去共同制造出一片新的学习领土。只有人类理性熟练使用的先验图式,才能成为真正的OpenAI,在它面前,硅谷的那个OpenAI是小巫见大巫了。

在社交媒体使人民进一步愚蠢,人工智能的愚蠢使人民进一步走进愚蠢的今天,我们还应回到杜威的这一基本信念,来使我们在人工智能面前重新获得自信:只有本地的小共同体才能接得住ChatGPT的那种浪里白条般的人工智能花活儿,才能使人类智能主动援引、挪用人工智能,阻止它直接伤害到社会:

“有限的个人的智性天赋的自由扩张和确认,是没有极限的,也许来自社会智性的流动,也许来自本地共同体内的口对口的交流。而只有在这一小共同体内的口对口的交流,才能使公共舆论真正面对和基于现实。正如爱默生所说,我们是正坐在一种巨大的智能的怀里。但那一(来自人类集体的)巨大的智能目前还在沉睡,它的交流是被打断、不明确和微弱的,在它把本地共同体当作它的媒介之前。“【There is no limit to the liberal expansion and confirmation of limited personal intellectual endowment which may proceed from the flow of social intelligence when that circulates by word of mouth from one to another in the communications of the local community. That and that only gives reality to public opinion. We lie,as Emerson said, in the lap of an immense intelligence.But that intelligence is dormant and its communications are broken, inarticulate and faint until it possesses the local community as its Medium(John Dewey, The Public and Its Problems, 1954:219).】

杜威在1926年就已指出,只有在能够互相口对口交流的本地共同体之中,人工智能才能被派上用场。开源式人工智能也只有依赖这种实验式民主之下的本地共同体的被天天自我排练的集体生活,才能真正有机会施展它的作用。本地共同体后面的集体智能,才是ChatGPT依赖的真正的推广媒介啊。

(本文由研究生讨论班里关于康德图式论的讨论内容提炼而成,包含了同学们对这个话题的贡献。作者是同济大学人文学院教授。)