圆桌|全球华人艺术展里,看流动华人的流动视界

在讨论全球分布最⼴的华⼈时,20世纪以来的海外移⺠固然重要,但是由于主体⼈⼝、⽂化构成的某种稳定性,⼈的走出与归来,对内在移⺠与海外移⺠构成了⼀个个⽆法截然切分的圈层⽣态。

“第五届全球华人艺术展学术论坛——流动华人的流动视界”近日在深圳何香凝美术馆举行。论坛邀请了来⾃不同领域的专家学者,从视觉与语⾔变化、感官体验等不同角度从历史中开启以华⼈流动为线索的不同话题,包括包豪斯的传播者郑可、艺术收藏大家翁万戈等,一些学者认为,随着华人的迁徙和寓居的过程越来越丰富,“华人”很难用一个非此即彼的方法判断“我”是谁,可能在不同的层次理解或者是呈现关于自我认同。

“全球华人艺术展”联合策展人、何香凝美术馆展览策划部副主任余湘智介绍了“全球华人艺术展”系列展览研究项目,“展览只是其中的一部分,我们把它作为一个长期的综合性项目来做,以展览为契机,通过艺术家个案的向外延伸,向内挖掘,口述史以及这个过程中积累艺术家的个人作品、画册、档案等等,构建海外华人艺术家档案。在此基础上,打造一个海外华人艺术智库。同时,也为海外华人艺术家提供一个专业的权威的展示平台。”

论坛现场

何香凝美术馆副馆长程斌介绍了美术馆连续举办三届的全球华人艺术展,揭示随着人的流动、交往所带来的世界范围内华人的艺术历史和现实生态。他说:“今天举办的第五届全球华人艺术展研讨会,流动华人的流动视界。将跳出展览本身,通过寻觅历史上的华人活动痕迹,从事其他领域华人生存现状,将话题延伸到当代海外华人艺术之外。”

“全球华人艺术展”项目策划人与发起人之一、艺术评论人王晓松介绍了展览与论坛的基本思路。

论坛由《画刊》杂志主编、副编审孟尧,何香凝美术馆宣教部副主任骆思颖担任主持。广州美术学院艺术与人文学院院长、教授胡斌,《美术》杂志副主编、编审盛葳,中国美术学院民艺博物馆执行馆长、教授连冕,中山大学人类学系主任、教授段颖,中国人民大学文学院副教授苏涛,文化学者、近现代史研究者沈迦等嘉宾分别作了演讲。

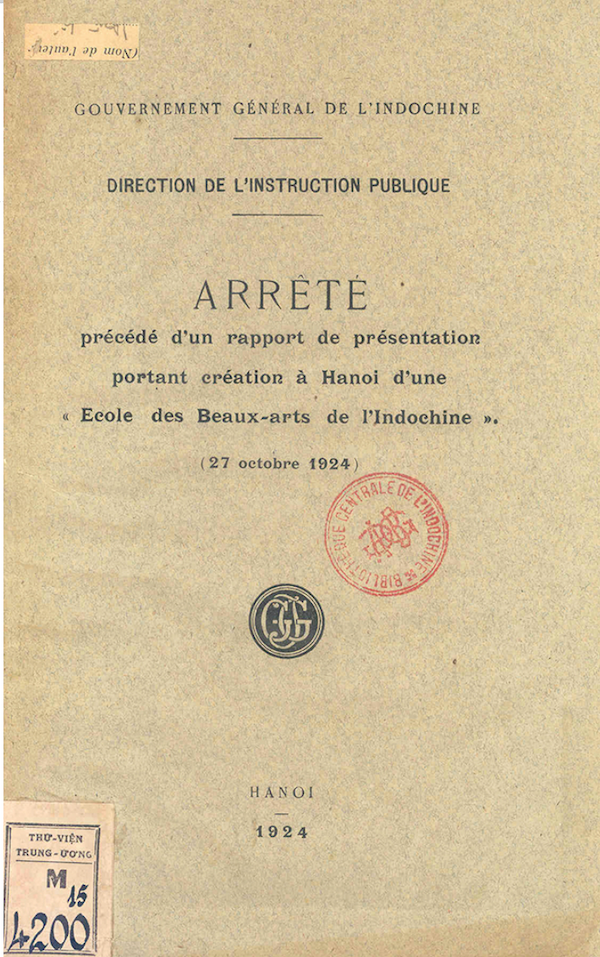

在1924年10月27日印度支那美术学院建校的总督令封面上,该校名称为:Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine,图片转引自越南国家档案中心

广州美术学院艺术与人文学院院长、教授胡斌以《董希文与印度支那美术学院及中、越、法美术网络》为题作了演讲。他谈到董希文的经典名作《开国大典》,这件作品被认为是油画中国风的一个体现。“我们在探讨它的中国风的来源的时候,往往会讲到敦煌壁画,但其实还有一个因素,他曾经去越南受到装饰意味很浓的影响。”胡斌借由考察董希文1939年赴越南印度支那美术学院学习的经历,分析了当时越南美术办学的具体情形,以及它作为东西方文化艺术交汇的一个支点,连接起中、越、法多国交互的美术网络。这种处在特殊阶段的基于东西方艺术互动的“越南”样式给予中国现代艺术的“本土化”探索以某种参照,丰富了我们对于20世纪中国现代艺术进程的认知维度。

胡斌介绍说,董希文当时所在的越南印度支那美术学院是由法国画家Tardieu(塔迪厄)和印度支那画家Nguyen Nam Son创立,学院现在还延续了,培养了很多学生。塔迪厄在越南印度支那美术学院的主旨是引导学生创作一种与民族文化相一致的越南艺术。并不是要越南像法国一样,恰恰是要跟民族文化连接起来。越南民族文化要和什么连接起来呢?受到中国的影响。丝绸绘画、漆器和建筑领域等。恰恰是在法国殖民者的推导下,越南重新挖掘自己的传统。

1930年代,阮康、陈文瑾合作的越南新娘出嫁主题的漆画屏风。

董希文在越南见到的不是塔迪厄,而是继任者校长,一个雕塑家。前任校长说要培养艺术家,这个校长不太看得起越南艺术家,他说充其量只是装饰性的,训练学生最好是工匠而不是专业的画家和雕塑家。在总的转向中都有一个主旨,塔迪厄认为要恢复民族特色,继任者虽然认为越南艺术家只是工匠,只是装饰性的,但是恰恰推崇民族性,推崇本身的装饰性。所以漆画在这里获得一致的推广。当时的巴黎前卫艺术运动正风起云涌,而塔迪厄维护的是与他在巴黎高等美术学院的老师一样的美术学院。他说要越南适应这个传统才能提升自己融入法国的传统当中。其实就是提供法国传统的“越南版本”,而不是学前卫艺术。

胡斌认为,“装饰性”。西方看到东方的装饰性,觉得可能是工匠,或者是一个等而次之的艺术。中国/越南恰恰在这个“装饰性”里面找到了另外一种探索的路径,就是本地的工艺、民族的特点,再跟西方结合起来,形成了中国/越南的现代性的一种路径。而中国的现代性的路径是不是也可以跟越南的现代性艺术发展的路径能够形成一个互文的关系。

唐一禾(1905-1944)留学巴黎美院时在学校留影,1931-1934

《美术》杂志副主编、编审盛葳以《女神的桂冠:唐一禾、鲁本斯与胜利寓言》为题,以丰富的图文考证,解读唐一禾创作于1942年的油画作品《胜利与和平》背后“胜利女神加冕”这一具有广泛适用性的神话套式和绘画模版,分析了唐一禾在特殊历史背景下进行创作的动机,以及艺术史中题材、体裁的性质与层次区别,以及在传播中发生的变化。

鲁本斯 《胜利女神》 油画

唐一禾 《胜利与和平》 油画 1942年

盛葳认为,尽管这件作品部分填充进中国的内容,但唐一禾并没有对欧洲传统历史画进行全面的民族主义改造,而是选择保留了古典历史画的全部结构和希腊神话的主要内容。只不过它的主题不再是古典艺术中抽象的美德,而是带有具体现代与政治的胜利与和平。原因在于《联合国家的发言》和世界反法西斯同盟的建立,让他看到世界主义和民族国家的价值。唐一禾通过创作寓意性的历史画展现全球语境中的中国,以及对中国与世界关系的全新期待。

中国美术学院民艺博物馆执行馆长连冕以《郑可:中国现代艺术与设计教育先驱》为题,以厚重的历史资料为基础全面展示中国现代艺术与设计先驱郑可先生的艺术与人生经历,通过勾勒被“遗忘”的“郑可”形象描述了中国现代设计、艺术早期发展的重要线索。“郑可先生不是像大家所想象的画家、设计家,他是一个非常全行的人。也和前面两位讲者说的一样,郑先生留学法国,有两个学位,一个是国立高等美术学院,还有一个是巴黎市立高等美术学校。他在徐悲鸿之后、唐一禾之前,比唐一禾早3年进入巴黎高等美院。”连冕谈到,“郑可的‘包豪斯’情结,即所谓现代性的设计情节,与中国美术学院以及中国设计之间有着密切关系。雷圭元先生在1947年会议国立艺专校庆日,回忆近30年(国立艺专20年和前面10年的历史)与中国设计密切相关的人,当中最重要的是谁呢?雷先生说有郑可,第一。”

连冕认为,郑可先生是最重要的包豪斯的传播者,也是三大构成最重要的拥护者和推广者。郑可先生与何香凝先生、廖承志先生母子之间的特殊关系,也提示了全球华人关联中乡情、乡谊的特殊作用。

边陲侨乡

中山大学人类学系主任、教授段颖以《全球流动:迁徙、寓居与华人认同》为题,通过对泰国华人的田野调查,深入分析了华人的迁徙史以及它背后的原因。他认为,随着华人的迁徙和寓居的过程越来越丰富,“华人”很难用一个非此即彼的方法判断“我”是谁,可能在不同的层次理解或者是呈现关于自我认同。

香港电影海报

中国人民大学文学院副教授苏涛从“南下影人”与香港电影的关系入手,对1940年代中后期汇集到香港的上海影人的现象进行分析,这群在“历史夹缝中的离散群体”参与推动了战后香港的发展变革,直接塑造了20世纪50年代到60年代香港电影的面貌,表现出“文化民族主义”的特色,是中国电影史上一次意义非常重要的转折,并持续影响着进行中的中国电影实践。“我们的主题是流动的华人视界。我想‘南下影人’就体现了流动,这些人战后从上海到香港去,促成中国电影传统在海外的拓展。随着时代的发展,受到他们影响的这些香港影人又带着这些传统,反哺内地,特别是上世纪80年代改革开放以后,进而开始不断进行融合。我想这就是历史比较有趣的地方。”

随后,半导体投资人王爱阳从历史、分工、模式与技术变革等不同角度分析了全球半导体产业中华人的特殊作用。在信息社会与全球化转向的背景下,华人内在的关联或许可以为目前众所周知的芯片问题提供一个新方向。

文化学者、近现代史研究者沈迦则通过追溯享誉国际的中国艺术收藏家翁万戈的家世,生动地介绍了中国传统士大夫家族在大变革之际的道路选择的偶然与必然,追问在流动世界中艺术与人的重新定位问题。

2009年,翁万戈在上海

莱溪居

莱溪居

沈迦回忆自己在2009年见到翁万戈先生的情景。“他来到上海,那时候我正好在上海,我们就在上海锦江饭店见面。这是我第一次见到他,我惊为天人,那个时候他90岁,但是看起来顶多是70岁的人。他声音洪亮,鹤发童颜,根本不像是一个90岁的人。你跟他聊天,两个小时都讲不完。”沈迦说,“因为我住在加拿大,我到美国去的时候都会看他,他住在美国的东部。你不可想象,他住在一个深山老林里,自己建了一个房子,离纽约有4个小时的车程。山林开上去就两三栋房子,占地22英亩。为了纪念常熟这段生活,他把家门口那条溪水命名为‘莱溪’,房子叫‘莱溪居’。那个时候他太太已经去世了,一个90岁的孤老头,他在美国已经完全西化了,完全不吃中餐,早上可能一个鸡蛋,中午三明治吃一口,晚上把剩下的再吃完。他家里遍地都是宝贝,厨房里挂的都是金龙,门口一转身就是胡适。一个拥有巨大财富的人就过这样的生活。他家里楼下有一家小小的披萨店,他每次吃完就打包,说晚上吃。他所有的快乐都在精神的快乐,每天三点钟一定要喝杯鸡尾酒。”

2018年,翁万戈百岁寿庆

“翁万戈先生在艺术史界是鼎鼎大名的人,但是他晚年受到了巨大的风波。在2018年的百岁寿庆当天,老头子突然宣布把留在他身边的183件的中国传统书画无偿捐献给波士顿美术馆, 一点征兆都没有,他的家人都不知道。这个举动有很多争议’。”沈迦说。“我最后一次拜访他是2019年的3月20号,那时他已经102岁了。他家里的护理告诉我,万戈先生很激动,今天中午都不睡觉,说有加拿大的朋友来看他。但是他见到我的时候,已经不认得我了。我带着上海书画出版社新出的这两本书给他,顺便让他在这本书上签个名,他竟然签梁楷。我说写你的名字,他在梁凯下面就写翁万戈。但是当我把梁楷的书给他的时候,他说:‘这张画我终于让它回中国了。’他说:‘我不重要,梁楷太重要了,对中国来讲梁楷太重要了。’他说:‘我最大的欣慰是看到中国起来了。’”

“我跟他交往那么多年知道他是一个非常爱国的人。至于为什么把书画捐赠给波士顿美术馆,我没法问。但是我相信老人是智慧的,做这个决定的时候不是糊涂的,历史会给予答案。”沈迦说。