明清田赋药材税的形成及其演变

浙江中医药大学中医药博物馆藏有一张清光绪二十八年(1902)衢州府西安县《奉宪颁给光绪壬寅年分办粮易知由单》(图1),开具给叫“柴天寿”的农户,上面开列各种田地应征税款,其中田亩“每亩应征地漕以及加增丁口匠班蜡茶渔课新加并药材蜡茶时价积余月折共实征银玖分柒厘伍毫柒丝玖忽贰微伍尘玖渺肆埃伍沙”,单上还开列有孔氏祭田、地、山、塘的每亩应征数,名称一样,仅应征的数目不同。这一名称里包含着多个税种,本文要讨论的是其中的“药材”一项。该“药材”项税种的全称是“药材银”,出现于明代后期,定型于清初,其来历与药材土贡有关。

图1 光绪二十八年衢州府西安县分办粮易知由单

明代以前朝廷用药的土贡与收买制度

《尚书·禹贡》记载禹分天下为九州,各州以其特产上贡,其中就有一些兼可药用的物品,如扬州所贡橘柚等。随后各个朝代里均有相关制度。到了唐代,开始有系统的关于药物道地出产的记载,如孙思邈《千金翼方》卷1中有“药录纂要·药出州土第三”专节,王焘《外台秘要》也有类似的“药所出州土”内容。这些道地药材成为贡品,从唐代杜佑《通典·食货典》载“天下诸郡每年常贡”中可见,各地所贡多有药材,但种类和数量并不多。如京兆府贡地骨白皮、酸枣仁;华阴郡贡茯苓38斤、细辛4斤、茯神38斤等。

宋朝时,各地土贡已经制度化。《宋会要辑稿·食货五六》“户部”项下载:“景德四年(1107)闰五月,诏定逐年土贡。”同时对边远地区予以减免或停贡,“剑州等六十六处特与减放,夔州等二十七处更不进物……今后不得以土贡为名,妄有配率,致令烦扰”。各地贡物中有不少属于药物,如龙州的天雄,果州的天门冬,连州的乳石,河南府的桔梗、桑白皮、芫花、大戟、半夏、甜参、白蜡、丹参、旋覆等。宋《元丰九域志》详细记载了北宋元丰年间的土贡,其中药材计有87种,其中既有名贵的犀角、鹿茸、阿胶等,也有普通药物麻黄、当归、桂心等。其后宋帝对于贡物屡有减免诏书,如宋徽宗大观三年(1109),“诏诸路州军,见贡六尚局供奉物,多不急之用……相度具的确合用名色外,余停贡”,减贡的包括“嘉州太黑附子十斤,减作五斤,内藏库桩留”。宣和七年(1125)六月又减贡,“所存才十一二”(《宋会要辑稿·崇儒七·却贡》),如供尚药局的肉豆蔻100斤,减50斤;没药4斤,减3斤等。罢贡的药物则达67种之多。

南宋时期,高宗建炎三年(1129)十一月三日下诏:“应天下土贡,如金银、匹帛,以供宗庙祭享之费用,以赡内外官兵之请给,不可阙者,合依格起发外,其余土贡,如药材……之类,一切罢贡。”(《宋会要辑稿·崇儒七·罢贡》)此后药材上贡大为减少。绍兴年间的贡物,属于药材的只有“西和州甘草十斤”,另有静江府、容州、昭州、邕州、梧州贡银数中列明“数内五两常贡,充白石英”(《宋会要辑稿·崇儒七·罢贡》),说明出现了将药材折银的情况。

由以上可见,明代以前的药材贡品规模并不大,从药物的品种和数量来说并不能完全满足宫廷应用,加上还多次减免进贡,当时的应用所需多向市场采购,如北宋在太府寺下设有收卖药材所,《宋会要辑稿·职官二七》载:“药案掌催促点检杂买务、收买药材所、和剂局修和汤药,应副诸局给卖。和剂局、杂买务、药材所隶焉。”《本草衍义》的作者寇宗奭就曾担任“通直郎辨验药材”官员。南宋罢贡药材后,更以采买为主,《宋会要辑稿·食货五五》“杂买务”条载,高宗绍兴六年(1136)二月四日“诏杂买务收买药材,除旧额专、副、手分、攒司、库子外,添置手分一名、书手一名”。后来又有诏:“太府寺置牙人四名,收买和剂局药材,每贯支牙钱五文,于客人卖药材钱内支。如入中,依市直定价,责牙人辨验无伪滥勘充修合状,监官再行审验,定价收买。”收买药材的费用,并不取索于地方,而是通过官营买卖的形式来支持,将惠民和剂局出售成药的利润作为买药经费。《宋会要辑稿·职官二七》“惠民和剂局”条载,高宗绍兴六年正月四日诏:“(和剂局)卖到药钱,每五日一次,送纳药材所,听就支用药材价钱外,将见在钱纳杂买务。”同年十月八日诏:“杂买务收买药材,依杂卖场例,每贯收头子钱二十文省,市例钱五文足,应副脚剩钱等杂支使用。置历收支,年终将剩数并入息钱。所有熟药所纳钱看搯,并依左藏库条法。其纳到钱就支药材价钱外,余并行桩管。”孝宗隆兴元年(1163)五月二十八日诏:“杂买务收买药材并收支钱,专置库眼盛时(‘盛时’疑误)。及临安府税务遇有客旅贩到药材,关报和剂局,依市价收买。南宋医官许洪就曾担任“太医助教辨验药材”官员。

对于唐宋时期的土贡,明儒邱浚认为:“唐宋州郡所贡土产所有定制,有司每岁合依定制进献为宜……夫有土则有贡,随其地之所有而献于上,以为朝廷祭祀宴享之需,是固义之当为。然不可过为需索。”这反映了关于土贡性质的传统观点。

明代药材纳贡方式的变化

关于明代初期药材土贡及皇家应用药物来源的情况记载不多。据明成化二十三年(1487)成书的《大学衍义补》载:

我太祖于国初即定诸州所贡之额,如太常寺之牲币、钦天监之历纸、太医院之药材、光禄寺之厨料、宝钞司之桑穰,与凡皮角翎鳔之属,皆有资于国用者也,著为定额,俾其岁办。外此珍奇玩好,皆不取焉。遇有急阙之用,则折租以市。其取民也可谓薄矣。

此处提到明初各类土贡已有定额,但所征不多。参考有关地方志记载,明前期在土贡种类方面确实较少,但后来不断增加,需要进贡的范围也不断扩大。以福建惠安县为例:

国初贡物亦少。吾邑只有白糖三百五十斤,粮霜一百少,沙哩哵一百一十斤,皆土物也。其后以经费所需,始派各色物料,递年增加。有额办、岁办、杂办。额办则有历日纸、松烟、药味、香料、樟脑、三赖子、茶芽、段疋、翠毛、弓箭、皮翎、鹿皮、杂皮、军器、胖袄、御寒毛袄、翎鳔……

从该县的情况即可窥全国之一斑。明代政府各部门的行政费用多取自地方,承差役夫和日常用品由近幾地区供给,各类物料则向各省分摊,即“国家经费所需,悉派各色物料”。正如有学者指出的:“明初财政是中国传统社会典型的以实物为主的中央集权财政体系。”每个地方的应贡物品虽不多,但因需以实物形式上交,而且数量也不断增多,给百姓带来了较沉重的运输负担。如药材贡品是缴交到太医院生药库的,其数量在明中期大幅增加。《明英宗实录》卷2载:“宣德十年(1435)二月戊辰,上初即位,有勅凡事皆从减省,行在礼部尚书胡澇等议……太医院药材九万八千一百余斤省为五万五千四百余斤。”但据万历十五年(1587)刊行的《大明会典》卷224载,嘉靖时太医院药材收纳数达264227斤,是宣德时期的5倍之多。

明前期贡赋完缴的方式采用里甲制。有关情况,可以较偏远的广东肇庆为例略作说明:

里甲为正役。国朝之制,一百一十户为里,里为一册,册为一图。丁粮多者为长,其户十,里首户百……一长统甲首十,轮年应役,十年而周……里之钱粮公事,皆见役者追征勾摄。

十年一轮,轮值之年的甲首来承担完税任务。土贡名目繁多,情况不一,“国朝以物料为贡,额办者原有定额,又有谓之岁办,其杂办岁无常数。藩司承部不时之派也,名色孔多。往部符下藩司,征之郡邑,敷于里甲”(崇祯《肇庆府志》卷12)。药材每年有定额,属于“额派”,很少增减,但其他“岁办”则时有增减。对于这类开支,曾采取“均平”的方式,由当年应役的里甲缴钱于官办理:

见役里甲又随丁田赋钱于官,以待一年之用,名曰均平。既出此钱,甲首归农,里长在役,止追征、勾摄二事耳。其法盖始于成化、弘治中。有司多不能守,费不经,里甲复直日供具。

这一制度下,基层官吏有机会从中渔利,“数无常,民愚不能户知,吏书神鬼其间,通里役为奸利,前者方输官,而催科使又至。民病之”,于是后来采用了新的“均一”法:“嘉靖八年,御史邵幽请均一料派,便征纳、节民财。以九年为始,料倶折价,随粮带征。官米一石科银一分八厘,民米一石科银三分八厘七毫,解布政司,其额办、岁办、杂办名目,一切除之积派。不敷,取于贼赎、椒木、盐利。

这里提到,地方对于药材等土贡的征贡其实已经白银化。有些地方志专门谈及药材征贡的改革,江西在“景泰年间,巡抚都宪韩公酌定每里出银六两,非全里者杀其半,入役之初,随即完纳……正德年间,都宪俞公照依丁粮均派一县通融,每里不过九两之数”。而隆庆州(今北京延庆)在成化和嘉靖两度改革:“药材自成化年来折银解京,计丁出办,事颇烦扰。嘉靖二十七年知州刘云鸿属民集议,随粮办纳,每地五十亩纳药半斤,折银二分五厘。轻而易集,民称便焉。”个别地方还采取由财税支出的方式,不向民众摊派。如江苏仪真:“半夏十二斤八两,价银七钱三分八厘,水脚银二钱五分……倶不出于田赋,每年系本县堆盐地租包索税银动支,差人领解。”

边远州县一直苦于输送缴贡实物,以海南琼州为例,方志中称:“赴解交纳之费,数倍其价。琼僻地险海,若不能省其额,省其解纳之费可也。”为此,知府谢廷瑞曾恳请:“伏望皇上怜念海外极其边远,容将本府粮料价银只解布政司与腹里府,分委官带运,则亦宽之一分,民受一分之赐也。”贡赋白银化后,这一负担得以减轻。

明代中后期,具有重要影响的“一条鞭法”改革得以实施。赋税进一步白银货币化,民众从“纳粮当差”转变为“完纳钱粮”,这被称为“明清王朝国家转型之一大关键”。在当时,药材土贡普遍实现了折银。只是由于太医院的反对,仅限在省级层面上折银,即布政司或州府收缴费用,然后仍要采购药材实物解运到两京太医院。于是在地方上正式出现了“药材银”这一征银类别,只是各地叫法有所不同,有“药材银”(如嘉靖《许州志》卷3)、“药味银”(如万历《慈利县志》卷9)、“药材料银”(如万历《嘉定县志》卷4)和“药物银”(如嘉靖《南畿志》卷3)等。

明代药材银的制定

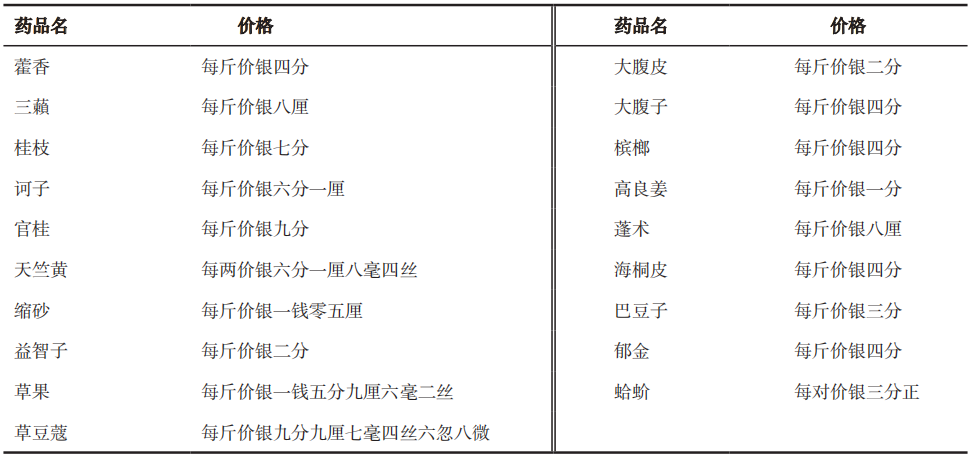

明代实施“一条鞭法”时,将各种贡赋、徭役进行折银,这是一项颇复杂的系统工程。当时实施颇为细致,对每一项的银价都经过细致核定,以利于民众接受。以药材为例,从资料中看到,有的地方对每种药材按不同价格核定。如广东省即如此,见表1。

表1 嘉靖《广东通志稿》所载广东药材土贡折银价格

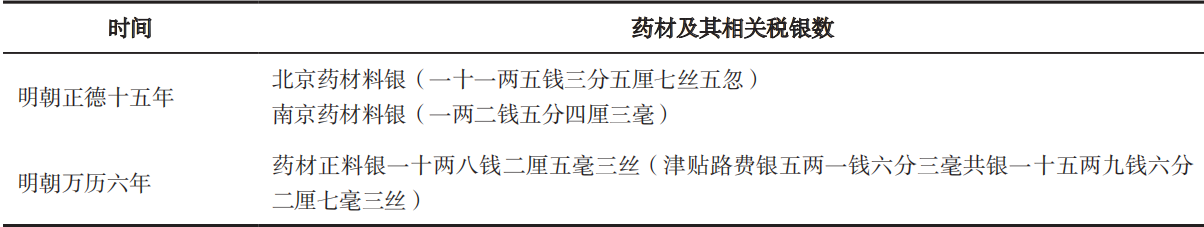

有的地方可能由于进贡数量不多,或无特别高价值品种,于是采取了按重量均一折价的方式,如湖广布政司,该区域内的岳州“贡岳州府药材,京师三百三十斤八两,南京三十六斤,每斤银一钱五分(外又加二分除扛解)”;郴州“北京药味三十八斤一十三两八钱六分六厘,每斤正银一钱五分,共银五两八钱二分九厘九毫九丝三忽七微五尘;南京药味四斤一十二两一线三分五厘六毫四丝九忽,每斤正银一钱五分,共银七钱一分三厘七毫七丝三一忽七微九尘三渺”。两地采用的药物折价标准一致。在实际数目上,岳州要缴的药材银,折算下来约55两银、扛解银约7两,合总数是郴州的10倍有多,这是因为它原本所贡的药材就多,总共有366.5斤。如果跨省比较,岳州又少于浙江湖州府,后者的药材折价银有“一百六十二两六钱三分”之多。总体上,各地应缴药材银的数量主要基于原来进贡药材的多寡,少部分受到各布政司所定折价标准的影响。

药材银中的“扛解”又称“水脚”或“津贴盘缠”,各地也有不同。一般来说只占较小的比例,但如果承担解运进京任务的地方就不同了。浙江药材完贡的做法,是由各府征银后采购实物,先解送到杭州布政司,再集中转解北京。因此万历年间杭州府的药材料银仅“三十七两一钱二分六厘”,但津贴盘缠银达“八十八两一钱八分一厘”,这是因为杭州承担着解送药材实物进京的任务。但是否真需要如此高的运费,也存在疑问,当中实际有着侵吞的空间。嘉靖《云阳县志》卷上《食货九》记载,该县进贡川椒,“计费每椒一斤,价值四分,本县约共八两四钱,耗余三分之一,共不过一十二两。此外脚价骡值亦十二两……近有豪滑规侔此利,得便一遇轮解,预结房科,坐定解户名色,坐县刻取椒价六十四两。总十三州县二千斤之数,通该银六百余两,比至京师止具八十两籴买交纳,其余十分之九尽归陪克”。此种情况是因为北京市面能买到川椒,解运者便可省去大笔运费以牟利。

即使真的买药材解运,运费也有虚高的可能。崇祯时曾任广州推官的颜俊彦记载了一个案件,有一名解运官陈宸正被追查责任,他“领药材银一百一十两零三钱七分八厘九毫,并水脚银五百一十三两八钱七分零,买办藿香等料,及支雇夫押杠工食各项使用”,但他以“三百二十九两三钱七分”转包给赵寓旻承办,后官府向赵寓旻“追回杠夫藿香等银共八十八两一钱五分”,但是还有“二百四十一两二钱二分”无法追回。颜俊彦也承认,“琐职冷员营求解运,不过利水银之有余,为度日计”,为了谋求此职,他们已付出了成本,“谢荐贵人及保结官等费,有不便于追者”,部分钱银已无法追回。

明代中后期赋税的白银化推动了市场经济的发展。如前述云阳县的例子中,“豪滑”牟利的前提是京师本身就可以买到大量川椒。但川椒在药材中有其特殊性,由于其药食两用,民间需求大,在京师不难购得;而太医院所需药材种类繁多,一些用量不多的品种不具备充分流通性,但又不可或缺。所以在明代许多赋税都开始折银上缴时,由于太医院的反对,各省仍要上交药材实物,只能说实现了局部白银化改革。

清代药材银税的定型

(一)进贡药材折银的普遍化

清朝开国不久,就开始逐步允许各省药材折银上交。清《世祖章皇帝实录》卷64载,顺治九年(1652)下诏:“各直省应解本色颜料、药材等项,除京师无从备办者仍解本色外,余倶应折银。”此旨下后,广东全省“原额折色药材四十四斤九两七钱四分,该价银四十四两八分七厘,包裹红典纸价银五两八钱一厘”,顺治九年起“又在原本色内改折药材二千七百二十九斤三两八钱六分,该银一百二十九两七钱五分三厘六毫”,大部分开始折银。但有的省仍交实物,如江苏嘉定情况:“礼部本色药材薄荷等项……顺治九年拾月内,准部咨开,已经具题奉旨,各项本色责成布政司每年于一、两月之前,预先确查时价,从公估定,申报督宪,咨部查考,不得浮冒混估。一面径行所属州县,照估定时价征很,解交藩司,选委职官,支领估定价银,采买堪用物料,填给勘合,装运解部……至随时增价,逐年预先报明另编。今将原编银数照旧迁入,其不敷银两,遵照估定时价征办。”(康熙《嘉定县志》卷8)可见折银并未成为定例。另据《世祖章皇帝实录》卷117载顺治十五年(1658)诏说:“库贮药材。既尚足用,应令该部同太医院核明,其各省应解本色者,照旧起解,如有可以折解者,暂令该地方官查照时价折解,俟库贮用完,再题请起解本色。”也就是说只是形成了弹性机制。

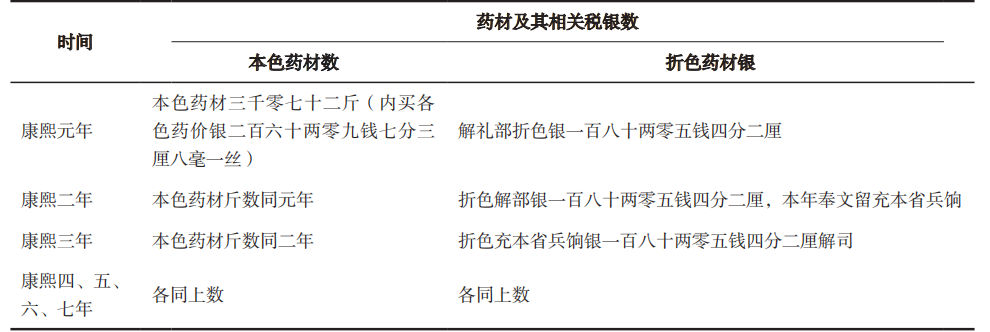

康熙三年(1664),“定钱粮总归户部……其直省岁解药材本色并折色钱粮,均由户部收贮附库”。在此之后,大部分地区陆陆续续改成折色了。对这一过程,广东廉州府有逐年记录可供了解,见表2。

表2 康熙时期广东廉州府起解和改折情况表(注:据《古今图书集成·方舆汇编·职方典》卷1363“廉州府部汇考三·廉州府田赋考”)

表2中数据截至康熙初期,其时仍然保留的少量实物贡物,除蛤蚧外还有檀香、乳香、使君子等,都是南方特有的药材,其余大部已折银。再查乾隆版《廉州府志》,则已不再提到实物药材,其所辖的一州两县分别记载着“(合浦县)本折物料药材溢价共银伍拾捌两零壹分伍厘肆毫(于康熙二十七年[1688]奉文归入起运项下“(钦州)均一料本色药材银壹百零壹两捌钱玖分柒厘壹毫”“(灵山县)均一料本折色药材银贰拾肆两壹钱捌分零伍毫壹丝”,足见已全部折银。其他地区或先后有不同,但应当是普遍趋势。

(二)药材税银价的确定及其变动

从以上药材折银情况看,其基准是原本所贡的实物数。关于此数,清朝原则上参照明万历时的定额。在顺治至康熙时,清政府下令各地陆续编修《赋役全书》,确定税额的原则是“钱粮则例倶照明万历年间,其天启、崇祯时加增尽行蠲免”(《世祖章皇帝实录》卷112),以示怀柔。药材也是如此,均以万历时所定的贡品种类和数量为标准来确定,只是折价按当时价格折算,因时价有变动,也会进行调整。因此后来征银项中出现了“药材时价银”或“药材加增时价银”的项目。

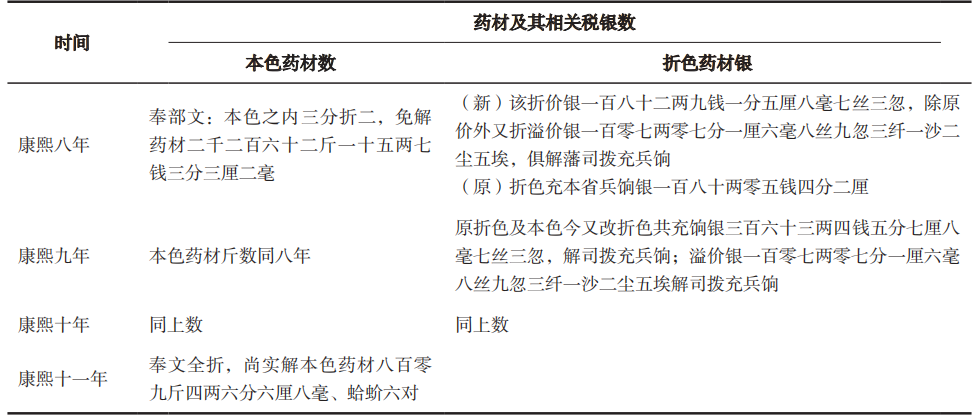

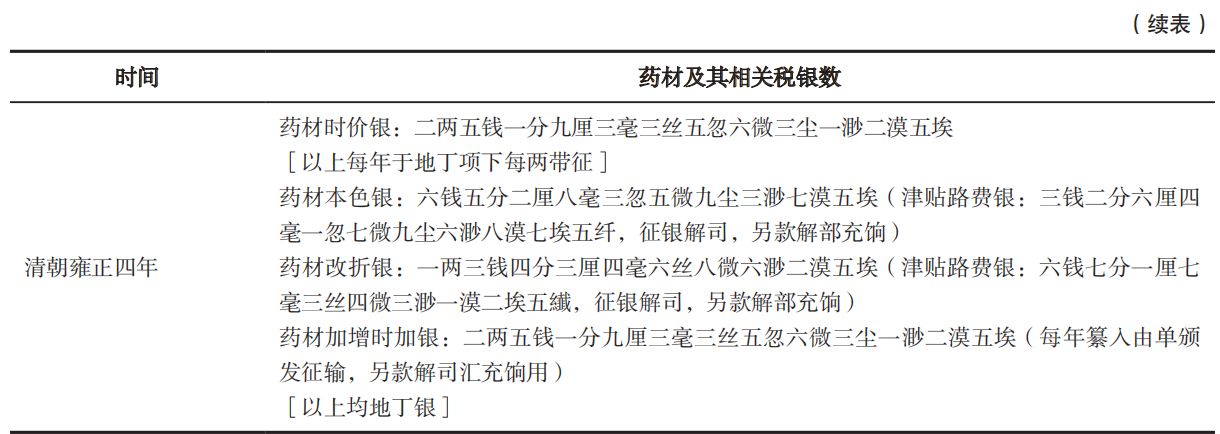

到雍正时,开始推行“摊丁入亩”改革,“特旨丁粮杂款摊入田地山塘,均匀带征,岁给滚单,便民照单自封投柜”,即只征收统一的地丁银,药材税项也计入地丁银中。光绪《浦江县志》对该县历年来药材银变化情况记载较详,见表3。

表3 《浦江县志》载不同时期的药材税银演变情况(注:据光绪《浦江县志》卷11)

至此,也就基本明白本文前面所说的“易知由单”中的税费来源了,“每亩应征地漕以及加增丁口匠班蜡茶渔课新加并药材蜡茶时价”,其中包含着地税、粮税、人口税、渔业税、药材和蜡茶等各种杂供的折银税金,统一以土地为单位来征收,分摊到每亩田地的主人身上。

各地收缴的药材银,按表2所示,部分可能拨于其他用途,而最终上交者入于户部银库,太医院等按需申请支用。清前期仍有本色药材时规定:“每遇内药房取用药材,行本院申明礼部,开库照交。如有不足用时,由本院给价采买,年终由各省药材折色中报销。”后来采购药材的职责改属内务府,并常交给药商代办。乾隆朝永溶等主持编修的《钦定历代职官表》说:“其内药房所需药材,均按例给价,令药商赴部领银采办,以生药交进,院官详验,择其佳者送药房贮备。”编者将这一制度与元代太医院向各地“遣使取药材”的扰民之举相比较,称“是当时立法未善,使院官得借以劳扰州郡”,而清朝制度“洵为经久无弊矣”。其实这既是折银带来的便利,又有赖于京师附近药材贸易繁荣、所需药材供应齐备。

“药材银”演变所折射的历史经济问题

在古代封建社会里,药材作为一项赋税,经历了从实物税到货币税的变化,其中颇有值得深入讨论之处。任何一项赋税,总需要有合适的理由,才能被接受和实施。英国古典经济学学者威廉·配第曾提出关于赋税的“公平、简便、节省”三原则,“公平”尤为其要,应当对所有的人都按适当比例征税。另一位学者亚当·斯密也将公平列为税收原则之首,他说:“一国国民都须在可能范围内,按照各自能力的比例,即按照各自在国家保护下享收的收入的比例,缴纳国赋,以维持政府。”

中国早期实物税的体现之一是土贡,《尚书·禹贡》提出“任土作贡”,在一定程度上也体现着公平的思想。“任土作贡”的原则是“贡土所宜”,“即当地生产什么即贡纳什么,这是经济不发达的古代财政贡纳的基本形式”,同时还根据距离远近有着“平均负担”的安排。不过,如果要真正“公平”,应当有一定的衡量标准。我国古代最大宗的实物税是粮食和布帛,这两者都是生活必需品,各地所产质量或有不同,但差别大致可以忽略。古代以地亩或人丁作为纳税基准,无论征收粮布实物或折为货币,总体上是可衡量的。但是土贡作为土特产,与粮、布等通用物资有很大的区别。各种土特产种类繁多,在没有充分市场化的情况下,彼此之间的价值难以比较,这使得它们成为额外的赋税。如果地方上只作礼节性的少量进贡,尚不致成为负担,然而正如许多地方志“土贡”章节中所抱怨的一样,不少“土贡”后来都变成了一种“需索”,额外负担越来越重。明代杭州士人对于龙井茶等被索求越来越多就有明显不满:“古者任土作贡,非贵异物……惟是龙井茶、西湖尊差强人意,曝背芹子以献至尊,区区之意,然已疏矣。成化之役,先规簿正,附办三征,政同廛市之征,乌在任土之义?往牒所陈,未敢划落,倘按籍入肆,将无谓我张楚乎!”因为这种负担是不公平的,专责于特殊产地,则特产越丰富的地方这类负担就越重。所以古代王朝中经常见到大臣劝谏君主减少非必要的需索,而那些为了一己私利向皇帝提供土贡的地方官员常被后世唾骂。例如海南琼州方志中说:“按方舆志,国初未闻私贡。永乐乙酉(1405),抚黎知府刘铭率各州县土官入贡马疋、黄蜡、麖皮、土香、蚺蛇皮、良姜、益智子,后知府黄重用是为例,三岁一贡,其数无常,剥黎徼功。”批评之意显然。

更有甚者,朝廷往往对各地实际情况缺乏真实了解,许多贡物被安排到不是产地的地方,福建惠安指出“求诸吾邑所产,则无一而是。异时物料皆征价,令民市之所产地以输京师,大贾往往设高价以待之,物入藏吏,又责以不中程度,邀乞无厌,故多有耗拆逋欠者。”这些都使“土贡”越来越成为地方的负担。

药材与粮布等相比,其总数并不大,分摊到各府县时任务不算太重。只是由于药物种类繁多,各类药物均需实物解运,路途花费甚大。这一点在明代晚期到清代的白银化改革中得到改善,药材土贡先是各省内折银,后来终于实现了全国范围的白银化,这在一定程度上减轻了基层民众解运实物的负担,总体来说是有利的。但这种情况下,出现了一个新的问题:当药材税成为一种白银税收时,其制定和收取的基础是什么呢?

从药材土贡转变而来的药材银,其原初意义相当于供奉皇家的医疗支出。在封建时代里,这些由民众承担是无可避免的事,但理论上应由全民均摊。理想化的模式是官府统一收取一定税金,然后向产地采购所需药材。然而,明王朝建立的实物劳役型财政,被历史学者黄仁宇称为“缺乏眼光,无想象力,一味节省,以农村内的经济为主”的“洪武型财政”,一些政策甚至被认为导致“货币史上运转良好的政府主导型钱钞制度在明代遭遇‘颠覆性’的信用打击”,当时根本没有形成一种有计划的财政。加上药材流通市场化低,宫廷需用药材就直接摊派于原产地。这和整个实物财政制度一样,有其不合理之处,有着农村经济的特征。

明中后期开始的财政白银化改革,以及药材市场化的发展,其实为调整不合理方式提供了可能。然而实际情况是,进贡旧例到清朝仍然沿用,并作为折算药材税银的基础,实际上仍然主要是由药材产地的人民来承担这笔医疗费用,并且出产药材多的地方承担得多,原来不承担贡药任务的地方就不用支付这种税。从这一点来说,“药材银”税种是不合逻辑且有欠公平的。

或许由于习惯成自然,也或许因为药材银总数不大,而且计入地丁银后更隐藏不显,其不合理的逻辑在历史上并没有引起什么反响。不过,从中我们可以看到的是,尽管药材等土贡类折银反映着国家财政白银化进入了一个新的阶段,但其机制并非是经过系统考量和设计的,与现代国家的税收和公共财政制度相去尚远。同时这种白银货币化始终服务于财政而非市场,并未真正助推明朝向近代资本主义转型。按黄仁宇的说法,这是中国封建时代体制所无法完成的任务:“中国是一个大陆性格深厚的国家,与西方和现代社会用数目字管理之距离愈远,更无从局部地改组。”他所说的“数目字管理”,包括政府在编制预算、管理货币、厘定税则、颁发津贴、保障私人财产权利等方面的设计,“亦即全民概归金融及财政操纵”,这被视为向资本主义转变的重要一步,“这体制上之改变,绝非轻而易举,通常等于脱胎换骨。大凡近世纪各国的革命和独立运动,流血不止,通常与这种改变有关”。药材税虽然是经济史上一个小小的视野,但同样折射和反映着封建社会国家经济制度中的固有问题。

【本文首刊于《中医药文化》2023年第1期,作者郑洪(浙江中医药大学)。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略。】