挣扎数十年,我要回归我本来的性别|镜相

本文由镜相 X 浙江大学“深度报道与非虚构写作”课程合作出品,入选高校激励项目“小行星计划”。如需转载,请至“湃客工坊”微信后台联系。

采写 | 陈欢

指导老师 | 李东晓

编辑 | 吴筱慧

所谓跨性别,指性别认同异于原生性别的人。而跨性别女性,指生理性别是男性,自我认同性别是女性,即MtF(Male-to-Female)。

美国精神病学协会用 GID 划分标准提出,MtF 的发生率为0.0033%,即每 30,000个人中有1名,FtM(Female-to-Male,跨性别男性) 为每100,000个人中有1名。这意味着,日常生活中难被看到的跨性别人群,其实际数量很可能要比我们以为的要多得多。

2017年,联合国开发计划署等联合发布的《中国性少数群体生存状况调查 报告》显示,在学校、工作单位或宗教社群中,仅有约5%的性少数人士选择公开自己的性倾向、性别身份或独特的性别表达方式。

根据MtF.wiki 这一网站,一位跨性别女性可通过获得诊断证明,进行HRT(激素替代治理)、声带手术、SRS(性别重置手术)、FFS(面部女性化手术) 等途径获得帮助,达到自己的目标。

图 | 2021 年 11 月 11 日(生日前一天),小玉做了六七小时的烫染发型

小玉是一名大四的学生,也是一名跨性别女孩。

2022年9月6日七点整,我和小玉约了采访,在一家花店内置的咖啡馆。

“你到底是男孩子还是女孩子呀?”一个小女孩歪着头,打量着小玉,向她问出了这句话。

“世界上不是只有男性和女性。还有生理上是男性,心理上是女性的性别…… ”

小玉无奈地笑了笑,有些憋红了脸,像是不知道怎么继续解释,突然默不作声。

“我觉得你是男孩子。你的声音像男孩子……你戴的是假发吗?”小女孩注意到小玉的头发,继续问。

这段对话就发生在采访前的十分钟。

“我到底要不要走出这一步”

“我对自己身份的认知,一直都是很压抑、迷雾笼罩的样子.…… ”在探寻自己身份的过程中,小玉一直很迷茫,也不停问过自己很多问题,从“我到底想要什么”到“我怎么获得我想要的”等。

“‘我’是作为一个受男性本能驱使的,有些表现出跨性别特质的人。”这是小玉对第一阶段自我身份的定位。这一阶段发生在小学五六年级,她将其称为“种子萌发的无我期”。

小景是小玉在班上喜欢的女孩子。她扎着一头马尾辫,齐刘海恰好留到眉峰, 翘鼻小嘴,笑起来,能看见弯弯的眼角和小巧白净的牙齿。小玉胆小内向,交际圈单一,而小景则开朗活泼,拥有一群聊得来,玩得开的朋友。

“我喜欢她,却又希望成为她。”对小景的喜欢,在小玉看来,是一种更为复杂的情感。“我在对方身上不仅感受到了自己、恋人,还感受到了母亲的存在。

“我想我的母亲。”这一情感背后,隐藏着小玉初步形成的性别认同、性取向和缺失的母爱。“当时我是完全忽略自己,并厌恶自己的。”小玉不愿意接受自己作为一个男生的形象,更想成为和其他女生一样的女孩。

到了初高中,小玉迎来了第二阶段。她将其称为“逃避与否定的动荡期”。 这一阶段充斥着窒息般的不安全感。

“他们不要我了”、“我是没父母爱的”、“父母一点也不关心我”……小玉的父母在她十岁(四年级)时离异。这个时间段,她开始对父母的离异形成了非常消极的观念。与此同时,小玉仿佛能够预感到奶奶爷爷的离去。“我跟着奶奶爷爷,他们早晚要离开我,我要自己争取早日独立”、“奶奶爷爷也不关心我”……小玉是由奶奶爷爷带大的,与他们也最为亲密。可在小玉心里,奶奶爷爷带给她的只有物质上的支持,她的精神需求并没有得到满足。

“我觉得自己孤立无援,像个孤儿,痛苦又压抑。”家庭带来的不安全感,让小玉感到前所未有的窒息。“但好在我的生活里有还有些盼头”,小玉通过拼命提高成绩来获得老师和同学的认可,用打游戏来逃避现实的痛苦,她只能依靠这两种方式勉强自洽。

青春期雄性激素的旺盛,加之成绩进步的快感,这些都让跨性别的思想被小玉暂且抛之脑后。“当时我对跨性别思想的追求,仅仅发生在幻想自己变成女性上。”小玉会看一些男生变成女生的小说与动画, 她将自己代入其中,来满足幻想。然而,男性的外观焦虑仍然缠绕着她。看着校园卡上蓝底一寸照上的自己,留着简单的寸头,戴着圆形的黑框眼镜,穿着白色T恤。小玉只是自卑地希望成为女孩,也常常会幻想,假如变成女孩,父母是不是就不会离开,自己是不是就不必活得这么迷茫与痛苦。

图 | 校园卡蓝底一寸照

升入重点高中之后,这样的心理活动和实际行为还在持续着。“我很自卑,并且随着成绩的动荡,感到了自我价值的缺失。再加上皮肤问题,整个人不修边幅, 人又黑,又显老又显丑,脸上都是月球坑和痤疮脓包。 ”

家里人对自己的不理解与不关心,自我的扭曲和价值感的缺失,让小玉有了抑郁症的苗头。“痛定思痛,我压抑着自己的痛苦,决定先考虑升学问题。 ”

“我依然没有找到我是谁。”小玉不愿面对镜子里瘦弱又丑陋的自己,可似乎只有逃避现实,才不至于被莫大的不安全感吞噬。

“我想彻底做一名女性”

来到大学,小玉决定,最后以男生的身份努力一次。

他追求着喜欢的女生,渴望获得一段爱情。“我发现在一次又一次的感情关系中,我喜欢的女生,都是自己想成为的‘理想型’,而我其实并不喜欢对方的内在。”这让小玉想起了小学时,自己初步形成的性别认同与取向偏好。

小玉喜欢跳舞。他回忆起自己的练舞经历,想起让他印象最深刻的一句话——“算了吧,不好看”。后来,“不好看”这一词, 在小玉抑郁症的记忆里,逐渐变成了“恶心”的代名词。男性特征带来的外观焦虑,正与日俱增,深深包裹住他。

“我父亲曾经是个恶魔。”提起父亲, 小玉这样描述他,“啤酒肚、 瘦精肉、流氓嘴、酒醉红脸、不修边幅、皮肤上都是脓包烂疮。恶心! ”赌博、酗酒、不顾家、家暴、欠债、沾花惹草……小玉永远忘不了父亲曾经的形象,即使近两年父亲已有所好转。“我不愿意成为像他一样的男人。”小玉把印象中男性的“我”,描述为令人憎恶的“狗东西”。

在经历自我认知的彻底绝望后,小玉决定完全抛弃作为男性的“我”,重新面对心底的真实想法。“我到底想要的是什么?”小玉问过自己很多次,也经历过漫长的思想斗争。“我的确想彻底做一名女性,以女性特有的生理背景去生活。”这是她最终得出的结论。

尝试女装,是小玉在跨性别上迈出的第一步。2020年疫情期间,小玉窝在家里,有了充分的空间和资源得以实践。她用自己存的钱,在网上购置了一套水手服。水手服是绿色的夏日风格,胸前有个杏咖色的大蝴蝶结。“一开始尝试会有点紧张,但会很兴奋。”在那以后,她开始慢慢构建起自己的女性形象与性别认知。

图 | 小玉身着绿色夏季水手服

“我还是按计划向家里人摊牌了。”2021年暑假,小玉对自己生命中最重要的三个人,奶奶、母亲和父亲,说出了自己的想法。比想象中艰难,也比想象中容易。

对奶奶摊牌是小玉计划最久,也是最用心的。从2021年年初开始计划,小玉通过干家教不断攒钱,带奶奶去东极岛旅游。小玉的哥哥在那里开民宿,奶奶很想念他,这样奶奶的两个愿望可以一并满足。小玉想向奶奶说明,自己是一个独立的个体,有能力自己赚钱。回了家,小玉用双手握住她的手,跪下来,开始说自己的事。

“我不能再做你的孙子了,我想做你的孙女。”五六年级时的起因和思想变化的过程第一次被家里人知道,小玉着重强调了跨性别在医学上是个少见又特殊的情况。她清楚地记得,奶奶听完后,绷着的脸一下子垮了,紧紧抓着她的手,手里全是汗。奶奶哭了。一直哭,一直哭,不停叫着她的小名。奶奶一下子无法接受,不知道怎么办了。

和母亲的坦白很直接,也更容易。“在她家玩的时候,她在我行李箱里看到过胸罩。所以一下子就猜出来我变性了。”小玉去了母亲家里说清楚情况。母亲的态度很坚决,不愿意也不接受小玉跨性别的身份。“知道这一点态度后,我和她基本断绝来往了。”

和父亲的交谈是紧接着的事。“我俩简直是跨频聊天。和他说话就像在对牛弹琴……”在小玉看来,这个男人的思想狭隘传统,脑回路既奇怪又扭曲。“我觉得他落后, 他说我不懂社会和现实。”和父亲的交谈,以两人均不妥协作罢。

谈起奶奶和父亲现在的态度,小玉的脸色轻松了不少——所幸,他们都已经接受了小玉的跨性别身份。

在跨性别的路上,小玉并不是一个人。小玉有一个6人的QQ群。其余5人和小玉都是一个学校的。最初是小A将她拉进群的。

小B是小玉的前辈。2021年暑假,她刚刚在上海完成性别重置手术。自她从上海回来,小玉便和小A去探望过她。“居然真的能找到男朋友。”小玉与小B刚见面时,看见了她的男朋友。小B长得比小玉稍高些,175cm左右,肩膀特别宽。初见小B时,她穿着连衣裙。在小玉看来,有些五大三粗。不过她的脸蛋、腿、还有其他部位,几乎完全女性化了。但客观来讲,大家似乎都认为B术后效果不佳,好在B心里能够自洽。

群里的另外两位E、F是情侣。前些日子,她们刚在上海完成性别重置手术,在乘高铁回来的时候遇到了困难——她们的身份证性别还没变换,乘不了高铁。“我觉得我以后可能也会面对这种情况。”说到这,小玉有些失神。

看着三个身边人的性别重置手术效果不一,小玉不是没有顾虑,但她的态度很坚定,“我一定会去做这个手术的”。

“她们六个是我认识的第一批跨性别者。真正帮助我开启激素治疗的,是在网上认识的一个朋友。她是江苏人,叫璃清,也是跨性别女孩。”小玉和璃清都是MTF直播间的粉丝,是通过群聊认识的。璃清还在读高中,比小玉小好几岁,却对跨性别方面了解很多,交友也很广泛。在小玉的怂恿下,璃清建了一个50多人的“MTF”QQ 群,以便经验交流。“我当时一窍不通,璃清帮我做了详细的科普,告诉我应该服用哪些激素,服用会有何副作用,怎么拿到药等。”对小玉来说,璃清是她跨性别过程中至关重要的一个人。

2021年9月,小玉通过和她在北京的医生联系,开始了激素治疗。现在抗雄激素网上也有卖,但要贵得多。激素治疗的同时也需要部分指标的达标。小玉基本上会坚持三个月去校医院抽一次血,进行激素检查。

“激素治疗带来的变化让我觉得很神奇。”讲到这,小玉有些害羞地笑了笑, 右手轻捂着嘴,不时将掉落的几缕刘海别到耳后。小玉能明显感觉到,自己的性格逐渐变得文静和内敛许多,好胜心和竞争心变弱,力气也没有原先那么大了。最明显的例子是打篮球。原先不管是运球还是投篮,小玉都非常迅速和激烈。激素治疗越到后面,小玉越发现,自己的身体没有那么果敢了,直至现在再也没有投进过三分球,连两分球都变得困难。

激素治疗还在继续。第一次见到小玉是在去年9月初。从外观上看,她和其他女孩基本已没有分别——黑棕相间的长波浪卷,柔和的面部棱角,银色的耳钉,金丝框眼镜,以及女性化的肢体语言。

总有人愿意递给我那根救命稻草

“跨性别的路上,我的心绪是跌宕起伏的。好在总有人在我低沉时赶来帮我。”

2022年10月1日晚9点,小玉跳江了。

那晚,她正和家人在江边的商场附近散步。就在家人准备过马路回家的时候,小玉趁他们不注意,逆向往偏僻的建筑背面走去,随后来到江边。

走下一节又一节台阶,她的脑子里都是想死的念头。可是,她也很怕死。她不想回家,也不想他们找到她,小玉只想一个人呆着。

最后,她决定跳江,在他们的面前跳江。她想赌,赌自己在他们心中重不重要。

她爬下围栏,坐在潮湿的石头边,离水域只有一个身位的距离。

她给家人发了一个定位,准备等他们一到,就跳下江去。

“很窒息……那种窒息感很要命也很难受……”小玉闭着眼睛,紧皱着眉头,回忆着当时的场景。

在水下,她听到奶奶大声叫着自己的小名,声音里带着哭腔,一遍又一遍。 然后,她逐渐失去了意识……

意识恢复的时候,她已经躺在病床上了。医院的时钟显示是晚上11点半。

回到家是零点整。是小玉自己想回来的,她实在闻不惯医院的消毒水味。

她好像赌赢了,但依然开心不起来。该死的抑郁症还在发作。

凌晨1点左右,她多年的闺蜜小涵来找她。“她觉得我每次带给她的都是负能量,她总是一副高高在上的姿态……”经过这晚的对话,小玉和小涵绝交了。

“抑郁症也让我看清了一些人。”小玉自嘲般地调侃着自己的抑郁症,有些无奈且失望。

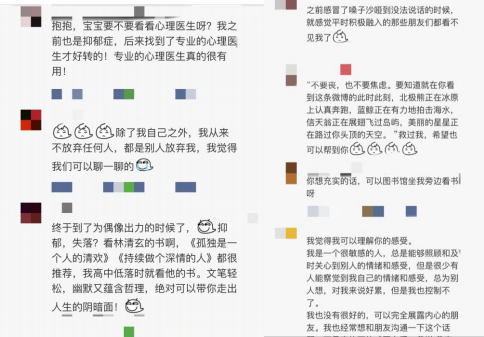

小玉在社交平台发了一长串文字,是关于抑郁症的。

发出的那一刻,很快就有很多人留言私信。她们鼓励她,跟她分享相似的经历,约定一起自习,一起聊天,一起约饭等等。“真的很感动很暖心!”分享到这里,小玉的神色轻松了不少,也逐渐放松了原本警惕的心情。

图 | 小玉的回复

图 | 网友的暖心留言

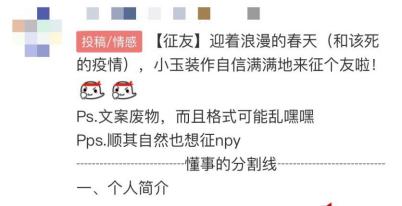

去年4月初,她在学校的社交平台发过一个征友贴。让她很意外的是,不少人都来应征,希望和她成为朋友。“大家对跨性别女性的身份,似乎都保持着极为开放的态度。我收到了很多鼓励!”

图 | 小玉的征友帖(部分截图)

图 | 网友的留言

“我想写一本以跨性别女性为主角的一本小说。”

“如果以后实在找不到工作的话,我就去做一些与之相关的公益活动。”

“我要去做性别重置手术! ”

“我现在最大的盼头,就是声带手术之后恢复的那一刻,我要冲到 KTV 里去唱歌! ”

(文中人物均为化名,图片由作者提供)

欢迎继续关注本期“小行星计划”专题:

海报设计:周寰

目前镜相栏目除定期发布的主题征稿活动外,也长期接受投稿。关于稿件,可以是大时代的小人物,有群像意义的个体故事,反映社会现象和社会症候的非虚构作品等。

投稿邮箱:reflections@thepaper.cn

(投稿请附上姓名和联系方式)