网约车司机里的少数

她们开车“吃饭”。

下午两点,单子渐渐少了,百合要找一个便利店“吃两口顶一会”。

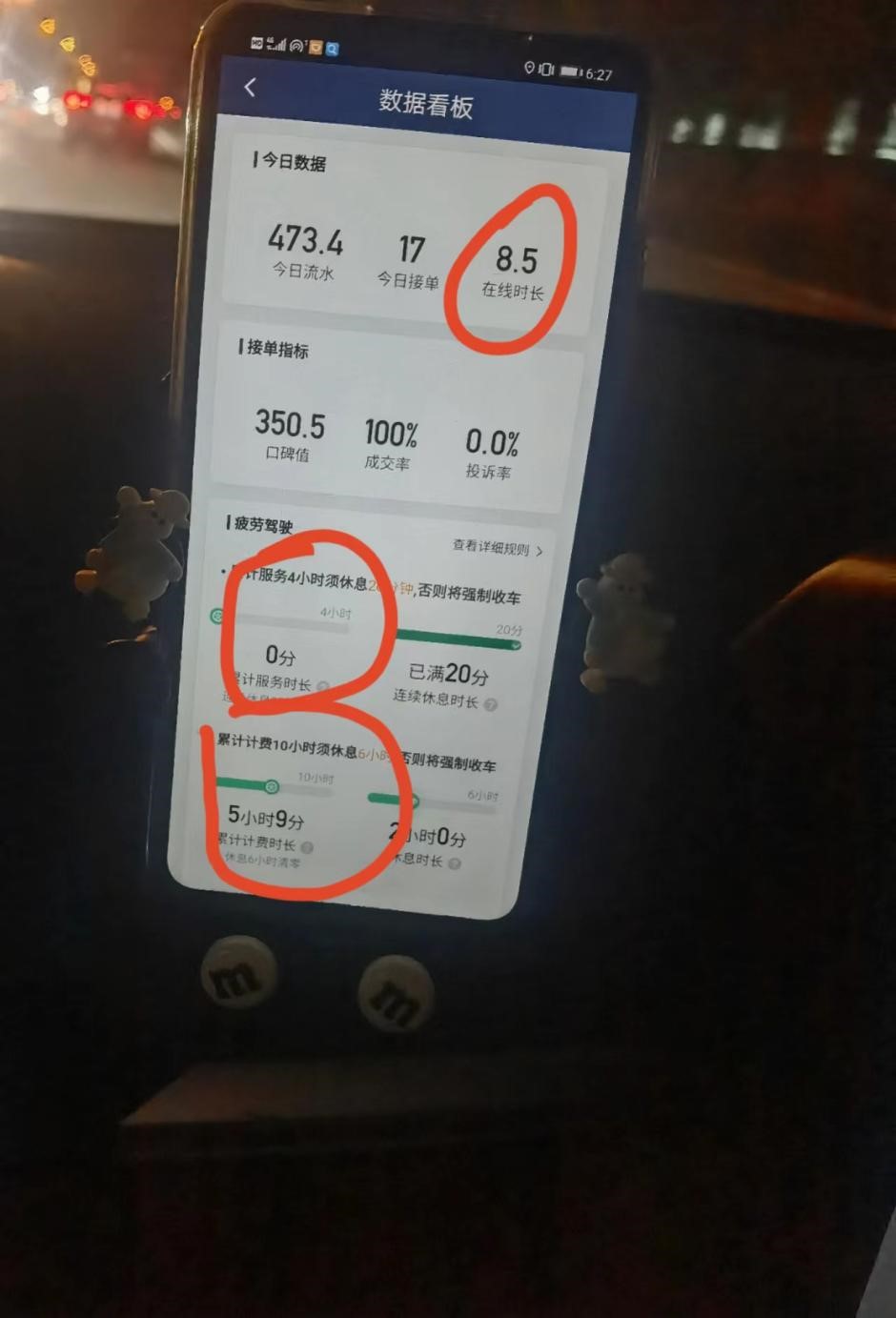

中午饭点是打车高峰期。因此她一般选择挺到下午两三点,再去买些高纤维饼干、包子、肉肠、卷饼之类的坐在车上吃。5分钟左右解决,稍事歇息就开始备战下午四点半开始的晚高峰。休息也是平台的强制要求:开满4小时会强制收车。如果在晚高峰的时候被强制收车,对百合来说不划算。

谢霏会在平峰期的时候选择去充电然后吃饭。谢霏中午有的时候就吃一块饼干,晚上收车才去“吃顿好的”——上海30多元的一份粉面套餐对她来说就是一顿“好的”。

谢霏会在平峰期及收车后去充电,这时候单价最便宜。本文图片均为受访者 供图

叶明荟有天晚上八点还没吃上饭。趁着给车充电,她去觅食。天晚了,许多店已歇业。最终她找到一家干捞螺蛳粉——老板说马上准备打烊,她是当天最后一位顾客。

她们是网约车司机里的少数。百合去考网约车从业资格证的时候,五六十个人里面只有3个女性。叶明荟说,在广东佛山开专车的一共就15个女司机。

她们都期待开着车,或多或少地获得一些自由。

始于还“债”

叶明荟是贵州人,嫁到广东顺德,至今开了4年网约车。

在做女司机之前,叶明荟和丈夫开了10年的废品站,收纸皮,铝铁铜之类。先存放着,到价格上涨卖出,挣差价。后来她又辗转开过饭馆,也以失败告终。

当时她每个月还要还4000多元车贷,入不敷出。一次打车,她问司机开网约车能否兼顾家庭。司机告诉她要想兼顾家庭,就不要想着能挣多少钱。叶明荟想着,开网约车能挣点还贷的钱,不用事事向丈夫伸手,又能给孩子买他们爱吃的。如果在厂里上班,孩子有事,还要向组长班长请假,看人脸色。

同样是为了还车贷,百合成为了兼职的网约车司机。她主业是在一家小型贸易公司做文员。

2018年前后,百合开了个网店卖手工针织制品。当时做了个爆款,一个月的营业额一下子从4千到了1万9。针织制品一直是百合的爱好,她一度认为自己能在这个行业深耕,各种社区活动曾经是她的主战场。2022年上半年,因为疫情原因聚集性活动取消,快递也发不了货。

两个月期间,收入实在太低。她想着儿子以后结婚,需要钱置办房子、车子、酒席;自己离退休还有10年,需要稳定的收入交社保。于是她找到了现在的工作:一个朝九晚五的文员。她所在的公司一共三人:老板,老板弟弟和她。5000元钱一个月,每天的工作是做账开票,维护关系,老板兄弟俩若是不去跑销售,她便事不多。

百合今年41周岁,用她的话说她这个年纪“想蹦跶,招人的公司也不给机会”。公司离家20公里,她想着买辆代步车。13万的车,她贷了4万的款,贷了一年,每月要还3000元钱。就这样,她想到了开网约车。百合盘算着要是一个星期能跑满1000元钱,她就能把贷款还上,还有余钱。入冬后为了省电,她不开空调,给每个座位铺了发热垫,毛茸茸黑漆漆的,整套三百元。坐垫耗的是点烟器12伏小电池的电,不是耗整车的电,人坐上去就自动开。

33岁的谢霏开车也是为了还债。她在上海和朋友合伙开了一家主机游戏店。前夫家暴出轨,谢霏果断和他离婚,独自抚养儿子。他们的离婚官司打了一年,离婚判决书下来以后,又因为房产打了两年官司。两年中,谢霏没有收到过前夫给孩子的抚养费。直到前夫拿到自己房子的折价款,才把抚养费“补”上。打官司需要资金,谢霏问亲戚朋友借钱,但没人愿意借给她。原先婚姻给她遗留了很多债,打官司也花了很多钱,还债的同时也要养活自己和年幼的儿子,于是谢霏决定开网约车。

在朋友圈发了一个考网约车人证的短信后,就有人想给她介绍工作,有亲戚给她送成人纸尿裤,还有人问为什么。谢霏觉得解释起来很麻烦,后来很少和人说起自己开网约车。

谢霏的车技不错,自2015年上路以来,她开车从没剐蹭过别人,如果被别人被剐蹭了,她看不是很严重,也不计较。有一次,一个出租车司机在等红灯的时候倒车,撞到了她的车牌。她看稍微碰到一点,说:“没事,你走吧。”那个司机很惊讶,一个劲地说“谢谢”。谢霏想着开车的人都不容易,如果计较的话,这个司机十之八九会被判违章,违章200,得再跑好几单,何必为难对方呢?

出车之外

百合公司旁边的一个公园停车场提供充电的地方,停车收费时间是早上7点到晚上10点,前半个小时免费。所以百合计算好,早上六点半左右到达停车场,7点半之前离开,到公司补觉。百合每天从家里出发到充电处是“半梦半醒”的状态,晚上回来,已是半夜。百合的丈夫也在离家20多公里的地方上班,如果高速堵车,到家很晚。百合一段时间不收拾,家里就乱七八糟,她一般看不过眼就选早点收车,回家收拾。

百合的儿子现在上了大专,当了班长,现在又在参加技能大赛,两周回家一次。儿子回来,百合会带他吃点好吃的。除此之外,百合周末总是出车的。

叶明荟还是希望多点时间陪伴她的三个儿子,两个上初一,一个上小学。

她一般早上7点出车,19点收车。她回忆起两个大儿子还在上小学的时候,她晚到家,就会打连环电话,过几分钟,十几分钟就打一个。

叶明荟一般一周六天出车。周六打车人多,她和儿子说要去“冲单”——达到一些单量,会有相应奖励。儿子会说:“你永远都是冲单的啦,永远不用管我们的啦。”她会说晚上回来给他们带好吃的。

周日叶明荟会睡到自然醒,给儿子们做点好吃的,或者带他们爬山,野餐。“那些是不怎么花费钱的喽,因为赚的钱比较辛苦。”说完,她就哈哈笑起来。野餐也很简单,只有一上午的时间,做饭来不及,叶明荟会去买点鸡脚,面包之类,带到公园吃。一般到下午她要出车,有的时候,拗不过孩子们撒娇,她就会陪他们一整天。

周一到周五,叶明荟5:40起床。两个上初一的儿子6:50要到校,小儿子8点钟到校。她一般把三个儿子叫醒,到楼下饮食店买点早饭,送完大的,再送小的,然后出车。

平台有预约单——凌晨预约号,第二天早上去接,叶明荟害怕孩子赖床自己来不及去接,又扣分又扣钱,她就干脆不接预约单。

叶明荟的丈夫是开车运输建筑材料的,往年经常加班。她19:00收车,要是丈夫加班没做饭,她就自己解决或者让公婆顺便帮她打包一份晚饭。小儿子由爷爷接回家,两个大儿子要上晚自习上到21:30。吃完饭,冲个凉,她就去接两个大儿子放学。回到家,便是入睡的时候。周而复始。

平时,公婆觉得她跑车辛苦,帮忙接小儿子,给孩子们做饭洗澡。有一次婆婆被摩托车撞了,公公要去医院照护。她16:30就得收车下班,接小儿子下学。如果去到远处,她两三点就要赶回来。到晚上两个哥哥会帮忙盯着弟弟写作业。

而谢霏很多时候只能一个人扛。谢霏从小在父母争吵和打架的环境中成长。父母说就养到她18岁,所以她很早就出来干活了——她做过餐饮、金融销售、贷款中介。

“开车在路上,真的是一件很寂寞的事情。”吃颗糖,听听歌,或者开在马路两边看看马路上的人和车,记一下路,是谢霏在路上排解寂寞的方式。

她白天出车,工作日一天跑10~12小时,周末用来看店和照顾儿子。早上出车前,谢霏要送儿子上学。虽然父母有时会帮忙照顾孩子,有一次她父母在孩子面前打起来。孩子很害怕,当即哭了。

为了早点回家多陪伴儿子,谢霏晚上回家的时候不接单。本来她可以20点到家,但接个顺路单的话,得拖到九十点钟才能回去。所以尽管有的时候从上海的最北边到最南边——她的家,要六十公里,将近一百块钱,占一天流水的五分之一到六分之一——她还是会选择空车回去。

在线八小时,谢霏空驶时间3小时。

每晚收车回家,儿子会说:“妈妈,我们开始今天的深夜聊天吧。”谢霏和儿子就会开始交换一天的见闻。

疫情前后

疫情三年,顺德没被封控过,只要有48小时或者24小时核酸就可以跑车。叶明荟一直跑车,丈夫在厂里上班,平时周一到周六公婆帮忙照顾孩子,家里也一直没时间收拾。

2022年上半年,因为疫情,叶明荟的孩子停课两周。公婆说:搞不定孩子学习啦,你们自己带吧!她休息了两周,在家盯着孩子不让他们玩手机,这是她跑车以来休过的最长时间。她趁着休息时间,把家里的鞋子全部洗了一遍,柜子都擦了一遍。尽管“一天没得休息”,但可以在家陪着孩子,给他们做点好吃的,她觉得很幸福。

而对于谢霏来说,疫情封控意味着被切断经济来源。2022年上半年,上海疫情期间,她被封控在家,没法出车,三个月没有收入。但是欠下的债务仍需偿还,她只得又贷了六万块应急。“明知这样拆东墙补西墙不行,但也没办法。”

谢霏的店铺开在大学城里,解封后大学生没返校,冷冷清清。沿街店铺关了许多,大楼里很多教育机构也不开了。

因为封控期间又借了六万元钱,加上别的债,她每月要偿还三万元的债务。自己跑车和开店的收入,全部用来还债,甚至出现债套债的情况。那时候,她每天去开车,想着自己这一天的收入都是用来还债。甚至每天不想去开车、去挣钱,在躺与起之间不断地拉扯。

平台显示的收入占比。

终于,2022年11月份的时候,谢霏的债还清了,她觉得“无债一身轻”。现在她工作日开车,周末看店,闲暇时间陪儿子,不用拼命挣钱还债,自己的时间变多,她的心里踏实。

去年12月疫情管控调整后,谢霏照样出车,但街上人很少,路上单量不多,一天的流水只有400多元。

元旦前的周六,百合跑了6小时,流水157元。

元旦后百合跑单数据,两个小时不到,流水71.8元。

后来她自己也“中招”,恢复起来再出车时街上已是人头攒动,一天的流水至少600元。她说:“今天四小时没停过,乘客还说打不到车,我都是单子没结束就已经进下一单了,连平时没什么单的地区都是一刻不停。”除此之外,跑单有高峰流水加速,还多了下午2点到4点出车的午市奖励,夜高峰也提前到了晚上八点。

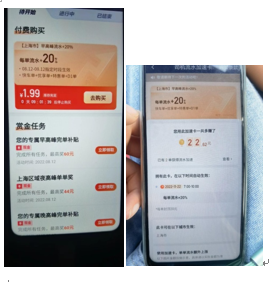

高峰补贴

需要司机自己买的流水加速卡

“女司机”

百合有一次到小区门口接人,发现前面一辆网约车突然停下不动,司机下车走向旁边草丛解手。

“我好羡慕,你知道嘛!”百合笑着说。

女司机不好去路边解决,要么去加油站,要么去商场。先得在停车场找到车位,疫情期间需要扫码进入,然后找到厕所。很多商场一楼没有厕所,还得上到二楼。这样一趟,可能会耽误十到二十分钟。有些公共厕所门口有出租车停车位,可以停20分钟,但是网约车停在上面,就会被说违停。

谢霏怕喝太多水又不方便找厕所,尽管她会在车上备一个一升的水壶,但她每次都不会喝完。

她见过的充电站的厕所,男用的比较多,有一间是专门的男士小便池,另一间是男女混用的。狭窄拥挤,地上有很多水以及肮脏的脚印。大便压在马桶圈边上。有的电站周围没有厕所,或者厕所比较远,就有人在电站附近尿尿,谢霏有时候一开车门,一股尿味,使她作呕。

谢霏看到的充电站的厕所。

生理期期间,谢霏需要经常更换卫生巾,这也就意味着她需要经常去卫生间。这减少了她开车的频率,有时自己生理期头痛,就待在家休息。

另一个让谢霏觉得尴尬的是加入的网约车司机群。她开始跑车以后,有一个带教老师傅联系她,拉她进群,说方便交流。群里鱼龙混杂,有想找婚外情的等。虽然平台不允许私自加客人微信,但是群里会有人说加了女乘客的微信,还有的人会对女乘客的穿衣打扮品头论足。有的人甚至偷拍了女乘客发群里。带教师傅不仅不会制止,还会加入讨论。她一般不会理会这些,只看那些讨论路况和接单的信息。

直到有一天突然有一个人看她说话,发现她是女生,就追着她问她结婚没,连着问了两天。谢霏怼他,那个人还反骂她。谢霏告知了带教师傅和群管,仍然不是很受重视,她一气之下退了群。

谢霏本来是很喜欢涂口红的,但是疫情期间,开车需要佩戴口罩,她觉得涂了也是白涂,就放弃了。平时头发用夹子随意一夹,涂个防晒霜就出门。

专车司机要统一穿西装西裤,“女司机可不可以不要也戴这么长一个领带?”叶明荟说。做网约车司机四年,叶明荟不时遇到别人对“女司机”车技的怀疑。有次,一位上车的男乘客紧张地反复叮嘱她开慢点,尽量保证安全。叶明荟不解,这个男人就解释说妻子车技不好,自己被吓了太多次,会习惯在她旁边叨叨。叶明荟就说,“她本来会开的,你在旁边一个劲叨叨,她就不会开了嘛。”

一车脚印和四斤车厘子

开车久了,有些烦恼是乘客带来的。

百合记得有一次在厂房接了一个单,一个女人带着一个大概三四岁的孩子,脸和手黑黑的,拿着一包零食在吃。一路上,小孩在车里上蹿下跳,动来动去。路过一个路口,百合把左转弯绿灯看成了直行绿灯。当时还有倒计时十几秒,百合想要加油门过去,到了很前面才发现是左转弯绿灯,她一脚猛刹下去。百合能感受到小孩跌到前排椅背上了。她有些愧疚。到了目的地,女人发现自己的手机找不到了。百合对她说可能是自己刚刚刹车刹猛了,手机掉到车里哪个位置了。她到后座帮乘客一起找。一拉开车门,映入眼帘的是一车灰白色的脚印。百合有些不悦,拿出湿纸巾,一边擦着脚印一边找手机。在副驾驶座位下面找到手机以后,女人一声不响带着孩子离开了。

还有一次,百合在职大接一个女学生。她定位在一个门,人却在另一个门。百合打电话过去,那个女生说:那你来接我呀!百合的气一下子就上来了。

女司机也有与乘客相互温暖的时刻。

有一次叶明荟和一个乘客聊到她的三个儿子,那个乘客正好去别人家做客要送礼,半道下车去买水果,给叶明荟带了四斤车厘子,说给她三个孩子吃。

叶明荟记得有的时候她去东莞或者深圳,找顺风客回来。有女生打到她的车,会很开心地说:姐姐打到你的车真好。从东莞到佛山正常打车要五六百元,顺风车只要百来元。而且那个时候很晚了,不安全,也难打车。

女司机谢霏时不时会收到平台的提醒。

在路上,特别是到了夜间,女性的安全感稀薄起来。

有一次,一位男士喝醉了,拉住叶明荟的袖子问她要电话号码。她告诉他再这样拉,等一下一车人都会挂掉的。他朋友见状,忙来拉住那人。

如果走得比较远,叶明荟会把车窗锁好。在高速公路上,她时常看到有一些女子把车停在高速路的转角处,没有监控的地方打着双闪。车上挂着个牌子说和老公吵架,没有带钱包和手机,问过路车讨钱吃饭,或是支付高速费。她不敢停车,径直开过去不理睬。

有的人喝酒醉得趴在地上,需要人抬进车里。叶明荟赶紧锁车门,没人陪同她就不接。拍了照片报备,取消订单。

一次,百合的车上来了两个男顾客。一身酒气。百合心里一阵没来由的紧张。她把目的地不断放大,发现都是大块面积的颜色,路很少,像是农田。两人短暂交流了一阵,用着百合听不懂的外乡话。百合的紧张不断浓烈。快到目的地,百合发现周围没有想象中暗,像是厂房。乘客先开口:就在这停下来吧!百合一边截单,一边松了口气。

半夜三更的,很多小区里没有灯,把乘客送到小区里面,谢霏经常找不到出口,或者走进死路。有一次乘客让她在小区一路往前开。往前开之后发现是死路,两边全停了车。她也没法掉头,半夜三更,乌漆抹黑,她只能倒车回去。

但夜晚对谢霏来说,却是难得的自由时刻。她空车回去,路上没什么车。这时她会开快车,不用担心把后面的乘客甩来甩去,她可以吹风,会把音乐开得很大声,没事吼两嗓子。“那时候我很野的。”她说。

(为保护受访者隐私,文中人物均为化名。)