生前预嘱:选择与尊严,生死两相安

原创 数据火锅 数据火锅

引言

到了生命之末,痛苦、昏迷或无法说话,该怎样拥有最后的尊严、死亡的权利?

老李头,一个要强的怪老头。今年87岁,患多种基础病且已进入终末期,接受的各种治疗都已无法改变他走向死亡的事实,反而只会加重痛苦。老李头膝下一儿一女都已进入中年,为了延续老爹的生命,安排老李头在医院接受治疗。他常常看着病房的窗外,盼着自己能自然地在老宅院子里浇花,盼着自己能晒着太阳去见天上的老伴儿。

可可,一个懂事可爱的小女孩。今年11岁,因罹患白血病而中断了学业。常年在外打工的父母辞职来陪她治病,但早熟的她知道,自己病情极重,这个家庭支撑不了多少日子。可可常常笑着劝爸爸妈妈别治啦,配她去一次游乐园玩就够啦。可可的父母出了病房偷偷抹眼泪,掏出几个衣兜里的钱,算着还能再挺几天。

当亲人痛苦地在ICU里接受昂贵的治疗,家人陷入进退两难的境地。

亲人一生有尊严地活,濒死时却因过度治疗受尽屈辱。他是否愿意在生命末期接受插管,接受异物塞入气管,接受电击,接受心脏起搏器,他是否愿意接受带来极大痛苦但很可能无谓的抢救?

我们大多数人没有切身接触过死亡,可能体会不深。但想要死亡尊严的老李头,以及家贫病重的可可,如果能利用生前预嘱减轻生理痛苦和经济负担,在必将走向死亡的日子里获得喘息,也算是一种救赎。

什么是生前预嘱?

生前预嘱是一份概述个人在丧失行为能力时对医疗护理偏好的文件。它不同于遗嘱,后者详细说明了个人希望如何分配其资产。

在个人不能再为自己做决定的情况下,生前预嘱可以用于指导护理人员,它还可以避免其亲人在您的护理方面陷入两难或走入极端。

人们通常认为写生前预嘱可以等到生病或年老时再写,但意外的伤害或疾病随时可能袭来。

生前预嘱仅用于医疗和临终关怀,应考虑任何可能的健康问题或治疗结果。生前预嘱的内容应包括呼吸辅助、补充营养、药物和治疗、安宁疗护、遗体捐献及身后处理等。

我们为什么需要生前预嘱?

1

临终医疗可能带来的不必要痛苦

2022年1月31日,《柳叶刀》(The Lancet)发表了一篇《柳叶刀死亡价值重大报告》。报告表明,当前过于强调通过积极治疗延长生命,全球在姑息治疗可及性方面存在巨大的不平等,并且生命终末期医疗费用高昂,这导致数百万人在生命末期遭受不必要的痛苦。

在全球范围内,有太多患者在痛苦中死去。虽然安宁疗护作为一项专业得到了关注,但超过半数的死亡发生在未接受姑息治疗或疼痛缓解措施的情况下,并且死亡过程中仍然存在健康和社会不平等。干预措施通常会持续至生命的最后几天,对痛苦的关注微乎其微。

在20世纪50年代之前,死亡原因主要是急性疾病或损伤,很少涉及医生或技术。如今,大多数死亡原因为慢性疾病,医生和医疗技术的参与度较高。科学技术的进步进一步助长了人们认为死亡可被打败的想法,也加速了在生命终末期对医学干预的过度依赖。而且,随着卫生保健逐渐成为人们关注的焦点,家庭和社区照护日益边缘化。支持和管理临终的语言、知识和信心正在慢慢失去,进一步加剧了对卫生系统的依赖。

“临终时光也是生命的一部分,但往往被忽视。人们对死亡和临终的焦虑似乎有所增加。当前制度加重了临终治疗不足和治疗过度,忽视患者尊严,增加患者痛苦,并导致资源利用不当。” 报告的联合主席 Richard Smith博士如是说。

2

临终医疗的经济压力

“你现在的存款够你在医院的重症监护室(ICU)待几天?”

这是知乎上经久不息的热门话题,被浏览量265万次。

目前在三甲医院,ICU病房一天费用在一万元左右。

3

生死观的迷失与重建

你如何看待死亡?

我们一直以来的生死观可能存在着迷失,其实,正视死亡是一个族群觉醒的过程。以前,由于迷信、战乱和磨难,大家总是对死亡避而不谈。现在,我们进入到了一个物资充裕、科技发达的阶段,终于可以开始思考死亡的权力。

越来越多的人开始关注、思考生命的母题,也有越来越多的人开始接受甚至注册使用生前预嘱。

生前预嘱的认知情况

现在,生前预嘱的认知情况如何?

从2006、2012、2015的三次调研结果来看,生前预嘱在国内的认知度呈现上升趋势,从18.8%提升到了42.2%。

注:2006年调研面向北京、上海、重庆、西安、广州等重点城市,样本数共计1098份;2012年调研面向全国,样本数共计2484份;2015年调研面向北京市四个社区居民,样本数共计670份。

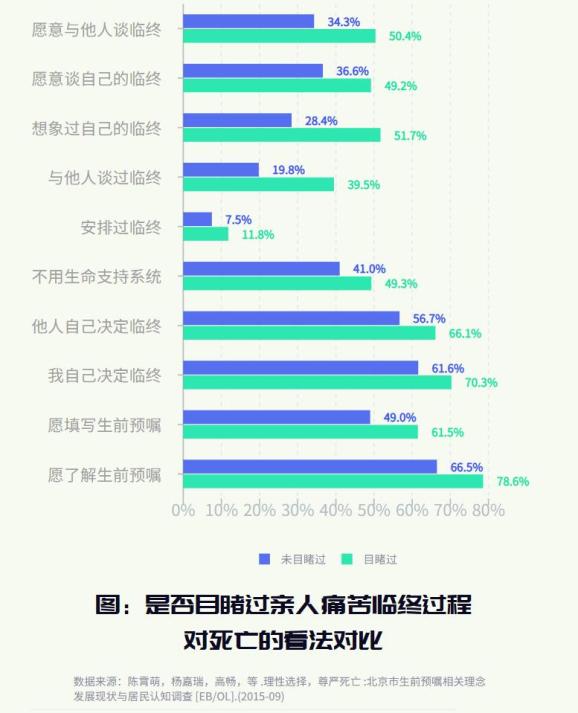

两部分人在以下一系列问题上,答案都有较明显差异。这些问题是:

01

是否愿意和他人谈论死亡

02

是否曾想象过及安排过自己的临终

03

临终时是否使用生命支持系统

04

当一个人意识清醒时是否应由自己进行临终选择

05

是否愿意填写“生前预嘱”

06

是否愿意继续了解“生前预嘱”

答卷者中有706人(占回答人数64.5%)曾目睹过自己的亲友经历生命逐渐衰竭,生命质量极差的疾病过程,有388人(35.5%)未有这种经历。结果表明,这种痛苦的经历使人能更客观积极地对待临终问题。

生前预嘱的实践情况

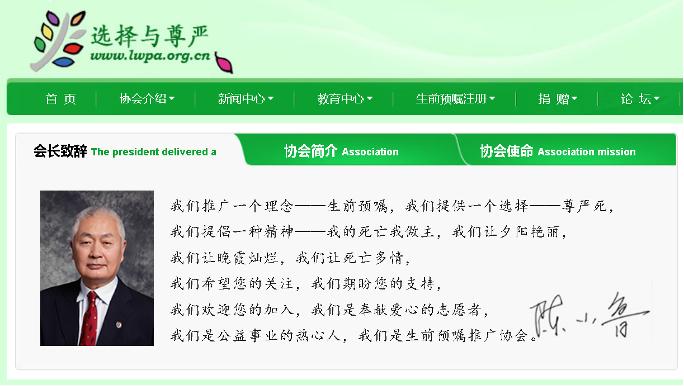

生前预嘱此前一直都没有受到国内的广泛关注。2006年,罗峪平创建了国内首个推广生前预嘱的“选择与尊严”公益网站。该网站推出了《我的五个愿望》——填写者会提前对自己临终时希望获得什么医疗服务、是否使用生命支持治疗等问题做好安排,即我们所说的“生前预嘱”。

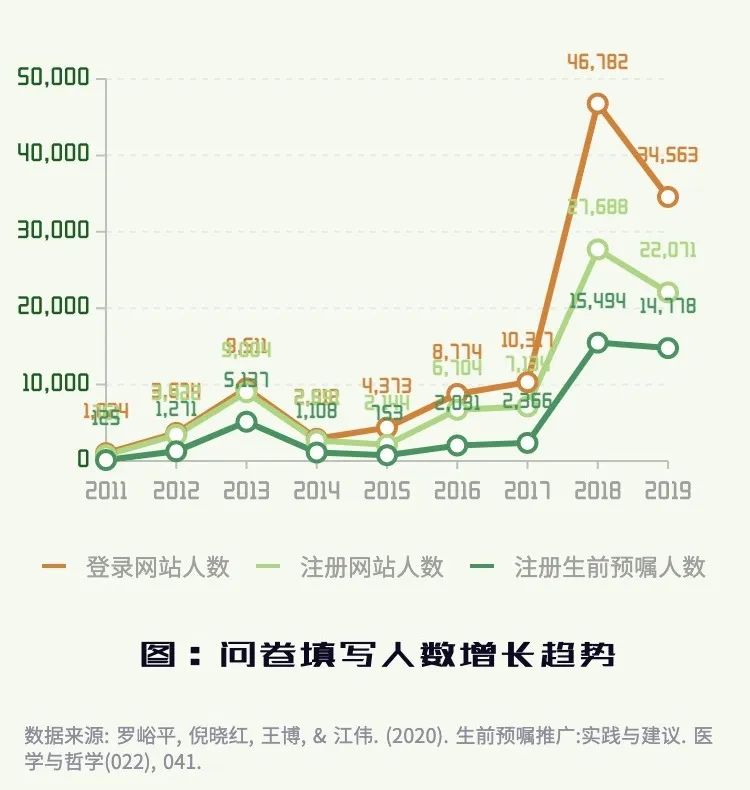

登录、注册网站、注册生前预嘱的人数从2011年至2019年保持向上增长的趋势,在2018年达到顶峰。

北京、广东、江苏是填写问卷数量最多的三个省份,分别有2368、1356、1017份问卷,由此推断,地方经济水平的高低可能会对生前预嘱的关注程度造成影响。

我的五个愿望

生前预嘱的五个愿望分别集中于对医疗服务、生命支持治疗、别人如何对待我、给家人和朋友的留言,以及指定见证人。从罗峪平等学者们的研究中,可以了解到填写了生前预嘱的人在每个愿望上的选项分布数据,进而探索生前预嘱的普遍情况。当然,我们也需要明白,每个愿望背后存在经济、文化、家庭等各种因素的影响。问卷背后除了对生命末程的期望,不可避免地受到现实条件的制约。

第一个愿望:

我要或不要什么医疗服务

我知道我的生命宝贵,所以希望在任何时候都能保持尊严。

当我不能为自己的医疗问题做决定时,我希望以下这些愿望得到尊重和实行(请勾选,可复选):

_

我不要疼痛。希望医生按照世界卫生组织的有关指引给我足够的药物解除或减轻我的疼痛,即使这会影响我的神智让我处在朦胧或睡眠状态。

_

我不要任何形式的痛苦,如呕吐、痉挛、抽搐、谵妄、恐惧或者有幻觉,等等,希望医生和护士尽力帮助我保持舒适。

_

我不要任何增加痛苦的治疗和检查(如放疗、化疗、手术探查等),即使医生和护士认为这可能对明确诊断和改善症状有好处。

_

我希望在被治疗和护理时个人隐私得到充分保护。

_

我希望所有时间里身体保持洁净无气味。

_

我希望定期给我剪指甲、理发、剃须和刷牙。

_

我希望我的床保持干爽洁净,如果它被污染了请尽可能快速更换。

_

我希望给我的食物和饮水总是干净和温暖的。

_

我希望在有人需要和法律允许的情况下捐赠我的有用器官和组织。

在9个选项中,将近82%的人选择了除捐赠器官之外的8个。

选择“我希望所有时间保持身体洁净”和“我希望我的床保持干爽”的人均达到88.10%。其次是87.60%的人选择了“我希望治疗或护理时个人隐私得到保护”。

第二个愿望:

我希望使用或不使用生命支持治疗

我知道生命支持治疗有时是维持我存活的唯一手段。但当我的存活毫无质量,生命支持治疗只能延长我的死亡过程时,我要谨慎考虑我是否使用它。(请勾选,不可复选)

_

我要生命支持治疗。

_

我不要生命支持治疗,如果它已经开始,我要求停止它。

_

如果医生相信生命支持治疗能缓解我的痛苦,我要它。但要求我的医生在认为对我已经没有缓解痛苦的作用时停用它。

指因病或因伤造成的,按合理的医学判断不管使用何种医疗措施,死亡来临时间不会超过六个月的情况。

指由于永久严重的脑损害而处于持续植物状态,且按合理的医学判断没有改善或恢复的可能。

指已经昏迷且按合理的医学判断没有改善或恢复的可能。

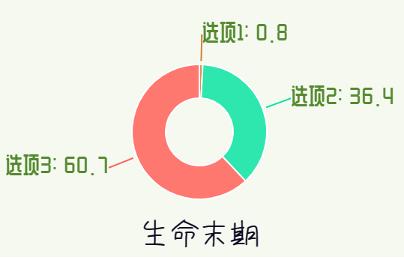

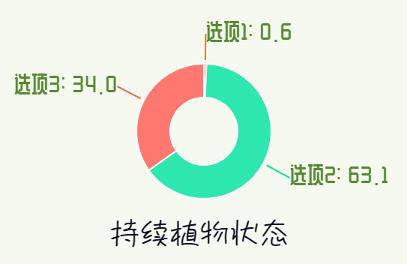

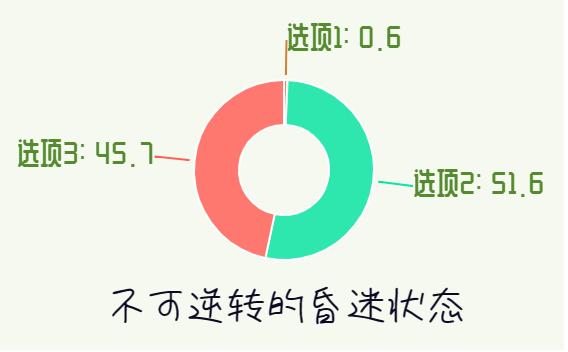

在生命末期、不可逆转的昏迷和持续植物状态三种情况下,超过99.00%的注册者选择放弃使用生命支持系统。

在生命末期认为选择是否放弃使用生命支持系统应根据医生的判定人数较多。

而在不可逆转的昏迷和持续植物状态则认为放弃的决定可以由自己做出的较多。

值得注意的是,三种情况下,仍有0.60%-0.80%的人选择不放弃使用生命支持系统。这种意愿无疑也应得到足够尊重。

第三个愿望:

我希望别人怎样对待我

我理解我的家人、医生、朋友和其他相关人士可能由于某些原因不能完全实现我写在这里的愿望,但我希望他们至少知道这些有关精神和情感的愿望对我来说也很重要(请勾选,可复选):

_

我希望当我在疾病或年老的情况下对我周围的人表示恶意、伤害或做出任何不雅行为的时候被他们原谅。

_

我希望尽可能有人陪伴,尽管我可能看不见、听不见,也不能感受到任何接触。

_

我不要任何增加痛苦的治疗和检查(如放疗、化疗、手术探查等),即使医生和护士认为这可能对明确诊断和改善症状有好处。

_

我希望有我喜欢的图画或照片挂在病房接近我床的地方。

_

我希望尽可能多地接受志愿者服务。

_

我希望任何时候不被志愿者打扰。

_

我希望尽可能在家里去世。

_

我希望临终时有我喜欢的音乐陪伴。

_

我希望临终时有人和我在一起。

_

我希望临终时有我指定的宗教仪式。

_

我希望在任何时候不要为我举行任何宗教仪式。

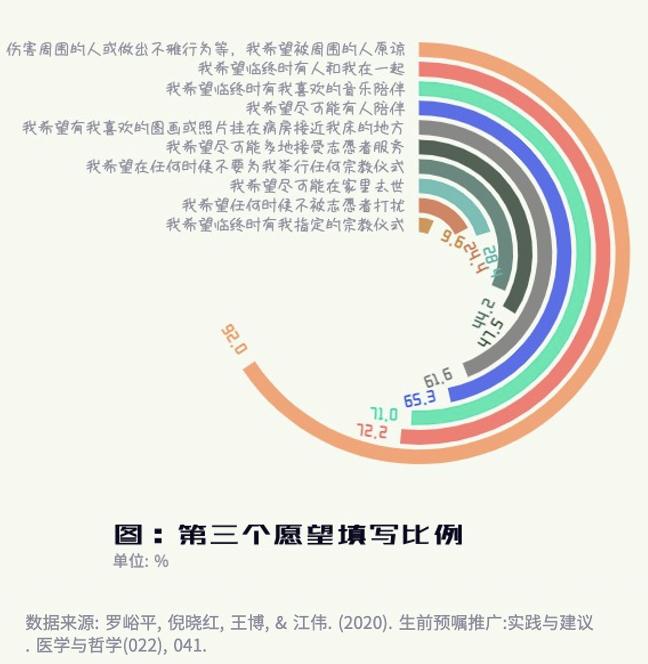

有92.00%的人选择了“我希望在我疾病或年老的情况下对周围人表示恶意或伤害时被他们原谅”,其次是72.20%的人选择了“我希望临终时有人陪伴”,接下来是71.00%的人选择“希望临终时有喜欢的音乐”。

但选择“我希望尽可能在家中离世”的人只有28.40%,这与欧美许多国家大多数人选择在家中离世的情况有较大差别,可能是由于目前居家安宁疗护服务供给不足,抑或是注册者不愿意给家人带来麻烦,担忧居所陷入“不吉利”的传统习惯所致。

动态分析发现,近年增长最显著的是对志愿者服务及“我希望有我喜欢的图画或照片挂在病房接近我床的地方”的需求。

第四个愿望:

我想让我的家人和朋友知道什么

请家人和朋友平静对待我的死亡,这是每个人都必须经历的生命过程和自然规律。你们这样做可使我的最后日子变得有意义(请勾选,可复选):

_

我希望我的家人和朋友知道我对他们的爱至死不渝。

_

我希望我的家人和朋友在我死后能尽快恢复正常生活。

_

我希望丧事从简。

_

我希望不开追悼会。

_

我希望我的追悼会只通知家人和好友,他们的名字、与我的关系和联系方式是:

第四个愿望集中于我们在生命的最后将如何告知身边亲密的人,在这一愿望的五个选项中,选择“我希望我的家人和朋友在我死后能尽快恢复正常生活”的人最多,占到了95.70%,其次是选项“我希望丧事从简”,有93.90%的人选择。可以看出,大部分人不希望自己的离去给身边亲密的家人朋友带来过多的负担,希望自己的爱即使不在人世也能传递给身边的人。

第五个愿望:

我希望谁帮助我

我理解我在这份文件中表达的愿望暂时没有现行法律保护它们的必然实现,但我还是希望更多人在理解和尊重的前提下帮我实现它们。我以我生命的名义感谢所有帮助我的人。

我还要在下面选出至少一个在我不能为自己做决定的时候帮助我的人。之所以这样做,是我要在他/她或他们的见证下签署这份《我的五个愿望》,以证明我的郑重和真诚。

(建议选择至少一位非常了解和关心您,能做出比较困难决定的成年亲属作能帮助您的人。关系良好的配偶或直系亲属通常是合适人选。因为他们最合适站在您的立场上表达意见并能获得医务人员的认可和配合。如果能同时选出两个这样的人当然更好。他们应该离您不太远,这样当您需要他们的时候他们能在场。无论您选择谁作能帮助您的人,请确认您和他们充分谈论了您的愿望,而他或她尊重并同意履行它们)

我在由我选定的能帮助我的人的见证下签署这份文件。

我申明,在这份表格中表达的愿望在以下两种情况同时发生时才能被由我选定的能帮助我的人引用。

_

我的主治医生判断我无法再做医疗决定,且

_

另一位医学专家也认为这是事实。如果本档中某些愿望确实无法实现,我希望其他愿望仍然能被不受影响地执行。

被我选定的能帮助我并作见证的两个人是:

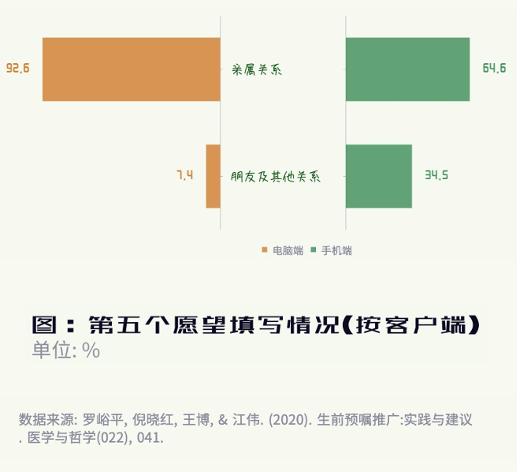

第五个愿望希望生前预嘱写作者选择两个能在自己无法做决定时帮助实现自己的愿望的人。研究者分别统计了电脑终端版和手机版希望谁来帮助我的数据。在电脑终端,配偶(37.8%)和亲子(36.78%)所占比重最大,并基本持平;此外,其他直系旁系亲属的比重也达到了12.53%,总体而言,家庭关系总共占到了92.57%。而在手机微信端,家属关系的数据达到了64.64%,朋友及其他非亲属关系则达到了34.49%。这可能是因为电脑端用户一般比手机端用户更为年长。在生命的最终,疾病的痛苦可能让我们无法思考,选择可以信赖的家人朋友成为我们的后盾,无疑是莫大的宽慰。

结语

在过去,因为文化、传统、家庭等种种原因,我们对死亡讳莫如深。2022年3月,国家卫生健康委等15部门联合印发《“十四五”健康老龄化规划》,明确提出:“按照‘充分知情、自愿选择’原则,为疾病终末期患者提供疼痛及其他症状控制、舒适照护等服务,对患者及家属提供心理支持和人文关怀。”另外,宪法明确规定“国家尊重和保障人权”,民法典规定“自然人享有生命权”。尊重患者意愿,帮助患者舒适、安详、有尊严地离世,已成为现代社会发展的趋势。

目前,尽管生前预嘱在法律上的实践仍然有限,但我们可以看到先行的探索正在进行。2022年6月23日,广东省深圳市第七届人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《深圳经济特区医疗条例》(修订稿),其中第七十八条以立法形式确立了“生前预嘱”制度。当前,在人口老龄化加速、医疗需求多样化和层次化发展的背景下,生前预嘱制度的出现让我们重新审视死亡。面临人生的最后一课,如何学习与死亡的对话,是我们每个人都需要思考的课题。

生前预嘱,把生命最终的决定权还给生命本身。

北京大学汇丰商学院《数据新闻与信息可视化》课程作业

作者:易楚妍、张瀚文、顾心怡、陶雨丰

指导教师:叶韦明

助教:郭晨冉

原标题:《生前预嘱:选择与尊严,生死两相安》