2022年最后一天,求救与施救在民间流转

早晨八点,四川社工张小雅从县城出发,开车踏上去村里的路。她所在的机构常年服务乡村困境儿童和老人,前日中午一位老人过世,张小雅得去帮忙处理后事。

十几公里外的另一个村,卫生室刚刚开门。村医孙兵一早就接到村民的电话,催着他说要来输液。

远在北京的“线上诊室”分诊志愿者李文慧查阅前一天晚上的后台消息:一位30岁出头的女性想咨询用药;一位哈尔滨家属要给年逾八旬的老人找床位;还有一位说母亲体温升高,问是否应该换药。

大约半小时后,刁鹏起床了。床边一米宽的小书桌被笔记本、外接屏幕、键盘、鼠标、台灯挤得满满当当。屏幕上,群里闪烁着几百条未读消息,腾讯员工刁鹏打开“新冠防护药物公益互助小程序”后台,进入审核页面。

这是2022年12月31日,也是元旦假期第一天,第一波感染高峰在城乡间换手,分处各地的他们仍在奔忙。药物、病床、就诊机会,这些成为一个个求助的信号,被看见、被归拢、被分类,求助与施助的行动得以在普通人之间流转轮换。

村镇里、城市里,涌现的病人

这天,车子摇摇晃晃开进村里的时候,已经快11点了。

张小雅去帮忙办白事的这户人家,老太太80多岁,平时看着硬硬朗朗的。尽管疫情已有三年,但村里的老人对此都没什么概念,觉得自己“感冒”时也都是强撑,撑不住就去村卫生室拿点药。

老太太去过一次村卫生室,没有药,空手回去了。拖到严重些,才有亲戚帮忙送到镇卫生院;后来又转到县上。县医院给了两个选择:插管,或者回家。两天后,老太太在家一口气没上来走了。

作为社工,张小雅是当初第一批知道乡镇隔离点要解散的人。她马上去村里跟老人们讲,要放开了,要注意防护。作用极其有限,老人们摆摆手:“那离我很远”、“我们乡下是不可能(传染)的”……

没人想到危机来得如此之快。张小雅自己先中了招,很快,她所在机构的其他社工也都“阳了”。因为担心传染给老人们,志愿服务的事就这样搁置下来。

村医孙兵在村里感染高峰开始前“感觉不舒服”,休息了三天,等他12月21日回去值班时,一天来七八十个病人,一问症状全是发烧、咳嗽、浑身酸痛。所有人都觉得自己是感冒,没人愿意说是得了新冠——也确实没法证实,因为根本没有抗原。

他所在的村有五千多人,包括几百位60岁以上老人,一个卫生室只有三个村医。

库存的药紧巴巴。没有布洛芬,其他退烧止咳的药,十八九号就已经断货了,还剩些安乃近、克感敏。孙兵也只能见招拆招,不行打吊针补充电解质,有细菌的患者输点抗生素。

卫生室三四张床位,12月31日有二三十个人输液,躺下的都是症状严重的。其他人就马马虎虎找个板凳,或者干脆坐地上。

村里到县上要一小时。老人们没有车,不到下不来床的地步,也不愿给儿女添麻烦。今天回家去,明天依旧来村卫生室,问:“那今天有药了吗?”

李文慧的线上分诊后台,这天一早上又接进5个新患者。

作为 NR“线上诊室”的“分诊小天使”,她会根据问诊信息,把轻症患者分到“咨询群”,风险较高的分到“跟进群”,各群每天8:00-22:00都有医生轮班;情况危重的,则邀请医生线上一对一关注。

NR 全称 NCP Relief(中文: NCP 生命支援),是一个2020武汉疫情期间成立的线上协作志愿者网络,旨在支持新冠患者及家属的身心健康恢复。当年还是护士的李文慧就在做志愿者,“全面放开”后,这个网络重新活跃起来,李文慧第一时间再次报名。

求助者的问题五花八门,从“有什么好办法止咳?”“黄痰要不要吃点消炎药?”“心跳到90多了正常吗?”到“90岁老人有痰自己咳不出来怎么办”“发烧39度上下,每次吃药不降反升,能不能同时冰袋降温?”“拍了胸部 CT,能不能帮忙看看这个报告说明什么”。

大部分问题并不复杂,但第一次面对新冠又得不到答案的人们,总是怀揣着不安。焦虑感从屏幕那头渗到这头,李文慧试图用最快速度为他们对接医生。

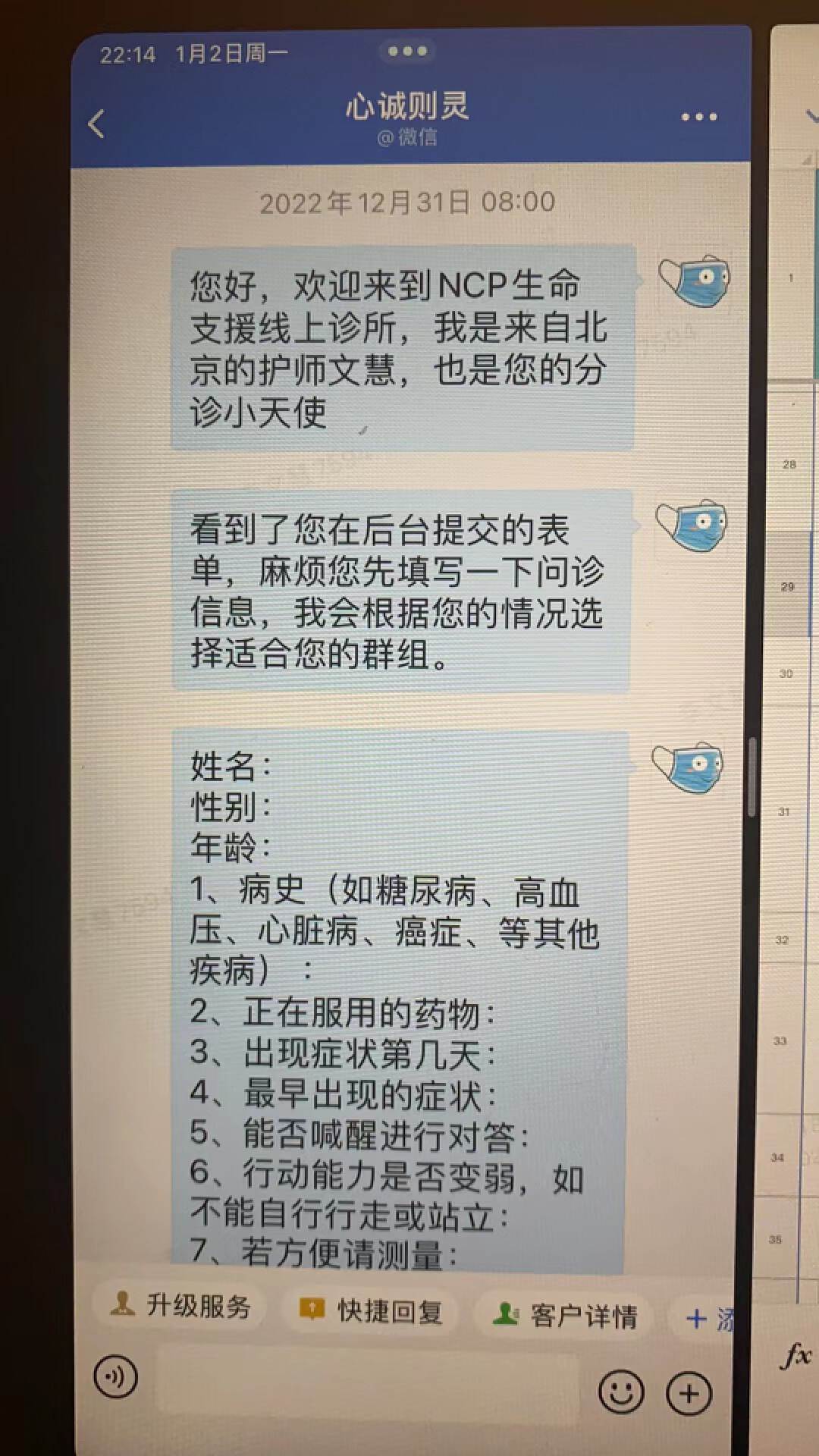

李文慧自己编写的“三件套”:自我介绍,问诊信息填写邀请,问题列表

即便不是值班时间,她也常在后台,承担病历整理工作。

寻找那个空余床位

中午12点13分,“NR紧急小分队”收到消息:北京丰台区一位血压异常、心肌受损的患者,需要心内科床位。

“紧急小分队”是 NR另一岗位的特殊工作,负责帮助患者实时寻找医院空余床位。操作方式简单直接:当地三级以上医院的电话挨个打,直到病人入院,或者电话全部打完。

12点18分,第一家医院信息反馈回群:海淀某医院心内科,要求14点以后再拨打。此后,不同医院的消息以平均每五分钟3条的速度在群里刷新:

“总台说没有心内科给我转了急诊。 急诊说没有床位,不能住院。”

“有十几个人排队,要等出院,昨天20个今天15个出院,等的时间不定,但不会超过两到三天。”

“床位紧张,安排住院需要问病人血压异常和心肌受损的数值,可以让家属进一步沟通(可能可以住院)。”

……

志愿者们都在不同城市。无数求助信息从四面八方涌来,在云上汇合,再落向一百多家北京的医院。

至13点28分,陆续有32家医院的信息反馈。其中,无人接听或需要稍后再次联系的有19家;没有床位或至少要等元旦后的医院7家;可能有床位,但需挂门诊、走流程或经医生批准方可住院的6家。

为了缓解患者的紧张恐慌心理,王艺霏会过滤掉“不接收”或“无法接通”这样的无效信息,只把有可能住院的反馈给家属。

13点31分,第二个紧急响应来了。是李文慧早上刚分诊进“跟进群”的患者,哈尔滨87岁女性,阳性第四天,静息血氧只有90。经群内医生七八个回合的详细问诊,建议找有呼吸机、有氧气的床位住院,或急诊留观。

有志愿者迅速在群里发了一张哈尔滨三级医院的地图列表:“一位伙伴从前往后打,一位伙伴从后往前打。”王艺霏从在岗四人中安排出一人停止当前响应,并立刻在志愿者大群呼人响应。很快,一位新志愿者入群并开始工作。

15点43分,“NR紧急小分队”群内反馈:“哈尔滨三甲已打完。”

16点10分,北京除西城区以外,所有医院打电话已完成。

16点57分,群里再次出现王艺霏的消息:“北京任务停。病人已经住进医院啦!!!感谢大家!!!”群内顿时一片欢腾。

十分钟后:“紧急响应,在的扣1@所有人。”

帮求药的人,也帮送药的人

同样是时时处于紧急响应中,负责平台治理的刁鹏心里有点慌。

这个12月20日上线的“求药小程序”在不到两日内访问量破百万。问题也随之而来:“药贩子”绕开关键词拦截进行有偿售卖,有人借机发布低俗、诈骗信息…… 一时间,需要人工审核的内容飙升至单日几十万条。

平日里刁鹏是一名产品经理,内容审核并非他的专长,何况这么大阵仗。12月22日,公司的“志愿者协会”帮忙群发邮件,开启内部志愿者紧急招募。

晚上10点半,志愿者的值班形式确定为每天8点至次日零点,两小时一轮班。看到共享值班表里的空格一个个被填满,刁鹏心里的潮水也一寸寸地涨上来。年底原本是各自冲业绩的时候,“阳了”的人也不在少数,他没想到能获得如此积极的响应。一小时后,第二天上午排班全满。刁鹏在群里给志愿者答疑到凌晨。

第二天7点45分,他又拉起了志愿者培训会议,正值退烧后的第三天,一边讲,一边咳。初始规则很简单:涉及售卖、低俗信息和无关内容的不予显示。但审核第一天,志愿者们还是被各种具体问题搞蒙了:售药不行,那高价求药行不行?有人求抗原的同时在描述中发“征婚帖”,算有关还是无关?……

群里的问题此起彼伏,刁鹏手忙脚乱。另一边,审核后台也需要不断优化:能不能批量处理?怎么保证这么多志愿者分配到的内容,互不重复也不遗漏?“完全被动,一边干一边改。” 回忆起当时的情景,刁鹏苦笑着说。

经过团队成员一轮又一轮讨论,大原则终于出炉:对求助者,尽量放过,即便有偿求药也不阻拦;对提供者,有偿、标价的一律不过审。模糊情况的处理细则也被一条条总结起来:药品置换?放过。药物过期?不通过!

到了下午,刁鹏气还没喘匀,麻烦又来了:后台待处理的信息仍在持续积压。刁鹏每隔一段时间刷一下后台,就能看到待处理数据又上升一点;过会儿再看,又上升一点……当数字从1000多升到6000多的时候,他彻底坐不住了。

他不怕未处理的内容有问题,就怕没问题:“因为策略比较严或者不能精准识别被拦截了,人工又处理不完,就意味着这些信息要几个小时后才能被人看到……”刁鹏反复被自己“产品经理的同理心”折磨,每每看到有人说“疼死了”、“在家快不行了”,他就觉得自己在耽误他人“得救”。

12月31日14点15分,有志愿者在群里问刁鹏,除了一般的审核帖外,还需不需要处理别的。

“申诉内容也需要一并处理。”刁鹏回复。最初出于安全风控,这个参与互助的每位用户可获取的联系方式只有10人,后台每天都能收到申诉,证明自己仍有药品且无偿赠送,只想继续帮助需要的人。

几乎同时,“叮”的一声警报响起。刁鹏迅速去后台瞄了一眼,果然,申诉已经积压了400多条。刁鹏马上开始协调,至16点前,后台积压的申诉全部处理完毕。

这天,每班志愿者只需5人了。按照刁鹏的上司、项目总负责人郑东阳的说法,从访问量看,一线城市数据自小程序上线第二周开始回落;同时,感染小高峰开始向三四线城市迁移。

赶在第二波高峰前

张小雅更明白这种“迁移”意味着什么。

12月31日,从老人家出来,她带着酒精、体温计和少量感冒冲剂,去另外两个村探望了30个她长年服务的困境儿童,其中8个孩子已在恢复期。“害怕(病情)反复,就问问他们有没有什么不适。如果还发烧,需要的话随时帮孩子对接县上的医疗资源。”她说。

孙兵这天下午接了七八个患者,比早上轻松些。为了保证药物供得上,他只给每个人开两三天的用量。月底,医药公司陆陆续续有了些供货,以卫生室的名义,感冒药一次可以买十盒。但退烧药还是不够。

他已经开始忧心,在即将到来的春节返乡潮中,第二波高峰会来。

晚上7点多,刁鹏的工作群又跳出一条消息。正在休假中的郑东阳问:近期辉瑞 Paxlovid 需求量急升,有没有可能做一下关键词过滤,以免小程序被利用。项目团队迅速讨论,把包括“仿制”“印度”等在内的关键词一并做了隐藏处理。 刁鹏解释:“毕竟是处方药,要医院开的;炒得价格又非常高,怕被黄牛利用。”

19点59分,当班的志愿者收工。与此同时,医生吴群正准备上线“上岗”,他负责这天晚上8点到10点在NR的三个咨询群、两个“跟进群”值班。

吴群是“线上诊室”开诊第一天就加入的,坚持每天值一班。这并不轻松。“线上诊室”上线两周,由于医护志愿者稀缺,每班两小时内,一位医生要负责所有群内的问诊。高峰时每班问诊总人数可达五六十人,往往这个群还没回复完,那个群又有人咨询,根本停不下来。

吴群的本职是南京一家医院的急诊科主任,兼管发热门诊,同时负责两辆120救护车工作人员的管理。12月31日他值医院的白班,这一天急诊科总共接待了377个病人,吴群专门负责留观病人的处置和紧急情况处理,忙得脚不沾地。拖到晚上6点多才回家,饭没吃完,又一个人进书房开医院急诊科的视频会议。会议略延迟了些,没等开完,他又得兼顾“在线诊室”的问诊。

“在线诊室”的问题比急诊科容易些:抗过敏药有推荐吗?左氧氟沙星和阿莫西林该吃哪个?脑梗的药是叫阿司匹林吗?…… 吴群一一耐心回复,偶尔穿插两句鼓励。

他的想法很简单:“如果患者能在医护指导下安心居家用药,避免恐慌,就不会挤兑医院的资源,就可以减轻我们所有医务人员的工作压力。……他们康复了,心安了,其实我们就开心了。”

晚10点,吴群“下班”了。家里六口人阳了四个,他是第五个。第一天值夜班,烧了一夜;第二天白天好了,夜里体温又上去了,新冠才不管你是不是医生,一样烧得睡不着觉。这是第三天。

一家人都在咳,他放下手机,去厨房熬冰糖梨水。女儿7岁,正值跨年夜,吴群又陪她看了一会儿元旦晚会。抵不过疲惫感,在新年的钟声敲响前,他终于上床休息了。

李文慧也是晚上10点结束值班。2022年最后一顿晚饭,她一个人在家吃了三人份的麦当劳。这一天,李文慧对接了13位求助者,整理此前的病案时发现,有的患者已经退群了。

在后台,她能看到所有人的微信头像;她希望大家都能尽快退群,回归头像中拍摄的日常:“比如说还能跟Ta的小猫玩儿,还能抱着Ta的宝宝,能继续亲吻Ta的爱人,或者拥有更漂亮的美甲……就是那种更美好的生活状态。”李文慧语调上扬。这一天的最后一班,她的分诊后台罕见地没有新患者出现。

赶在零点前,刁鹏抽空写起了年终总结。这是最后一班岗了,新年开始,志愿者们的工作将移交给专业内容审核团队。刁鹏回想起自己最初的手足无措、担忧焦虑,和那么多人主动站出来时的感动——“2022年最后一周,突然三四百人一起把这事儿干了!”刁鹏知道,这样的回忆不会很多。但只要有过一次,他就更明白,自己到底想成为什么样的人。

当时钟指向2023年的第一秒,村医孙兵早已沉沉睡去。张小雅坐在书桌前,写当前情况的分析报告以及针对65周岁以上老人的服务方案。她计划等假期一结束,就让机构员工带着医学志愿者入户:“每个村每个老人,必须上门一次,做科普宣讲,对接医疗资源。”

王艺霏还在准备新年会议的材料。这一天有人问她:平均拨打多少个电话能找到一个床位?她没具体算过。但2022年的最后一个紧急响应,志愿者们一共拨打了101个电话,反馈有效信息7条。最终,患者被一家可以急诊就医的医院收治。

(应被访者要求,张小雅、孙兵为化名)