男神最后一次回归,流量都让开

原创 她姐 她刊

2022年12月11日,一个音乐家面向全世界举办了一场线上音乐会。

有朋友会说,这不就是直播吗?疫情期间我们已经在手机上看过太多。

其实没有那么简单。

这位音乐家抚慰人心的能量远远超过任何一位在世的音乐人,而这一次,或许会是他此生最后一场演出。

我说的这位音乐家,是坂本龙一。

网上流传一个说法:这个世界上有两种人,一种是深爱着坂本龙一的,另一种是不认识坂本龙一的。

网上流传一个说法:这个世界上有两种人,一种是深爱着坂本龙一的,另一种是不认识坂本龙一的。关于坂本龙一有太多传说。

他是粉丝口中的教授,乐迷心中的前卫电子乐先驱,影迷眼里的绝世美人……

而今这两年,出现在大众视野里的坂本龙一是一个患了两次癌症的银发老人。

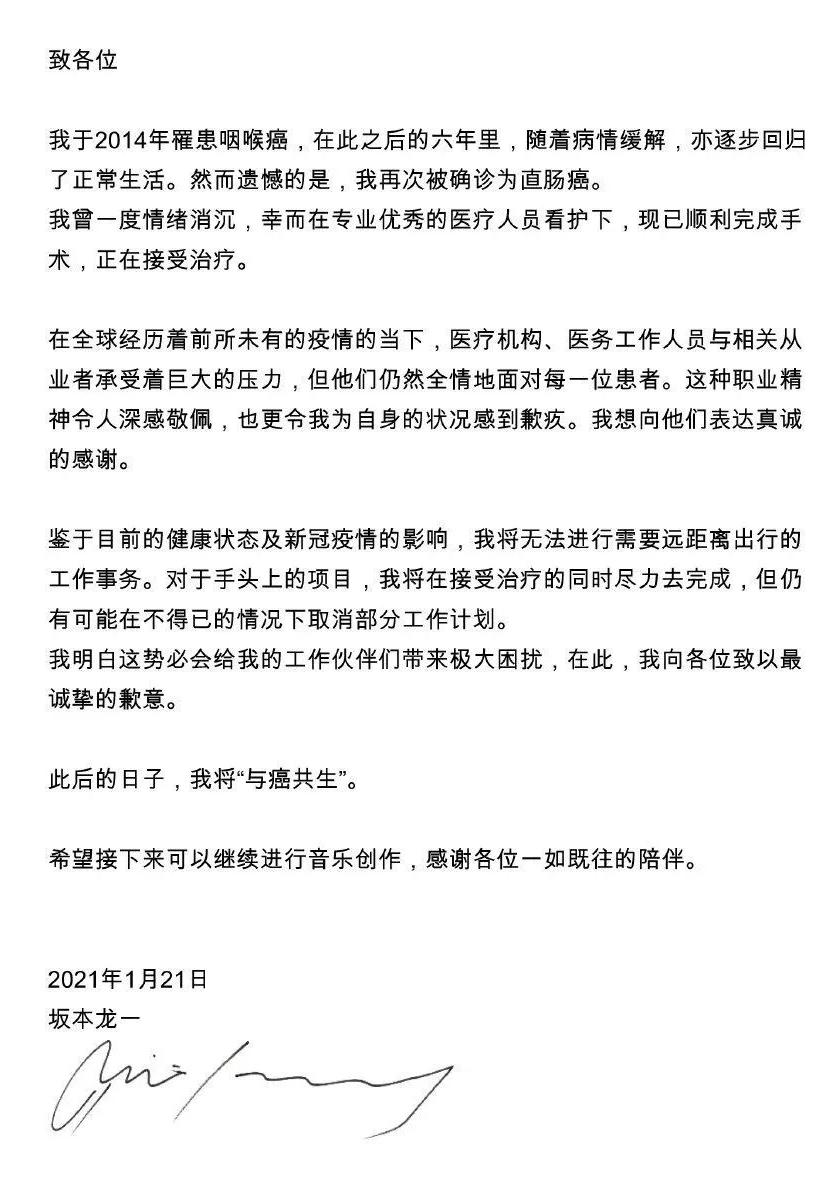

而今这两年,出现在大众视野里的坂本龙一是一个患了两次癌症的银发老人。 2014年,坂本龙一被确诊为咽喉癌,他休息了一年专心治疗,此后六年里,随着病情缓解,他亦逐步回归了正常生活。

2014年,坂本龙一被确诊为咽喉癌,他休息了一年专心治疗,此后六年里,随着病情缓解,他亦逐步回归了正常生活。2021年初,坂本龙一再次被确诊为直肠癌,他做了直肠癌手术,同年10月和12月癌细胞转移到双肺,又做了手术。

其实今年3月,坂本龙一特地为中国封控在家的人们做过一场特别线上音乐会「Playing the Piano for the isolated」。

令很多朋友眼眶湿润的一个细节是,坂本龙一使用到一种乐器——

令很多朋友眼眶湿润的一个细节是,坂本龙一使用到一种乐器——吊钹,上面写着「武汉制造」。

关于年底这次的线上坂本龙一钢琴独奏音乐会,他自述道:

关于年底这次的线上坂本龙一钢琴独奏音乐会,他自述道:“我已经没有足够体力来举办现场音乐会了,或许也是我最后一次以这种形式进行演奏。以前能做到的事现在越来越难做到……”

她姐心里不免咯噔一下,又是担忧教授的身体,又产生一种迫切感——

她姐心里不免咯噔一下,又是担忧教授的身体,又产生一种迫切感——想要给不熟悉他的朋友们介绍这位活着的传奇。

害怕此次别过,就再找不到合适的机会。

(全文长8000+字,感谢大家的耐心允许这篇肆意挥洒,太长不看也可以划图片养眼~)

天之骄子的凡尔赛之路

天之骄子的凡尔赛之路坂本龙一出生于一个知识分子家庭。

父亲是三岛由纪夫的编辑,母亲是帽子时装设计师,他还有个爱音乐的舅舅,一大堆黑胶收藏里随便一抽就是巴赫、贝多芬。

他3岁就开始学钢琴,4岁创作了第一首乐曲叫《小兔酱》,幼儿园还制作了薄膜唱片,但坂本龙一把它搞丢了。

搞丢东西对坂本龙一来说太正常,毕竟当年他父亲珍藏了很多和三岛由纪夫的往来书信,但把它们慎重继承给儿子之后,也都找不到了。

搞丢东西对坂本龙一来说太正常,毕竟当年他父亲珍藏了很多和三岛由纪夫的往来书信,但把它们慎重继承给儿子之后,也都找不到了。小学时他跟着德山寿子老师学音乐,组了个乐队「德山寿子的厨房乐团」还上过电视演出。

那时德山寿子就慧眼识出了小坂本龙一的音乐天赋,但他自己却对此非常不感冒,因为不喜欢天天练习。

那时德山寿子就慧眼识出了小坂本龙一的音乐天赋,但他自己却对此非常不感冒,因为不喜欢天天练习。德山寿子推荐他去非常厉害的松本民之助那里学作曲,刚开始坂本龙一和妈妈都不感兴趣,直到老师坚持不懈地游说了好几个月才说通。

中学时的坂本龙一,艺术品味是惊人的,毕竟是从父亲的书堆、舅舅的唱片堆里长大的文艺青年。

中学时的坂本龙一,艺术品味是惊人的,毕竟是从父亲的书堆、舅舅的唱片堆里长大的文艺青年。他对电影最早的记忆就是坐在妈妈腿上看意大利导演费里尼的《大路》,起点未免有点太高。

他尤其钟爱新浪潮电影,对戈达尔、特吕弗、大岛渚……如数家珍,音乐除了听巴赫、贝多芬这种古典主义大师,他也爱听披头士、滚石乐队...

他点评起这些摇滚大神时,装X十足:“披头士虽然做的流行乐,但和弦好听得不可思议。而滚石则演奏得一塌糊涂,但是范儿很酷。”

坂本龙一最爱的音乐人,那必须是德彪西。

坂本龙一最爱的音乐人,那必须是德彪西。他疯狂购买市面上关于德彪西的一切,走火入魔到很长段时间都认为自己是「德彪西转世」,在笔记本上反复模仿他的签名。

据说还曾在被封锁的高中校园里,戴着安全帽弹奏德彪西,真是燃烧的中二魂。

在新宿高校校舍前演讲,1969

在新宿高校校舍前演讲,1969那时变革的思潮风起云涌,受时代影响,年轻的坂本龙一完全是个左翼愤青。

他整天翘课泡爵士咖啡馆、看电影、逛书店、跟美术生混在一起、参加学生游行……和同学们约好一起抵制高考,结果这个学霸自己偷偷考上了东京音乐大学作曲系。

他喝醉了会喊出“让我们解放被资本主义操控的音乐,效仿中国最彻底的革命精神,用音乐为劳动人民服务”的无产阶级宣言。

他喝醉了会喊出“让我们解放被资本主义操控的音乐,效仿中国最彻底的革命精神,用音乐为劳动人民服务”的无产阶级宣言。他曾经当面批判日本作曲届的宗师武满彻:“怎么还在用保守的日本乐器,这是右倾民族主义!”

结果武满彻大师耐心跟他探讨一番后,坂本龙一又被深深折服了。

天才如他,曾无数次浪费自己的音乐才华。

天才如他,曾无数次浪费自己的音乐才华。高中有大半年他放弃弹琴跑去打篮球,因为打球很酷,后来总觉得缺点什么,又想退出篮球社回去搞音乐,被篮球社长暴打一顿后成功退出。

他大三就英年早婚了,为了养家赚钱还脑回路清奇地跑去工地搬砖,工资日结,结果第三天就被工头礼貌遣返说,“你不适合这里”。

工地搬砖风

工地搬砖风终于,另外两个音乐天才——高桥幸宏和细野晴臣,收留了这个装X之王。

坂本龙一稀里糊涂地跟那两人组成了一个叫做YMO(Yellow Magic Orchestra)的电子乐队,谁会晓得随便玩票的YMO后来火遍全宇宙。

这个乐队名也挺中二的:因为这不是white magic也不是black magic而是yellow magic,黄种人奇迹!

这个乐队名也挺中二的:因为这不是white magic也不是black magic而是yellow magic,黄种人奇迹!坂本龙一从小学音乐,是标准的学院派,他惊讶地发现这两个野路子没有经过任何正规训练,但对音乐的理解竟然殊途同归。

高桥揶揄他:“你学历这么高,将来该不会要当教授吧?”

高桥揶揄他:“你学历这么高,将来该不会要当教授吧?”一句玩笑话,谁知「教授」这个外号就这样跟了坂本龙一一辈子。

YMO第一张同名专辑就极具先锋性,大量采用最新兴的合成器和电子声,有三首歌名来自戈达尔的电影《东风》《中国姑娘》《狂人皮埃罗》,坂本对戈达尔确实是真爱了。

YMO第一张同名专辑就极具先锋性,大量采用最新兴的合成器和电子声,有三首歌名来自戈达尔的电影《东风》《中国姑娘》《狂人皮埃罗》,坂本对戈达尔确实是真爱了。

上:专辑插图,下:《中国姑娘》

上:专辑插图,下:《中国姑娘》采样里还有不少中国风元素,却重新排布得光怪陆离,仿佛把西方殖民视角下的东方主义和日本异域风情拿来一一解构一番,新潮得不得了。

他们的第二张专辑就风靡全世界了,乐队乘势搞了一波全球巡演,红透半边天。

YMO带来了一个不属于东方也不属于西方的划时代的音乐地震,对后来迷幻house和电子合成乐有着开创式影响。

YMO带来了一个不属于东方也不属于西方的划时代的音乐地震,对后来迷幻house和电子合成乐有着开创式影响。 艳光四射的教授,女粉更是几何级激增,巡演现场前排花痴,震天撼地,他可以算得上靠颜值搞先锋音乐的第一人。

艳光四射的教授,女粉更是几何级激增,巡演现场前排花痴,震天撼地,他可以算得上靠颜值搞先锋音乐的第一人。 其实三人的音乐底层理念是有所不同的,坂本醉心政治表达,偏爱合成器;而细野对政治冷感,喜欢流行爵士,热情拥抱全球化和文化大熔炉。

其实三人的音乐底层理念是有所不同的,坂本醉心政治表达,偏爱合成器;而细野对政治冷感,喜欢流行爵士,热情拥抱全球化和文化大熔炉。理念不同、粉丝激增、为国争光……只想搞音乐的教授没料到这些副产物。

使小孩子脾气的他玩失踪,消失几个月,还把YMO视作假想敌,一怒之下做过一张完全反YMO风格的专辑。

真是——艺术家扯皮,乐迷得利。

真是——艺术家扯皮,乐迷得利。来回拉扯数次后,音乐道路的不同注定了三人的分道扬镳。

YMO在巅峰时期宣布解散,三人在武道馆举办了万人解散演奏会,友好分手。

告别了异彩纷呈的YMO时代,坂本龙一的开挂人生才刚刚开始——他接到了日本名导大岛渚的电话。

告别了异彩纷呈的YMO时代,坂本龙一的开挂人生才刚刚开始——他接到了日本名导大岛渚的电话。是的,大岛渚邀请他去演后来被影迷圈捧上神坛的电影《圣诞快乐,劳伦斯先生》。

坂本龙一明明是大岛渚的小迷弟,但接到邀约却傲娇地谈起了条件:除非让他做电影配乐,不然不演。

坂本龙一明明是大岛渚的小迷弟,但接到邀约却傲娇地谈起了条件:除非让他做电影配乐,不然不演。大岛渚爱才若渴,当场答应了下来。

坂本龙一饰演的是一个深受日本军国主义思想荼毒的军官,二战时日军在亚洲各战场所向披靡,他在南洋的热带岛屿上看守战俘。

偏偏这个军官跟一个英军战俘产生出说不清道不明的情愫,这个战俘由英国最具传奇色彩的华丽摇滚巨星大卫鲍伊饰演。

偏偏这个军官跟一个英军战俘产生出说不清道不明的情愫,这个战俘由英国最具传奇色彩的华丽摇滚巨星大卫鲍伊饰演。 战争之残酷在于,它让两个这辈子不可能有交集的人相遇,相互吸引,再互相为敌。

战争之残酷在于,它让两个这辈子不可能有交集的人相遇,相互吸引,再互相为敌。这是坂本龙一第一次演戏。

事实证明,他演得烂透了。

无奈颜值在线,自带眼线和眼睑,闷骚瘦弱、佯装强大的劲儿也极度贴合角色,竟然成就了一代经典CP。

据说他不专业到甚至没背台词就去片场了,而导演大岛渚以片场暴君闻名。

据说他不专业到甚至没背台词就去片场了,而导演大岛渚以片场暴君闻名。坂本竟然提前跟大岛渚约法三章,要求在片场不许骂他。

但坂本演戏实在太烂,大岛渚数次想发飙,又不能朝他发火,于是只好指着对手演员的鼻子骂——经常都是跟坂本演对手戏的北野武这个冤大头。

北野武:“他没记住台词也是我的错,‘都是因为你不好他才记不住台词的嘛!’”

坂本龙一自己都看不下去了,暗自下决心要用配乐来弥补演技的拉跨。

坂本龙一自己都看不下去了,暗自下决心要用配乐来弥补演技的拉跨。但其实,这也是他第一次做电影配乐,也不知道哪儿来的自信,可能这就是传说中的恃才傲物。

于是坂本龙一去请教电影制片人“如何快速上手?”制片直接让他去看《公民凯恩》。

这相当于让正在学驾照的人观摩开飞机,但坂本龙一真的有模有样地学了起来。

他把样片里自己觉得有必要加配乐的地方标注出来,竟跟大岛渚标注的版本几乎一模一样,这让他臭屁十足。

大岛渚果然对他无限宠溺,给了足足三个月时间配乐,彼时一般日本电影配乐的创作周期只有两三天。

他也确实创造出了跨越时代的佳作,同名主题曲的传唱度甚至高过了电影本身。

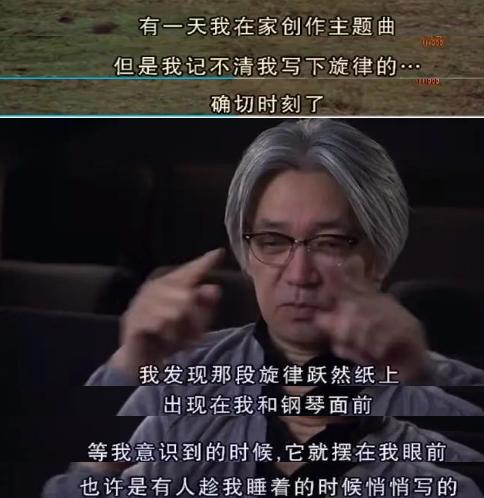

他解释说,因为是圣诞节所以想到铃声,但不能是欧洲教堂的铃声,因为电影发生地在一个非东方又非西方的热带岛屿上。

最后的曲谱,左手弹是东方的宫商角徵羽,右手则是异域的西方曲调,而只有两相配合才是最终成品。

但具体旋律是怎么写出来的呢,坂本龙一又开始凡尔赛了,他说“记不得写下它的确切时刻了,只发现旋律跃然纸上,可能是有人趁我睡着的时候悄悄写的...”

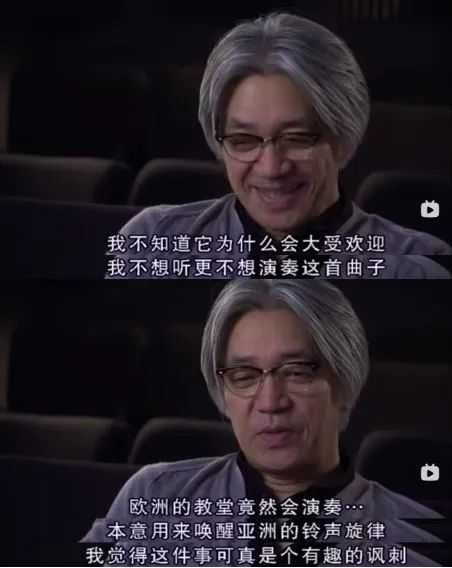

因为曲子实在太火了,无论坂本龙一走到哪里,都被要求弹这首《圣诞快乐,劳伦斯先生》,他腻烦得不得了,想不通为什么偏偏这首广受好评。

因为曲子实在太火了,无论坂本龙一走到哪里,都被要求弹这首《圣诞快乐,劳伦斯先生》,他腻烦得不得了,想不通为什么偏偏这首广受好评。甚至这个铃声成为瑞士某一教堂特定时刻的保留曲目,坂本龙一说:“欧洲的教堂会奏响本用来唤醒亚洲的铃声旋律,可真是个有趣的讽刺呀。”

就这般,坂本龙一阴差阳错地开启了电影配乐生涯。

就这般,坂本龙一阴差阳错地开启了电影配乐生涯。下一部合作的导演咖位更大了,是意大利导演贝托鲁奇,电影则是《末代皇帝》。

这部电影是第一部得到我国政府许可在紫禁城内拍摄的影片。因为档期被剧组占了,当时英国女王访华都没能参观成紫禁城。

这部电影是第一部得到我国政府许可在紫禁城内拍摄的影片。因为档期被剧组占了,当时英国女王访华都没能参观成紫禁城。一开始贝托鲁奇只让坂本龙一演个小角色,后来兜兜转转,又揽下了配乐的活儿。

坂本龙一饰演的是押送溥仪的日本军国主义军官,本来最后要切腹自尽,但坂本与贝托鲁奇据理力争(“切腹我就不演啦,哼”),最后改成了吞弹而亡。

进组遇到第一件事是,尊龙跑过来跟他说:“你是日本派来的幕后黑手,我的死对头,片子没拍完,我不会跟你说话的。”

进组遇到第一件事是,尊龙跑过来跟他说:“你是日本派来的幕后黑手,我的死对头,片子没拍完,我不会跟你说话的。” 哈?这么好嗑?

哈?这么好嗑?尤其后来两人牵着小手上节目的样子更人间美好啦。

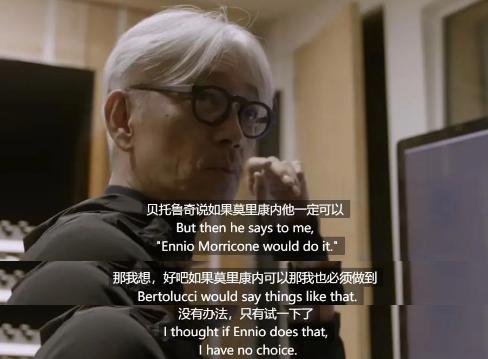

拍到溥仪在伪满洲国“登基”那一幕时,导演突发奇想,要坂本龙一立即创作这一幕的现场音乐。

拍到溥仪在伪满洲国“登基”那一幕时,导演突发奇想,要坂本龙一立即创作这一幕的现场音乐。坂本龙一心想这临危受命也必须得接呀,他知道另一位配乐大神莫里康内几乎天天打电话来片场毛遂自荐,可不能把机会拱手让人。

他配完这一幕以为完事了,没料到杀青半年后导演又把剩下的配乐任务交给了他,时限是一星期。

坂本龙一本来想拒绝的,导演撇嘴:“唔,莫里康内都可以做到!”激将法百试不爽,年轻气盛的坂本又接了下来。

问导演曲风要求,答曰:“电影讲述的是中国的故事,但又是欧洲视角,时间线跨越历史,但这是一部现代电影……”这要求,约等于五彩斑斓的黑。

问导演曲风要求,答曰:“电影讲述的是中国的故事,但又是欧洲视角,时间线跨越历史,但这是一部现代电影……”这要求,约等于五彩斑斓的黑。坂本龙一其实对中国古乐还不够了解,他当天跑去街上把所有二胡和琵琶的碟都买了下来恶补一通,前后两周写了45首曲子,写完直接躺进了医院。

谁能想到了试映会那天,坂本交的配乐一半以上都被砍了,剩下的也头尾乱剪放在了不一样的地方,他当场“满是愤怒、失望与惊讶,觉得心脏就此停止了”。

从此坂本龙一再也不去试映会了,因为身体真是吃不消。

从此坂本龙一再也不去试映会了,因为身体真是吃不消。其实配乐被改实乃正常状况,毕竟作曲都是为电影服务,导演才是真甲方,只不过坂本龙一之前遇到的甲方(大岛渚)太爱他了。

我说命运呐,结果《末代皇帝》成为那届奥斯卡最大赢家,横扫9项大奖,鬼使神差的让坂本龙一也捧回一座小金人。

后来他又和贝托鲁奇合作过几次,每次都被玄乎其玄的要求摧残“这个太悲伤了,我要悲伤的尽头有一点希望”“帮我写出轮回的感觉”……

后来他又和贝托鲁奇合作过几次,每次都被玄乎其玄的要求摧残“这个太悲伤了,我要悲伤的尽头有一点希望”“帮我写出轮回的感觉”……《末代皇帝》相当于给坂本龙一开光了,至此他成为国际上各大名导抢着要的配乐大师,合作过的导演可以绕地球三圈。

日本的大岛渚、意大利的贝托鲁奇、好莱坞的雷德利斯科特、西班牙的阿莫多瓦、墨西哥的伊纳里图、中国的蔡明亮、许鞍华……

坂本龙一和蔡明亮

坂本龙一和蔡明亮他完全是集邮的心态,全世界的著名导演都要染指,甚至劳模到刚治疗完癌症,立马接了几个活儿——

譬如山田洋次的《如果和母亲一起生活》,“是反核电影耶,怎么能不接。”

还有伊纳里图的《荒野猎人》,“是我崇拜的导演耶,怎么能不接。”

合作过这么多,唯独没有跟他一起初试银幕的北野武,两人为此互开玩笑。

北野武说:“哎呀请不起,他太贵了,逼格太高了。”

北野武说:“哎呀请不起,他太贵了,逼格太高了。” 坂本龙一说:“哪有,如果是我喜欢的导演,我可以不要钱。”

坂本龙一说:“哪有,如果是我喜欢的导演,我可以不要钱。” 所以,到底是坂本龙一看不上北野武呢,还是北野武独宠久石让呢?

所以,到底是坂本龙一看不上北野武呢,还是北野武独宠久石让呢?答案不得而知。

教授cos北野武,北野武说“小龙龙好棒”

教授cos北野武,北野武说“小龙龙好棒” 随风而散的昨日世界

随风而散的昨日世界世间所有美好的词汇用来夸教授都不为过:

帅气、天才、妖冶、反叛、开拓、勇敢、坦诚、敏感、优雅、智慧、审慎、谦卑……

但如果只选一个词定义坂本龙一,我会选择——世界公民。

但如果只选一个词定义坂本龙一,我会选择——世界公民。从他的音乐便可窥见一二,他少时最爱的合成器既不是东方的产物,也非西方出品,而是代表着某种打破旧规则、重构音乐边界。

从YMO离队之后,坂本龙一到世界各地采样民族音乐元素,接连做了三张专辑,堪称「世界音乐三部曲」,尽可能地完善他脑中的世界音乐地图。

从YMO离队之后,坂本龙一到世界各地采样民族音乐元素,接连做了三张专辑,堪称「世界音乐三部曲」,尽可能地完善他脑中的世界音乐地图。《Esperanto(世界语言)》用充满科技的机械感来表现穿越历史的北海道原住民族音乐。

《Neo Geo(新地理)》大量采样了巴厘岛和冲绳音乐,其中有首歌还采样了刘三姐。

而《Beauty》则撅弃了自己一手引领的电子风潮,在非洲、日本、西班牙弗朗明哥风中自由徜徉。

他的电影配乐亦是如此,国别多元,类型丰富,导演风格跨度之大,从冷峻凌厉的《荒野猎人》跳到花枝招展的阿莫多瓦,还有美术馆电影的蔡明亮。

他说,只有一种电影他绝对不会接受配乐邀请,那就是赞美战争的电影。

许知远在《十三邀》里问坂本龙一最喜欢的历史人物是谁。

回答是日本作家夏目漱石,他身处日本和西方之间,跨越两种文化,也要应对两种文化带来的焦灼,处在某种中间状态。

坂本龙一也在这种中间状态。

坂本龙一也在这种中间状态。他看到了西方中心视角的狭隘,也无法忍受民族主义的偏执,开创了电子风潮,又迅速反叛了大众流行。

“911事件”当时,坂本龙一正在纽约,他拍下了双子塔相继倒塌的瞬间,正在燃烧的双子塔面前,飞过几只对此一无所知的鸟儿。

坂本龙一拍下的911照片

坂本龙一拍下的911照片整座城市失去了所有的声音,他发现音乐的无力,就像奥斯维辛之后写诗是野蛮的,伤痛的飓风中心,音乐也消失了。

唯有当人们从创伤中渐渐疗愈,音乐才会逐步醒来。

“911”后的美国,陷落在反恐热潮和民族情绪之中,坂本龙一发现自己对这种打着反战(Anti-war)名义的反抗的不认同,他和朋友们一起出版了一本厚书叫《No War(非战)》。

“保持反抗(anti)是过于简单的,反战也是一种对抗状态,越反对,越会被要反抗的对象同化。”

这与甘地的非暴力不合作很像,也跟他的处女作《圣诞快乐,劳伦斯先生》的主旨不谋而合。

这与甘地的非暴力不合作很像,也跟他的处女作《圣诞快乐,劳伦斯先生》的主旨不谋而合。电影中英军战俘对抗日军暴行的方式,是走向那位日本军官,在他的双颊上留下了友谊之吻。

这是对个体人类的关怀,也挑衅了武士道精神和战争,战争可以夺走生命,但杀不死爱与自由。

这是对个体人类的关怀,也挑衅了武士道精神和战争,战争可以夺走生命,但杀不死爱与自由。2011年日本东北太平洋地区发生9级地震,继而引发海啸,还导致了福岛核泄漏事件。

坂本龙一率先进入到福岛警戒区了解灾难情况,在为避难群众赈灾的音乐会上,他温柔地说:

坂本龙一率先进入到福岛警戒区了解灾难情况,在为避难群众赈灾的音乐会上,他温柔地说:“大家都很冷吧,冷的话也可以站起来活动活动身体,请大家听听音乐吧。”随即演奏起那首抚慰人心的安魂曲。

后来他在东京牵头举办了「无核音乐节」,在日本政府选择遗忘和淡化福岛事故时,他又站在了首相官邸前抗议重启核电站的游行现场。

后来他在东京牵头举办了「无核音乐节」,在日本政府选择遗忘和淡化福岛事故时,他又站在了首相官邸前抗议重启核电站的游行现场。 2020年东京奥运会,坂本龙一拒绝了为其创作主题曲的邀请。

2020年东京奥运会,坂本龙一拒绝了为其创作主题曲的邀请。倒不是因为他拒绝奥运会,毕竟他曾为巴塞罗那奥运会开幕式谱过曲。

而是在核危机依然存在的环境状况下,日本政府大兴举办奥运会是非常不负责的行为,坂本龙一拒绝参与其中。

1992年巴塞罗那奥运会开幕

1992年巴塞罗那奥运会开幕比起人类社会的纠葛,晚年的坂本龙一更愿意把目光关注到森林冰川和自然生态上。

组织公益、参与运动、环保发声……作为音乐家的他还会跑去天南海角、世界各地收集自然的声音。

暴雨天他会头顶塑料桶,聆听雨点打落的掷地之声。

绿荫葱葱的夏日,他愿跑到丛林深处寻找鸟叫与虫鸣。

绿荫葱葱的夏日,他愿跑到丛林深处寻找鸟叫与虫鸣。 还有肯尼亚北部的原始湖泊边,寻找人类最初的印记。

还有肯尼亚北部的原始湖泊边,寻找人类最初的印记。 有一次去到了北极,现在冰川融化的速度不断加速,北极海冰在以每十年缩小13.1%的规模缩减,而坂本龙一要赶在融化之前收集冰川的声音。

有一次去到了北极,现在冰川融化的速度不断加速,北极海冰在以每十年缩小13.1%的规模缩减,而坂本龙一要赶在融化之前收集冰川的声音。 他把收音设备放进冰川下的流水里,抬头对镜头做了一个可爱的鬼脸:

他把收音设备放进冰川下的流水里,抬头对镜头做了一个可爱的鬼脸:“我正在把声音钓上来!”

冰川深处的潺潺流水在耳机里听着震耳欲聋,那是世界上最纯净的声音,是靠近自然心脏的呼唤。

冰川深处的潺潺流水在耳机里听着震耳欲聋,那是世界上最纯净的声音,是靠近自然心脏的呼唤。这些格陵兰岛的冰川流水和风声,都被收录在了专辑专辑《out of noise》里。

2000年后坂本龙一的音乐逐渐流向自然声的采样、拼装和实验性碰撞。

他的音乐生涯也从个体的人的绽放,逐渐融入进人类的命运,再汇流到自然的生命体验里。

人生是一把走音的钢琴

人生是一把走音的钢琴回首教授的一生,作为音乐家,他自然对音乐相当之严谨及敏锐。

但有意思的是——

他的人生故事又总是和走音的钢琴联系在一起。

在《末代皇帝》拍摄现场,坂本龙一临时受命,要为溥仪登基做背景乐。

那时他在长春的片场,他就在一台走音的钢琴上录了第一版溥仪登基的音乐。

2018年的冬天,全北京的人都在偶遇坂本龙一,本来此次行程,教授没有演出的计划,他只想低调地来北京游玩。

2018年的冬天,全北京的人都在偶遇坂本龙一,本来此次行程,教授没有演出的计划,他只想低调地来北京游玩。结果一天晚上,在一家叫九霄的小酒吧里,作为观众的坂本龙一听完乐队的演出,临时决定上台给大家弹一曲。

第二天全北京都传疯了,“到底是哪座庙请动了这样的神仙?”

第二天全北京都传疯了,“到底是哪座庙请动了这样的神仙?”这可是坂本龙一于二十二年后首次在中国的演出,上一回在北京的表演是一个私人派对。

从左:张艺谋、陈凯歌、坂本龙一、崔健、姜文,1996

从左:张艺谋、陈凯歌、坂本龙一、崔健、姜文,1996演奏完一首新创作的曲子《Andata》之后,坂本龙一又决定再弹一首,然后熟悉的圣诞旋律响起……

但尴尬的是,这家小酒吧的钢琴是走音的,但坂本龙一依然快活地同大家一起享受了那个夜晚。

还有一台走音的钢琴,是在“311海啸”中被冲毁的。

坂本龙一好奇它会发出怎样的声音,于是赶到了遇难现场。

有的琴弦已经断了,感觉像一架钢琴淹死后留下的遗骸,但坂本龙一却说:

工业革命创作了这件乐器,看起来它现在是自然的完好的状态,其实是由很多6年历史的木头层层叠加在一起,承受了几吨的工业压力,耗时半年固定,嵌入到模具里做成这样的形态。

把原本自然存在的物质,通过人类工业的加工、文明的力量,把自然嵌进模具里,声音也是,人类按照自己的认知强制调音。

如果音准不对的话,人们就会说琴松了,走音了,其实并非走音,而是这些自然的物质正在拼命挣扎着要回到过去的形态。

海浪一瞬间涌上来,让钢琴恢复到自然形态。现在的我觉得经过自然调音的钢琴声感觉特别好。

这架走音的钢琴被坂本龙一修缮了一番:

这架走音的钢琴被坂本龙一修缮了一番:外表恢复如初,声音仍保持被海啸冲击后的走音状态。

还特地为它办了一个装置展,键盘上安置机械锤,机械锤会实时呈现全球地震波的频率,在钢琴上敲击出永不重复的乐曲。

今年3月,为瘟疫大流行封控在家的人们做的这次线上音乐会,坂本龙一并没有演奏那种“宗教音乐般的温柔舒缓的安魂曲”,而是继续他实验性的即兴的表达——

今年3月,为瘟疫大流行封控在家的人们做的这次线上音乐会,坂本龙一并没有演奏那种“宗教音乐般的温柔舒缓的安魂曲”,而是继续他实验性的即兴的表达——他敲击各种器皿、撵磨石头碎片、小提琴琴弓撩拨鼓镲片、还有用到武汉制造的吊钹……

整个音乐氛围带着冰冷的金属感,粗粝,严峻,无处逃避,仿佛重新回到新冠肆虐最严重时的封城体验,你必须与尖锐的生活共处一室。

参与制作这场线上音乐会的UCCA副馆长尤洋接受采访说:

参与制作这场线上音乐会的UCCA副馆长尤洋接受采访说:希望这次音乐会能够给观众一种力量,这种力量不是让我们屏蔽掉灾难,而是接受灾难和创伤,认可它们是生命之路的一部分。

今天的消费主义流行一种很浅层的文化,主张把不好的东西忘掉,仿佛活在一个糖果的世界里一切就会好,但这不是艺术要做的。

这或许也是坂本龙一做这个,听起来并不那么愉悦、坦诚反映创伤心境、甚至有些尖锐的音乐的原因。

第一次患癌,坂本龙一的唾液下降到正常人水平的70%,他吞咽困难,每天却要吃上十几粒药丸,时常需要嚼口香糖刺激分泌唾液。

他每天依然仔细刷牙,即便牙周组织很大面积都坏死了,也要认真护理口腔清洁。

坂本龙一不再浪费时间否认、拒绝、愤恨、郁闷……走「悲剧五阶段」的流程。

坂本龙一不再浪费时间否认、拒绝、愤恨、郁闷……走「悲剧五阶段」的流程。第二次患癌,他说:

“此后的日子,我将与癌共生。”

也许,病痛、衰老、灾难、死亡……就是人生命长河必经的一部分,假装看不见是于事无补的,而坦诚地拥抱它才是生命的重量,活着的意义。

也许,病痛、衰老、灾难、死亡……就是人生命长河必经的一部分,假装看不见是于事无补的,而坦诚地拥抱它才是生命的重量,活着的意义。人生又何尝不是一把走音的钢琴呢?

我们在工业文明的发展下嵌入到各自的模具里,成为有用之材。

或许一场海啸过去,自然的部分会想拼命挣脱回原先的状态。

最重要的是,承认海啸来过。

就像这次瘟疫大流行,我相信很多朋友会认为“去掉这三年就好了”“全部人年纪减三岁”就可以续写之前的灿烂人生了。

但你我知道一切都不一样了。

这场浩劫真实地在我们每一个人肉身上留下印记,有人失去工作,有人失去亲人,有人消失,有人受难,我绝不能再假装岁月静好下去。

我们要永远记住那个最无助甚至懦弱的瞬间,还有我们为了家人为了所爱之人勇敢起来、继续生活的时刻。

此后的日子,将与创伤共生。

那首诗歌说的是“不要温和地走进那良夜”,此后的生命也不得再浮皮潦草下去,以为人生之长,取之不尽用之不竭,还能任意挥霍、蹉跎下去。

那首诗歌说的是“不要温和地走进那良夜”,此后的生命也不得再浮皮潦草下去,以为人生之长,取之不尽用之不竭,还能任意挥霍、蹉跎下去。生命不是一口永不干涸的井。

坂本龙一最念念不忘的一段话,取自小说《遮蔽的天空》:

死亡永远在路上,但在它悄然降临夺取生命的有限性之前,你不会真正意识到这件事。我们憎恨的正是这可怕的精准。可是正因为我们不知道,我们才会以为生命是一口永不干涸的井。

然而每件事情都只会发生一个特定的次数,一个很少的次数,真的。

你还会想起多少次童年的那个特定的下午,那个已经深深成为你生命一部分、没有它你便无法想象自己人生的下午?也许还有四五次。也许更少。

你还会看到多少次满月升起?也许二十次。然而我们却总觉得这些都是无穷的。

从那以后,每次看见月亮,我都有了思念的对象和庆祝月圆的理由。

既是如此,最后用教授用以自勉的一句话,说给大家听——

“以后的生活,我有个强烈的愿望,就是不对自己说谎,想做真实的音乐,真实地活下去,还有不忘记看每天的月亮。” 她刊

监制 - 她姐

作者 - 黄瓜酸啤

微博 - @她刊iiiher

原标题:《男神最后一次回归,流量都让!开!》