死了一亿人的“西班牙流感”,人类是如何克服的?

原创 郭大路来了

1918年春,第一次世界大战欧洲西部战线,德军总指挥鲁登道夫筹划了一系列规模宏大的战役,取得连番大捷,德军兵锋直抵马恩河,巴黎已近在眼前,100万法国人在炮火中从首都撤离。

对德国人来说,胜利似乎已近在咫尺。

战争打到第四个年头,同盟国与协约国两大集团都已被拖的筋疲力尽。直到1917年,俄国爆发十月革命,从一战战场撤军,德国才得以从东线战场脱身,将兵力调往西线,开始占据优势。

但就在这时,一种可怕的流感突然开始在德国军队中传播。

尽管以前军队中也爆发过流感,但这一次却有些不对劲:整队整队的士兵倒下,一个师超过2000人感染,一个炮兵旅三分之二的士兵卧床不起,彻底失去战斗力。

到6月下旬,德军部队已经陷入瘫痪状态,近50万士兵躺在医院里,医疗系统彻底崩溃,后勤补给系统也失效了,士兵们饿着肚子。

鲁登道夫在回忆录里写到:

每天都要听总参谋长汇报流感病例数,以及军队疲弱、若受到攻击必定惨败的抱怨,痛苦极了。

这场来势汹汹的流感压垮了德军,他们不得不取消接下来的决胜战役,再也没有能够发起大规模的进攻。

另一方的协约国军队虽然也爆发流感,但在美国军队援助下,逐渐扭转了局势,德军在英法美联军“百日攻势”下节节败退,到9月份时败局已定。

回天无力的鲁登道夫将这场流感称为,“阻止德国取得最后胜利的无形之手。”

这场改变了世界命运的流感,便是历史上恶名昭著的“西班牙流感”。一战战场上所发生的,只是这场大流感的一个缩影。

战场之外,流感病毒攻陷了当时几乎所有人类生存的地区:从欧美到亚洲非洲,甚至北极地区,都未能幸免,全世界有5亿人感染,5000万到1亿人死亡,比两次世界大战加起来死亡的人都要多。

要知道,当时全世界人口才17亿。

但这次灾难性的大流感,却似乎早已湮没在历史深处。2017年,一位英国记者发现,在全球最大的图书馆数据库中,讲述一战和大流感的书籍比例是:200:1。

这场大悲剧,人类选择了忘记。

贰

必须要说明的是,“西班牙流感”一点都不名副其实,它的起源地并非西班牙,而是大洋对岸的美国。西班牙背这个黑锅,足足背了一百多年。

主流学界普遍认为,有记录可查的第一例大流感患者,发生在1918年3月,来自美国堪萨斯州的一处军营。一名士兵告诉医生自己感冒了,“浑身发冷,咽喉肿痛,肌肉酸痛”,还发着高烧。

这看起来确实是典型的感冒症状,医生根据往常经验也没有太在意,只是按照标准流程进行了处理。当时全美有几十座军营分布各处,用于士兵集结训练,准备远赴欧洲——一个普通士兵的感冒,没有引起丝毫波澜。

但很快,事情开始不对了。

流感迅速蔓延,不到一个月的时间,就有1100多名士兵因这种感冒住院,其中的200多人发展成肺炎,38人最终死亡。

医院主管施赖纳上校意识到一种高传染性的疾病正在蔓延,他迅速向美军总司令部发去电报,称“许多士兵感染流感死亡”,务必引起重视。

美军军营内的病房

一边是不断蔓延的流感疫情,一边是炮火连天的欧洲战场,美国政府很快做出了选择:封锁消息,继续派军队前往欧洲。

吹哨人的第一次预警,就这样被忽视了。

1918年3月,第一批8.4万名美国步兵远渡重洋抵达欧洲。望眼欲穿的英法军队根本想不到,友军不光带来了士兵大炮,还附带了更可怕的危险。

人口密集、拥挤潮湿的军营,简直是病毒传播的最佳场所,流感如野火燎原一般席卷了欧洲。

但当时欧美各国却从不见有新闻报道,理由很简单,前线炮火连天,参战各国都实行严格新闻管制,前线士气被“区区流感”打击的事情,自然谁也不会报道——只有一个国家例外。

这个大冤种,就是西班牙。

一战期间,西班牙作为中立国,新闻媒体不受管制,流感爆发的新闻层出不穷,多达八百万西班牙人感染了流感,连国王阿方索十三世都被感染。

感染的阿方索十三世上了新闻头条

当时的大多数人都是从西班牙的新闻媒体上,才了解到这场大流感,结果,这场起源于美国的流感被称为“西班牙流感”。

流传于欧洲各国的流感漫画中,死神的形象被画成西班牙女郎的模样,广为传播。对于西班牙来说,实在是人在一战外,锅从天上来。

叁

1918年春天的流感爆发,只是第一波感染潮,波及范围虽广,杀伤力还不是很强,大部分患者最终能够自愈,死亡率也与普通感冒差不多,《英国医学杂志》一度宣称,流感已不再对人类构成威胁。

但就在人们刚刚松一口气时,1918年6月初,病毒发生了变异,致命的第二波感染潮爆发了,这一次,死神来势汹汹。

首先是可怕的致死率。

普通流感致死率大概只有0.1%,而这一波流感致死率是普通流感的100多倍,而且患者从感染到死亡历时很短。

美国许多普通家庭里,男主人早晨出门上班时还好好的,中午流感发作,下午便很快去世,甚至来不及送到医院抢救。南非开普敦的一辆电车只开出了三公里,就有六个人突然发病死在车上。

流感病毒秉持了“一视同仁”的原则,无论平民百姓还是名流显贵都有中招。英国国王、德意志皇帝,都感染了流感。后来成为美国总统的罗斯福,当时是海军次长,在开赴欧洲的军舰上中招,差点死于非命。

变异后的病毒另一个突出特征是,主要感染20岁到40岁的青壮年。

战场上,随军医生眼睁睁看着年轻健壮的士兵不断倒下,却什么都做不了。德军防线的彻底崩溃,就发生在这一阶段。大流感叠加国内其他一系列危机,几个月后,德国投降,第一次世界大战结束。

但是,仗打完了,病毒还不肯消停。

此前全球范围内的大规模军事行动,早就让病毒无孔不入,没有哪个国家独善其身。就连远在阿拉斯加的爱斯基摩人,都未能幸免,不少村落甚至全村覆没无一幸免。

在美国,1918年9月,病毒传播至费城,从军营向平民社区迈进,但费城基层官员在讲话中说“没有什么可担心的”,只是季节性流感,甚至还组织了十几万人参加的支持战争债券发行的大游行。

结果六个星期内,费城就有12000人因流感死亡。

1919年在巴黎和会上拒签合约的中国外交家顾维钧,当时与妻子唐宝玥在美国担任公使,也碰上了这场大流感。唐宝玥去费城参加外事活动,不想途中患上流感,两天不到就去世了。

街头流动医院

发生在费城的灾难,在美国各大城市不断重演。

那一年的10月,是美国历史上最黑暗的一个月,20万人在这个月死去。1920年疫情最终结束时,美国人的平均寿命直接被拉低了12岁。

那个寒冷的冬天,全美铁路部门缺员50%以上,货物运输中断,大批城市停电缺药、食物紧缺,被迫运营的法院在空地上露天办公。

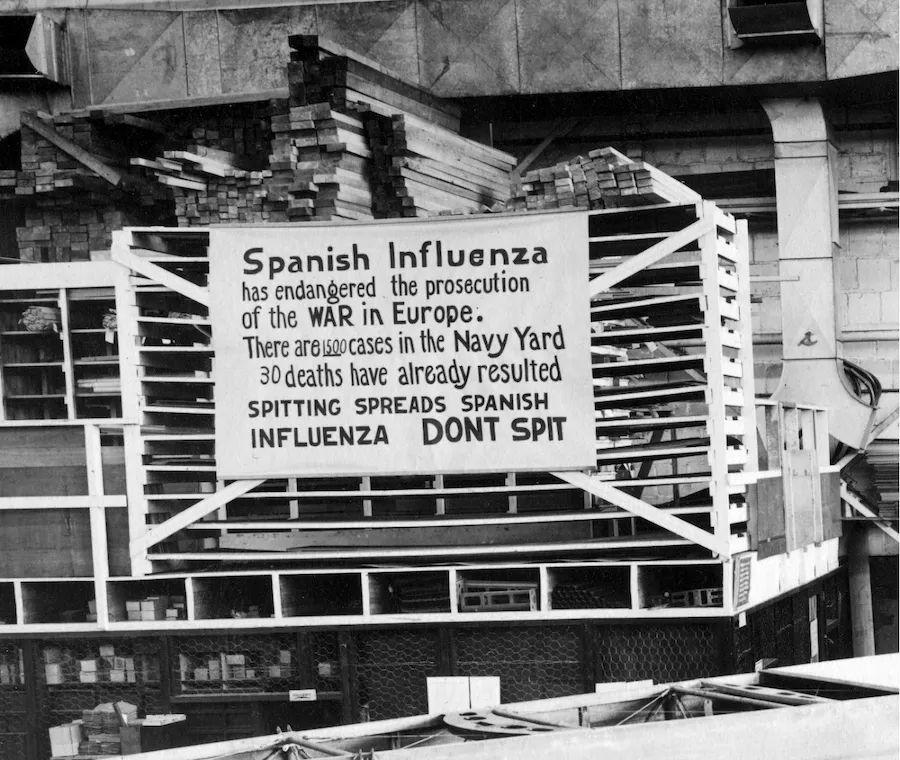

海军造船厂的警示牌

一开始同样无动于衷的还有英国人。

大英帝国的首席医疗官似乎不愿意打扰任何人的生活,他的建议很佛系:戴上小口罩,吃点好吃的,喝半瓶低度葡萄酒。大意就是,该吃吃,该喝喝,生死有命,富贵在天。一百多年后,这几句话翻译过来大约就是:等待形成群体免疫。

英国人为此付出的代价同样是巨大的,当这场流感最终消退时,整个英国四分之一的人被感染,22.5万人死亡。

远在东方的中国当时也未能幸免。

当时的中国,南北分裂,军阀混战,条件限制下,缺乏精确的统计数据,但从一些报纸刊载可以看出一些端倪。

在浙江绍兴,死于流感的人数高达10%,当时的报刊记载:

一村之中十室九家,一家之人,十人九死,贫苦之户最居多数,哭声相应,惨不忍闻。

致命的第二波感染潮最终消退后,1919年春又爆发了第三波感染,但威力大大减弱,又折腾了一年后终于就此销声匿迹。

肆

加缪在《鼠疫》中写道:

在巨大的灾难面前,未来已经成为那永远无法到达的彼岸,虚无缥缈。

有人说,疫情三年,到今天让人最难过的是深深的无力感。这种压抑和绝望,一百多年前的大流感中人们同样深有体会。

翻阅那段史料时,经常发现今天发生的很多事,与历史惊人的相似。

当时的欧洲,舒适的日常生活不见踪影,火车停运,学校关闭,商场关门,庭审无人听证,因为法律诉讼都已暂停。基础公共服务已经崩溃,贝尔电话公司,连最基本的电话接线工作都无法完成。

在《1918年之疫:被流感改变的世界》一书中,作者形容人类对西班牙流感的抵抗,“像是在与鬼魂搏斗”。

1918年的科学家们,已经能够在显微镜下观察到细菌,但对病毒几乎一无所知,因为能够观察到病毒的电子显微镜,要等到1938年才问世。

没有抗生素,更没有特效药和疫苗,医生只能建议服用奎宁、干香槟、酚酞这类根本无效的东西,甚至给士兵放血治疗。各种民间偏方更是层出不穷,为了治病,有的人喝盐水,有人拼命抽雪茄、有人用冰水洗澡。

也有正确的防控方法被摸索到,比如最简单却有效的戴口罩。

旧金山爆发第二波流感大流行时,旧金山监察委员会一致通过了《流感口罩条例》,强制要求民众在公共场合戴口罩。市长和卫生局的成员联合行动,不断给公众宣传:“戴上口罩,能拯救你的生命!”

费城下令关闭学校、教堂和剧院,不戴口罩不能乘坐公交,在公共场合吐痰甚至会被判刑。

在当时的西方国家,不戴口罩出门,会被认为是一种冒犯。交警戴着口罩指挥交通,一大群人拍家族照也都戴着口罩,甚至连猫狗都被套上了口罩。

未戴口罩的人会被禁止乘坐公交车

在纽约皇后区,一个叫弗里德里希·特朗普的人,在与12岁的儿子外出散步时染上了流感,不到两天就去世了。

一百年后,他的其中一个孙子成为了美国总统,发誓要让美国“再次伟大”,但在纽约再次成为疫情“震中”时,他公开宣称自己不会戴口罩。

人们戴着口罩合影

从有记录第一例流感患者,到1920年3月疫情销声匿迹彻底消失,“西班牙流感”足足肆虐了人类两年才偃旗息鼓,而直到最后人们也没有搞清楚这究竟是怎么回事。

伍

大流感过后,一切都开始野蛮生长,过去被迅速抛在了身后。

接下来的时代被称为“咆哮的二十年代” (Roaring Twentities),从欧战前线归来的士兵重返家园,美国和欧洲的各大城市,从纽约、洛杉矶、芝加哥到柏林、巴黎、伦敦,经济繁荣一派欣欣向荣。

全美发电量增长了三倍,批量生产的科技产品日趋廉价,电话线横贯北美大陆,汽车、电影、无线电收音机进入寻常人家。战前还属于极端奢侈品的汽车,20年代开始遍及美国,到1927年,亨利·福特已经卖了1500万辆T型车。

层出不穷的科学新发明,前所未有的工业化浪潮,公众空前旺盛的消费需求和欲望,共同编织成那个被称为“历史上最为多彩的年代”。

大流感很快被人们遗忘。

海明威、福克纳、菲茨杰拉德这些杰出作家,都曾亲身经历那个年代,但大流感在他们的作品中都被一笔带过。他们书写战争,描绘大屠杀,记述人与人之间的冲突,却似乎刻意忽略了大自然带给人类的恐惧。

1919年,巴黎和会上《凡尔赛合约》签订,协约国联军总司令福煦说:

这不是和平,不过是20年的休战。

而今看来,这句话同样适用于病毒,我们永远不知道,它们何时会卷土重来。1918年之后,世界又曾经历了三次大流感,死了几百万人,但过后同样很少有人提及。

今天的科学家,能够在十天内弄清楚病毒的基因序列。但是,科学的进步并不能弥补人性的不足,许多悲剧依旧重复上演。历史的河流很长,但人类似乎从不摸石头渡过。

《人类简史》的作者尤瓦尔·赫拉利发表了一篇长文《冠状病毒之后的世界》,他写道:

我们不仅要问,如何克服眼前的威胁,还要问问自己,风暴过后我们将居住在什么样的世界。

参考资料

[1] 《1918年之疫:被流感改变的世界》,凯瑟琳·阿诺德.

[2] 《致命流感:百年治疗史》,杰瑞米·布朗.

[3] 《病毒星球》, 卡尔·齐默.

[4] 1918年大流感和第一次世界大战,硕士论文,王叶英.

原标题:《死了一亿人的大流感,人类选择忘记》