祝淳翔:张宗昌《效坤诗钞》纯属子虚乌有

网传民国时的奉系军阀张宗昌曾著《效坤诗钞》,其诗俗陋,却也不乏趣味,故流传甚广。今见豆瓣网上有好事之徒特为此书开列书目,拟为上海古籍版,还像模像样地伪造了国际标准书号。书目下有多人标为“读过”,有人写短书评,还有人一本正经将之译成英文。本以为,这只是无聊人开的玩笑罢了,毕竟其女张端曾经矢口否认过。(张端口述、苏全有整理《我的父亲张宗昌》,《武汉文史资料》2007年4期)岂知事实总是出人意表。

1990年《纵横》杂志第4期王振中撰《张宗昌的诗》称:1925年4月24日,张宗昌受张作霖推荐,由段祺瑞任命为山东省军务督办。张上任后礼贤下士,延揽光绪癸卯科状元王寿彭当教育厅长,遂拜王为师,并附庸风雅刊印《效坤诗钞》分赠友好。王氏的姨父邹作华曾任奉系炮兵军长,也收到一本。关键是王氏还说:“1948年夏,我住在南京傅厚岗6号邹家时,在书房中看过这本《效坤诗钞》,真是诗如其人。”按,王振中之父王世选,曾任宁安县知事,为张宗昌部下。其本人则在1947年在东北行营政委会任秘书,为张作相司笔墨之役。无独有偶,又有荔翁《张宗昌歪吟丘八诗》(《河南文史资料》1994年第3辑),中谓:“余在昔日任山东省银行行长的林朗荪先生处得阅他旧藏之此诗集(即效坤诗钞)。”荔翁常用名李克非,原籍河南沈丘,是国民党西北军将领李鸣钟之子,北京文史馆馆员。

这下有意思了,两处不同信源,居然都声称见过这本诗钞,且两位的文章细节逼真,言之凿凿,真是不由人不信。可不知何故,荔翁只录了三首诗,比王振中少一首。

今遍查各大图书馆书目,都检索不到《效坤诗钞》(或诗抄),而民国文献里亦不见该诗钞的任何记述。类似的,只有1922年宣南吏隐《绘图民国官场现形记·张宗昌该打该打》述张效坤与人联句,闹出过笑话,但与传说中的打油诗大相径庭。此事看来蹊跷。

不妨先见识一下王振中抄录的诗:

笑刘邦

听说项羽力拔山,吓得刘邦就要窜。不是俺家小张良,奶奶早已回沛县。

俺也写个大风的歌

大炮开兮轰他娘!威加海内兮回家乡!数英雄兮张宗昌!安得巨鲸兮吞扶桑!

游蓬莱仙阁

远看泰山黑糊糊,上头细来下头粗。如把泰山倒过来,下头细来上头粗。

天上闪电

忽见天上一火链,好像玉皇要抽烟。如果玉皇不抽烟,为何又是一火链。

第三首读来颇牵强,虽说都在山东,但蓬莱阁位于烟台,泰山则远在泰安,两地直线距离四百多公里,难道登上蓬莱阁竟能看见泰山?果然,下一期《纵横》刊出更正:《张宗昌的诗》第四首题目应为《游泰山》,而《游蓬莱阁》的诗文为:“好个蓬莱阁,妈的真不错。神仙能到的,俺也坐一坐。靠窗摆下酒,对海唱高歌。来来划几拳,舅子怕喝多。”估计荔翁意识到该诗题目与内容脱节,却没见着“更正”,于是索性将之删落,故少了一首。

很快又发现戚宜君著《张宗昌的传奇》(台北:精美出版社1985)中“文曲星启沃冥顽军阀”一节也写了张宗昌写打油诗的逸闻,其中所录《游蓬莱阁》的版本与王振中漏抄的那首字句稍有出入。(“妈的”作“他妈”,“划”作“猜”)离奇的是,咏泰山的第三句,竟印成“若把华山倒过来”,简直莫名其妙。此书1987年时由北京图书馆文献信息中心以《张宗昌外传》名义出过特辑,其中“文曲星启沃冥顽督办”一节,收录原刊于1984年台湾《中外杂志》35卷2期的戚氏文章。该版本中,只作泰山,尚未出现华山泰山的矛盾。

又及,刘邦《大风歌》原诗仅三句,查陈训章编《中国历代文学故事》(台北:西南书局1984年订正3版),其中所录改写大风歌,“数英雄兮”句不见踪影,而咏泰山诗则是咏华山,且游蓬莱阁的那首,也存在两处异文:“好个”作“好屌”,“靠窗”作“靠山”。且闪电诗未曾出现。按,《中国历代文学故事》初版于1979年5月,比戚宜君的书要早几年。

还有更离奇的。1987年3月24日,汪曾祺撰《泰山拾零》,分十题追忆其十几年前游泰山时的趣事。游记的第一题“陈庙长”,记一位陈姓泰山管理处主任,为人幽默健谈,在向汪先生介绍泰山概况时,顺嘴“还背了韩复榘的大作”。韩的泰山诗云:“远看泰山黑乎乎,上边细来下边粗。有朝一日倒过来,下边细来上边粗。”读罢不觉哑然,这不是传说中张宗昌咏泰山诗么?怎么又被安到了韩复榘头上?阅至后文,汪先生总结道:“当然,韩复榘的故事和诗,都是别人编出来的。”相应地,《泰山拾零》中韩氏咏济南趵突泉的歪诗,也为1989年版《枣庄市民间文学资料选编·峄城区民间故事集》所收,同样将版权归于韩而非张宗昌。对此,韩氏后人有所回应。如韩的次子韩子华就澄清说,有人将《效坤诗钞》中的几首打油诗说成其父所作,是把他与张宗昌(字效坤)当成一人了。并说“那几首诗虽选自《效坤诗钞》,其实也并非张宗昌所作,而是由张的老师、前清末代状元王寿彭代笔,乃文人的游戏之作。”(《我的父亲韩复榘》中华书局2013)这解释未必准确,至少反映该诗钞确实流传甚广,且其指向性很有些随意。

当进一步检索,会发现“游泰山诗”的首句,在20世纪80年代出版或采录的民间故事集里,有诸如“远看华山”“远看高山”“远看青山”等字句略有不同的变体,甚至整首改头换面,衍变为“一架青山绿悠悠,上头小来下头粗。有朝一日倒过来,下头小来上头粗。”或换了别的山:“禹王山啊沉甸甸,上头尖来下头宽;有朝一日倒过来,上头宽来下头尖。”另有一首咏城墙:“远观城墙锯锯齿,近观城墙齿锯锯。有朝一日颠倒颠,个个能当猫道眠。”还有咏塔的:“远观宝塔雾都都,顶上细来底下粗。有朝一日翻过来,底下细来顶上粗。”或:“远看宝塔粗大鲁,近看宝塔鲁大粗。有朝一日翻个过,底下倒比上头粗!”或:“平地站出永丰塔,底下宽来顶上尖;有朝一日翻过来,底下尖来顶上宽。”(《章丘民间文学集成》1987年5月采录;《中国民间故事歌谣谚语集成·河北柏乡分卷》1986年11月采录、《栖霞县民间文学集成》1989;《广东民间故事全书·梅州·兴宁卷》1987年搜集、《中国民间故事丛书·上海·静安卷》1988年2月采录;《摆手舞与普舍树:民族民间故事传说第二集》1986;《博山民间文学集成》1989;《野诗谈趣》1984;《中国民间故事丛书·河南南阳·社旗卷》1986年2月采录;《中国民间故事丛书·河北保定·高碑店卷》1986年采录;《中国民间文学集成·辽宁分卷·瓦房店资料本》1986年1月搜集)

所咏事物变幻多姿,但句式与立意却大抵同构。各版本中的场景多为二人对诗(与张、韩无关),流传地域既近在山东本地及周边的河北、河南等地,又远及辽宁、上海、广东乃至鄂西少数民族地区。更有意思的是,咏塔诗竟能上溯到清代中后期的子弟书《彩楼记》第二出“彩楼”中的对诗一节:“远观宝塔尖又尖,近看宝塔圆又圆。有朝一日掉个过儿,上头圆来底下尖。”(《清车王府藏戏曲全编·第7册·宋代戏》,广东人民出版社2014,第194页)按,《彩楼记》故事源自北宋名相吕蒙正的《破窑赋》,元人王实甫据此写过杂剧《吕蒙正风雪破窑记》,后被改编成明传奇《彩楼记》。而《古本戏曲丛刊初集》中的明刻本《李九我先生批评破窑记》第四出“彩楼选婿”、《古本戏曲丛刊二集》中的明抄本《彩楼记》第四出“抛球择婿”均无此诗,应为清代作者所添。诗中宝塔形制特殊,似有所本。今知北方喇嘛庙里有一种塔,学界称为“覆钵式”(如妙应寺白塔、北海永安寺白塔),外形上尖下圆,当为作者亲见,并将观感形诸文字。而随着听戏者的口耳相传,咏塔诗流播开去,还被逐渐本地化。当然,也不排除当时已有类似传说,后被改编吸收入曲本中。

另一首电诗的衍变过程则相对明晰得多。

丁力《〈电诗〉是否李闯王所作?》(《诗歌创作与欣赏》陕西人民出版社1983)写道,二十多年前,有朋友告诉他这样一首诗:“黑云团团堆上天,想是天公要吃烟。何以知其要吃烟?一闪一闪打火链。”朋友说这是李闯王咏电诗,丁氏许多年一直翻阅明清间的古书,想查找作者,一直未果。终于,偶从《诗词趣话》中见到《电诗》,无作者姓名,只说“有作电诗者曰……”。后文又称,最近看到一本民风社1927年版《从民间来》(中国民间故事汇编),其中有一篇《李自成吟诗》,诗云:“阵阵雷声响连天,想是天爷要吸烟。怎知天爷要吸烟?一阵一阵打火链。”与《诗词趣话》所载的大同小异,还加上吟此诗的一个故事,因在陕西民间流传,故事情节有些歪曲。但诗是李闯王吟的,算是找到了一点根据。

读竟此文,除了能感受到作者的执着,也会明白电诗古已有之。按,《诗词趣话》为近人葛煦存所编,有1919年上海会文堂书局石印本。此书汇集与古体诗词及俚俗曲词有关的趣闻轶事700馀篇,故事均选自近世名家笔记小说。若寻根究底,该诗的原始出处为清道光戊子冬缪艮所辑《涂说》中的“电诗”篇。缪氏自序里谈及:“于闻闻见见之馀,撮其可喜可愕者,汇成一编,用弥饱食终日之憾”,看来《电诗》本质上也属民间谣曲之类。

又检国民党军政要人刘健群的回忆录《银河忆往》(台北:传记文学出版社1967),书中“北伐前后故人群”一节,记“叶再鸣无妄之灾”,说叶氏一日去镇江某旅馆看朋友,翌日才回家。叶嫂在家等候一宿,见他回来,怒气未消,举起手中铁火钳,击其额头,登时头破血流。等叶回部门,大家奉送一首打油诗:“旅邸一夜巧留连,娇妻怒火腹中煎,为爱面子头皮破,忽然天上一火链,如再不急夺门走,包你又是一火链。”行文至此,作者联想道,当年传说张献忠有诗咏雷电:“忽然天上一火链,好似玉皇要吃烟。如果玉皇不吃烟,如何又是一火链?”说此即诗内火链的由来。按,刘氏将火钳与火链放在一处联想,似出误解。火链又作火镰,是一种引火器,用小钢片在石块的棱角上擦打出火星,以引燃纸煤。至于刘氏所提传说中的张献忠咏电诗,也能从北平《文艺战线》半月刊1937年第11期“古今滑稽诗集”中找到,字句略有参差:“忽见老天打火链,莫非老天要吸烟?若非老天要吸烟,为何又是一火链?”

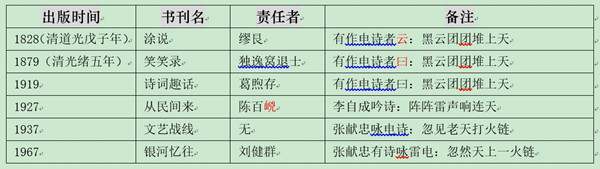

凡此种种电诗版本,若依出版时序,其大致源流可见下表:

此外,1925年5月16日《时报》刊有寄自济南的短讯《张宗昌求雨记》,称山东苦旱半年,官绅组织祈雨大会,逢张宗昌履新,也一同参拜。谁知两日后亢旱如故。张遂宣称如期满不雨,将开炮轰天。不难推想,张的戏拟大风歌的首句“大炮开兮轰他娘”便隐约源于此事。又,1974年台北新亚出版社林黎编《拾慧篇》第3卷,有人胡诌几句韵语:“天师也姓张,不该难为同宗俺张宗昌。三日之内要是不下雨,俺先扒了龙王庙,再用大炮轰你娘。”事固有之,“大炮轰你娘”云云也纯属后人杜撰。

经努力追根溯源,台北《艺文志》月刊1969年46期林省三撰《狗肉将军的〈效坤诗钞〉》,已可见两首:《改写大风歌》(三句版)、《咏华山》。按,《艺文志》杂志(1965—1993)为向诚在工作之馀与友人合作创办,向氏兼任社长及发行人。此文后收入向诚、陈应龙主编《艺林闲话》第一集(台北:艺文志文化事业公司1970)。几年后,馀子(本名朱惠清)《掌故漫谈》(香港:大华出版社1974)中《狗肉将军张宗昌轶事》一文,除沿袭上述两首打油诗,还增加《笑刘邦》。至1979年陈训章编《中国历代文学故事》,又添《游蓬莱阁》而为四首。

1984年,戚宜君写《文曲星启沃冥顽督办》一文时,继续踵事增华:替《拟大风歌》加了一句;改《游蓬莱阁》中的两字;将咏华山易为咏泰山;增添《电诗》。1985年,当戚氏编《张宗昌传奇》,泰山华山同时出现,留下修改痕迹。其馀删改犹有可说,但济南东北有座金舆山,山势如莲花注水,亦俗称为华山。此山一峰独立,拔地而起,恰与原诗意境相合,也符合人物身份。戚宜君原籍河南宜阳,实属既缺经验,又乏地理知识而妄改。

随着两岸三地的交流日益频密,各种版本的张宗昌打油诗被吸收进大陆文人的书籍中。1987年,湖州学者徐重庆写《张宗昌刻印的书》(《古旧书讯》第3期),因与香港文坛保持着长期联络,有机会读到《掌故漫谈》等书,文末所引打油诗尚与之前的旧版相同。而王振中抄录的版本显然源自1987年版《张宗昌外传》。且五首诗发表时遗漏一首,导致诗题与内容脱节,后被眼尖的荔翁删芟。

注意到1937年曲艺刊物《笑海》里,相声《关公战秦琼》的嘲讽对象本是一位无名老富翁。后因张宗昌做寿唱戏出了名,便被相声艺人编排给了张父。至上世纪五十年代初,梁漱溟受批判,韩复榘也因曾对梁有知遇之恩而一同被批。于是侯宝林易张为韩,以加强戏剧性效果。(翁思再《郭全宝谈侯宝林改〈关公战秦琼〉》,《名人》1994年2期)则前述民间传说“栽赃”韩复榘,也许种因于此。而历史上真实的韩复榘是位儒将,自无可能写那些浅言俚句。

至于人们为何更喜欢编排张宗昌?一来因他久已臭名昭彰,陶菊隐《政海轶闻》詈之为“民国历史中寥寥可数之浑蛋”。可谓的评。二来他在山东督军任内,横征暴敛,穷兵黩武,百姓备受荼毒。在其身前身后出版的《山东歌谣集》《江苏歌谣集》里就有好几首咒骂张的民谣。时移世易之后,还免不了成为民间传说的讽刺对象。等文人也参与其中,“效坤诗钞”便正式出炉了。

再仔细推敲,张宗昌与李自成、张献忠等人有一共性,即都是大字不识几个的粗人,又手握兵权。因此,读者一眼看去,误以为那些故事编得妥帖。然而这是假象,即以张宗昌为例,其重要幕僚李藻麟的回忆录《我的北洋军旅生涯》(九州图书出版社1998)中有“张宗昌生平简记”一节,称张“公馀之暇,延请韩虔古讲授经史知识”。韩名德铭,字虔谷,又字虔古,尝师事张裕钊、吴汝纶,称一时才士。至张督鲁后,聘韩为高级顾问,在政务和教育方面时常请益,“往往是言听计从”。既如此,则张宗昌督鲁期间拜王寿彭为师之说,就显得隔膜了。

透过现象看本质。张宗昌打油诗的传播史,也属文化人类学的研究范畴。1937年,广东的民俗学者张清水撰《名人故事试探》(《民俗》1卷2期),在分析“名人故事”具有相似类型特征的原因时,运用了欧洲“流传学派”理论,移用于此也颇可增进理解:

名人故事,原是箭垛型的,起初的主人翁不过是一个,被流传出去后,每一个型式的故事便变为无数的了。你以你所熟知的当地的过去历史上的名人搭了上去,我以我们那儿的过去历史上的名人搭了上去,这样,每一型式的名人故事的主人翁当然是要多了起来。为着地区的不同,为着方言的有异,为着时代的先后以及文化程度的有别,小小的差异,见之同一型式的故事,是无所用其骇异的。

名人故事如此,民间谣曲的传播也近似。百姓多不识字,靠着口传心授将诗句向外传播的过程中,常因记忆不清而产生变异,或为适应当地环境而自由发挥,尤其“中国的文学家,是颇有爱改别人文章的脾气的”(鲁迅语),于是就呈现出多样性。

既然世上本不存在效坤诗钞,类似传说可以休矣。但军阀出诗集,倒也不是没有。1929年农历三月初七日,吴佩孚度五十六岁诞辰,有人印了吴的诗词集《蓬莱诗草》献寿,来宾每人获赠一册。那么王李二位亲眼所见的,会是这册诗草么?惜已无从索解了。