从消费神话到消费游戏:消费者并不是被单方面制造的

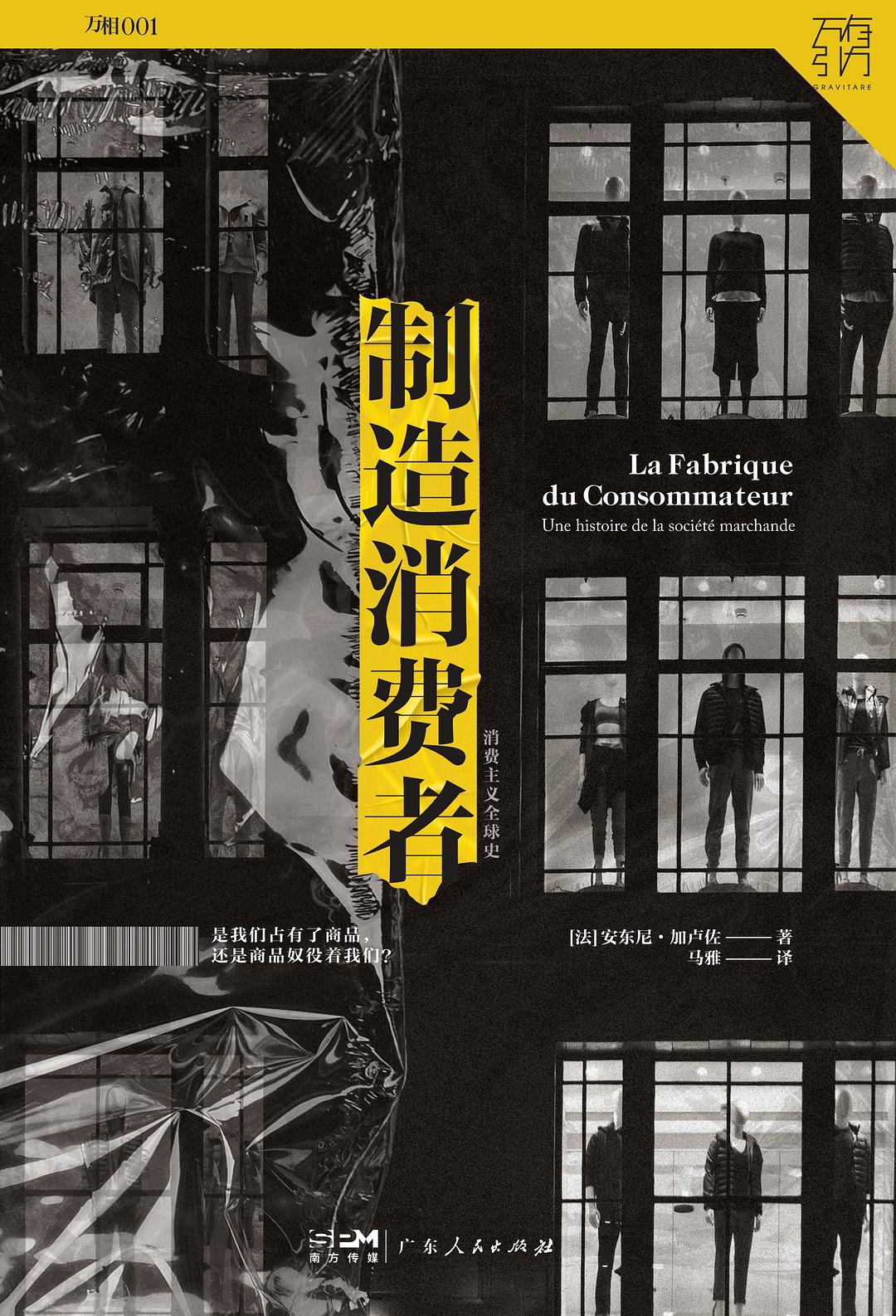

《制造消费者》受到消费者的欢迎,因为它仿佛戳破了消费神话的泡泡,说出了我们的心声。至少封面就一语中的:“是我们占有了商品,还是商品奴役着我们?”

《消费社会》书封

这本看似是通俗版《消费社会》的文化史作品,其实并未像鲍德里亚(Jean Baudrillard)这位当代资本主义批判大师一样直指消费主义的毁灭性本质,毕竟作者安东尼·加卢佐(Anthony Galluzzo)所隶属的法国Coactis实验室,主要服务于企业市场战略。不过,即使是制造魔法的第一步,也是拆解魔法,加卢佐对狂热消费的符号工程学剖析,展示了古往今来各种花式卖货的技巧。不节制消费的原罪被主要归咎于商人、企业、媒体、公关和图像传播技术等消费者无法把控的身外之物。

“我们就像鱼,消费心理就像水,我们又在其中觉得十分平常,几乎感受不到它的存在”,如今扫码支付更是降低了消费可能带来的即时痛感。加卢佐虽然观察到了消费已经内化于人们的物质与精神世界,但他首先将这个经济学现象进行了一次陌生化的社会史探究,将“消费者”视为一种被200年的市场化与商品化进程所塑造的社会身份。

人们的行为如何在商品化社会里逐渐与传统不同?商品如何拥有掏空钱包的魔法?商品与观念如何相互影响,最终构成现在的“繁华”世界?根据鲍德里亚的判断,当代资本主义社会的根本结构已经从生产主导转向消费主导,所以在进行消费之前了解这些问题变得至关重要。《制造消费者》告诉我们,现在普遍的消费形态与心态大概受到以下历史事实的影响。

18世纪开始,因为交通的便利和道路工程的进步,自给自足的地方性社区逐渐相互连接成为“市场”,高效便捷的火车和汽车拉走盈余的农产品,拉进人们匮乏的东西,这样的交换逐渐实现了跨越空间的资源分配与交换,但也对人类社会造成了一个不可逆转的影响,即产品与生产环节的脱离,也就是异化,正是异化让“产品”转变为凝结着拜物情结的“商品”,如马克思在《资本论》中所写:“我们看不出它是在什么条件下进行的:是在奴隶监工的残酷的鞭子下,还是在资本家的严酷的目光下;是在辛辛纳图斯耕种自己的几亩土地的情况下,还是在野蛮人用石头击杀野兽的情况下。”商品在“活劳动”被掩盖的情况下,被美化了。

掩盖生产就是掩盖真相。书中以肉类制品为例。如果每家烧烤店门口都播放动物被屠宰和分割的原始生产过程,恐怕当今世界的肉类消费也不至于高涨到影响人类健康和造成环境威胁的地步。在传统的自给自足经济中,人们宰杀自家的牲畜需要在体力和心理上经历复杂而仪式化的过程,对于经历整个过程的人们知道,肉是多么珍贵,肉品的所有部分将被利用,鲜少浪费。在市场经济中,我们在看到整齐摆放的“雪花肥牛”时无法联想到工业化生产过程中的惨烈,它被浪漫化为肉品宣传广告上可爱的动物卡通肖像。

展示在人们面前的商品愈发像是神奇的飞来之物,这也是社会变得越来越拜物的过程。消费者无法衡量其成本、构造、所需劳动力以及生产背后的困难,只能以一种虚幻的方式去理解它们,“商品仿佛不属于任何社会网络,而是独立地存在着,它们进入了消费者的幻想,在人们欣赏的眼光下变成了奇妙之物。”

《制造消费者》书封

另一个塑造消费者的力量来自于商家在品牌、公关、广告等方面进行的符号工程,这项工程的架构、砖瓦,都来自于人们关于阶层、性别、教育、家庭等方面的社会观念。在陌生人社会逐渐取代熟人社会的现代化过程中,人们对于展示给他人第一印象的要求越来越高,同时希望通过商品把自己打造成“第一眼胜利者”。借助群体心理学与公关理论,广告能够有针对性地在“抛出问题”与“解决问题”的脚本中给出任何痛点的解决方案。这些方案看起来都像童话故事一样简单而美好,比如20世纪初的肥皂广告,年轻、俊美和富有的人都拥有某款肥皂,“她们因为使用了某种肥皂,就显得如同贵族一般。”其中,某个品牌的肥皂成为了上层阶级的符号。因此,广告也被比喻为给人们接种某些关于美好生活之想象的“皮下注射器”,以说明广告对人的影响之深,犹如印刻进身体。

如果说消费一直单方面“奴役”着我们,那么商业谋划既是难以成功的,也是难以扼制的,因为这种被动视角忽略了消费者的能动性和选择权。实际上,在“更好的生活”和“更好的自己”这两个主题上,用现代哲学家韩炳哲的话来说,消费者自身一直都在参与着或有意或无意的共谋,从而实现“自我剥削”。

书中写到的女性消费,部分地展现了这种共谋的历史。女性是这本消费史书写中的重要角色。无论观念如何变迁,女性一直是商家最主要的战略对象。19世纪末兴起的百货商场,从装潢设计到货品陈列,都被打造为女性走出家门、远离家务的社交活动场所,在这里她们可以像俱乐部里的男性一样拥有自己的社会生活。正是通过主动选择走进百货商店,被围困在家庭中的女性对性别界限和旧有意识形态发出了挑战。“百货商店也支持着这种社会变化,成为资产阶级女性解放的推动者,或者说,资产阶级女性解放支持着百货商店的繁荣。百货商店之所以会成为女性的港湾,并非由于经营者一时兴起的理念,而是因为这是一个经过验证的战略。”

其实从那时起,“女性解放”就持续地被商家迎合并制造出更多的消费情境。“解放”本身也变成一种可被持续消费的概念和图景。比如,1910年至1930年,媒体中流行的女性形象是随意女郎(apper),十几岁的年轻女性不再被维多利亚时代的紧身胸衣、衬里和长裙面料压得喘不过气,而是通过浓妆、短发、喝酒、抽烟、疯狂跳舞、大声说话,摧毁千年来女性气质的标志,并展示此前只有男性才拥有的自信心和征服者形象。

“现代女性消费者是在解放女性的伪装下诞生的”。随意女郎形象作为一种新的美丽理想,实际上也给女人带来了新的约束。这种新潮的叛逆形象一方面体现了女性的反抗意识,一方面也高度依赖于消费品和消费取向的塑造。随意女郎展现了市场在女性身上的印记。脱下紧身胸衣和长裙,穿上更短更紧的裙子和虐脚的高跟鞋,腰带、紧身褡和胸罩,它们的目的是把胸部和臀部勒紧,显得更平。随意女郎的“解放”也并没有伴随着真正的政治进步。书中写道,在法国,就在小说《假小子》(La Garçonne)于1922年出版的那天,参议院否决了女性的投票权。

《假小子》(La Garçonne)

当下,“自己”是最贵的消费项目。通过美容、瘦身、打卡、购买新款,我们才认为自己能在这个被摄像头审美所规训的世界里,获得一种身份,即拿得出手的,在竞争里能够取胜的,完美的自己。在花样百出的广告营销下,“做自己”则不断成为一种自我质疑、一项事业,更是一种焦虑。

因此,《制造消费者》并没有认为消费者是消费神话的被动“读者”,相反举出相当多的例子说明,消费者是主动参与消费游戏的“玩家”:“消费者不得不永远追求出众,不得不永远受到工业的剥削,而他们也是这一切的罪魁祸首。正是因为消费者一直不停地解读商品、把商品看作个人价值、持续不断寻找新的时尚,并反对一些旧有的时尚,才使得消费者把自己的命运拱手让给了商人。”

这本书的消费史追溯截止到1960年,作者认为1960年之后,一切新的发展都只是在重复和放大已经发生的现象。他忽视了从传统消费到互联网消费的某些质变。这些指数级别的“放大”也许已经使得无节制消费释放的负面后果超出个体的焦虑,而被释放到环境中,成为人类存续的威胁。

在中国,为了“便宜”本身进行的网购活动,不但过度使用无法降解的塑料和砍伐森林制造的纸箱,同时消费者收到的商品则大概率是消耗大量资源制成的一次性垃圾。“垃圾”并不完全是一种贬损的修辞,因为商家甚至希望消费者早日扔掉他们的产品,鲍德里亚早就提示我们,在被颠倒的生产与消费的关系中,生产塑形的目的不再是功能性的实用,而恰是为了商品在消费中的死亡。时尚的逻辑,就在于一场针对消费对象的“指导性废弃”的游戏。

说消费者只是受到消费主义裹挟的被奴役方是不准确的。我们从来都货比三家、讨价还价、深思熟虑,是可以或选择迎合或选择拒绝的能动主体。“消费者”身份面纱的背后,仍是作为世界公民、自然之子的人,消费者不是被单方面制造的,意识到节制消费的选择权在握在自己手中,也许能够更有效地改变过度消费行为造成的蝴蝶效应。

不买,没有那么难。

参考文献:

[法] 安东尼·加卢佐:《制造消费者:消费主义全球史》,马雅译,广东人民出版社,2022年版。

[法]让·鲍德里亚:《消费社会》,刘成富,全志钢译,南京大学出版社,2014年版。

[德]韩炳哲:《倦怠社会》,王一力译,中信出版集团,2019年版。