一个地方以典故的方式被编码成了规定的情感

【编者按】

《东京前传:德川幕府与江户城》一书所讲述的是东京成为现代日本首都之前的故事。在1868年之前,这座城市一直被称为江户。江户城始建于1590年,德川家康在这里建立了德川幕府,由此开始了它的繁盛时期。作为日本贸易、经济和城市文明的中心,江户直到1868年才演变成东京,成为日本的现代首都。本文摘编自该书第五章《诗中之城》,澎湃新闻经浙江人民出版社授权发布。

虽然远离京都,远离天皇,但是江户与镰仓相距并不算太远。镰仓是1194年日本第一个幕府所在地,也就是源氏家族统治的幕府宣布成立的地方。朝臣与统治者的第一次决裂就发生在富士山以东,也就是江户所在的地区。日本武士夺取统治权后,镰仓就将日本列岛与其他由天皇政府统治的汉文化圈划分开来。德川幕府在命名和礼仪规范上更多地遵循镰仓幕府的先例,而非遵循第二个幕府——室町幕府。室町幕府创立于京都,差不多已经被皇室同化了。德川并不打算进行室町幕府那样的改造,而是宣布自己为源氏家族的后代,推动江户朝着与镰仓相似的方向发展。

尽管幕府大权在握,又通过借用源氏之名积累了历史厚度,但德川氏知道,这些远远不够,仍然缺少某些东西。江户有权威,也有文化,但在诗歌中却没有存在感。日本大地上点缀着各种“名所”或“歌枕”,这些名胜古迹因和歌而闻名。和歌这种宫廷风格的诗歌是一代又一代歌人几百年来的才华结晶,天皇(内裏)命专人定期汇编和歌佳作,以确保心口相传的妙句不会失传。有两本和歌诗集与我们此章要讲述的内容相关,因此必须加以介绍。第一部诗集早在公元905年由伟大的诗人纪贯之编写,名为《古今和歌集》。第二部诗集出现在三百年后,是1205年由藤原定家编纂的作品《新古今和歌集》。并非所有的和歌都具有地域性,但是这些选集中的诗歌不乏诗人借用地形来抒发情感的情况。诗人触景生情表达了各种各样的感情,或惊奇、悲伤,或兴高采烈、孤独寂寥,也有成功或是失意。诗人可能确实到访过激发诗歌创作灵感的地方,但有些“歌枕”却是随意选用的,例如,由于地名可能含有双关,因此就引用了该景点。比如,宇治是一个真实的地方,但是它的读音听起来又很像“悲伤”这个词,所以这就是一个成熟的地点,可以成为一首哀婉的和歌的“歌枕”,诗人完全可以想象自己身处此地,而是否真的去过并不重要。后期的诗人以前人的诗句为基础创作诗歌,加深了“歌枕”的柔软度。这种对早期作品的汲取和发扬光大被藤原定家总结为“本歌取”的理论,有时也英译为“allusive variation”(典故体)。景点以这样的方式被编码为规定的情感,如此一来,身临其境便不再是写作和歌的前提条件。如果一个人感到悲哀,可以在写作时通过想象自己仿佛置身于宇治,使自己的情感表达更加深刻,而把一首快乐的和歌背景设置在宇治这个地方简直是愚蠢无知。

所有体裁的日本诗歌都具有高度的季节性。在被称为“宫廷诗”的和歌中,地点和季节融合在编码中,在第一个基础诗句中进行合乎逻辑的组合。例如,一个生长着很多樱花树的地方代表着春天花朵盛开,因此也代表欢乐。如果这个地方还有一个寓意快乐幸福的双关语名字,那么它就加倍适合作为“歌枕”。因此,在日本众多的樱花绚烂之地中,吉野山(Mount Yoshino)成为首屈一指的“歌枕”,因为yoshi的读音有“欢乐”的意思。同样,长有许多枫树的地方也表示秋天的落叶,因此与悲伤联系在一起,因为悲伤是秋天那几个月易发的情感。如果某个地方有一个令人回味的名字,它就会成为具有相关情感的“歌枕”。龙田川(River Tatsuta)就是其中之一,因为Tatsu意味着世间万物中最尊贵的龙(ta意为稻田)。诸如此类的知识是江户时代教育的主要内容,无论是针对精英人士还是平民百姓,都在教导这些知识,在孩子们的脑海中打上诗歌的烙印。有些风景他们将来可能会去实地参观,也可能不会去,但无论哪种方式,都可以在未来自己创作诗歌的时候,用某个地点来寄托情感。

《古今和歌集》完全以宫廷为重点。诗集中几乎没有任何京都地区之外的“歌枕”,即使在镰仓幕府执政后收集的《新古今和歌集》中,在描述东部地区时也几乎没有什么“歌枕”可援引。东部地区能令人联想到的也就是其贫瘠的土地而已。在朝臣们的心目中,整个东部地区只有一个重要的地点,那就是武藏野(Musashino),这是对富士山以外地区的一个相当宽泛的指称。武藏多年来一直被作家用来表示野蛮而荒凉,是一个表达孤寂凄凉感的地方。武藏(musashi)的字面意思是“军事仓库”,而mu的读音有“一无所有”的意思,这一事实使得这个地方成为近乎恐怖的、与世隔绝的代名词。

藤原定家编撰的《新古今和歌集》中就出现了这样一首和歌,是由左大臣(资料显示为太政大臣)九条良经创作的。作为朝臣,他从来没有去过武藏,也从来没有要去的想法。他与身边发生的政坛变革格格不入,便借用前辈歌人创立的相关“歌枕”表达了这种情绪。这个歌枕唤起了歌人对广阔无垠的荒草地的想象——一望无际的草原也就意味着秋天,这个季节正是野草长到最高的时候,最适合抒发凄凉的情感。秋天也常有月亮相伴,因此九条良经写道:

行至尽头天茫茫,

武藏野草原见月影。

京都群山环抱,所以宅在家中的朝臣们没有哪个看见过月亮从草丛中升起。对他们来说,这个想法太出格了。在武藏野,夜幕降临在空旷而人迹罕至的原野上,这使文明的人陷入极度恐慌的情绪中。

另一部伟大的诗集是《古今和歌续集》,编撰于1265年,并收录有九条良经的继任者——左大臣源通亲的一首和歌。他提出了同样的观点:

武藏野是月亮的藏身处,

四处不见山峰。

蒲苇草的末梢,

似乎覆盖着白云。

平坦的草原一望无际,月亮不是从山上升起或落下,这里最高的是草,蒲苇草顶端的花穗宛如白云朵朵。

严格意义上说,镰仓不在武藏,但距离很近。因此,用诗意的话来讲,在朝廷的眼中,幕府将军脱离了文明教养的轨道。确实,幕府统治的地区实际上体现了文化的缺席。从某种意义上说,这种特征很适合镰仓幕府的武士们,因为他们的政体是远离朝廷规范的,至少在最初的时候是这样。但那都是历史了,在德川时代,这个问题再次凸显出来,因为江户实际上就位于武藏。

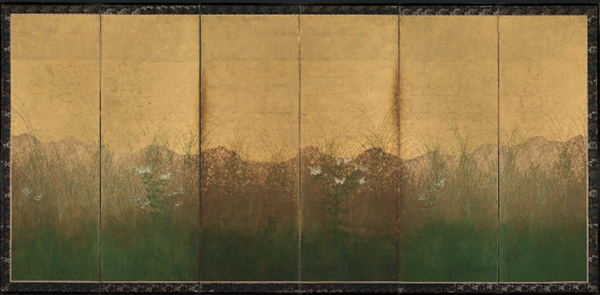

有关“歌枕”的绘画很常见,通常出现在成双的折叠屏风中,这种屏风属于最高级别。在创作武藏的绘画时,必须表现出一种空旷虚无感,除了野草、月亮和天空,天地一片苍茫。这幅图表现的就是这样的意境。但是,在1603年以后,这并不利于表现仁德而开化的幕府在江户的统治。因此,幕府采取了措施对此进行补救。当然,不可能改写几个世纪以来的著名作家对武藏的描述。但是,实际上,这一地区还有一个公认的富有诗意的地方。它自古以来就在那里傲世独立,虽然宫廷并没有注意到它,或者至少没有将它与武藏野联想在一起。德川幕府对这个地方大做文章。没错,这就是富士山。它不在武藏,而是在邻近的骏河国,但是富士山在整个平原上清晰可见。

《武藏野秋夜满月》(局部),佚名作,17世纪初,六曲一双屏风,镀金纸本设色,贴金银箔,尺寸各170.2厘米×346.7厘米。有史以来,原始荒蛮的武藏野绝世独立,然而,从1590年起,成了德川幕府的家园。

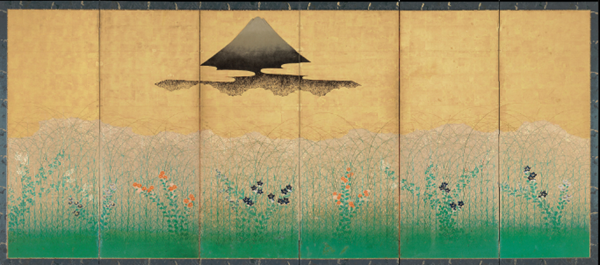

江户时代初期的一位佚名艺术家,抑或是艺术家的赞助人,对武藏野的概念重新进行了构想。这个方案既要符合诗歌的标准,又要以更积极的方式呈现德川统辖的土地。由于屏风是由两部分组成的,因此利用右围屏风,即观看顺序的首位,来进行标准解释是一件容易的事。右围画的是月亮从草丛中升起,而左围画的是悬停在上空的富士山。这种组合本来是不合理的,因为所有关于武藏的文集都没有提到过在平原上能看到富士山。但是富士山本身就是一个“歌枕”,而组合式的“歌枕”也并无不妥。因此,画面的视觉效果很和谐,圆与三角形构成了形式上的完美平衡。富士山的吉祥抵消了武藏野的阴郁。

《武藏野、富士山和月亮》(局部),佚名作,1760年,六曲一双屏风,纸本金底设色,尺寸各170厘米×370厘米。这一对屏风画遵循旧例,把武藏描绘为一片荒野,但是画面中添加上富士山后,赋予了该地吉祥之意。原本银色的颜料已氧化成黑色。

还可以通过第二条途径来填补武藏在诗歌中的空白,并且改变后来成为江户的这一地区的形象,使之成为一个更加吉祥幸福的“歌枕”。除了宫廷和歌集之外,“歌枕”也是较长的“歌物语”(uta-monogatari)中常用的修辞;其中的“歌”与“和歌”是同义词,而物语的意思则是“故事”。学习“歌物语”与学习诗词一样,都是正规教育的重要组成部分。其中最古老的便是《伊势物语》,其创作年代大约可追溯到公元900年。《伊势物语》是由多个短篇组成的合集,其中最长一个故事的主人公出身宫廷,他没有具体名字,仅被称为“某男”,在几个亲密朋友的陪伴下离开京都,在乡野间游荡。后来相传,主人公指的就是伟大的诗人、风流美男子在原业平(820年—880年)。《伊势物语》中明确表示,那人离开京都是因为他已经厌倦了此地。很少有古典作品以这种方式谴责京都,更不用说描述一个朝臣主动逃离这个地方。在《伊势物语》中,男子和他的同伴们朝着东方行进,所以这篇很关键的故事名为“东下”。

根据故事的讲述,这些人经过了四个地方,尽管只是一笔带过,没有具体的描述,但这些地方都可以在地图上找到。在每一处地方,这群人都创作了一首动人的叙事诗。他们旅途的第一站是现代城市名古屋所在的三河国。在这里,他们坐在一座摇摇欲坠的乡下小桥旁边,准备吃午餐。这个地方被称为“八桥”(八块板铺成的桥),但现实中并没有这样一个地方。这些人看到溪流中的鸢尾花,决定集体创作一首吟咏旅行心情的诗歌,并将它与初夏的鲜花关联在一起,因为这次“东下”的旅行肯定是开始于初夏季节。这首诗是如此的伤感,以至于他们忍不住流下了咸涩的眼泪,泪珠落进了米饭中。接下来,他们来到了骏河国,现实中大约需要步行一个星期的路程。他们沿着文中所称的“长满常春藤的狭道”进入了深山地区。在这里,他们遇到了一个迎面走来的僧人,并且认出这人是个旧识,于是写了一封信,请他捎给京都的爱人,因为他们下定决心永不回返。一行人继续向高处进发,看到了第三个地点,富士山。此前他们都听说过富士山,但从未亲眼看见过。这位男子吟咏了一首和歌,赞美富士山高大巍峨、形态优美,尽管是夏季,山顶依然白雪皑皑。他们从山的另一边下山,进入了武藏野。他们来到一条大河边,诗文中称之为隅田川。

这次“东下”,除了字面意思,也有其独特意义,使得后来发展成为江户的地方登上了古典文学的大雅之堂。这些人穿过的不仅仅是笼统的武藏野,而是走过富士山,并一路来到隅田川。隅田川就是江户人民言称的,流经他们城市的“大河”。

因此,这次“东下”在德川幕府创建后被多次援引,这是一种身份的自我认证,是对武藏野假定的虚无荒凉的最终否定。这种合法化是出自一部古典作品,出自最古老的传统著作之一,而不是牵强附会、生拉硬扯的新近作为,这一事实大大加强了江户的合法地位。《伊势物语》流传至今,广为传诵,但只有在江户时代,它才被视作至高无上的文学经典。

我们今天所说的“日本古典文学”——包括和歌选集以及歌物语——几百年来为宫廷成员所传诵。圈子以外的人无法读到这些作品。这些文本不允许广泛传播,而且,如果没有评注无论如何都难以理解,但评注都是秘而不宣的。镰仓幕府的将军们可能没有接触过其中的大部分作品。但是,在1608年,江户幕府成立五年后,形势发生了重大变化,部分古典文学作品得以出版。宫廷拥有的著作所有权以前可能就已经流传出去,但是此时印刷书籍完全打破了这种垄断。在所有可能出版的著作中,《伊势物语》成为首批入围的作品。

《东京前传:德川幕府与江户城》,[英]泰门·斯科里奇著,吕长清、马宏伟译,浙江人民出版社2022年8月。