老先生|编辑钟叔河:他引领一代中国人“走向世界”

长沙清水塘,湖南出版局宿舍,钟叔河从2002年入住于此,家门口挂着块写有“念楼”的竹匾,因为住廿楼,“廿”音同“念”。

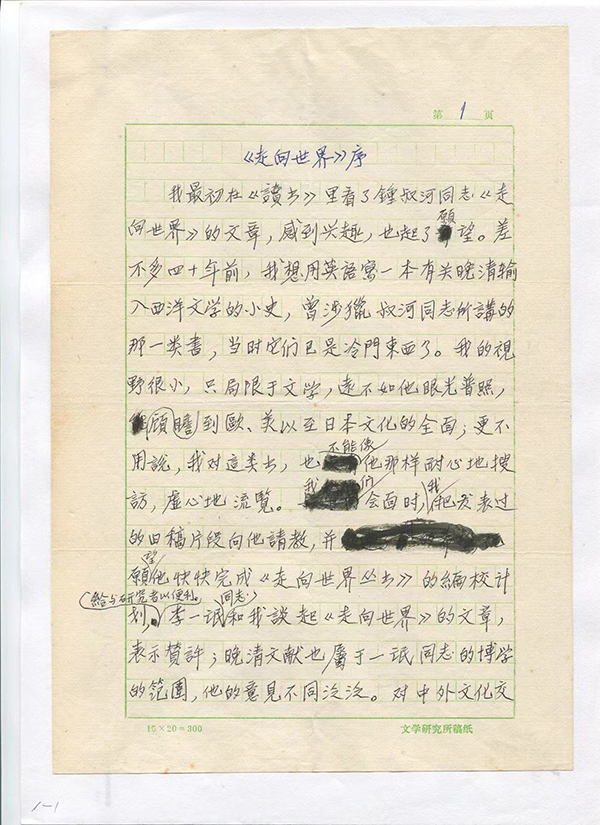

房间褐红色地板,白色墙壁,空调设置在24度,湿度刚刚好。91岁的钟叔河躺在手摇升降床上,穿一件深色T恤,脚上盖一条方格毯子。他说:“我现在是半身不遂。”

7月30日下午,钟叔河在念楼。文中除特别标注外,均为鲁米拍摄。

一年前,他中风导致偏瘫,住院半年,行动不便,甚至吃饭、看书、写字也受挫。“你想上吊、跳楼,也都是不可能。”因无法动弹,吃不下东西,他暴瘦了十几斤。他会悠悠地说出:“我不怕死,但是怕痛。”

钟叔河生于1931年11月,只在学校读了六年书,历经抗战、解放、“文革”、改革开放等社会变迁,拉过板车、坐过冤狱,人生到49岁才重获自由,成为出版社的一名编辑,策划主编的《走向世界丛书》、《周作人散文全集》等书籍,影响无数中国人。

上世纪80年代出版的《走向世界丛书》。

“走向世界”

1980年代,钟叔河主编的《走向世界丛书》出版,在学术、思想乃至文化界引起轰动。丛书收录了1840至1911年间近代中国知识分子赴海外留学、出使、游历和考察留下的文字,也是早期中国人走向世界、观察现代文明的记录。

曾任国务院古籍整理出版规划小组组长的李一氓称它是“整理古文献中,最富有思想性、科学性和创造性的一套丛书”。2006年,《新京报》发表了中国社会科学院外国文学研究所副所长陆建德教授的文章《重读“走向世界丛书”》,文中说:时至今日,这套丛书读来依然具有让人不安的力量。

这种力量的滋生,最早来自钟叔河儿时的阅读。小的时候,他在家里看过一些书,比如容闳的《西学东渐记》,黄遵宪的《日本国志》,康有为的《欧洲十一国游记》……钟叔河说,这些都是民国就有的书,有些是万有文库本。

7月23日,钟叔河操着一口长沙方言向澎湃新闻记者回忆:“中国文明传承能力强,也因此中国人走向世界特别难。”因为左侧偏瘫,他说话慢,有些费力,并偶尔咳嗽。

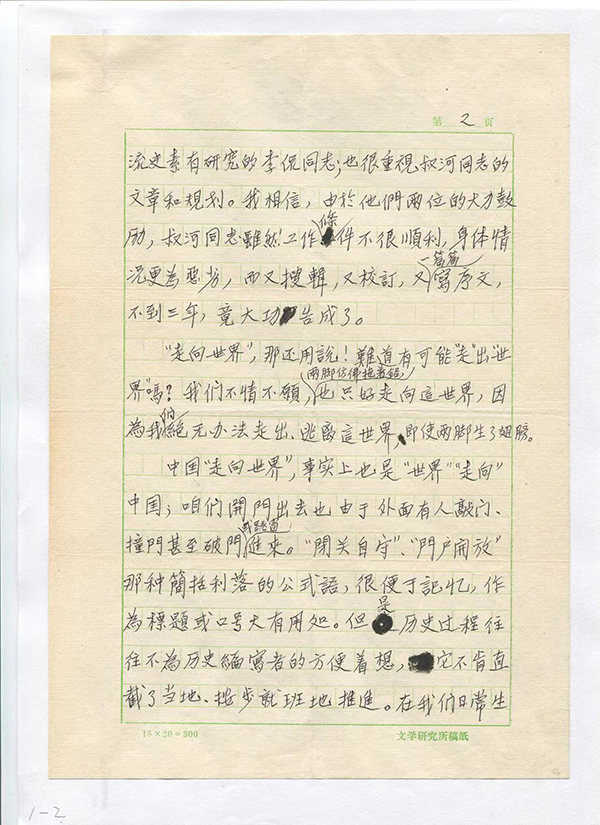

“哪怕你不情不愿,两脚仿佛拖着铁镣和铁球,你也只好走向这世界。因为你绝没有办法走出这世界,即使两脚生了翅膀。人走到哪里,哪里就是世界,就成为人的世界。”1984年3月,钱锺书给《走向世界》写的序,发表在当年的《人民日报》。

1984年,钱锺书为《走向世界》所作的序。受访者供图。

钟叔河二女儿钟亭亭记得,成套、精装、大开本的《走向世界丛书》出版之前,她就看过这套丛书的小单行本,很惊讶内容竟然都是前人走出国门,走向世界过程中的所见所闻,多数是日记、游记之类,通俗易懂却意义非凡。

比如,1871年,张德彝目击巴黎公社事件后,写成了《随使法国记》。此前,国际上宣称中国在1927年以前,几乎没有与巴黎公社相关的成文或者反应。《随使法国记》的发现和出版,改变了史学界对这个问题的看法。

钟叔河说,所有人类都是由原来分散的、局部的,相互孤立的存在,慢慢走向全球文明。如今,中国与世界成为了一个整体,更应该走向世界。

少时青灯

1938年秋天,侵华日军逼近长沙,7岁的钟叔河被父亲送回了长沙城北面的平江县。

那里是父亲钟昌言的老家。在平江,钟家是一个大家族,祖上田地和房产不少。钟昌言年轻时,参加过清朝的科举考试;后又考入了时务学堂,成为那里最早的一批学生。他是梁启超的学生。

不过,钟叔河出生时,父亲钟昌言已58岁,在长沙市一所中学当数学老师。因父子年龄相差大,钟叔河记忆中,父亲从来就是一个老人,经常跟人出去喝酒、聊天,极少陪伴他。但相比母亲,他更喜欢父亲,因为父亲从不管他,还不时给他买书看。母亲管教严格,且脾气不好,总是一脸严肃。

7岁到15岁,钟叔河跟着母亲在平江从少年过渡到青少年。在那里,他第一次见到了田里的禾苗,菜地的青菜,以及家养的鸡、鸭、鹅、狗……晚上,他坐在青灯下,看志怪小说时,发现自己的影子投在墙壁上,风一吹,灯焰闪动,影子也跟着飘动了起来。母亲坐在边上做针线活,影子也跟着飘动。

那些日子,父亲留在长沙,很少回平江。有一次,父亲过生日,为躲避别人给他做寿,偷跑回平江看钟叔河。父亲跟他感叹,自己的一些同学,像蔡锷、北师大校长范源濂、杨树达等,都很有成就,而他自己一事无成。“你要多读书,不要像我一样毫无建树。”父亲叮咛。

钟叔河晚年回忆父亲,称他虽然有文化,但是一个不谙世事的书呆子。

钟叔河从小好动、调皮,不守规矩。母亲不许他乱跑,总让他多看书……他很不喜欢。四五岁时,他从长沙红墙巷的家里跑出来,横过一条铁路,跑到一个叫协操坪的地方玩耍,捉蛐蛐、蟋蟀,把衣服搞脏,甚至在外面闯祸。每次玩完回去,他总会听到母亲的唠叨,让他滋生反感。

一直到成年,钟叔河才慢慢理解母亲:她没读过书,年纪轻轻嫁给了一个大自己20多岁、丧偶两次的男人。因为门不当户不对,父亲家的亲戚看不起她。为此,母亲觉得委屈,把希望寄托在他身上。

不过,钟叔河跟着母亲在平江生活时,确实看了不少书,以打发乡下清冷的时光。他翻出家里的古旧书看,包括《史记》《左传》《阅微草堂笔记》等。一开始,他识字不多,后来书看多了,慢慢也就都认识了。

那段时间,他几乎把家里的旧小说看完了,也接触了一些中国人写国外的新书。有一个叫吕碧城的女作家,写旧诗词,文笔非常美,把自己定位为李清照那样的人,但她写的《欧美漫游录》,里面她的生活又非常欧化。让他印象深刻。

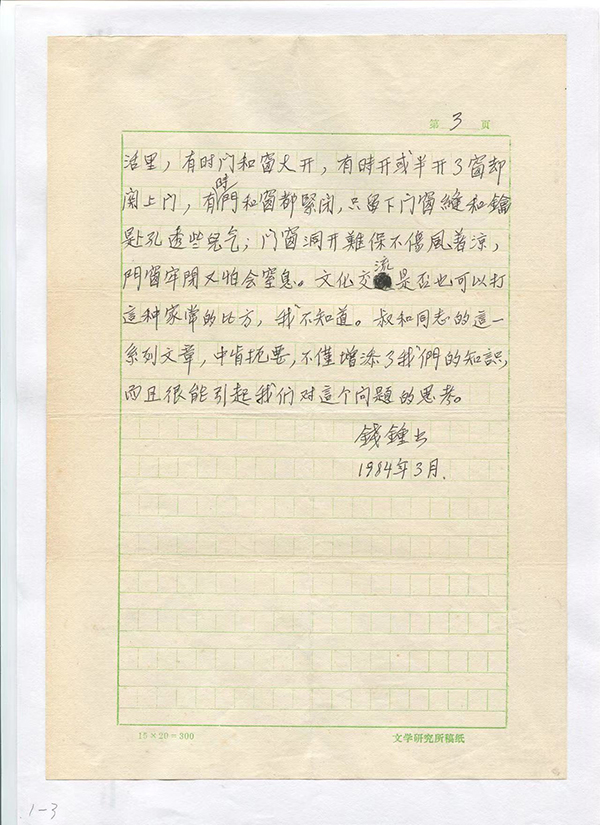

7月30日下午,钟叔河在读书。

因为战火纷飞,钟叔河只在学校读了六年书:小学六年级一年,初中三年和高中两年。他的堂哥、堂叔都读过书,他们偶尔也会教他。

1945年春节前,上初中的钟叔河随学校搬迁到湘赣边界一处名叫“木瓜”的山村。一个下雪的晚上,他借来一本《儒林外史》,着急看完,但寝室熄灯后没法看书。钟叔河想起古代“囊萤映雪”的故事,一个人跑到屋外的雪地上看书,发现根本无法用雪的反光看书。他这才恍悟,开始反思。

这段经历,写在导演彭小莲(2019年病逝)和编剧汪剑合著的书籍《编辑钟叔河》里。

汪剑对记者说,这种怀疑、反思精神,后来让钟叔河不轻信别人,始终坚持做自己。

钟叔河成年后喜欢引用法国诗人缪塞的名言:我的杯很小,但我用我的杯喝水。他后来又添上一句,“其实要坚持只用自己的杯喝水,亦大不容易也。”

1949年6月,钟叔河在长沙文艺中学上高二,是校内公认的左倾学生。快放暑假时,说是快解放了,地下党要求学生留校、护校。但学校的国民党三青团则坚持放假,要停止开伙,想分掉节余的伙食费。于是双方打了起来。

那一次,钟叔河被打得头破血流,送进了医院。

后来,父亲去医院看他,推开病房门,看到病床上的儿子心疼:“打成噶(这)样子了。”说着哭出声来。

1965年秋天,父亲钟昌言过世,享年88岁。多年后,钟叔河在回忆父亲的文章中写道:和他同活在世上的三十五年中,我就只见他哭过这一回。“直到如今,每当想起父亲时,浮现在我面前的,还是老人家的一双泪眼。”

从记者到编辑

1949年冬天,钟叔河跟着喜欢的女孩报考了新闻干部训练班,后进入了《新湖南报》。

那时候,他未满18岁,上高二。原本他的理想是,高中毕业后读考古学专业。这个偶然的举动,从此改变了他的人生和命运。而女孩因为家里人反对,最终没有跟他一起进入报社。

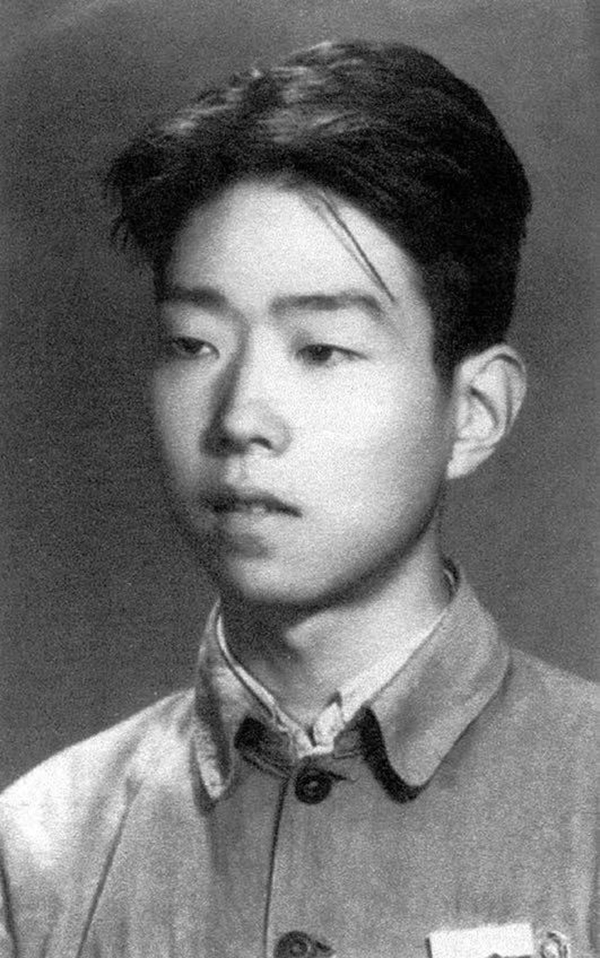

18岁的钟叔河,刚进入《新湖南报》工作。受访者供图。

阴错阳差,钟叔河成了一名记者。有一次,他和一名老记者下乡采访,采访完后,老记者写了一篇通讯稿让他看,钟叔河觉得写得不好,自己又另写了一篇,贴上邮票扔进信箱寄给了报社。几天后,报纸上刊登了他的文章。

钟叔河听同事说,报社领导当时在大样上写了很长的批示,意思是选用稿件要看文章质量,不要看作者的名字,老同志的文章未必都好,新同志的文章未必不好。这给了他很大的鼓励和信心。

与此同时,他追随的女孩因为一些原因,跑去了新疆,不愿意回来。不久,两人感情断了。

1950年的秋天,报社来了几个年轻的记者,他们都是《民主报》调过来的,其中一个女孩是朱纯,毕业于贵州师范,扎着两把粗辫子,站在人群中特别显眼。钟叔河喜欢上她,两人很快开始交往。

两年后,22岁的钟叔河和24岁的朱纯结婚,之后接连生下四个女儿。

钟叔河觉得,和朱纯结婚,是他人生中最成功的事情。他以过来人的语气谈起找对象的标准:“对方的工资不能比我低,朱纯的工资就不比我低,要不然负担太重,我的钱要补贴家里,就没办法用来买书了。”他曾劝岳麓书社80后单身女编辑李缅燕,找对象不需要往上看,不用要求过高,找到合适的人最好。

1957年,因为被打成“右派”,钟叔河和朱纯被新湖南报社开除公职。离开前,他们每个月工资加起来有160多块钱。突然之间,两人都没有了收入,一家人的生活陷入了困顿。那时,朱纯怀着第四个女儿,离预产期只有两个月。

同时被打倒的,还有与钟叔河一起进《新湖南报》的朱正。两人经常一起逛古书店淘旧书,一起谈论理想和未来。7月23日,钟叔河回忆往事称,朱正那时候感到悲伤和绝望,每一次,钟叔河都劝慰对方:“我们要好好地活着。”

8月3日,朱正到念楼看望钟叔河,两人是同年同月生的患难之交。王平拍摄。

这也是钟叔河经常跟妻子朱纯说的话。那是一段艰难而又漫长的日子。为了不牵连父母,夫妻俩从钟叔河父母家搬了出来,租住在外。彼时,父亲钟昌言是湖南文史馆馆员。

四女儿钟先鲜出生后,朱纯进了一家街道工厂打零工,后又做木模。钟叔河开始去推板车、扛蒲包。

“做苦力并不辛苦,腰痛几天就不痛了。”话虽如此,钟叔河还是饱尝了生活之苦,后来又去做木模、制图、钳工等,因为工资比推板车高。

半个世纪前,钟叔河亲手做的竹木工。

汪剑说,每个人都会遇到黑暗,陷入谷底,钟叔河是那个举着火把跑在前头的人。

有一段时间,家里揭不开锅,一家人被迫分离:朱纯带着大女儿借住在街道工厂一间废弃的小澡堂;钟叔河带着二女儿钟亭亭租住在朋友的小房子里;三女儿去了她大姨家;四女儿被送去了内蒙古的孤儿院后失联,一直到十几年后才找回。

这期间,钟叔河学会了“做饭”。钟亭亭记得,父亲早上出门前,把面粉加水搅拌,在炉子上蒸熟,就是父女俩一天的伙食。晚上,父亲一身汗馊味回家,吃完面食后,去水井打一桶水到澡棚洗澡,“哗啦啦”的流水声伴着《黄河颂》的歌声嘶哑传出。“他是一个乐观的人,从不抱怨。”钟亭亭说父亲。直到后来,一家人又重新住在了一起。

1970年3月,钟叔河经历“文革”批斗,被关押了9年。朱纯靠做木模,一个人带大三个女儿,直到丈夫1979年出狱。

当天,钟亭亭去株洲茶陵接父亲出狱,看见对方穿着一身破棉袄,从铁门后面走了出来,感到一阵心酸。那时候,钟亭亭已经成年,早已体会到了人情冷暖和世事变迁。让她欣慰的是,父亲跟以前一样,依旧乐呵呵的,回来一路说着开心的事。

钟叔河平反后,不愿再回新湖南报社,后经朱正介绍,进入了湖南人民出版社,成为了一名图书编辑。

“那个时候,我也才49岁,还不到50岁。”8月7日,91岁的钟叔河躺在床上感叹时光易逝。

“外圆内方”

1979年,钟叔河寻找到失联的四女儿钟先鲜,并把她带回了长沙。

彼时,钟先鲜已经成年。很长一段时间,回长沙的她,担心养父一个人太孤独,想回内蒙古照顾养父。每次,钟先鲜跑去父亲办公室,还没开口,钟叔河就问她:“你给养父写信了吗?你给他寄钱了吗?……”钟先鲜不停地哭,钟叔河陪着她掉眼泪,一边说:“四毛,我对不住你。”这样一哭一闹,钟先鲜所有委屈都消散了。

钟亭亭说,在父亲的安抚下,四妹最终留在了长沙,偶尔去看望养父,一直到对方过世。

住楼下的邻居王平,是已经退休的湖南出版集团编审、《书屋》杂志创始人之一,也是钟叔河的忘年交。搬进这栋楼后,往来更加密切。王平觉得,钟叔河是一个外圆内方的人,说话温和,也随意,但实际上,他对人、对事、对书都有自己的看法和原则,并且坚定。

《走向世界丛书》每册出版之前,钟叔河都会写一篇绪论,也就是导言。当时,同事建议他不要署名字,说“没有这样的规定”。于是,他灵机一动,换着花样署“谷及世”、“何守中”、“金又可”等笔名。直到1984年,他调入岳麓书社任总编辑,才开始署自己的真名。

1980年代,钟叔河进入湖南出版集团,工作留影。受访者供图。

钟叔河房间里的笔。

1982年,《曾国藩外集》和影印《曾文正公全集》立项。1984年,钟叔河选定责任编辑,启动编辑《曾国藩全集》,“曾国藩是旧时代、旧文化的集大成者。”

1989年,在湖南省出版局组织的一次选举中,钟叔河落选,从岳麓书社总编辑岗位上退了下来。他原本计划出一百种《走向世界全书》,在出了三十五种后“戛然而止”。1992年,61岁的钟叔河退休,但没有停止手上的工作。

他始终相信,只要坚持与努力,一定能做成自己想做的事情。

后来,钟叔河以个人名义搜集素材,整理资料。直到1998年,湖南文艺出版社出版了钟叔河主编的《周作人文类编》。2017年春天,其主编的《走向世界丛书》续编出版,历时37年,终于完成了这一套书的一百种。

王平觉得,钟叔河的过人之处,不但在于他的编辑能力非常强,更在于他眼光独到,知道什么书有价值。且他性格坚韧,决不轻言放弃。

李缅燕是《走向世界丛书》续编的编辑,也是即将出版的《钟叔河集》的编辑。她体会最深的是,钟叔河做事认真,“到了令人发指的地步”。她每次拿书稿给钟叔河看,对方精细到用0.35毫米的笔芯修改,一次又一次,每次都改得“满纸烟云”。

王平也帮钟叔河编过书,他说,钟叔河修改书稿,不是几次,而是十几次。不厌其烦地修改,排版的小姑娘都感到害怕。但有时候,钟叔河改完书稿,也会说:“我有时想,有些地方没改之前恐怕还好一些,但我就是这个习惯,生成了。”

钟叔河做职业编辑只有十来年,但他成为了那个年代最有影响力的出版人之一。1994年,钟叔河获第三届韬奋出版奖 ,他的名字被收入《世界名人录》等五种国际性人名词典。2017年,东亚出版人会议上,钟叔河获授“特殊贡献奖”。

王平觉得,钟叔河相比其他学者,身上毫无俨然的学院味,只有更浓的烟火气、民间味。这也是王平喜欢接近他的原因。

钟叔河经常给读者回信,几年,甚至数十年不间断。钟亭亭说,父亲朋友很多,除了读者、书商,还有很多朋友,不少是他从小交往的朋友。今年上半年,钟叔河儿时一位女性朋友来看望他,两人还一起唱起了儿时的歌曲。

作为书友,以及读者,汪剑曾几次给钟叔河寄书,每次对方都会回赠她一本。汪剑说,钟叔河讲究礼节,而且非常细心,为了不把书弄折、弄脏,他每次都会把书用纸包裹起来再寄。

“我这个人,跟谁都可以交朋友,跟谁都能很好相处,我也不认为自己有什么优势。”钟叔河说。

这位曾引领一代中国人“走向世界”的老人,晕车,不喜欢旅游,喜欢待在家里看书、整理笔记,跟朋友天南地北地聊天。他所有的知识,对社会,以及外界的了解,几乎都来自书本、电视、收音机,以及朋友等。

王平说钟叔河,秀才不出门,能知天下事。

虽然很少出门,但钟叔河曾四次去北京,都是为了搜集《走向世界丛书》和《周作人文类编》的相关资料。仅有一次,他和妻子朱纯一起去美国的大女儿家住了大半年,那也是他人生中仅有的一次走出国门。

钟叔河回忆二十多年前那次去美国的经历称,他看不懂英文书,又无法跟人沟通,在国外生活不习惯。

钟家的四个女儿,三个在湖南,一个在美国。她们小时候因为各种原因,没有接受高等教育,后来通过学习和努力,都生活得不错。他的四个外孙女,都曾出国留学,用朱纯生前的话说,他们家到了第三代,终于“真正实现了走向世界”。

现在,四个女儿都已退休,四个外孙女,一个在国外工作,三个已回国工作。她们都没有从事文史工作。

“他至今还是孤军奋战。”钟亭亭说父亲。

此前,朱正曾对彭小莲谈起钟叔河说:“他是可以做更多、更大事的材料,很可惜他把一些现实的东西看得重了一些,所谓理想追求的东西好像少了一点。”

7月30日,钟叔河说,相比那些伟大的人,自己确实差太远了。“本来我的目的很平凡,只是养活自己,养活家人,过着很普通的生活。”他说,如果当年没有进入报社,他也可能会成为一个不那么差的工匠。

突然,他转而叮嘱记者:“作为同行,我希望你们努力……你们还年轻,要把自己专业搞好。我的建议是,自己有一个稳定的收入,收入尽可能多一点,你们把自己活好,才有可能买书,读书,看很多好书……”

“酒店关门我就走”

钟叔河还说,最重要的,是活得足够久。

约40年前,钟叔河也曾中过一次风。钟亭亭记得,那一次,父亲嘴巴歪了,吃饭时,筷子掉在地上;写字时,笔也掉了……这一次比上次严重,他无法正常行走、吃饭,甚至说话,担心闭上眼睛就再也睁不开了。

幸而,他恢复得不错。

去年住院期间,在女儿的建议下,钟叔河请人到家里做了适老改造——原先的台阶改成了斜坡,走廊、厕所都安装了扶手,方便他行动。此前,他睡在书房,空间比较小,出院后,他搬到对面大一点的房间,睡在手摇升降床上。如今,他除了洗漱、上厕所和做康复训练,一天的大部分时间都躺在床上。

他每天看书、编稿,写东西,“时间安排得紧,没有闲暇悲秋伤春、害怕孤独与死亡”。

钟叔河的书房。

不过,去年住院期间,有时候因为什么都不能做,钟叔河想起已故的妻子,总忍不住老泪纵横。

2007年1月,朱纯因患乳腺癌过世。

很长一段时间,钟叔河无法接受这个事实。他曾在一篇文章中悼念亡妻:“我于妻去世后出版的《青灯集》,一百二十三篇文章中的一百一十篇,都是妻在病中帮我打印,有的还帮我润色过的。她走以后,过了八十天,我才勉强重拿笔杆……妻走了,五十多年来我和她同甘共苦的情事,点点滴滴全在心头,每一念及,如触新创,总痛。”

朱纯在世时,夫妻俩不时在家里打台球、下跳子棋,或者到公园走一走。但更多的时候,钟叔河不愿意出门,朱纯不停地叨唠:“钟叔河,你不动,你很快就会死,你死了这些东西(书本)都是我的。”

往事如烟,朱纯已经过世了十五年。

钟叔河家客厅的台球桌,如今几乎成了摆设。

7月30日,再次提起妻子,钟叔河说,无论他做什么,朱纯从不干涉他、埋怨他。“文革”期间,朱纯一个人养大几个孩子,还给他的母亲送了终。他们结婚五十多年,朱纯照顾他和孩子远比照顾自己多,她最后对他说的一句话也是:“你不要睡得太晚。”

妻子过世后,钟叔河出门就更少了。

今年51岁的谢淑群,在钟家做了24年保姆,她说,“钟爹爹”不愿意去公园,看“苟延残喘”的老人,告知自己所剩日子不多。

好在,家里经常有人串门,“几乎每天都有人来”。每次只要有人来,钟叔河跟他们在房间谈论天文地理、古今中外……总会不时地传出笑声。有一次,谢淑群站在门外偷听,听到钟爹爹的冷笑话,忍不住“噗嗤”笑出声来。

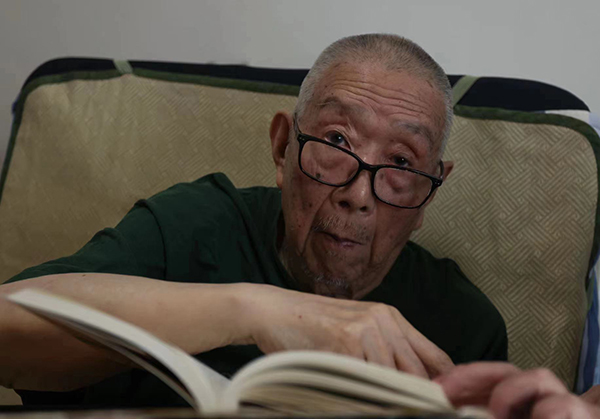

8月7日,记者第三次去“念楼”,发现钟叔河右手臂绑了一圈白色纱布。“这个关节疼痛,里面包了药,我现在只有右手能动,如果它发炎,就没有办法再写字、下床……”他躺在升降床上,用僵硬、弯曲的左手摸了摸右手臂的纱布感叹:“我现在的生活也没有什么意义了。”紧接着,他又谈起从前的趣事,逗得坐在两旁的王平和李缅燕哈哈大笑。

钟叔河说,他年轻的时候,男性朋友、女性朋友都很多。如今,一些人过世,一些人老了,也走不动了。除了跟他同年的朱正,来得更多的是年轻一辈的读者、朋友等。有人扛一大箱子书来让钟叔河签字。谢淑群担心钟爹爹太累,会对来人摆脸色。钟叔河事后劝她:“他们喜欢看书是好事,我签个名字没什么。”

他还鼓励谢淑群多看书。谢淑群只上过小学,很多书看不懂,钟叔河就推荐通俗易懂的书给她。耳濡目染,她也开始写东西。前一段时间,谢淑群写了一篇文章,不敢让钟叔河看,拿给楼下的王平看。

钟叔河觉得,很多女性上了年纪,就不看书,不学习了,她们有些曾经是知识分子。他每次见到女儿,都会叮嘱她们:尽管你们老了,有时间也一定要多看书,至少可以延缓大脑衰老。

钟叔河坚持每天写日记,几十年如一日。王平曾好奇钟叔河的日记写了些什么。结果大抵只是些流水账,很简单。比如今天看了什么书,见了什么人...... 极少有什么个人情感抒发。他做事认真、严谨,有计划,每天按时量血压、测血糖……钟亭亭说,父亲每天刷三次牙,如今九十多岁,一口牙完好如初。

他有时会废寝忘食,比如看书、改稿时,保姆几次喊他,他都“无动于衷”。

多年来,钟叔河始终亲力亲为。妻子过世后,有一段时间,他希望二女儿钟亭亭来帮他修改文稿、对接出版社、签订合同等。钟亭亭退休前在教育行业做行政管理。她偶尔看书,并不很喜欢写东西,担心自己达不到父亲的要求。钟亭亭说,大姐和两个妹妹也没有继承父亲在这方面的天赋。一直到钟叔河去年中风,她才开始接手父亲的一些工作。

终其一生,钟叔河都在看书、学习,追求知识。不过,因为不懂英语,他认为自己算不上真正意义上的文化人。他总对后辈李缅燕说:“你比我强,我大学都没上过,你是研究生毕业,又懂得英语,肯定能做出比我更好的成绩。”

王平说,有一次,有人好心劝钟叔河,这么大年纪,不要一天到晚看书、写东西,太辛苦了,晚年应该好好放松、享受下。钟叔河听了后有些不悦,“我不看点书写点东西,我活着做什么?”

年轻的时候,钟叔河戴近视眼镜,左眼有青光眼。现在老了,看书必须戴老花眼镜,但他很注意用眼卫生。钟亭亭记得,父亲曾对她说,“眼睛瞎了,看不了书,我宁可去死。”

谈起死亡,钟叔河引用丘吉尔那句话:“酒店关门我就走。”

这次中风后,他曾交代女儿钟亭亭:如果他陷入昏迷,不抢救;如果衰竭,就让它衰竭,人总要死;如果他过世,不举行任何仪式。此前,朱纯过世时,没有举行葬礼,也没有立墓碑。钟叔河希望,他过世后,在一个白雪皑皑的日子,到妻子埋葬骨灰的地方,把他的骨灰撒在上面。

钟亭亭懂得,父亲是想追随母亲,跟大自然融为一体。但眼前,他最紧急的是,着手写他的自传,他还想写一本通俗的中国历史。

“时间紧迫,我还有很多事情要做。”钟叔河说。

8月7日,钟叔河在修改文稿。

(感谢潇湘晨报记者刘建勇提供协助,实习生陈诗雨、鲜孟君对本文亦有帮助。)

参考资料:《走向世界——中国人考察西方的历史》 钟叔河著

《众说钟叔河》 张中行 朱正等著

《小西门集》 钟叔河著

《编辑钟叔河》 彭小莲 汪剑著

《念楼随笔》 钟叔河著

《与之言集》 钟叔河著

“老先生”是澎湃人物开设的专栏。我们拜访活跃在科学与人文领域的老先生们,为一代知识分子的学识与风骨存照。