从“A-B-C”到“C-A-B”——心肺复苏的前世今生

原创 崔医声 医声相伴崔松说

先问大家一个问题,如果在街上看到一个人突然心跳骤停倒下去了,大家会有什么反应?

相信很多朋友的第一反应都会是“赶紧人工呼吸”。老百姓印象中的“人工呼吸”在我们医生口中还有个更加全面准确的称呼——“心肺复苏”。今天我们就来讲一讲心肺复苏的前世今生。

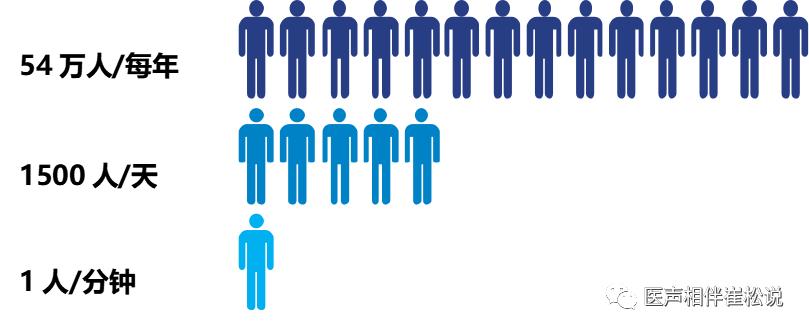

据统计,我国每年有54万人发生心源性猝死,相当于每分钟就有1人发生心脏骤停,而在所有心脏骤停中,70%发生在家中,院外心脏骤停发生率为50-55/十万。

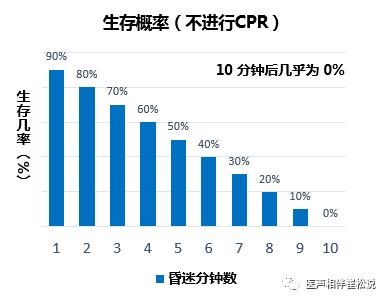

而一旦心跳骤停,4秒以上就会出现黑朦。

10-20秒以上会出现昏厥及抽搐

20-30秒后呼吸停止

45秒后瞳孔散大

1-2分钟瞳孔固定

4-6分钟后可造成中枢神经系统不可逆损害

所以,当有人突然倒下,目击者(或第一反应人)立即识别并进行高质量的心肺复苏,是成功救命的关键。

事实上,真正的现代心肺复苏术,比如口对口人工呼吸、胸外按压,一直到 20 个世纪五六十年代才成形,并且开始推广。

(心肺复苏之父- PeterSafar)

1956年12月 心肺复苏(CPR)之父 PeterSafar 人体试验证实了口对口人工呼吸效果,并推广口对口人工呼吸。

1958年 William Kouwenhovern动物实验提示胸外按压可使心脏骤停后复苏。

1960年 Peter Safar整合A-B-C;标准的心肺复苏流程,叫 A-B-C。

但它也不是一成不变的,心肺复苏之父 PeterSafar 教授的女儿有一次急性哮喘发作,送到医院后, 由于抢救时间过长,脑缺氧严重,变成了植物人。

经历过这一惨痛的经历后,他发现了心肺复苏中的不足之处,所以,他又提出了一个新的概念叫“心肺脑复苏”,就是在心肺复苏的同时尽量保护好大脑,不要让它缺氧,不然人虽然被救活了,而大脑却死亡了,也是没有用的。

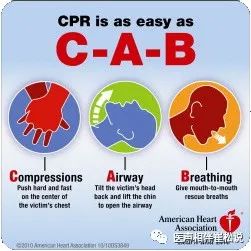

目前,心肺复苏在国际上有“指南”进行规范与指导,它每5年更新一次,每次更新都会进行调整。现在的心肺复苏流程,已经优化为了C-A-B。

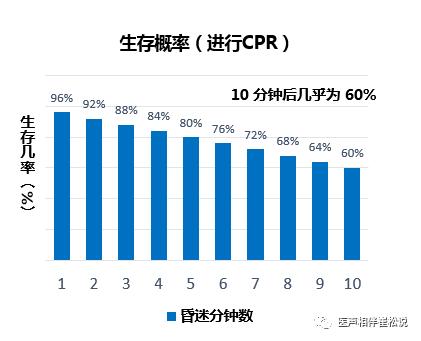

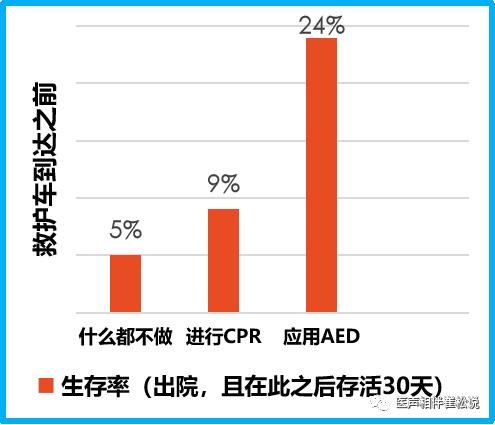

那有了“C-A-B”之后,是不是很多人都能救活了?其实也不然,因为很多人的心脏骤停、猝死,都是心律失常引起的,心肺复苏没有办法去纠正一些恶性的心律失常,所以只有“C-A-B”是不够的。当人们认识到这一点之后,心肺复苏的D—AED也就应运而生了,我们也曾经有一篇文章详细介绍了有了 AED 以后,我们可以在第一时间对病人的心律失常进行治疗,通过除颤的方法唤醒他的心跳。这可以大幅度地提高患者的存活率。

现在可以看到很多机场、大型的商店、公共场合,包括学校,都会在墙上挂一种机器叫 AED,公共场合配备 AED 已经是社会文明的一个标志。

本文作者:李欣 医生

指导老师:崔松 医生

【版权说明】

以上图文为“崔医声”原创

版权归“医声相伴崔松说”所有

未经允许,谢绝商业转载

部分图片源自网络,侵删

转发请保留此版权说明