中国乡村里,内与外的两种乡愁

原创 etoile Life and Arts集锦

⬆️《故乡与世界》即将更名,正在升级中

乡愁,指因思念故乡而引起的愁绪。引自 唐·岑参《宿关西客舍寄严许二山人》诗:「孤灯然客梦,寒杵捣乡愁。」

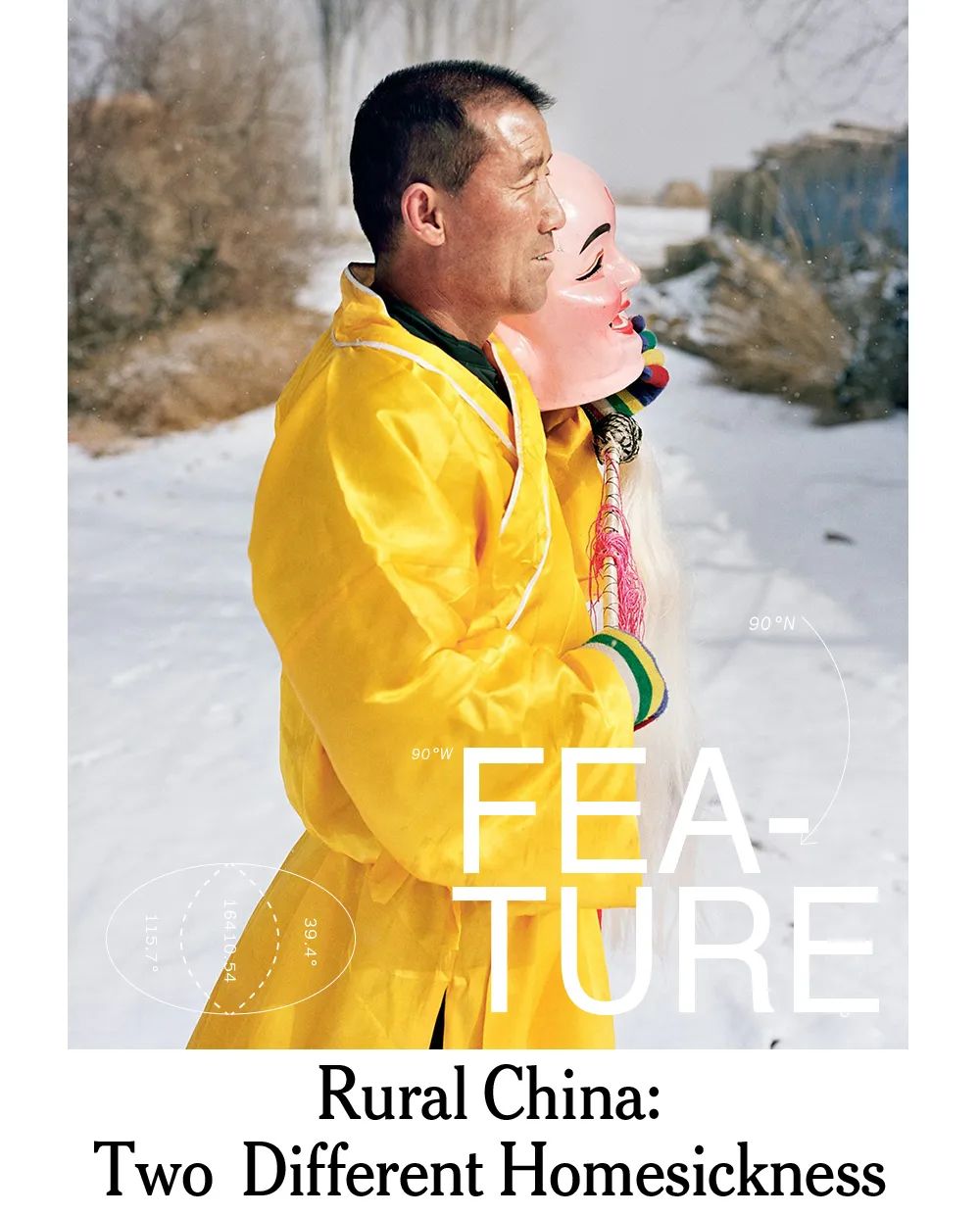

乡村,是许多艺术创作的母题,但人们的视角可能大不相同。旅居荷兰的摄影师徐晓晓曾凭一组聚焦乡村的作品《饮马长城窟行》获得集美·阿尔勒女性摄影师奖,而她的新书近日在上海影像艺术博览会举办的线上展览“云游”发布,这一次,她创作的主题是我国西北部的传统节日"社火"。

就这组新作品,我们重新和徐晓晓聊了聊“乡愁”作为其作品中始终贯穿的主线,如何被刻画与表达。而作为对照,我们还邀请了被称为“镜头拾荒者”的郭国柱,这位多年来观察乡村、记录乡村的摄影师同样携带作品参展了此次“云游”线上展览。内与外的视角,带来两种乡村叙事与两种乡愁。

徐晓晓

-绵绵思远道-

摄影师徐晓晓出生于浙江青田,成长于温州。八九十年代沿海地区刮起移民风潮,她随母亲离开熟悉的环境前往荷兰,一待就是二十多年。接触摄影之后,影像成为了她联系故土的那根引绳。你无法太武断地判定她的摄影视角是「outsider」还是「insider」:在地理上,她离这里很远了,但在心理上,她始终眷恋故土。

上图:《饮马长城窟行》,嬉戏的儿童。

下图:《饮马长城窟行》,一个女孩躺在玉米堆上的画像。

徐晓晓在毕业那年返回温州,拍摄了奠定影像风格的一组照片。离开十年后第一次回国,她也借此重新认识了已经疏离的成长环境。2017年5月,她带着一名助手回到北京,途径两万五千公里,拍摄了一组景观和环境人物肖像。“青青河畔草,绵绵思远道。远道不可思,宿昔梦见之。梦见在我傍,忽觉在他乡。”即使踩在故土上,徐晓晓的影像也像梦般渺远浪漫,《饮马长城窟行》记录了在现代化生活中依然保留乡土情怀的人,也塞满了她绵软诗性的乡愁。

上图:《饮马长城窟行》,舞蹈家拿着扇子为新年庆祝练习。

下图:《饮马长城窟行》,雪地中参与社戏的中年人。

上图:《饮马长城窟行》,中国长城的望城。

下图:《饮马长城窟行》,雪景中牧羊人与羊群。

-射虎 · 造梦-

引绳的这一头,徐晓晓的焦点总是对准不那么打眼的乡村,这是她并不陌生的地方——她生根于乡村,祖辈和父母也曾经住在村子里。《射虎》是她即将出版的影集,记录了西北戈壁边缘村落的传统节日。在陕西宝鸡当地的习俗里,老虎代表着恶魔,也象征着厄运,村民希冀用这种仪式驱散一年的霉运,迎接崭新的来年。

徐晓晓是在社交媒体上注意到这个节日的。2013年,有朋友给她发来射虎节的视频,视频中有踩着高跷戴着面具的人,烟花流转,在漆黑的空中炸开。这种超现实的直观视觉吸引了徐晓晓,她决定立马回国拍摄。

摄影书《射虎 shooting the tiger》中,徐晓晓对社火中使用的面具做了详细的调研。

拍摄持续了三周,徐晓晓亲临了那种超现实的场景。她在夜里拍摄当地村民筹备射虎节的欢快场景,当烟花在头顶裂开的时候,被片刻的恍惚包围。徐晓晓童年生活过的村子也经常举行庙会,她记得儿时的自己时常站在人群中央,充分享受庆祝的喜悦。渺远的记忆被镜头前的场景唤醒,徐晓晓感受到记忆和现实的交叠,好似陷入梦境。明明是不同背景不同地域的两群人,但徐晓晓感受到一种共同的凝聚力——他们都是通过艺术形式去表现对来年的期许——这是独属于中国的习俗,离遥远的记忆很近,离她日常的生活环境却太远了。

在荷兰,徐晓晓的时间被分成两份,一份交给零工保证生活:她最初在家人的餐馆帮忙,现在在机场工作,一周两到三天,其余的时间留给摄影或者调研。她想拍的主题很多,但调研和基金申请都需要花费较长的时间。徐晓晓生活在荷兰中部一座城市近郊,偶尔和邻居奶奶喝酒解闷,但感觉也和国内十分不同。荷兰没有熟人社会的内在逻辑,大家也会坐在一起吃吃喝喝,但界限仍旧清晰。

《射虎 shooting the tiger》,射虎节前的准备。

-即将醒来的村庄-

摄影书《射虎 shooting the tiger》的开篇。

《射虎》开篇,一个中年男子把梯子扛在肩上,像小孩一样把头从两个横档中探出。他站在斑驳的雪地里,从高处俯瞰错落的村屋。徐晓晓站在更高处拍摄了这张照片,山上的植被和蜿蜒的道路形成画框一样的结构,把主体框在画面中央。无人能看到男子的表情,但能感觉到他对山下即将发生的事充满期待。

空间上,徐晓晓以一种飞机降落的方式编排了整本影集,视角从高处洒落,事件在村落发生。循序渐进,带领读者进入射虎现场。时间上,徐晓晓选择雪地作为开篇,村庄静静落雪,戴着面具画着浓妆的人们在夜色中筹备梳妆,而欢庆即将开席。徐晓晓擅长用影像和叙事营造一种静谧而绵软的氛围,《射虎》里仪式的现场少,村落和人群的状态是摄影师更为关注的部分。

《射虎 shooting the tiger》,雪景中的节庆气氛。

这也是徐晓晓一直以来的影像风格,相较于档案式的旁观纪实和完全介入式的情绪呈现,徐晓晓的摄影总有一种强烈的若即若离感。她的观察和参与是同步进行的,同时不吝啬放入自己的潜意识。冷静的影像和柔和的情绪交织在一起,正如她选择拍摄的主题:古老的习俗和当下的时间交叠,催化出一种介乎于过去和现实的朦胧氛围,呼应着生活在他乡却始终眺望故土的作者乡愁。

《射虎 shooting the tiger》,参与表演的村民们。

Q:你觉得自己有乡愁吗?你怎么理解乡愁?

晓:肯定有的,乡愁是我所有拍摄的起点,但不是终点。

我第一个可以称之为作品的系列《温州》表达的就是我对家乡的思念。这个系列记录了出国10年后,我回到成长的城市后的所见所闻。我在两周内就拍完了整个系列,包含了我在国外时内心的禁锢感,以及酝酿了十年的思念之情,所以这个系列应该是我所有项目里个人情感最强烈的一组照片。

这个系列结束后我又回到我的老家青田县,那里是著名的华侨之乡,老人们说清初的时候已经有人去海外了。我拍完《温州》系列之后,拍摄了青田附近的移民村——港头村,这其实也是我对自己背景的一次探索。

Q:你提到乡愁,其实在这个系列里有一张照片能很好地概括我对乡愁的理解。

晓:这张照片拍摄于我们村的一个公园里。我们村的小学基本上都是海外华人出资建立的,公园里的石碑上会刻上他们的名字。公园中央有一组健身器材,横杠上挂了两件衣服正在轻盈地随风飘扬。

徐晓晓提到,她在港头村拍摄到的一个瞬间,很好地概括她对乡愁的理解。

我在拍下这张照片的时候觉得摇曳的衣服背后有种隐喻——这些衣物像人的身躯在随风飘荡,也像我们这些漂洋过海的人,即使脚下没有根,却有一股无形的力量牵引着。乡愁对于我来说是一种很复杂的感觉,有时候像禁锢,有时候是忧伤和思念,但更多的是惊喜、好奇和赞叹,然后再去重新发现。

Q:你在荷兰生活,为什么视线一直放在国内?

晓:大概和我从小就离开这里有关系。我14岁就来荷兰了,自己觉得是一个比较尴尬的时期。我在国内长大,但又没那么了解这里。摄影相当于提供了一个媒介,让我可以重新探索自己的根源。

Q:你以一个什么样的身份去拍摄这个古老又陌生的节日,觉得自己更偏向于观察者还是参与者?

晓:我觉得应该都有。在拍摄现场,我会觉得自己依然是曾经在庙会的小孩子,对周围的一切都感到惊讶。我是一个观察者,我的移民背景让我对故土有种若即若离的距离感。可同时我又是身临其境的,一些场景对我来说也是似曾相识,可是又不一样,感受性更强,像是一种来自童年的回忆和现实的交叠。

Q:拍摄过程中有遇到让你印象特别深刻的人吗?

晓:有一张没有被收录到书里的照片,一个穿了戏服的人站在柏油路上,背对着我,头顶的电线杆还有电线缠绕。他的服装来自很久以前,却站在现代社会里,有种穿越时空的魔幻感,这也是《射虎》整体的一种氛围,和现实剥离开,有种梦境感。

徐晓晓拍摄的生活的细节。

Q:这次用什么器材拍摄的?在选择上有什么特殊考量吗?

晓:我用了两个中画幅的相机。一个是哈苏,另一个是塑料胶片相机Holga。

哈苏是我从毕业项目开始就一直在使用的机器,我很喜欢它6x6的画幅以及腰平取景器,而且哈苏是全机械的设计,没有太多多余的功能。

Holga对我来说更像是一个玩具,自由度很高。而且如果在黑暗的地方启用闪光灯,会产生强烈的魔幻效果。拍摄《射虎》的时候,我经常在较暗的环境里使用,能弥补哈苏拍不出来的画面。

郭国柱

-内部视角-

郭国柱成长于福建永春,那是一个建在山上的村落,门前有田地阡陌,门后是丛丛竹林。大学毕业后,郭国柱走出过乡村。和徐晓晓不同,即使在城市生活过好一阵,郭国柱也频繁的往返于城乡之间。对于乡土社会,他是一个完全的「insider」。宗族间的交流不断,他浸润在相对温情的人情往来中。郭国柱形容自己是「城市化浪潮」的亲历者,他最终没有在城市里安家落户,城市化的潮水涌起又褪去,他回到修葺后的老屋。

舟山枸杞岛,被植物消化的荒芜村落。

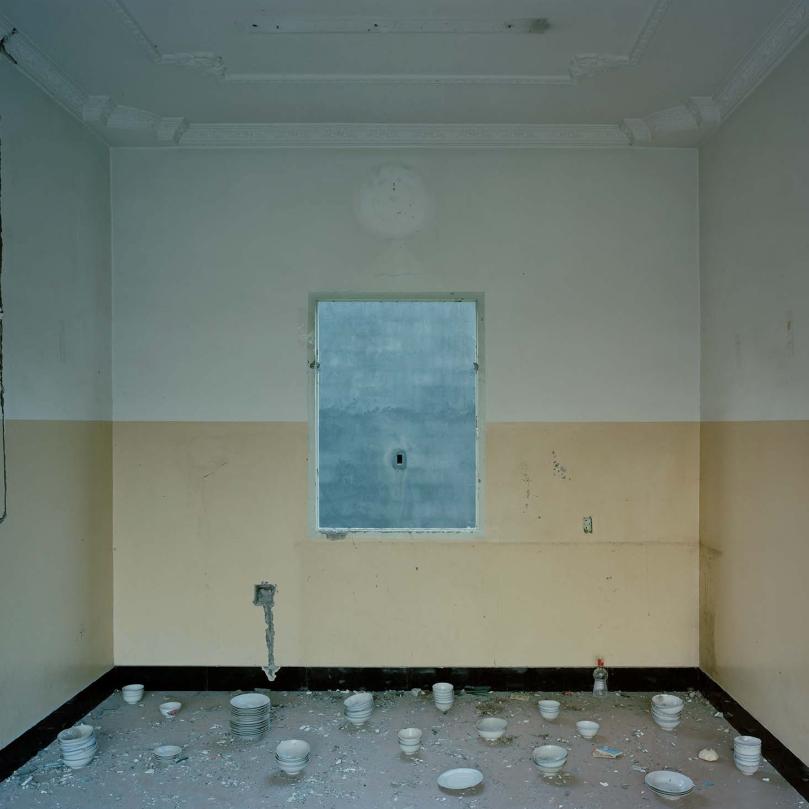

2012年,他从媒体辞职,花了十年时间,用镜头记录下近200个村庄的荒芜景象,收录在项目《城岭》里。在郭国柱的整理下,《流园》诚实地记录着荒村被自然掠夺的景象。其中最被大众熟知的一组影像拍摄于舟山枸杞岛,野生的绿意沿着已无人烟的残垣游走,一个村落「被消失」一段时间后,大自然就会吞没这里。《堂前间》类型化地呈现了被荒废的乡村会客厅,郭国柱记录下迁徙者舍弃掉的生活用品和旧有陈设,乡土社会暗藏的社交基因在这些物品和空间中影影绰绰。郭国柱的视域不断收窄,《遗物》聚焦散落在祖屋里的遗留物,无声地交代着独属于这里的流行文化和信仰习俗……这个项目目前还在持续进行,但已经接近尾声,郭国柱开始着手新的影像。

《流园》系列部分作品。

-空掉的村落-

郭国柱每次拍摄都会留意进入村子的路,因为这几乎决定了一个村子的命运:如果难以抵达,就更容易被放弃。

他在调研中体验到城市化存在的两种形态:一种是村民主动从乡村流入城市,村落因此走向荒废;另一种是把村民先迁出,在原有的村落建造城市综合体,再迁回村民。从1998年开始,中国的城市化进程在二十年内几乎提升了一倍,但近年来,也有许多人在返回乡村。

天平的两端视角不同,因此也有不同的利好和烦恼。郭国柱在云南怒江拍摄时遇见过一个被迁出乡村的人,他住不惯镇里的房子,拿了竹席回到村落,但老屋已被推平。郭国柱看见他的时候,他兀自坐在自己搭起的草棚里。这个场景像极了李睿珺电影《隐入尘烟》里的最后一幕,马有铁和曹贵英的房子被铲车折叠,轰然倒下。一起隐入尘烟的还有他们共同生活的全部印记。

上图、下图:郭国柱镜头下乡村中的老人。

-民间列档-

郭国柱用视觉档案形容自己在做的事。

档案要客观,且具有一定的文献参考价值。为了实现这一点,郭国柱在创作过程中尽可能减少主观情绪,具体来说,拍摄季节他就有自己的偏好,多选择在盛夏出门拍照。郭国柱觉得春天的植物生机过盛;秋天萧索;冬季,雪花为世界重新染色。而夏季是自然界最为饱满,最接近原始状态的时节。即使影像始终难以做到完全客观,他也希望能尽量保留客观的质感。

《堂前间》系列呈现了承担熟人社会机能的空间,对这种乡村伦理空间进行一种类型的审视。

这种客观的记录延续在他乡村城市化系列里,从《流园》《堂前间》到《遗物》,郭国柱始终保持一个冷静观察的状态,甚至很少能在他的影像中看到情绪的外泄,即使在聊天中能清晰的感觉到郭国柱对于乡村逝去的情感。和徐晓晓的影像不同,他的画面里人是少数,但人类的痕迹无所不在,墙上的奖状宣告离开者曾经的荣誉,泛黄蒙灰的斯大林画像堆在木柴上,彰显着持有者的信仰。

郭国柱同时是一个公平的摄影者。《流园》覆域很广,但都由经纬度命名,郭国柱希望能削弱地名对地域的预设和限制,每个村子的特点仅由影像释出。现代化城市逐渐趋同,但乡村各具特色,这里的一切靠天养活,靠地赋予,因此催生了不同的样貌。让他印象深刻的是一片灰绿色的山岭,草皮上鱼鳞状的褶皱像老人隆起的皮肤,这是山羊日复一日路过的痕迹。照片里山上空无一人,也无羊群踪影。放羊的孩子被推进义务教育之中,而教育结束之后,新的命运无人知晓。

山坡上鱼鳞状的裂纹是山羊走出的痕迹。

Q:你觉得自己有乡愁吗?你怎么理解乡愁?

郭:我曾经回到泉州拍摄了一组照片,试图探知自己是否有乡愁,结果是没有。

有些人的乡愁特指对某个地方的文化的痴迷:当地的饮食习惯、宗教信仰、特产作物、风景或是具体的人……比方说喝了一口家乡的粥,眼泪就掉下来,觉得这就是我家乡的味道。但我对这些好像没有这么痴迷。我觉得自己认人不认地,即使去一个地方旅游,我也很少会去看风景,更多的是对这个地方的人感到好奇,为什么他们会有这样的行为习惯和性格特性。我的性格也有很强的故乡属性,一种泉州人的做事方式。

摄影书《泉州》内页。

Q:拍摄了大量的荒芜乡村,你在拍摄前会做哪些准备?拍摄周期一般多久?

郭:我经常从网络得到一些关于村子的信息和图片,统一记在一个笔记本上。等到筹备拍摄的时候,我会重新标注从我家到拍摄地的线路,按着这份地图拍摄沿途经过的村庄。拍摄前我也会留出足够的时间去做案头调研,了解村子的基本情况,然后再去当地着手拍摄。

拍摄周期会根据村落的大小改变,舟山的枸杞岛我大概拍了一周左右,后来影像形式稍微固定,拍摄一个村子的周期就变成半天或者几个小时。

郭国柱居住的村落。

Q:这次用什么器材拍摄的?在选择上有什么特殊考量吗?

郭:器材的选用取决于作品的展示尺寸,诸如《流园》和《堂前间》,我制作比较大的影像,让观众有和我一样的进入感,所以选用了大画幅相机拍摄;《遗物》则用采用拍摄肖像的方式,拍摄搬迁村民所遗留的物品和场景,只制作便于凝视的小尺幅影像,因此选用中画幅相机。

《遗物》系列中部分作品。

回乡后郭国柱翻修了老宅,回到竹林前居住。

徐晓晓与郭国柱镜头下的梦呓与冷静,带我们云游中国乡村。除此之外,在影像上海艺术博览会推出的首期线上展览“云游”中,还汇集了来自过往展商近三十件精彩摄影、录像作品及二十余本影像出版物:从三十年前的巴黎街头到百年前的小樽十间坂;从欧洲海运枢纽威尼斯到中日港城和口岸;从北极圈冰川到斯堪的纳维亚岩石景观;从荒漠、废园到休眠城镇与无人之地……人们便可以透过艺术家的目光与创造力,展开有关物理或者想象空间的游弋、漫步乃至流浪。

原标题:《中国乡村里,内与外的两种乡愁》