马可·波罗他真的到过中国

在人教版初中历史教材七年级下册中,这样描述了马可·波罗踏足中国的历史,说他“在元朝生活了17年……反映了中国的富庶和先进。马可·波罗游记激起了欧洲人对东方世界的极大向往”。

而这也成为了我们许多人对于马可·波罗的第一印象,一个对于东方无限向往和不吝夸赞(甚至有些浮夸)的西方旅行家。

事实上,在中世纪时候就几乎没人相信他说的话,因为他描绘事物的单位常以“百万”计,于是他还获得了一个“百万先生”的绰号。

关于马可·波罗是否到过中国,在学术界争论了几百年之久。公开的质疑声肇始于14世纪末的佛罗伦萨,到了19世纪末著名学者亨利·玉尔发起的一系列疑问更是掀起了学术界对马可·波罗来华的“怀疑热”,20世纪末在吴芳思尖锐又系统的诘难声中,“怀疑说”逐渐走向了“否定说”。

吴芳思又名弗兰西丝·伍德(Frances Wood),英国知名汉学家、历史学家、作家。先后在大英博物馆、伦敦大学亚非学院图书馆工作,1977 年入职大英图书馆,任中国馆馆长三十余年。她于1995年出版《马可波罗到过中国吗?》,将对马可·波罗来华的“怀疑说”推向了“否定说”。

还有一批著名的学者“以史料为依据,以史实为准绳”,一一回应众多质疑,为澄清是非,端正视听做出了极大的努力。

其中傅汉思更是力排众非议,在其扎实的研究成果中,不仅证实了马可·波罗到过中国,更丰富了对于元史、中国古代史以及东方史的研究。

傅汉思(Hans Urich Vogel),《马可·波罗到过中国》(Marco Polo was in China)一书的作者,曾任德国图宾根大学汉学系主任教授,中国古代史专家,国际著名汉学家,尤其关注中国古代的赋税、盐业等经济史论题,李约瑟主编《中国科学技术史》盐业卷执笔人。

为了证明马可·波罗来过中国,傅汉思罗列了这一论争中正反双方的证据,从文本特征、时代背景、重要史实等多个方面,一一驳斥了吴芳思等怀疑者的观点。

更加重要的,除了对论争对手的“破”,傅汉思还以自己在元代食盐、货币、税收等方面的丰富研究成果为基础,证明了马可·波罗的记载不可思议的丰富性、准确性与唯一性,它因而不可能是道听途说或向壁虚造的结果,由此“立”下了无论证据还是推理过程都坚不可摧的结论:马可·波罗到过中国!

而这一切,都精彩地体现在他所著的这本《马可·波罗到过中国》之中。

01

不止一人可证明马可·波罗来过中国

何史谛(Stephen G. Haw)在他关于马可·波罗之中国的近著中说,如果这位威尼斯人虚构了他与其亲属往返中国的事迹和行程,“那么他是做了一件令人惊叹的出色工作”。

一般说来,尽管他的记述有一些无足轻重的细节不是很准确,但在总体上与已知的历史事实极为吻合。在何史谛看来,任何人不可能撒谎编造这样的记录而不犯严重而明显的错误,因此,对他来说,这是马可·波罗可靠性与真实性的良好证据。

另外,他还认为,与大体同时期的其他旅行者留下的记述相比,尽管马可·波罗的记载有一些明显的遗漏和错误,在关于中国的事物方面,它显然是最全面、最详细和最准确的。

意大利威尼斯马可·波罗故居附近的水道。

(2014年摄,新华社发)

傅汉思认为,何史谛的判断可以轻而易举地适用于马可·波罗所提供的关于元朝货币、食盐和税收的信息。他关于货币、经济和财政领域各种状况的记述与通过分析文献和文物所揭示的元史研究成果高度一致。

当马可·波罗在中国的时候,中国的绝大部分此类资料还不为公众所知,如《元史》,要到元朝灭亡之后才编纂、出版。既然如此,它们不可能成为马可·波罗本人或任何其他西方、阿拉伯、波斯著作家的蓝本,更不用说,恰当理解和准确阐释这些通常非常技术化的特殊文献存在着巨大的困难。

02

《马可·波罗行纪》中对元朝货币问题详细又准确的记载堪称精彩

在关于纸币的一章,傅汉思通过文本内容分析,兼顾中国的书面资料和历史实物来说明:没有其他中世纪欧洲、波斯或阿拉伯的著作家所留下的关于元朝货币的记载比这位威尼斯人更为详细和全面。

他说,即使我们把其他所有这些作者的记述加到一起,在数量和质量方面,它们都难以企及马可·波罗关于纸币的记载。

这位威尼斯人涉及纸币制造的各个方面,如纸张、印刷、形制与大小、钞版的版面设计与图标、印章、题字以及面额等,不仅如此,他还涉及与流通相关的很多其他方面,如国家垄断金银珠宝兑换纸币、防止伪造货币的措施、昏钞的倒换、纸币在公共收支领域和各种市场交易中的支配地位。

13世纪至14世纪中叶云南贝币流通区

应该提到的另一个重要事实是,在中世纪西方、阿拉伯或波斯文献中,唯独《寰宇记》提到了云南和藏区使用并流通贝币和盐币,在云南省有盐井。

在所有上述方面,这个威尼斯人的记载与我们从中国的史料中了解到的情况几乎高度一致,如钱币的制造或进口、形制、价值、兑换率、重量、面额、在公共和私人领域如何使用这些货币。

这些发现支持了何史谛和其他学者的观点:马可·波罗关于从大都到云南、缅甸、安南旅程的记述是如此之精彩(比前人评价的还要好),以至于几乎可以肯定他曾亲历此行。

03

《马可·波罗行纪》中对元朝食盐生产的记载之真实性

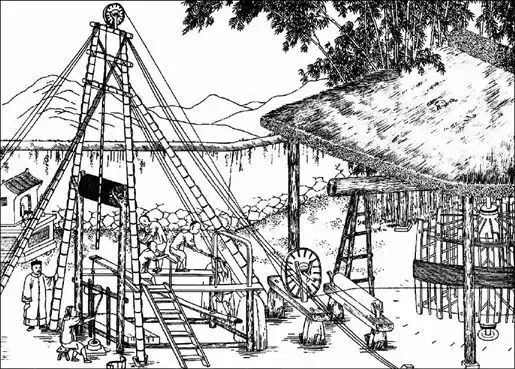

长芦盐生产过程,16世纪初法语抄本插图

马可·波罗关于长芦食盐生产过程的记载,其真实性也是如此。关于制造海盐或所谓“土盐”的详细记载与我们从独立的中国史料中了解的情况完全一致,也就是说,盐不是靠日晒蒸发获取,而是通过煮沸卤水取得的。

卤水经沙或灰过滤,盐分自然或人工聚集其中。做法是:不断把海水浇洒在沙堆或灰堆上,然后靠日晒、风吹使其干燥。这种做法在世界的很多地方为人所知,尽管如此,威尼斯人仅仅通过观察地中海地区的盐场是无法了解到这些的,因为那里生产海盐是靠太阳蒸发联排的盐池,而不是靠浸滤作用。

同样,傅汉思提到在中国之外几乎没有任何其他中世纪的记载曾提到中国古代大多数盐场所采用的这种典型的过滤、煮沸的生产流程。

云南云龙州云龙井大井的盐生产,1707年左右

对于马可·波罗关于中国食盐生产的记载,有人也许会批评他所记不全,漏掉了广为人知的山西省解州盐湖,忽略了中国关于食盐生产的一项著名发明——始于11世纪中叶的四川省盐井深钻技术。

关于解州,马可·波罗并没有到过这个地方,因为把 Caichu(Caiciu, Caycay, Thaigin, Caycui, Chaicui)勘同为解州(如何史谛所推测的那样),具有很大的推测性,并不能令人信服。

如果马可·波罗真的到过解州,著名的盐湖肯定不会被他所忽略。然而,在这位威尼斯人关于 Caichu 的记述中却没有提到它,在傅汉思看来,由于马可·波罗对中国其他食盐生产地区重要性的认识,这是很奇怪的,因此,这为马可·波罗的 Caichu 不是解州的假设提供了另一种支持。

12世纪山西解州盐池晒盐生产流程

关于第二个问题,即他没有提到四川的深钻盐井,我们应当注意,即使是在 12 世纪末到 16 世纪末的中文资料中也没有关于四川地区通过深钻获取盐水技术的记载。

不过,仅仅由于宋代晚期、元代、明代前期和中期的资料中没有相关的记载,就认为深钻盐井在那个时期并不存在,是完全错误的。

根据《元史·食货志》,成都、夔府、重庆、叙南、嘉定、顺庆、潼川、绍庆等路的 12 个盐场和 95 个盐井生产食盐。“场”可能是一个管理术语,或许指盐泉。“井”也像是一个管理术语,在大多数情况下,它很可能是指包含许多井而非只有一口井的地区。至少到元朝末年,四川的盐井数量多于 95 处。明朝在占领四川之后不久于 1372 年进行的官方调查显示,共有 1456 处盐井被登记,不过,只有 380 处未受战争破坏。

无论如何,上述各路不仅是著名的竖井和盐泉的所在地,也包括了宋代数以百计的深钻井出现和发展的所有地区。

四川自贡(自流井、贡井)深井卤水提取,约1880年

04

《马可·波罗行纪》中对元朝的行政地理、国家结构和税赋的准确记载

傅汉思在书中表明,马可·波罗关于元朝行政地理现象和国家结构的记载,其准确性令人惊讶。这不仅体现在不同种类的货币(纸币、贝币、盐币、金银)流通地点或区域的准确性,也体现在他对最重要的海盐产地与海盐垄断机构治所的确认。

在这方面的其他亮点包括他正确指出了元朝区域和地方行政机构具有普遍性的等级结构、镇戍军队的配置、从属于一些特定中心城市(如杭州、扬州、济南、襄阳、苏州)的次级行政和(或)贸易城市的数量。他关于各种货币、行政、军事、历史结构的敏锐感知,与他在宗教领域类似的机敏观察完全一致。

行在税收,法国中世纪绘画,约1412年

本研究的另一个令人吃惊的结论是,马可·波罗关于食盐垄断收益的所给出的数字、关于杭州地区其他税收项目的所给出的数字,具有合理性。

傅汉思通过一些特定方法和无可否认的复杂换算揭示出,这位威尼斯人关于盐课和其他税收所给出的数字,依据中国资料所提供的数据,完全说得通。

无论如何,和其他中世纪作者如瓦萨夫(Wassaf,活跃于 1299—1323)、鄂多立克(Odorico da Pordenone,1286—1331)等人关于元朝盐课收入的稀少记载相比,马可·波罗的记载更具有一致性和可信性。

另外,马可·波罗在强调行在地区其他税收来源的重要性时,他并没有夸大其词,在这方面,中国的资料可以提供确凿的证据。

马可·波罗在《寰宇记》中对食盐的生产和食盐专卖收益有这样的强调毕竟不是偶然的。简而言之,这不仅因为他是商人家族的后代,在商业领域有自己的经验,还因为他敏锐地意识到盐课对于公共税收和维持蒙古权力的极端重要性。

《加泰罗尼亚地图》中所描绘的“马可·波罗商队”

马可·波罗关于行在地区税收的记述并没有夸大,这可以从福肯(Jean-Claude Faucon)的研究中找到一些佐证,他强调,这位威尼斯人对数字神秘主义没有兴趣,他的绝大部分数字资料(如时间的起始点和持续状况、年龄、距离、城市的建筑、地理数据、行政单位、人、军队、动物、船只、服装、度量、价格等等)根据当前的历史研究被证明是非常可靠、可以接受的。

事实上,在福肯看来,在马可·波罗的书中使用这么多的数字是为了表达真实情况,也是为了令人惊奇,这是该书成功地成为民族志证据并能激发想象力的原因之一。

考虑到他税收数字的可靠性,我们能够得出这样的结论:马可·波罗肯定具有关于行在地区税收的内部知识。这要么直接源自他曾经介入那里的一些行政事务,要么是从别人那里间接了解到的,而那些人对这个地区的税收情况非常熟悉。

由此可知,认为“百万”(il Milion)的绰号意味着对大汗百万收入的吹嘘,这种看法显然是缺乏根据的。

05

《马可·波罗行纪》中的多处记载高度契合元朝的实况

最后,本书所进行的研究显然不能成为马可·波罗到过中国的铁证。最为确凿可靠的证据自然是他被某种元代的资料提及。

至少一位当代中国的马可·波罗研究者彭海认为,《元史》对这位威尼斯人并未缄默,事实上至少两次明确提到了他。

即使有人并不最终同意彭海的观点,也不得不承认,他的观点在很多方面和质疑马可·波罗到过中国的那些学者一样有道理。彭海正确与否姑且置之不论,发现关于马可·波罗的记载总比没有更令人感到好奇,因为众所周知的事实是,在绝大多数情况下,只有社会地位高的人士才被认为值得在官修史书中立传,数以千计的中下级官员、吏员、皇家侍卫以及其他的历史人物只是在高度精英化的中国历史著作中偶尔出现。

到目前为止,与我们从其他中世纪西方、阿拉伯和波斯作者那里所获得的关于货币、食盐、税收的所有信息相比,《寰宇记》是最为详细、最为全面的记载。关于这些以及其他专题,迄今未能找到其他文献能够在质量和数量方面超越它。那么为什么认为在所有中世纪的作者中,只有马可·波罗没有到过中国?

一些史学家认为伊本·白图泰没有到过中国,这看来更为合理,因为实际上他对中国的记载含糊不清,并不准确。通过对比,马可·波罗的记述显得出类拔萃。

马可·波罗说,倒换昏钞需要交纳百分之三的费用,我们将其与乌马里(Ibn Fadlallah al-‘Umari,卒于 1338 年)和伊本·白图泰的相关记述进行比较。前者说,在办理兑换时会受到“少量的损失”,后者强调不会收取任何费用,因为人们制造这些货币是由帝王付费的。埃尔格(Ralf Elger)认为,很难说乌马里和伊本·白图泰孰对孰错,其实他错了,从元代的史料我们知道的确要收取一定的费用——正是马可·波罗所说的百分之三。

马可·波罗面见忽必烈,中国现代油画

马可·波罗关于货币、食盐和税收的记载与通过辨析中国文献史料和历史遗物所获得的现代元史研究成果几乎完全一致。

据此,质疑马可·波罗曾在中国长期居留尤其显得没有道理。以中国的文献史料和历史遗物为一方,以《寰宇记》为另一方,两者是彼此独立的,而在本书所涉及的问题以及很多其他主题上,它们相互一致。

这一事实令人确信:马可·波罗的记述是以个人观察或他在中国当地获取的信息为基础的。关于后者,我们已经指出,很有可能这位威尼斯人曾被任命为主管专门事务的官员(commissioner),且(或)在某一时期担任过中级地方官。

元朝政府机构几乎在所有层级上都具有共同协商和集体参与的特征,很有可能马可·波罗通过政府日常的集体议事会(圆议)获得了准确而机密的信息,而不是通过某种至今尚不为人所知的波斯或阿拉伯的导游书。总之,无论这项研究所揭示的事实,还是对有关争论所做的全面评估,都让傅汉思充满信心地认为:马可·波罗到过中国。

-End-

原标题:《马可·波罗他真的到过中国!》