陈继儒放弃科举体制,却引领了晚明江南士人新时尚

《陈继儒全集》,陈广宏主编,上海人民出版社,2021年12月版

陈继儒(1558-1639),字仲醇,号眉公、眉道人、麋公、清懒居士、空青公、白石山樵等,南直隶华亭(今属上海市)人,明代文学家、文艺批评家、书画家及鉴藏家,享誉当时的东南名士,新兴出版市场造就的文化人。他以一介布衣立身行世,主盟文坛,并在地方社会发挥重要作用。其博识与志节受人钦敬,交游之广、影响之大,不仅倾动士大夫精英文化圈,而且辐射广大的市民阶层,如钱谦益所说:“眉公之名,倾动寰宇。远而夷酋土司,咸丐其词章,近而酒楼茶馆,悉悬其画像,甚至穷乡小邑,鬻粔敉市盐豉者,胥被以眉公之名,无得免焉。”可以说陈氏以其独特的审美趣味及生活方式,引导晚明江南地区的新风尚,成为明代中晚期勃兴的市民文化的代表。

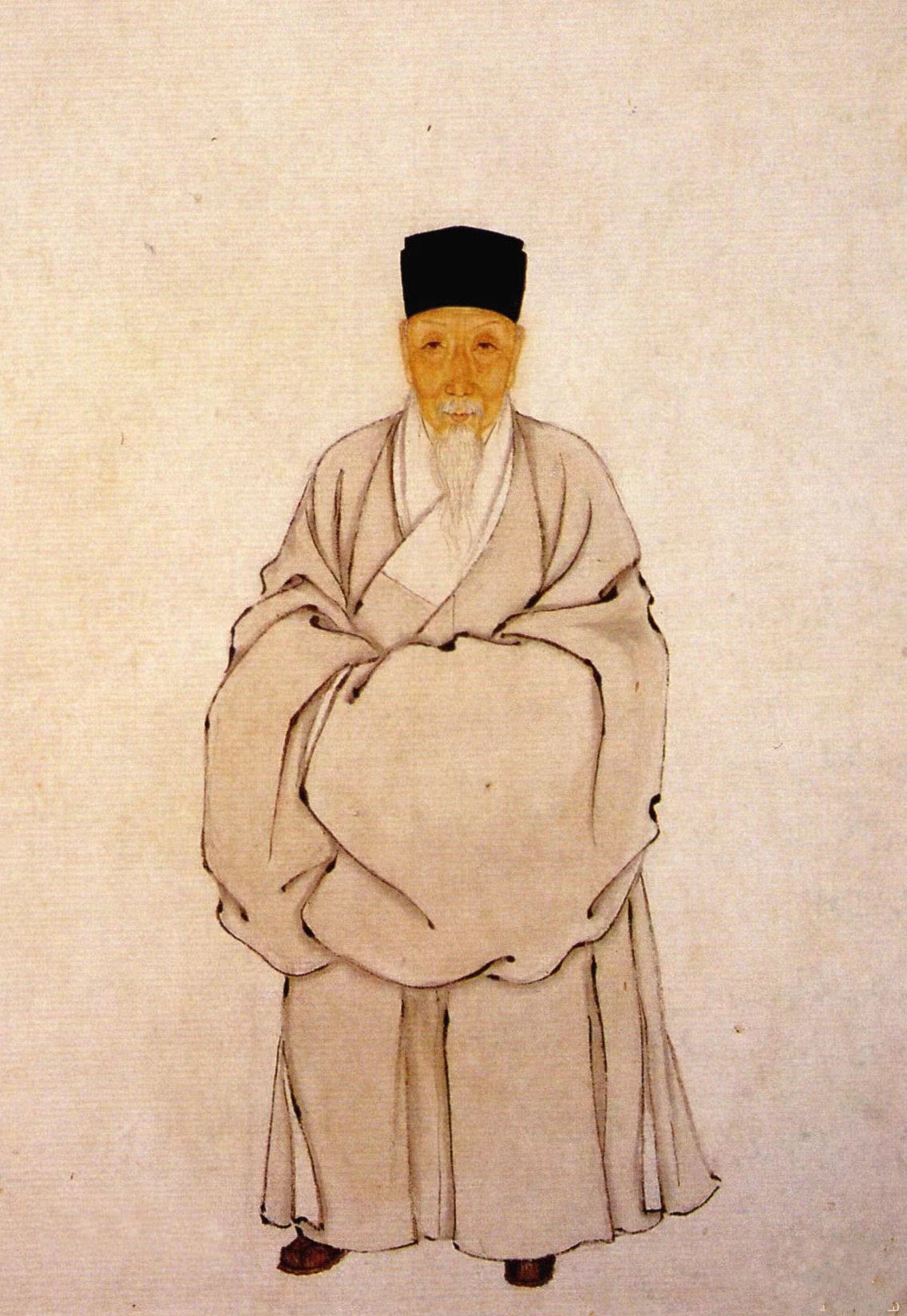

陈继儒画像(《松江邦彦画像》南京博物院藏)

陈继儒出生于江南一个掾吏家庭,不过,其父陈濂石早自退弃,称隐德君子。眉公的一生,大致可划分为三个阶段。

第一个阶段,从出生至二十九岁放弃生员身份。陈氏童子时,如那个时代诸多士子所经历,就傅接受经史教育:十岁已通达《毛诗》;十四岁旁及五经、子史,尤喜《战国策》;十六岁,拜邑人何三畏为师;十七岁“博综六籍百家”。由此一隅,或可窥儒学成为其底色的缘由。当然,据其自述,陈氏也有性格纵放、叛逆的另一面:“某少狂,好谈击筑舞剑、荆卿隐娘之术”,“余少慕人外之游,手公车言,攒眉不怡,得竺乾古先生书,辄避人读之,欣然有会心处”。这隐然构成其复杂多面的人格及人生。

陈继儒二十一岁为诸生,据说获乡先贤徐阶的青睐。次年,他与卫氏成婚,一边习举子业,一边四出坐馆谋生。这种谋生方式无疑也成为其营建社交网络的机遇与手段。如万历七年(1579)陈继儒馆于名士范允临家;万历八年馆于王翼明家,并得与唐文献、董其昌、方应选、何士端等同社切磋艺文;万历十一年馆于王锡爵家,与王衡读书支硎山下,结为挚友,亦因而得受知于王锡爵、王鼎爵、王世贞、王世懋四先生。这些皆成为他重要的人脉资源。

万历十年、十三年两次乡试,陈继儒皆不第。万历十四年(1586),年未三十的陈氏焚弃青襟,绝意仕进,具呈曰:

住世出世,喧静各别;禄养色养,潜见则同。老父年望七旬,能甘晚节;而某齿将三十,已厌尘棼。揣摩一世,真如对镜之空花;收拾半生,肯作出山之小草。既禀命于父母,敢言告于师尊。尝笑鸡群,永抛蜗角。读书谈道,愿附古人。

向官府以及公众宣布放弃儒生身份,所谓“裂其冠,投檄郡长,一郡之人皆惊”。于是他“隐居昆山之阳,构庙祀二陆,草堂数椽,焚香晏坐,意豁如也”,示其隐逸山林之志。王世贞还专门撰写了一篇《小昆山读书处记》,为这位小友题拂。

明代生员弃巾之风,嘉靖间已出现,万历以来渐盛。如王士性指出:“是以近日才隽之士,不羁笼于学校,则高者每逃于山人。”这当然显示时代士风之变。一个直接的原因,在于随着人口及学校的增长,乡试竞争越来越激烈,成为卡住士人上升通道的一道瓶颈。如万历二十四年(1596),浙江乡试应试生儒“三千八百有奇”,为该省解额(90名)的42倍,万历三十七年(1609),江西乡试应试生儒“四千四百有奇”,为该省解额(95名)的46倍。据时代相去不远的顾炎武估测,宣德间天下生员不过三万人,而至明末,“合天下之生员,县以三百计,不下五十万人”。生员的名额如此膨胀,然国家机器吸纳、消化这些人的能力并无增长。那么,积攒下来,就会有数十万士人未能获得更高级的功名,故谓“可为天子用者,数千人不得一也”。对于这部分士人来说,想要通过科举进入国家政治体制,希望变得越来越渺茫,越来越难以实现。

具体落实到陈继儒这一个体,究竟出于什么思想动机,使得他下决心绝弃传统士人出处之正途,而另寻安身立命之处?我们知道,明代中晚期,士大夫高谈性命蔚成风气。所谓性命之学,宋儒已讲求,是一种通过对天人物理的格致,究明人的本体存在的学问。邵雍即可谓这种形上学的典型。明代中期以来,随着阳明心学的流行,这种基于对外部世界即物穷理的体察,全然转至人之内心良知的修证,心外无物,心外无理,智慧之人遂基于这种内向修炼的自洽了彻性命。与此同时,三教合一成为整个社会大小传统共趋的倾向。在陈继儒周边,发生于万历八年的王锡爵之女昙阳子仙化事件以及一系列连锁反应,成为影响深远的一大触媒,不仅关涉朝野政治、文化权力之争,而且通过信奉昙阳子“恬澹无欲”之教(屠隆所谓“教本人伦,理兼性命”)的士大夫精英——如王世贞兄弟、赵用贤、瞿汝稷、冯梦祯、沈懋学、赵贞吉、汪道昆、屠隆等,以及王穉登、徐渭等布衣文人的示范,对士人的人生价值取向具有明显的引导作用。

陈继儒对于科举,从制义帖括之弊,到文章取士之选拔方式在目标上出现的问题,皆曾有过反省,而这一切,又是在对性命之学作全般而真切思考的基础上获得的。他对自身的身体、性格乃至家庭经济状况,当然亦皆会有相当现实的考虑,不过,根本上的触动,应该来自穷究个人生命意义及重获心灵自由的感召。也就是说,他将自己的弃巾之举,作为了悟性命之学的一种实践:

儒束发窃有意于性命、天人之间,每谓训诂、词章非学,而制举意尤甚。自少迄老,沉酣于患得患失之途而不得出,于是吐青衿去之,差觉耳目肝胆始为我有,而所谓性命、天人之学亦辍不谈。

这一自省表明,其时他对于为学之本末有了清醒的认识,性命之学为本,训诂、词章以及制义为末,取本舍末既是一种学问方式的选择,也是一种人生道路的选择。他将这样一种舍弃视作真正的自我成就,故而自此缄口不再空谈所谓“性命、天人之学”。屠隆亦因此将陈继儒是举视为“了道之本”,话题正是从当时士大夫高谈性命、口是而心非引出:

今之谈性命者虽多, 奈何其结习久深, 旧缘太熟。世间泡影无常, 种种虚幻缠缚胸中, 恋不能割。

如足下无论其他,迩者逢掖之流日夜垂涎一进贤冠,以耀于里闬而饱其妻孥,何止如饥犬之望骼胔、饿隶之想酒炙。以足下之才,视此物且旦暮入手,而暼尔弃去,大者犹然,其他一无足挂达人胸怀审矣。如是则了道之本也。

以同道的身份,对陈继儒的弃巾之举表示由衷的赞赏,表彰他参透世相,直指本心,断然抛却世俗名利观,是一种真正的“达人胸怀”,并寄望交相激励,期待陈氏“早自了结,为此世界谭道士大夫作一榜样”。

《陈眉公先生全集》书影

第二个阶段,从三十岁至五十岁移居东佘山前。这一份了道的自觉,开启了陈氏人生新的阶段。自此他坚执其志,隐居不出,所能做的,只是悟学生之道。既然自此不再有获取政治权力与身份的凭据,那么,如何治生,谋求自立于社会,如何附丽于古之有道者,谋求自足的价值世界,便成为他需要为之经营的头等大事。为此,他继续凭借自己所具能力坐馆谋生养亲,先后在沈时来、杨继礼、徐璠、包柽芳、王士骐、项鼎铉等名宦家设馆授徒,获取生活来源。这些名宦的资助或出手不菲,如万历十九年,徐阶孙徐元普赠田五十亩为馆廪,以孤见托。然陈继儒自己居心存念,在以隐操自喜之余,总还希望能完全自食其力,故曾在给王锡爵的信中,表述过开家塾以自给的想法:“念家贫不能养亲,势必藉馆谷,然无食而食人之食,不无少惭。故欲开家塾,聚里中三四生徒为糊口计,举业之暇,以礼义廉耻互相提撕,庶几少存人道之一二”,希冀作为生平恒心恒产之所在。

与此同时,陈继儒藉已获之声名,展开与私人刻书业的合作,开启了操觚编书模式。他利用与嘉兴包柽芳家的关系,先后与此地钱士升、士晋兄弟,项氏家族以及沈孚先、德先兄弟等结交。万历二十二年至二十八年,短短六年间,陈氏先后纂辑而成《香案牍》《辟寒部》《太平清话》《虎荟》《读书十六观》《见闻录》《读书镜》等作,据陈梦莲《眉公府君年谱》万历二十三年谱所记:“时付‘秘籍’于梨枣。”此所谓“秘籍”当指《眉公杂著》,知陈继儒此次赴嘉兴际,于诸杂著已陆续谋梓之,而沈氏兄弟、姚士粦等众多当地士人皆与其事。当然,所纂刻者也包括《建文史待》。《眉公府君年谱》万历二十四年丙申谱记曰:“五月,赴馆南湖,纂《建文史待》成。”该书之纂辑始于万历二十三年(1595)陈氏赴南湖包家坐馆际,万历二十六年在嘉兴地区刻成,以《建文朝野汇编》二十卷行世,乃秀水籍监察御史屠叔方出于政治建言之需,由陈氏搜讨编纂,而逊让署名。万历二十九年,刻《逸民史》于新都吴氏,次年《元史隐逸补》成。此外,万历二十七年,他利用馆于王世贞子士骐家,选《论脍》刻于书肆;万历三十一年,刻《古文品外录》于娄江。万历三十四年,沈氏尚白斋《宝颜堂秘籍·眉公杂著》及《宝颜堂秘籍·正集》刻成,这也意味着一个更大规模的商业出版计划的展开。无论尚白斋、亦政堂所刻“宝颜堂秘籍”诸集与陈氏是否构成实质性的关系,他的诸多杂著的编纂、出版,几乎集中在这一阶段,是不争的事实。

《逸民史》书影

以上这些著述,如《香案牍》,乃“自《列仙传》《集仙传》诸书中抄撮成编”的神仙故事集;《辟寒部》为作者冬日闲居时的读书摘记,专述与冬季取暖避寒相关的琐闻逸事;《太平清话》所记“皆古今文献翰墨玄赏之事”;《虎荟》是增补吴中王穉登谈虎笔记《虎苑》之作;《读书十六观》“采古人成语,自吕献可以下凡十六条,联缀成编,以为读书之法”;《见闻录》“排次明代朝士事实,间及典章制度”;《读书镜》可算作一种史论,“或一人递举数事,或一事历举数人,而以己意折衷其间。欲使学者得以古证今,通达世事,故以镜为名”。诸如此类,皆属“说部”,往往就某一专题,杂采历来子杂、小说、艺术、史杂、地理等类书籍,抄撮类编成帙。内容是那种博物学式的,天文地理,阴阳方术,异书僻典,轶事遗闻,靡所不录,而非囿于正统经史之学。其所反映的,多如 《读书十六观》所演示——“凡焚香、试茶、洗砚、鼓琴、校书、候月、听雨、浇花、高卧、勘方、经行、负暄、钓鱼、对画、漱泉、支杖、礼佛、尝酒、晏坐、翻经、看山、临帖、刻竹、喂鹤,右皆一人独享之乐”,那样一种闲适自在的状态,是日常风雅事物与生活的书写,显示他的生活理念与姿态。其呈现的境界,直指内心对于性命、天人之际的体验,如此读书闲谈、随意摘录清胜之事,本身就是全性保真的一种履践。向外传递的,既是一种有异于传统的开放的杂知识,又是消闲娱乐为目的的“轻阅读”,可以想见如何受到阅读市场的欢迎。《建文史待》及《逸民史》《元史隐逸补》等,属史部别史类或旁史类,前者体现了万历间士林对于建文革除之敦复以及仗节诸臣昭雪、抚恤的关注,也是陈氏本人忠义是非倾向的风标;而后者,“悉取二十一史之长篇,旁猎孝义、文学、方技之具隐德者,裒为陈氏《逸民史》。既成二十卷,卷中惟《元史·隐逸传》寥寥若而人,……余以是搜讨传志,不忍笔削其文,悉为网罗,曰《元史隐逸补》”,通过梳理二十一史中逸民等志传,构建隐士这种社会角色的历史范型,展示这一特殊人群在历史上存在的价值,作为自己人生选择的依据,而这正是他构筑自身价值世界并利用传媒输出的见证。至于《论脍》与《古文品外录》,则属集部总集类,可以看作是在王世贞的影响下,陈氏以复古的形式重回“文章博学”传统的一种自我训练,兼及对广大文学受众的指导与规范。

陈继儒《云山幽趣图》(辽宁省博物馆藏)

第三个阶段,五十岁至八十二岁辞世。知天命之年,陈继儒移家东佘山,可以看作他人生中又一阶段之开始。“晚而买山东佘之麓,贮书万卷,游咏其中。”不仅如此,他还在这里为自己营建生圹,所谓“穿坎筑圹,为容棺之墟”,表明“终焉之志”。万历三十五年四月,友人章宪文“割童山四亩相赠,遂构高斋”,此后陈氏在周边又不断有所拓建。陈梦莲《眉公府君年谱》“天启元年谱”曾录其父自叙东佘始末,除了述先后所营建顽仙庐、含誉堂、高斋、水边林下、此君轩、喜庵等轩室厅堂在山四处的布局,山野上下松杉梅竹及数百种花草的品种成色,则便是山居所有苏、米、黄之碑,颜鲁公《朱巨川诰》、倪云林《鸿雁泊州图》以下至明代文征明、沈周及董其昌真迹不胜记,还有汉以来各种文物及图书万卷,以及“山友有田叟、渔丈人、旦旦先生、阿谁翁,方外有达老汉、云栖老人、秋潭、麻衣和尚、莲儒、慧解、了微、古冰时来作伴”。在如数家珍的叙事中,我们可以看到他所阐扬的生活方式与价值观,大部分时间杜门读书、怡然自乐以应世,“暇则与黄冠老衲穷峰泖之胜,吟啸忘返,足迹罕入城市”。

然而事实上,这种闲适生活的另面又是极其繁忙的,《明史》本传描述为“征请诗文者无虚日。性喜奖掖士类,屦常满户外,片言酬应,莫不当意去”。作为声名在外的隐士,至这一阶段,陈继儒已在江南文艺学术共同体中建立起非凡的声望、人脉、地位,尤其是文名远播,如董其昌赠诗表彰之“岿然耆旧表江南”、“广大代推风雅主”,又如董氏在《白石樵真稿叙》中所说:“四方使日走公,东西京与南北驿越岭峤而至者不远万里征公文。公文出即传四方,所题缣素或赠寄和倡诗,一传人口,即传海内。”在这种情形下,各种送往迎来,诗酒酬酢,日偿文逋,是为常态,当然,也带来可观的收益。此阶段陈氏为人作寿序、贺序、赠序、书序、堂记、传状、墓志铭、祭文等数量明显大增,上至台阁重臣,如为申时行、韩爌、温体仁等作寿序,为王锡爵删定藏稿;中至社会贤达,如为东林领袖顾宪成作寿序及为顾母作墓志铭,为诸多父母官作各类奏绩序、去思碑等;下至无名乡邻,如为节妇隐君作传状,为各地方重修学校作学记,为桥梁道路、浮屠老子之宫作碑记等。至于为四方孝秀、能文之士作诗文集序及赠序之类,更是不可胜计。正因为如此,崇祯十年,于陈氏生命的最后时段,他仍在给钱士升的信中诉苦说:“近来文字浮,人品浮,自朝至暮,自元旦至腊月三十日,但以浮字应酬,嚼蜡无味。”所述无非是如何以文债度日、痛苦不堪的经历,也可以说是他晚年生活状况及心态的真实写照。

因此,在他的日常书写与交流中,“避客”竟成为一个相当突出的要求。万历四十三年六月,陈氏时年五十八岁,作《书避客》曰:“余畏客,舍城而山,客迹之山;舍山而舟,客迹之舟。尝戏谓莲公曰:‘能为我出奇策?有避客处乎?是安身立命处。’”隐逸之士无处可遁,避客被提到安身立命处的高度,实在是富于戏谑。及至崇祯十年秋,陈氏八十岁之际,其日常生活中索序求见者不见稍减,在给王时敏的信中,于此仍几近控诉:“且远客迫之必欲见,远书到迫之必欲答,刻刻违心,面面相对,八十病癯,能堪此乎?得谕良苦人世之厌烦,人情之浇竞,处处皆然。”那种深重的压迫感、厌苦感,对于陈继儒这样一位风烛残年之人,又只能说是一种悲哀的体验。

[明]张琦、项圣谟《尚友图》(上海博物馆藏)

虽说他的日常生活主要是一种“削迹郡城”的隐居状态,但也难免会有外出游赏交接的日子。在上一阶段,陈继儒因为坐馆及编书事,已多往来嘉兴,此外则或与董其昌携游苏州,赏鉴书帖画卷;或游武林,应黄汝亨之邀,观古法书名画及金石鼎彝。至本阶段,这样的活动亦屡见不鲜,如万历三十八年修禊日,与董其昌同游塘栖;万历四十一年春,结夏太湖翠峰寺;万历四十五年端午,与董其昌、张丑在苏州赏玩李公麟、赵孟頫书画;同年八月,又至南京与钟惺订交;崇祯元年,游杭州,黄宗羲遇之西湖,但见眉公在游船上迎送不休。陈继儒自己有过这样的说法:“生平有二誓,北不渡扬子,南不渡钱塘。”从他的活动轨迹来看,还真是限于以杭州、南京为南北两端的区域内,不出苏、松、杭、嘉、湖五府及太仓一州。然而即便游踪不远,毕竟仍显现其一定的活跃度。

繁忙的另一大端是关注民生并介入地方公共事务。早在万历十六年,松江大水,陈继儒即已在第一时间上书内阁大学士王锡爵,为乡民疾困呼号,祈请政府蠲赈。万历三十六年,松江大饥,陈氏又撰《煮粥条议》,亲自主持救荒事,并建议士绅关注惠民药局。此后,凡松江一地的赋役、海防,至朝廷相关制度建设,以及漕运、赈灾等时政得失,经济、民生之举措宜忌,他皆有建言议论,并通过公共舆论空间,利用朝中的人事关系网络,张大影响,助成其事。熊剑化《陈征君行略》举其要曰:“其所注述,有《役议》《荒议》《金山议》《吴淞议》,以至军兴国计,皆切时务。”崇祯三年,陈继儒又应知府方岳贡之邀,主持《松江府志》的修纂。

明王朝自万历中期以降,政治生态日益恶化,内忧外患,屋漏之态愈显。就朝中而言,围绕着国本论等引发的激烈党争,令最高权力者与政治精英之间、官僚系统内部诸势力之间发生严重断裂,而宦官争权,阉党横行,又令党争的性质就此改变;外部如东南倭寇、辽东女真侵袭等,天下苦兵苦赋,民不聊生。面对这样的局势,陈继儒一边切身感受到时不可为,愈加深隐以避祸;一边仍密切关注从内阁到言路、乡民疾苦到边患的方方面面,倡言经国济世之策,而皆有明确的是非观。如天启三年陈氏撰《建州》,崇祯初又撰《辽左》,为东北靖边谋划建言,他的诗文集在清代被禁,即因斥“建酋”等违碍。崇祯六年夏,孔有德南犯,陈氏作《齐心帖》声讨之。崇祯十年,他寄书范景文曰:“目下最紧要者,一曰买卫之弊,一曰淮兑之苦。……故八十老人特为东南孝顺百姓告急于千手眼之如来耳。”年命将尽,他仍在为“地方之根本大遭际”而呼号。

有鉴于此,当时的名家重臣敬重陈继儒之学识人品,纷纷予以举荐。先是在万历三十五年三月,直隶巡按杨廷筠已行推举,给予高度评价:“继儒,华亭人,蚤谢青衿,为古之学,留心经济而澹于荣利,不谈性命而惭于道德。自嘉靖以来学者无先之者。”陈氏年六十五后,这样的举荐日见频密,如御史吴甡于天启三年上疏,请求经明行修之士如陈继儒、李光缙等,征诣公车;光禄寺卿何乔远于崇祯三年荐举陈继儒博综典章、谙通时务,当加一秩,如先朝文徵明故事;工部侍郎沈演于崇祯四年四月荐举陈继儒等行为世仪、学饶经济者,得各陈所见;给事中吴永顺于同年荐举陈继儒淹通今古,闻达无干,可襄盛典;吏部尚书闵洪学于崇祯五年四月荐举陈继儒等识通今古、学富经纶,乞敕令各抒己见,进呈御览;黄道周于崇祯十年两次荐举,谓“雅尚高致,博学多通,足备顾问,臣不如华亭茂才陈继儒、龙溪孝廉张燮”;江西巡抚解学龙同年亦荐举陈氏,曰“文章命世,真称邹鲁之干城;匡济填胸,不愧岩阿之宰相”,而请求特旨敦延。

面对种种延誉,陈继儒似乎不为所动,仍独享其乐,坚卧不起。在崇祯十二年所作《卢九似读史笥存序》中,他不无谐谑地说:“会稽杨铁崖、天台陶南村日与八十二老眉公谈经射史以为乐。荐举纷纷,勿污我耳。”当然,对于影响如此之大的隐逸之士,在明末的内廷,或已有不同的看法,据崇祯朝锦衣卫佥事王世德所记:“松江处士陈继儒,已将下诏征聘,厂卫访得其人务虚名,无实学,事奔竞,而衣服、饮食、器皿俱用务以诡异,上曰:‘此妄人也。’征书遂止。”幸好陈继儒始终是清醒的,不然在刚愎多疑、好以统治阶级意识形态要求人的崇祯帝面前,真不知该如何装点这座朽败的大厦。

本文为《陈继儒全集》前言节选,澎湃新闻经授权转载,刊发时注释有删节。