愈合疫情中的心灵创口

电话刚接通,女人就哭了起来,语无伦次。

心理咨询师苏虹没有说什么,只是倾听着。

哭了20分钟,女人情绪平复些了。苏虹才开始问她的情况。女人说,自己独自在上海工作,丈夫和孩子在老家。上海发生疫情后,她一个人封在家,乳房上突然冒出了三个创口,不停地流脓,身体其他部位也出现了疱疹,破口感染了,没有药。

她打遍了社区、上海各大医院的电话,都说只能疫情结束后做手术。

“我真的很难受,没有人能帮到我。”她每天想从楼上跳下。有一天去居委会填信息时,偷偷带了把刀。

电话那头,苏虹告诉她,自己所在的NCP生命支援公益团队有专业的医生,会帮助她。

通话结束后,苏虹建了个守护群,医生在群里指导,可以用生理盐水冲洗局部,再用皮肤抗菌液;其他志愿者帮忙联系医院,发现她的情况只能疫情结束后到龙华医院做手术。

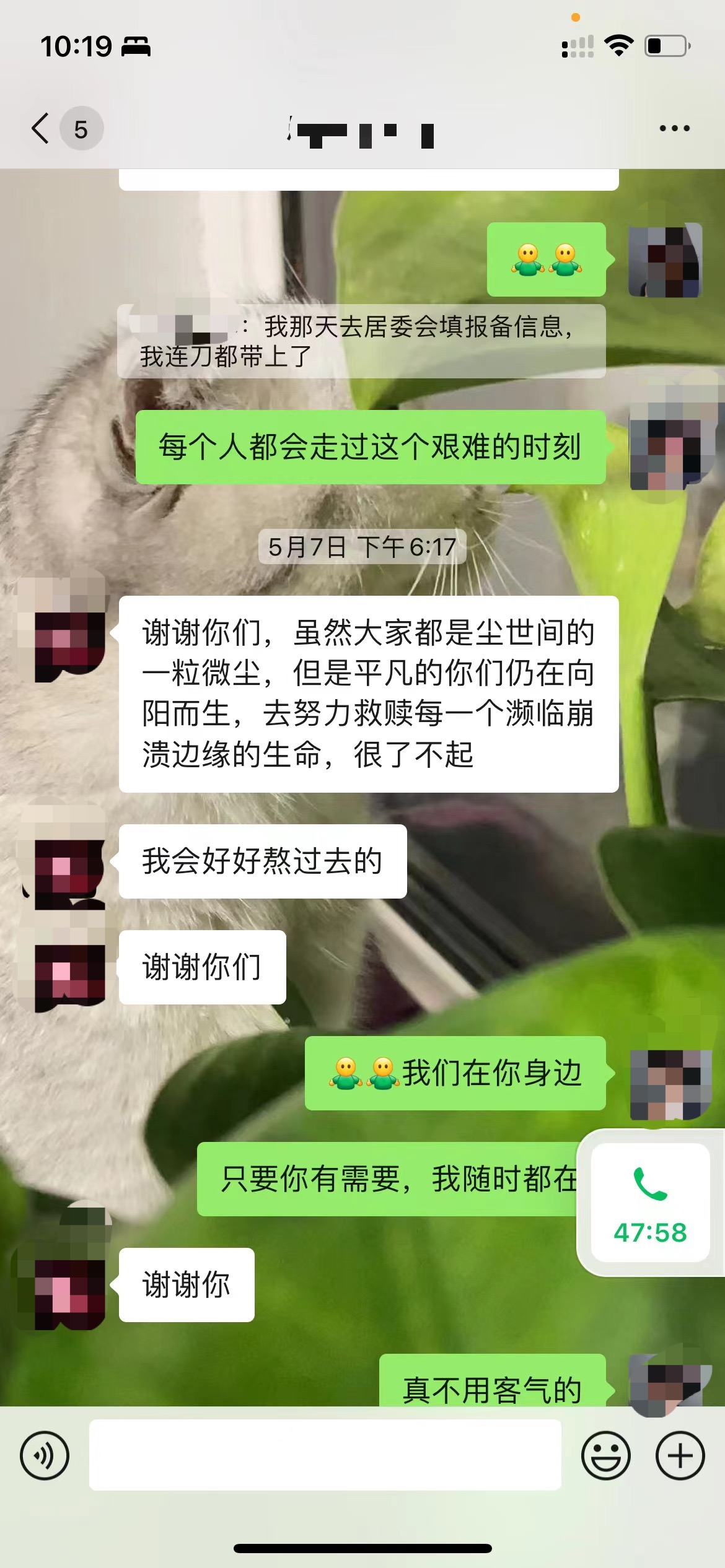

那天下午,女人发来消息,“虽然大家都是尘世间的一粒微尘,但是平凡的你们仍在向阳而生,去努力救赎每一个濒临崩溃边缘的生命,很了不起。”

“我会好好熬过去的。”她说。

过去两个月,苏虹接到过太多这样的求助。她所在的NCP生命支援团队,曾为武汉疫情、西安疫情、吉林疫情中的人群提供心理援助。3月31号,针对上海疫情的援助启动。

更早之前,上海市心理热线“962525”、上海抗疫心理关爱热线等心理援助热线已经开通。

两个月的封控与静寂中,因疫情产生的种种情绪,混杂着生活中的各种具体难题,盘亘在上海人的心头,伴随城市重启,缓慢消弭。

女人发给苏虹的消息。

“每个打进热线的电话都是一个生命”

变化是显而易见的。

3月中旬开始,廉彤发现,和疫情相关的来电多了。

廉彤是上海市心理热线“962525”接线员。这条热线24小时在线,300多位心理咨询人员值守。4月上旬高峰时,一天涌入了400多通来电。

往常,全国各地的都有,但3月开始,几乎都是上海的。有一些打“12345”和“120”打不通,转而打了心理热线。

廉彤发现,来电中,既有封控、隔离引发的情绪问题,也有一些急性焦虑症、抑郁症患者,封控时间长之后病情加重。此外,还有疫情带来的经济压力,比如公司裁员,资金链断裂等;以及隔离期间激化的亲子矛盾。很多来电反映的并非心理问题,而是现实问题:配不到药,缺物资,同住的阳性病人没有转运等。

廉彤会告诉求助者相应的就医、配药热线和途径,情况紧急的,建议打“110”或者“120”。如果是在上海市精神卫生中心看过病的病人,会记下他们的信息,反馈给医院。

2022年4月19日,上海,长宁区某街道社区卫生服务中心夜晚依然灯火通明,许多社区志愿者为封控区居民提供代配药服务。人民视觉 图

上海抗疫心理关爱热线的负责人秦海有相似的发现——热线来电刚开始都是一些现实性问题。

为此,志愿者们搜集整理出各类配药流程、急救电话、团购渠道、公益机构联系方式等信息,提供给求助者。还帮求助者在朋友圈发呼救信息,希望信息扩散后,有人能对接。

“每个打进热线的电话都是一个生命。”秦海觉得,能帮一点是一点。

北京大学第六医院精神科主任医师马弘是中国第一支灾后心理危机干预队队员。“(这)叫社会性支持”,马弘说,发生灾难,最重要的是解决人们最着急的问题,武汉疫情就是最好的例子,“没口罩行吗?超市封了,小区封了,没饭吃行吗?没人送菜行吗?不行吧。没有社会支持,我派一拨心理医生过去,那啥用都没有。喝水,吃饭,找人,知道信息,所有这些问题解决了,你说他还着急吗?”

上海福加文化危机干预心理专家尹陈芳深有同感。疫情期间,她被困上海家中,发现物资特别难买,“有的人饿了四五天,每天喝开水,这个时候你跟他们说‘哎哟,你要放平心态’,这些都是没用的。只有确定什么时候能发东西,或者抢到一次菜,人家才能安定下来。”

为此,她当起了团长,联系供应商和保供单位,帮小区居民团蔬菜,有时凌晨四五点起来去拿货。

“我唯一的想法就是让大家都能买到菜。”尹陈芳说,当人们看到希望了,心态自然就好了。

2022年5月25日,上海,杨浦区一居住小区入口处,几位年轻志愿者和“团长”正在整理分装并分发居民团购的整箱西瓜等生活物资。人民视觉 图

廉彤说,接线员也只能做些能力范畴之内的事,帮一些人解决问题。热线电话一般不超过30分钟,“相当于一个快餐。”

很多现实困境是他们没办法解决的。

一个做进出口生意的女老板,看到上海市心理热线广告中的“陪你熬过去”后,打了过去,接线员王怡然接到了。

女老板说,自己不喜欢“熬”这个词,但实在没办法了——她的公司受疫情影响,资金链出现断裂,员工的钱难以支付。说着,哭了起来。

还有一位70多岁的老人,妻子、孙女都感染了,在不同的方舱。老人打电话问,能把我老伴调到孙女的方舱吗?我能不能进方舱照顾孙女?

“我不怕感染,只要孩子情绪好点,我就没有问题。”老人说。

王怡然说,这些时刻,作为接线员能做的,是倾听、共情,给一些安慰和鼓励,安抚他们,疫情不会持续很长时间,会好起来的。

让情绪表达出来

封控在家的日子里,心理教练庄雯洁常常感到愤怒、无力。

她发现,身边所有人都在忙着抢菜,小区团购群里争吵不断,跟疫情毫不相关的工作群、校友群里,也充斥着火药味……“整个城市的状态下滑得非常厉害。”

置身于疫情的环境音中,庄雯洁意识到,个体难以独善其身,一方面,人们的安全感、满足感和连接感都受到了影响,不知道会被关到什么时候,压力很大;另一方面,人们更能强烈地共情周围发生的事情,比如一些不公、一些看不惯的行为。

“我会觉得有些东西不对,又没有办法去做什么。”庄雯洁说。

苏虹有更深切的感受。从4月1号到5月15号,她所在的NCP团队关怀组收到了312条心理求助信息。

“很多都是疫情导致的暂时性身心紊乱和痛苦体验带来的情绪变化,比如焦虑、崩溃,甚至自杀自残。”苏虹解释,在疫情持续性的刺激下,有的人会出现疫情综合征——浑身疼、睡眠差、做噩梦或者没有胃口;情绪易怒,伤感、抑郁;生活不规律,不爱说话,不愿接触人,甚至出现报复性行为。

苏虹说,这种应激状态下,人们会选择“战斗或逃跑”——要么战斗,比如做团长、当志愿者等;要么逃跑,在家躺平,干不了就什么都不干。

苏虹参与过武汉疫情的心理危机干预。她发现,在上海,人们不是因为害怕感染面临死亡,更多的是物资、求医用药需求得不到满足,或者被封控时间长了,看不到希望,从而产生情绪变化。

这个时候,心理热线的作用更多是一种陪伴,“很多人接电话那一刻会觉得,还是有人在关注他。”

苏虹接到过一个男人的求助。

对方30多岁,两岁半的孩子核酸异常,退烧后自测抗原转阴了,要被转运到方舱。他担心孩子太小,和父母分开得不到照顾,也担心方舱的条件,不希望转运,想让社区上门做核酸复检。然而按照规定,红码人员只能去方舱复核。

小区群里,有人攻击他们,不转走,其他人会被感染。他和妻子有些崩溃。

接到求助信息后,苏虹打电话过去,男人起初有些拒绝。苏虹教他深呼吸,进行渐进性肌肉放松。

男人开始讲家里的情况。说着说着,泪不成声。

哭了五六分钟后,他说,“不好意思,让你见笑。”

苏虹安慰他,每个经历同样事件的人都可能有这样的反应,“不用克制情绪,可以用你自己的方式表达出来。”

有的求助者会问苏虹,“你是在看我的笑话吗?”

苏虹回答:“我很担心,你能跟我这样问话,说明你对我是信任的。”

她发现,这样说之后,求助者往往愿意沟通了,“很多人表面的不正常,其实是正常。”

苏虹认可弗洛伊德的观点:“未被表达的情绪永远都不会消失……有朝一日会以更丑恶的方式爆发出来。”

庄雯洁也认为,情绪需要释放出来——发帖、运动、跳操、找人聊天,都是很好的释放方式。

“先情绪后问题”,苏虹遇到过很多求助者,说自己大脑一片空白,不知道该说什么话,怎么去解决问题。这种时刻,心理咨询师要做的,就是成为求助者的助手,帮他“稳定情绪,确保安全,给予支持”。

具体来说,根据2013年世界卫生组织心理急救指南里的“看听找”原则——从求助者的声音及描述中,去“看”他心里真正的想法,做一个用心的倾“听”者,之后引导求助者寻“找”解决方法,帮他梳理流程,告诉他怎么去跟外界对接。

但在一些情况下,“逃避也是一种自我保护”,尹陈芳说,“不去想那些不开心的事,我就等着通知什么时候能出去,我只要自己能吃能喝,能保护好自己就好了。”

关于如何调节情绪,尹陈芳的方法是:给求助者讲一些比他更“惨”、更不容易的事情,让他知道原来自己不是个案,之后引导他,看到自己拥有的好的方面,提升自我的价值感。

秦海则建议,可以跟亲朋好友、同事多联系,“不要切断跟这个世界的联系。虽然每个人都是孤岛,但是孤岛底下有海水把我们紧紧相连。”

那通电话中,男人哭后,苏虹带他做深呼吸调整,之后一起商量转运的方法。聊了一个多小时后,男人说,感觉放松多了。

苏虹还帮他联系宝山的方舱医院。后来,男人接受了社区的安排,一家三口去了方舱。

危机干预:“我们要给到她希望”

4月16日,苏虹接到了一位其他心理咨询师转来的求助。

那是一位30多岁的女性,患精神分裂症。她平时吃的奥氮平片和氨磺必利两种药没了,想去医院配,小区封控,出不去。

两天前,她半夜起来,跟合租人发生了肢体冲突。以前犯病时,她持刀伤过人。这次,她怕万一犯病了,半夜把人砍了咋办?急得睡不着觉,想自杀。

苏虹赶紧对她进行心理危机干预。

危机,是指超过人们应对能力极限的风险,可能会导致人产生崩溃、自杀、自伤等情况。

苏虹介绍,当人们遭遇重大事件或者精神压力导致的暂时性身心紊乱后,第一阶段是心理急救和危机干预。越早干预,越能预防创伤后应激障碍的发生,最佳时间是48小时,尽量一个月以内。

2008年汶川地震后,心理危机干预开始在国内逐渐成熟起来。北京大学第六医院临床心理中心办公室主任钱英介绍,1994年新疆克拉玛依发生火灾后,国家首次派心理专家进行援助,这是中国灾后心理危机干预的开端。

“疫情推动了心理危机干预的普及。”钱英说,以前危机干预培训相对小众,疫情发生后这两年,得到了政府、媒体的重视,各省市都建立了专业的队伍。

危机状态下,求助者经常说,“我很难受,我每天都在考虑用什么方式死,我该怎么办……”,苏虹回忆,而危机干预就是在人们感觉窒息和黑暗的时候,给心灵“做一个心肺复苏”,找回对生活的掌控感和自信心。

接到求助后,苏虹建了个群,把精神科医生拉进来一起讨论,跟“110”、患者小区居委、上海精神卫生中心的医生沟通情况,由“110”民警带着患者的身份证、处方、病历卡,到精神卫生中心找医生开药。

拿到药后,求助者情绪稳定下来。

封控时间长了,“有自杀倾向的太多了”,苏虹说,很多都是患心理或精神疾病的年轻人。

并非每个人都愿意接受心理干预。苏虹遇到过一位狂躁症患者,停药后病情复发,威胁父母,“你们要去(医院)的话,我就自杀。”苏虹给她进行心理辅导,她不愿意。

2020年武汉疫情时,尹陈芳在线做过危机干预,起初,那个女孩也拒绝了。

那是武汉疫情最严峻的时候,女孩和父母封在家。女孩是八零后,爸爸感染新冠去世了,好几天没人来运走遗体;妈妈呼吸困难,住不了院。女孩发微博求助,没人能帮到她。

尹陈芳给女孩打电话时,女孩很绝望,说如果妈妈死了,她也不活了。

她拒绝了心理干预,说自己不需要,只想有人把爸爸的遗体运走,给妈妈氧气瓶。

“我们要给到她希望,而且是实质性的希望。”尹陈芳跟团队志愿者说,一定要让女孩看到,他们有能力帮她解决问题。

后来,一位志愿者找关系,帮女孩弄到了氧气瓶。

尹陈芳谈到,人们产生心理问题,最核心的原因是支持系统出了问题,比如家庭、父母有问题,危机干预最重要的,就是帮求助者找到支持系统,找到资源。

5月中旬,尹陈芳接到了街道妇联的电话,请她为一个精神异常的女孩提供帮助。

女孩读大三,原本精神正常,核酸阴性,因为有人让她去方舱,她情绪崩溃了,不吃不喝,把自己锁在房间,要跳楼。一听到外面喊“核酸”就发疯,不允许父母下去做;她不接电话,也不许父母接电话。父母吓坏了。

尹陈芳通过微信指导女孩的母亲,在家少说话,减少言语上的刺激,不要说孩子不好,让小区的人不要在她家楼下喊“核酸”,不要逼她做核酸。每隔两三个小时,尹陈芳问问女孩的情况,叮嘱母亲一些注意事项。

两三天后,女孩情绪渐渐平稳,不再砸东西,愿意开门,也愿意吃药、吃饭了。

需要被关注的:医护、青少年与独居老人

“你知道吗?我们现在太难了,干得累死。”电话中,女孩情绪激动。

她是上海一个社区卫生服务中心的护士,从3月初开始滞留医院,每天凌晨坐车到偏僻的老城乡,再走路到居民家里采核酸。有时摸不清路,居民会问,怎么迟到了?

她的男友是医护人员,两人很久没见了,父母也没法照顾……护士絮叨着,哭着说她想回家,“什么时候解封?”

3月底,热线那端的提问,秦海不知该怎么回答。作为医护专线,秦海所在的上海抗疫心理关爱热线,70%的来电为医护人员。

长时间高强度工作,身心疲惫,随时可能被感染,疫情不知何时结束……是一线医护们共通的感受。

但他们很少把这种感受和情绪表达出来。秦海发现,医护可能很多时候没有感觉到自己是可以被关怀、被支持的,所以,打热线求助的比较少,打过来的,很多已经到了崩溃的状态。

后来,秦海想了个办法——让护士在大白上写“我要回家”,将心愿表达出来。

两三天后回访,护士说,自己已经好多了,她后来在大白上写“上海加油”,因为只有上海变好了,自己才能回家。

一些医护自己也感染了。秦海说,有的医护会觉得内疚自责——因为倒下了,其他同事会更忙;有的甚至觉得丢脸,自我检讨,不知道是哪个环节出的问题。

秦海接到过一个医生的求助。他说自己正忙着防疫,妻子也是医护人员,感染后身体很不舒服,很无助,不接家人电话了。他很担心,希望志愿者能帮他妻子疏导下。

秦海打过去时,发现他妻子正在方舱里,跟其他医护一起照顾病人。她说自己的心愿是,希望感染的医护人员有个独立病区,这样能尽快恢复,好继续工作。

秦海将建议转给上海市医务工会后,很快实现了。

4月中旬,秦海的团队做过一次医护人员心理状态测评,发现有一些医护出现了重度焦虑、重度抑郁症状。

钱英曾为武汉疫情、西安疫情中的医护人员做过心理干预。让她感到意外的是,很多医护说,他们难过的是病人要抢救,没有呼吸机,只能给他氧气瓶,“他觉得自己作为一个医生救不了人,这让他很崩溃。”

除医护外,几位咨询师都接到过不少青少年的求助。在家上网课,与同伴分离,与父母关系变得紧张,导致一些青少年出现焦虑、抑郁甚至自杀。

苏虹接到过一个父亲的求助,他儿子在重点中学,班级前5名,疫情期间用手机上网课后玩手游入迷,不想上课,父母怎么沟通都没用。

王怡然接到过一个初中男孩的来电,他是班长,成绩很好,疫情期间,爸爸在国外出差回不来,妈妈做志愿者,他感觉每天在家有做不完的事,心里很难过,每天都要问老师,什么时候开学?

另一个容易被忽视的群体是独居老人。苏虹发现,老人打电话求助,更多提到看病、吃饭或者物资问题,很少有人说心里难受,打电话聊一聊。

一些老人经历疫情后,会产生疑心病甚至妄想症。她接触过一个老人,身体稍有不适,就说“唉呀,我一定是感染了”。

还有一些独居老人,隔离在家,做什么都没兴趣,绝望无助,严重的,有自残自杀想法。

苏虹说,在疫情结束后,他们也是需要关注的重要人群。

心理咨询师,走入疫情洪流之中

这个5月,是尹陈芳内心最动荡的日子。

儿子核酸数据没上传,混管查出有异常,待复核,后被拉到方舱,四次核酸全阴,没想到出院回家车上人太多,回家第二天出现症状,感染了,又被拉到方舱。儿子整晚咳嗽,尹陈芳感到绝望。

身边不少亲戚感染,还有患严重肾炎的母亲,疫情期间突发心梗的父亲,让她时时感到揪心。

“都是心理创伤。”尹陈芳说,自己作为心理专家,也“不可能一下子就想通的”,只能慢慢调整。

同样感到无力的庄雯洁,决心做一个危机干预公益项目,为疫情中的一线人员提供心理帮助——这也是她释放情绪的方式。

刚开始她有些犹疑,做这个有没有价值和意义?当人们的基本需求都得不到满足的时候,怎么能谈一些心理问题?

但她还是决定去做。她觉得,作为专业心理工作者,还是要“走入洪流之中”,用自己的经验去做点什么。随后,她和19位心理教练,为107个客户进行了心理干预。

结营那天是五四青年节,项目发起人念了一句鲁迅的诗,“此后竟没有炬火,我便是唯一的光”。庄雯洁觉得,这正是疫情中很多人做咨询师的心声。

秦海在做咨询师时也有相似的感受。“你不会觉得自己是完全的无助和无力,你还有些价值,做点事,你还有用。”

在帮助他人的同时,他也从求助者身上看到了坚韧,获得了滋养,“虽然他们是求助者,但是他们也积极应对,也在想办法努力求生,他的那种求生欲是很重要的。”

不少咨询师提到,随着危机干预在国内的普及,需要进一步注意的是心理咨询师的专业性。钱英介绍,咨询师一定要经过专业培训,再去做心理干预,否则很容易被案子二次创伤。

在对咨询师进行培训时,秦海会提醒他们,“我们是一个临时性的热线,不要过度卷入,我们要自我关照。”卷入,也就是过度共情求助者的处境。帮不到求助者时,咨询师会感到无助;如果卷入很深,就更没办法帮到求助者了——形成一个恶性循环。

为避免咨询师情感卷入,秦海团队的热线设置为一个班次只接3个小时。

秦海提到,2008年,一些心理咨询师到汶川进行危机干预时,到灾难现场,受到刺激,感觉到无助感和灾难带来的悲伤,直接被击垮了,马上被送了回来。

这次上海疫情中也出现了相似的情况。4月初,秦海团队里就有咨询师接到求助食物的来电后,觉得爱莫能助。接完电话后,在小区楼下散步,足足走了将近10圈。

当天,他们对这位咨询师进行督导,告诉他,心理咨询师虽然没办法为求助者提供食物,但是能够指导他,通过自救的方式去解决问题。

苏虹也提到,咨询师不能带着救世主的心态去做自己做不了的事情,要懂得自我保护。

对咨询师进行培训时,苏虹会提醒他们建立心理界限。“作为志愿者来说,我有我的使命,我会尽全力地去帮助你,但是我帮不到的时候,我也要懂得跟你说no。”

她发现,一些咨询师志愿者没办法帮求助者解决问题,时间长了,会产生自我否定,从而产生压力。有的甚至说我做不了了,中途离开。

为此,NCP关怀组每周会举行心晴解忧会,给心理咨询师以及其他志愿者一个交流、宣泄的地方。还有树洞、暖心客厅等,为他们进行线上心理疏导。

解封后,心理需求才开始爆发

庄雯洁记得,封控时,很多人调侃,“上海人现在最怀念的声音是什么?是进全家时的铃声——它代表着人流。”

6月1日,上海全面开放复工复产,人流重新涌入上海街头。

2022年6月7日,上海,市民在遛狗。澎湃新闻记者 朱伟辉 图

多位心理咨询师认为,进入后疫情时代,真正的心理需求才开始爆发。

苏虹谈到,很多人会经历一个冲击、过渡和适应的过程,会出现心理不适:一种是惶恐不安,有的不敢出门,不敢去公众场所,出门会担忧该打车、坐地铁还是开车,会出现一个多虑和敏感的过程;有的还会反复洗手。

第二种是愤怒烦躁,在疫情变化的压力下,人们变得更加敏感,哪怕一件小事,比如排队做核酸,都可能会急躁、发脾气,甚至产生冲突。

第三种是抑郁悲伤,长时间封控在家,突然解封后出去上班,恢复原来的生活状态,可能会感觉疲惫,无法集中注意力。

关于如何进行自我调整和恢复,咨询师们给出了一些建议——

首先,要调整自己的身心状态,让自己慢慢进入原来的工作节奏,从工作内容到作息时间都做一些调整,休息时,可以进行腹式呼吸,也可以闭目养神或听音乐。

做一个重新的连接,一个是情绪的连接,还有跟亲友之间人际关系的连接,比如约个饭,一起喝杯咖啡;还有整体感的连接,包括心态、信念,比如平时喜欢阅读的,尽量恢复阅读的习惯,喜欢体育训练的,恢复到完整的体育训练中。

感觉有问题的时候,可以去寻求专业的支持和帮助。

秦海建议,等疫情过后,对那些有基础心理问题或者精神障碍的医护人员,要重点干预,进行心理筛查。

另外,对医务人员多传播心理健康的知识,以便他们发现问题、感觉不适的时候,可以去寻求专业的帮助。

再者,可以开展一些团体辅导活动,让医护人员能够在抗疫的应激状态下,平稳地过渡到复工复产。

对另一些人来说,疫情带来的影响或许将持续更久。

苏虹接到过一对父母的求助。疫情期间,他们患病的女儿一个人在上海租的房子住,准备复检,没想到突然发病,没来得及抢救就去世了。

父母在外地,来不了上海,女孩的遗体只能暂时保存在医院地下室。父母陷入了痛苦中,无法接受。

“这种亲人丧失后的哀伤辅导,10年,20年都可能有。”苏虹说。一些人可能会产生创伤后应激障碍(PTSD)。如果灾后1-3个月依然有这样的症状,需要进行哀伤辅导,专业人员和对方建立持续支持的关系,协助他走完这段哀伤的历程,增强新生活的能力。

三个月后,如果依然有症状,需要创伤治疗,由专业人员进行诊断、评估以及恢复、缓解症状,最重要的是,预防自杀。

武汉疫情期间,钱英曾指导一位社工进行心理干预。

那是个年轻人,母亲在疫情前一年过世,父亲感染新冠去世。他睡不着觉,打心理热线,说自己一个人,老看见鬼、亡灵,特别恐慌。

钱英指导他,找个物品陪伴自己。他找了自己很喜欢的玩偶,每天抱着。

钱英还把医院心理专家录的引导录音发给他,让他害怕的时候听,帮他稳定情绪,“和恐惧隔离。”

后来,他核酸阳性住院了。住院半个月后,经过持续干预,逐渐好转。出院回家后,他把房子重新装修,重新出去工作。

这让钱英感到,许多人面对危机,能适应和调节过来。心理干预可能是一个漫长的过程,“但是大部分人我们要信任,我们要信任他们都有自己的复原力。”