形式与印记 | 斯蒂芬·肖尔

原创 Stephen Shore 影艺家

© Stephen Shore

译者按:斯蒂芬·肖尔的新书《现代实例:摄影的技艺》新近出版。此书我也是翘盼已久,因此,尽管中译本在国内正式出版的可能性较低,拿到后,我仍然第一时间便着手进行翻译。此书是肖尔诸多文章的合集,其中有随笔,有创作方法论,有对话录,有纯粹的图片,体裁丰富。在国内,书中最有名的文章,也许就是Form and Pressure,我译为《形式与印记》,位列全书第五篇。肖尔在正式付梓时,对个别文句进行了订正,因此和此前网络上流传的版本稍有不同。

关于题目,此前国内几个译本分别译为“形式与力量”及“形式与张力”。需要注意到的是,肖尔对莎士比亚情有独钟,不止一次引用莎剧[譬如在本书第二篇《不可言说之事》(What’s Left Unsaid)中,便以莎剧《亨利五世》中的一段台词作结]。莎士比亚的《哈姆雷特》有二十多个中文译本,我做了比照后,发现,其中的“form and pressure”,梁实秋版本译作“形形色色”,朱生豪版本则完全没有体现“form and pressure”在中文中的位置;但卞之琳用了“形象与印记”。此处的“Pressure”从卞译是因为,在我看来,这里的“印记”既是“时代的”印记,也是“个人体验”的印记。

肖尔迻用“Form and Pressure”,其用意有两方面:其一是强调形式与内容的辩证法(但这辩证法中又有“印记”相对于内容的外溢性);其二是强调形式必须具备社会性与时代性,或者说,形式必须来自社会与时代。而这其中就包含了那不可替代的个人生活“体验的结构”。之于剧中的人物表演来讲,“form”是“形象”;而之于摄影,“form”则成了“形式”。肖尔在使用“form”时,是在反映论与形式主义(非贬义)的双重意义上,将这两个层次打通,捏合在一起运用的。请注意肖尔在思考克劳德·洛兰(Claude Lorrain)的画后所说的一句话:“我这是把十七世纪的答案强加给了二十世纪的问题。从形式上来说,这的确是一个优雅的答案,但它没有表露这个时代的形象与印记。”这里的“形式”与“形象”,实际上都是“form”一词。而后文“这个时代的形象与印记”则完全是莎剧原文“给时代和社会看一看自己的形象和印记”的化用。故此,我将题目翻译为“形式与印记”。

书名:《现代实例:摄影的技艺》

作者:斯蒂芬·肖尔

出版时间:2022年4月

装帧:精装

页数:224页

形式与印记

文 | 斯蒂芬·肖尔

译 | 与堂

1975年6月21日,我在洛杉矶贝弗利大道(Beverly Boulevard)与拉布雷亚大道(La Bera Avenue)交叉的十字路口拍下了这张照片。彼时,我受伟大的建筑摄影师罗伯特·文丘里(Robert Venturi)与丹尼斯·斯科特·布朗(Denise Scott Brown)委托,开始探索美国的当代景观。我被眼下这个场景攫住了,因为它似乎就是洛杉矶的典型生活经验呈现:加油站、杂物、标志牌、空地。出于个人缘由,我也正在探索视觉结构(visual structure)。在过去两年中,由于我一直在用大画幅相机,这便浮现出了一个问题:我所意欲捕捉的世界,如何能转译为一幅图像?本质上说,这是关于结构(structure)的问题。

Stephen Shore, Beverly Boulevard & La Brea Avenue, Los Angeles, California, June 21, 1975

差不多一年来,我的作品一直朝着更复杂的结构发展。看看下面这张照片,拍摄于萨斯喀彻温省(Saskatchewan)的古尔湖(Gull Lake),比洛杉矶那张照片要早了一年。

Stephen Shore, Proton Avenue, Gull Lake, Saskatchewan, August 18, 1974

这两张照片均基于单点透视,灭点位于图像中心。洛杉矶那张有更多信息需要组织,要更为密密匝匝些。当三维空间被折叠进一张平面照片时,在照片的表面,位于前景的对象现在要与背景中的对象一同进入一种新的、精确的关系中。比如,观察一下洛杉矶那张照片中的“STANDARD”标志牌与它下面的灯柱间的关系吧。我很想看看,在单张照片中,有多少我可以兼及并举的这种视觉空隙。

当我拍下那张贝弗利大道和拉布雷亚大道的照片时,我把它视为一种在对诸对象兼及并举的过程中,不断增长的视觉复杂性的高潮。但与此同时,我意识到,我正在给我眼前的景象强加秩序。摄影师必须强加秩序,以为他所拍摄之物赋予结构。这是无可避免的。一张没有结构的照片,犹如不循语法的句子,是不可想见的。这种秩序,由一系列决断而产生:相机放置的位置,尤其是对着何处取景,以及何时释放快门。这些决断划定了内容,并且同时裁夺了结构。

我思考“结构”(structure)而非“构图”(composition)。因为“构图”指涉的是一个人为合成的过程。譬如绘画,画家从空白的画布出发,每一笔都会增添复杂性。而另一方面,摄影师,则从整个世界出发。他们所做出的每个决断,都诞生秩序。“构图”一词来自拉丁词根“componere”,即“拼凑”。“人为合成”(Synthesis)一词来自希腊词根“syntithenai”,也是“拼凑”的意思。摄影师并不“拼凑”照片。摄影师做选择。摄影师所做的并非合成(synthetic),而是分析(analytic)。

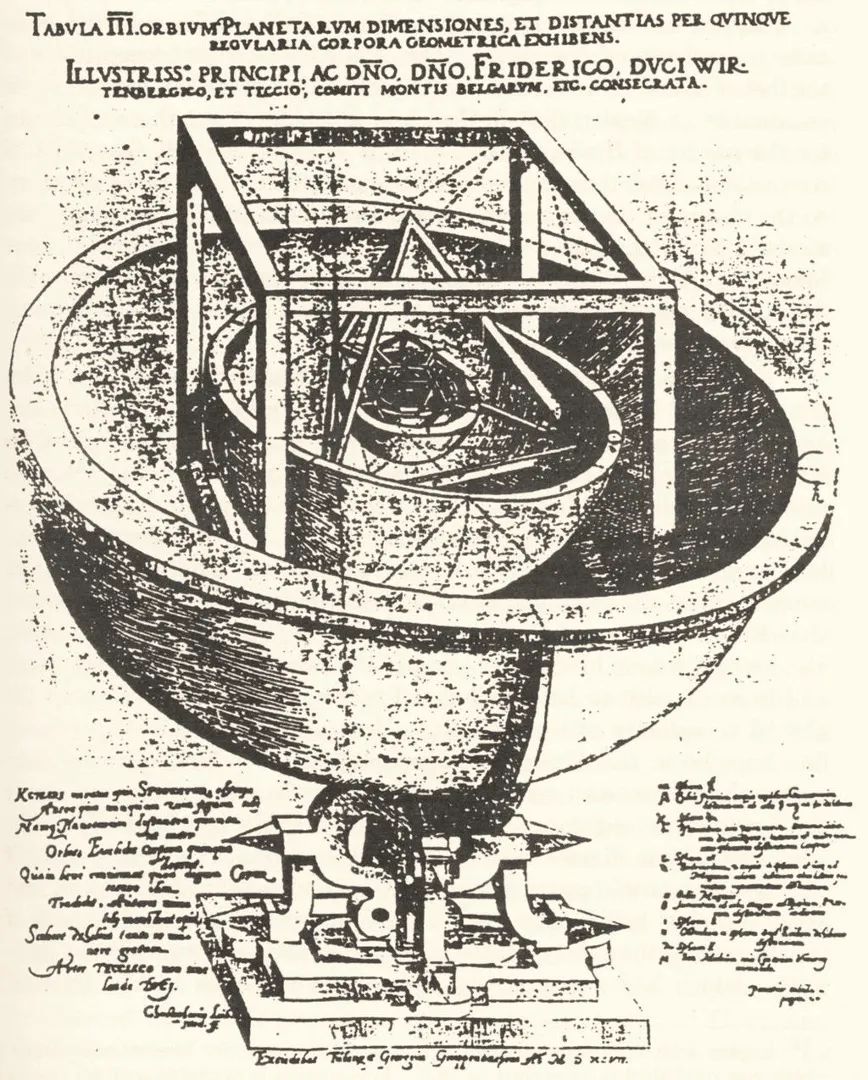

想一想在分析的交互作用下,世界与观察者的联系,例如,试图掌握天体运动的天文学家。1595年,哥白尼(Copernicus)的追随者约翰内斯·开普勒(Johnnes Kepler)在日心说宇宙的组织方式上产生了一种直觉:每颗行星都依循着圆形轨道运行 —— 圆是一个完美的形状 —— 每个轨道都被形容为柏拉图式的实体,互相嵌套。为了描述这个复杂的想法,1596年,开普勒在他的《宇宙学原理》(Musterium Cosmographicum)中绘制了以下插图。

Johannes Kepler, Model of the Orbit of the Planets, 1596

到1605年,开普勒与丹麦天文学家第谷·布拉赫(Tycho Brahe)合作,获得了他关于行星运动更为精确的计算结果。开普勒意识到,行星轨道不可能是圆形,一定得是椭圆形的。现实并不符合他之前理想化的先入之见。于是,开普勒放弃了他的圆形模型,而代之以椭圆模型。结构给我们知觉以秩序。它可以澄清知觉,也可以将我们的先入之见强加其上。而有时,我们的先入之见会与现实相抵牾。

一些艺术家曾试图寻找一种较少受到前人视觉惯例干扰的表达方式。这一目标犹如夸父逐日,他往前追,它便后退。例如,印象派画家从学院派绘画历史、古典或宗教的内容中摆脱出来,找到了一种被认可的在画布上涂抹颜料的方法。但是,在这一过程中,他们也形成了自己的语言、自己的惯例。

这是两幅克劳德·莫奈(Claude Monet)和保罗·西涅克(Paul Signac)在19世纪80年代创作的画。

Claude Monet, Cliff Walk at Pourville, 1882

Paul Signac, Road to Gennevilliers, 1883

西涅克的作品几乎空空如也:一块空地,远处的工厂,拉拉杂杂的树木。它看起来既随意又均衡。从右边树被画框切断的方式、以及那棵树的影子被关注到的方式——它同画面中其他物体一样地被对待——来看,这都几乎是一张照片。但给我印象最深的是:它看起来同生活本身一样真实。它并不试图美化自己,显然,也没有经过精致的感性过滤。正如印象派打破了那一时代学院派绘画的视觉惯例一样,西涅克也超越了那些甚至是印象派强加于人的惯例。

在《哈姆雷特》中,莎士比亚让年轻的王子给他带到埃尔西诺(Elsinore)的那群伶人上了堂表演课。他告诉他们:

用动作配合字句,用字句配合动作;特别要注意一点,你们切不可越出自然的分寸:因为无论哪一点这样子做过了分,就是违背了演剧的目的,该知道演戏的目的,从前也好,现在也好,都是仿佛要给自然照一面镜子;给德行看一看自己的面貌,给荒唐看一看自己的姿态,给时代和社会看一看自己的形象和印记(form and pressure)。(第三幕,第二场)

起初,哈姆雷特界定了形式与内容的关系。形式,结构,并非应用于内容上的美学花边,并非倾倒在内容上的艺术酱汁。它是一种理解力的表达。但是,哈姆雷特提醒我们:“切不可越出自然的分寸。”这是对透明性(transparency)的提请,要求结构不要引人注意,而要被穿透、要透明。然后,他继续对内容的范围作出建议:“仿佛要给自然照一面镜子。”现在,戏剧、文学和电影在探索“德行”和“荒唐”上要优于摄影,但这里还有最后一行:“给时代和社会看一看自己的形象和印记。”这便是摄影的分内之事了,照片当然也能够期求这点。

我在贝弗利和拉布雷亚拍摄了那张照片。当我在思考如何准确定位相机,以使所有这些我想协调的视觉关系生发意义时,我意识到,自己正在利用典型的古典绘画组织方式努力处理面前的视觉现实。于我,这似乎让我想到了克劳德·洛兰(Claude Lorrain)(他与开普勒在同一时代)的风景画:单点透视和靠近两侧的垂直物体为边缘带来了张力,并激活了空间的假象。

Claude Lorrain, Seaport with the Embarkation of the Queen of Sheba, 1648

我为此感到困扰。我这是把十七世纪的答案强加给了二十世纪的问题。从形式上来说,这的确是个优雅的答案,但它没有表露这个时代的形象与印记(form and pressure)。就像开普勒意识到他的假设并不符合事实、或者西涅克辨认出了他那时代的视觉惯例一样,我意识到,自己也正在强加给照片一种来自我和我所学到之事的结构(organization)。而这并不是我眼前景象的产物。有鉴于此,第二天,我又回到了同一个十字路口,拍了下面这张照片。

Stephen Shore, Beverly Boulevard & La Brea Avenue, Los Angeles, California, June 22, 1975

当我第二次走到路口时,我问自己,是否能像前一天那样,在不依赖压倒性结构原则的情况下,组织起我想囊括的信息?我问自己,能否以某种方式结构画面,传达我站在那里、欣赏眼前之景的体验?有时,我感觉到,形式包含了一种几乎是认识论意义上的传达 —— 当形式变得更为隐蔽、透明时,它才开始表达艺术家对体验结构(the structure of experience)的理解。

14世纪时,波斯诗人马哈茂德·沙比斯塔里(Mahmud Shabistrai)写下了这样的诗句,是有关形式与内容的整体关系最为雄辩的描述之一:

光中,尘埃浮动。尘埃本并非光,它的存在、显现,仰赖于光:若无尘埃,则无光;若无光,则不见尘埃。

就像一束光中的尘埃般,如若没有光,你便看不见尘埃,没有尘埃,你亦看不见光;没有形式,则见不到内容,没有内容,也见不到形式。

2011年

文章

本文最初发表于美国《光圈》杂志2011年冬季刊,此次出版经肖尔本人修订。

作者

斯蒂芬·肖尔,1947年出生在纽约市,17岁时,他已是安迪·沃霍尔“工厂”的常客。23岁时,他成了首位在纽约大都会艺术博物馆举办个展的在世摄影师。肖尔是摄影领域无可匹敌的先锋,他的作品在世界许多美术馆展出,并影响了众多摄影师。

译者

与堂,姓陈。1997年生于山东,复旦大学中国语言文学系在读。文学爱好者,半吊子摄影师,老派的青年人。坚信好的艺术写作应当贡献艺术史家准确的价值判断,又须照亮艺术作品的接受体验。

阅 读 推 荐

书名:《现代实例:摄影的技艺》

作者:斯蒂芬·肖尔

出版时间:2022年4月

装帧:精装

页数:224页

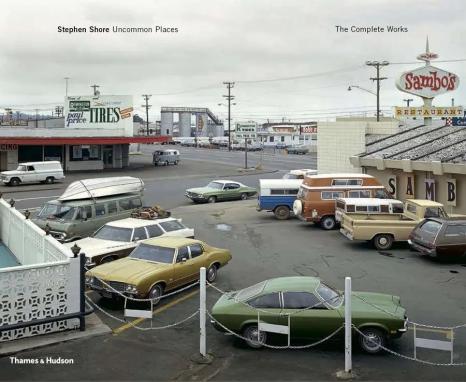

书名:《不寻常之地》

作者:斯蒂芬·肖尔

出版时间:2014年

装帧:精装

页数:208页

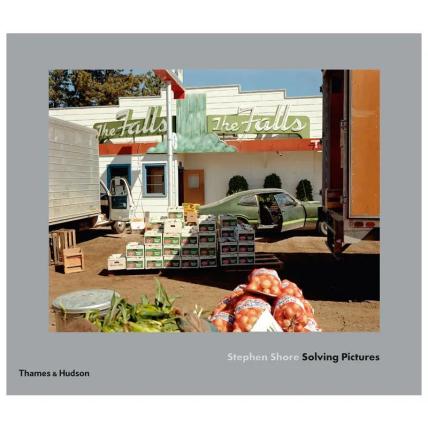

书名:《斯蒂芬·肖尔:破译照片》

作者:斯蒂芬·肖尔

出版时间:2020年

装帧:精装

页数:336页

原标题:《形式与印记 | 斯蒂芬·肖尔》