网传的冉闵《杀胡令》:低级皇汉的无聊之作

原创 鹰眼荷鲁斯 历史心发现

冉闵是被网络神化的典型历史人物

约莫十年前开始,一份所谓的冉闵“杀胡令”在网络上流传甚广,但是这么一份从语言风格和遣词造句上漏洞百出的低劣伪造之作,居然被某些人当做真实历史加以拜读和传播,奉劝某些无聊皇汉好好补习文言文。

很抱歉 ,冉闵画像的原画画的是垓下之围的项羽,不是冉闵,注意背后军旗上的刘字和韩字

本文就从语言学和历史的角度,来探讨一下这份流传甚广的《杀胡令》的纰漏。

首先回顾一下冉闵的生平事迹。冉闵是五胡十六国时期的魏郡内黄(今河南省内黄县)人,以勇猛著称。冉闵原本是五胡乱华时期的后赵君主石虎的养孙,后来发动政变取代后赵羯族政权,建立冉魏政权,公元350年至352年在位。公元350年,冉闵称帝,国号大魏,史称冉魏。公元352年,冉闵率部与鲜卑军队作战,突围不遂,为前燕皇帝慕容儁所擒,被斩于遏陉山。相传他为了为汉族争取生存空间,曾经对赵国境内的胡族羯族进行了屠杀和血洗,下达了著名的“杀胡令”。

客观的说,《讨胡檄文》乍一看写的热血沸腾,有模有样,想必电脑屏幕前的原作者作者在创作之时,代入感极强,恨不得“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”,问题是很明显这份所谓的杀胡令其实漏洞百出,充分暴露了他在文学和历史知识方面的短板。

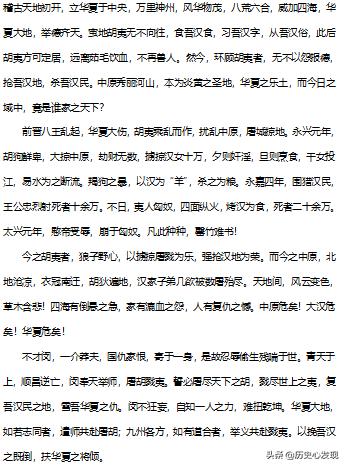

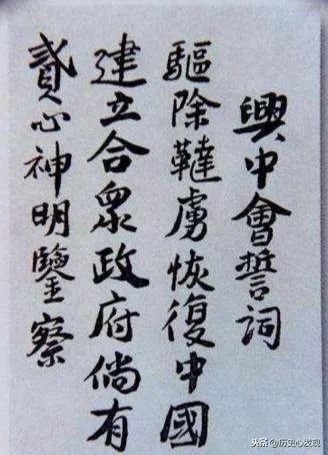

首先回顾一下这份“文采飞扬”但实际很不考究的檄文:

所谓的冉闵“杀胡令”

首先,从语言风格来看,所谓的檄文语言粗糙,用词不考究,与魏晋士卒文学“玄远冷峻”,“高简瑰奇”的语言风格非常不同,很多语言和用词过于直白:比如“烤”这种烹调方法,在当时的书面语中一般都是写作“炙”,烤肉是炙肉,比如汉代的胡族式烤肉就叫“貊炙”,还有一种烤肉是“炮制”的,也就是在猪牛羊的肚子里掏空内脏然后填充枣子。文中所谓的“烤我汉人”简直是用词粗陋,不符合当时的语言习惯。当然,文中还有其他的明显错误,且容作者一一道来。

魏晋汉人胡食图1

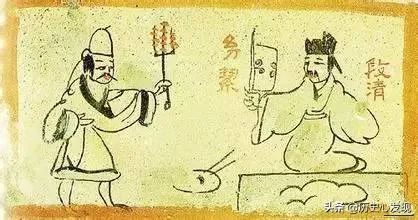

魏晋汉人胡食图2

骆宾王

错误一:“而今日之域中,竟是谁家之天下?”

这句话很明显不是魏晋时代的语言,而是来自骆宾王的《代李敬业传檄天下文》:“请看今日之域中,竟是谁家之天下!”。也许有人会质疑,虽然这是唐人的语言,但难道冉闵不能说出这样的话吗?确实,从逻辑学的角度看,证有容易证无难,人们很难证明,魏晋时代的冉闵不能说出这句话。

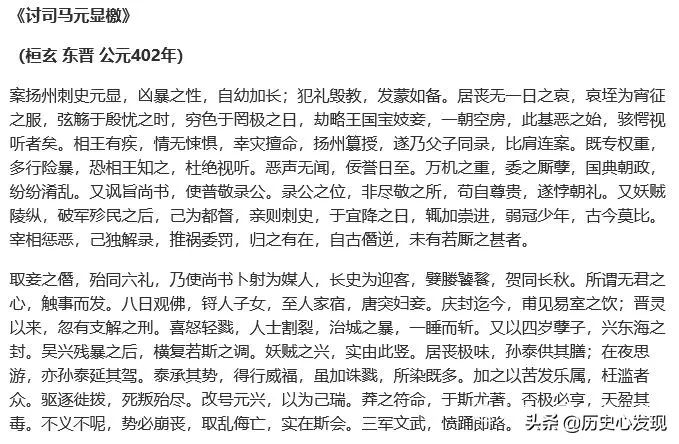

但是两晋的檄文整体来看非常文学化,其骈俪化程度,用典的复杂程度,还有语音上的回环效果,都是这篇粗制滥造的所谓檄文的语言难以比拟的。具体可见下面的《讨司马元显檄》。究其原因,主要是因为两晋檄文主要是由高门士族书写的,这些人重视玄言清谈,在语言上力求典雅化和陌生化,区别于日常口语和市井俚语,比如暴虐人民,东晋时代的语言应当是“暴军殄民”,语言非常凝练简洁,用一个信息量较大的非常用汉字“殄”,和“暴”字(原意为将鹿皮在阳光下暴晒),达到言简意赅的效果。

魏晋南北朝的檄文

错误二:“凡此种种,罄竹难书!”

成语是汉语中非常精炼的固定词语组合。一般来说成语背后是有固定的历史典故的,是对一个故事的凝练概括,不了解历史典故的人无法从字面正确理解成语的含义,所以成语是判断文本所处时代的重要证据之一。

“罄竹难书”这个成语出自祖君彦为李密写的讨伐隋炀帝的檄文:“罄南山之竹,书罪未穷;决东海之波,流恶难尽”。李密(582年-619年)是隋朝人,他生活的年代也要比冉闵(?-352年)晚两三百年,意思是将竹子做成竹简写完都说不尽罪恶,形容罪大恶极。难道冉闵大帝从隋代穿越回了五胡乱华时代?

七七事变

错误三:“中原危矣!大汉危矣!华夏危矣!”

这句话模仿自我党在1937年7月8日通电全国号召抗日的电文“全中国的同胞们!平津危急!华北危急!中华民族危急!”,很明显不是东晋时代的语体。且不谈这种排比是否符合当时的骈俪文体的音韵规范,东晋时代的士大夫崇尚玄言清谈,在情绪上洗好清净优雅,避免巨大而激烈的情绪起伏。

在民族称呼上,“大汉”一词进一步暴露了作者对历史的不了解。如果说冉闵的时代已经有了华夏这个词的话,比如《左传·襄公二十六年》已经有了有“楚失华夏”之说。但是冉闵将汉民称作汉民,大汉就匪夷所思了:因为到了晋朝,外族和汉族对汉人的称呼毫无疑问是晋人,“汉人”这个概念在当时,直接指涉对象是刘渊复兴的所谓汉国,或者是稍早一点指的东汉王朝。

而在西晋时期和五胡时代,根据“家天下”的原则,汉人百姓和其他朝代一样,以朝代名称呼自己中原百姓被称为“晋人”:例如《刘渊载记》里“...虽然,晋人未必同我...” 西晋灭亡之后,南方东晋辖区内的百姓依然称为“晋人”,北方的百姓则跟着政权变更而变更,后赵国内的百姓被称为“赵人”,刘渊的汉国军民则自称为汉人,例如《石虎载记》里说冉闵要杀胡的时候“...于是赵人百里内悉入城,胡羯去者填门...”早一点的江统《徙戎论》中有句话,云:“且苦汉人侵之”,这句话里的汉人也是指汉朝的军队,而不是指的晋代汉族人。

所以檄文里称汉族民众为汉人是不对的。

五胡乱华

错误四:“以挽吾汉之既倒,扶华夏之将倾。”

这句话由成语“挽狂澜于既倒,扶大厦于将倾”演变而来。而此成语前半句出自韩愈的《进学解》:“障百川而东芝,回狂澜于既倒。”;而扶大厦之将倾的时代更晚,最早来自于孙中山的《兴中会章程》:“呜呼危哉!有心者不禁大声疾呼,亟拯斯民于水火,切扶大厦之将倾,庶我子子孙孙,或免”。一篇檄文里的语用和词汇,居然横跨从唐代到民国的语句,冉闵大帝难道真的会穿越吗?

将倾出自孙中山

错误五:“胡狗鲜卑,大掠中原,劫财无数,掳掠汉女十万......千女投江,易水为之断流。”

当时汉人对鲜卑的称呼主要是索虏,索指发辫,古代北方民族多有发辫,后来引申为对北朝胡族的蔑称,稍早一点称夷狄为禽兽,虎狼,贪狼,比如管仲的“戎狄豺狼,不可厌也,诸夏亲昵,不可弃也”;

戎狄豺狼,不可厌也,诸夏亲昵,不可弃也

“胡狗”这样的对游牧民称呼,在晋代和之前的秦汉时代,闻所未闻。这句话90%属于虚构。而且在文言文的书面语体中,对于狗这种动物的文雅称法都是犬:犬马之劳,蜀犬吠日,犬牙交错,鸡犬不宁等等;

而所谓的胡狗,这一称呼在典籍中是以什么形式出现的呢?出自《后汉书-梁冀传》:“胤一名胡狗,时年十六,容貌甚陋,不胜冠带。”“胡狗”是大将军梁冀的儿子梁胤的小名,和对外族的蔑称一点关系都没有。

而“率胡晋合二万人,进军讨颖。……浚乘胜遂克邺城,士众暴掠,死者甚多。鲜卑大略妇女,浚命敢有挟藏者斩,于是沉于易水者八千人。黔庶荼毒,自此始也。”(《晋书·王浚传》)文中提到的事件原型确有其事,发生于公元304年,当时还是八王之乱时期。王浚是西晋朝廷的人,这个暴行也是朝廷自己的军队做下的,这些鲜卑人也是王浚的手下。在邺城施暴的也不光有鲜卑人,晋朝的汉族军人也一样,原文的记载是“率胡晋合二万人”,“士众暴掠,死者甚多”。西晋八王乱起,王浚意图割据一方,借援夷狄,与鲜卑人交好,还把两个女儿嫁给了鲜卑人。这个悲剧的罪魁祸首就是这个汉人王浚。

鲜卑军队

错误六:衣冠南迁

这个说法在东晋和冉闵时代都没有出现,“衣冠南渡”是后人对这段悲惨历史的总结,出自“异哉,晋氏之有天下也!自雒阳荡覆,衣冠南渡,江左侨立州县,不存桑梓”(唐,刘知几《史通·邑里》篇)。

在当时,晋人对这次变乱的称呼不是衣冠南渡和五胡乱华,而是神州陆沉:《晋书-桓温传》记载:“桓公入洛,过淮泗,践北境,与诸僚属登平乘楼,眺瞩中原,慨然曰:“遂使神州陆沈,百年丘墟。王夷甫诸人,不得不任其责!”作者的用词可谓非常不考究。

中原人民难逃

错误七:“羯狗之暴,以汉为“羊”,杀之为粮。”

羯人把汉人当做“双脚羊”的原型记载,不是出自五胡十六国,而是出自南宋时人宋绰的《鸡肋编》:“唐初,贼朱粲以人为粮,置捣磨寨,谓啖醉人如食糟豚。每览前史,为之伤叹。而自靖康丙午岁,金人之乱,六七年间,山东、京西、淮南等路,荆榛千里,斗米至数十千,且不可得。盗贼、官兵以至居民,更互相食,人肉价贱于犬豕,肥壮者一枚不过十五千,全躯暴以为腊。登州范温,率忠义之人,绍兴癸丑岁泛海到钱塘,有持至行在犹食者。老瘦男子,廋词谓之‘饶把火’,妇人少艾者名为‘不羡羊’,小儿呼为‘和骨烂’,又通目为‘两脚羊’。唐止朱粲一军,今百倍于前世,杀戮焚溺饥饿疾疫陷堕,其死已众,又加之以相食。杜少陵谓“丧乱死多门”,信矣!不意老眼亲见此时,呜呼痛哉!”

也就是说“两脚羊”的说法是南宋时期的,跟五胡乱华一点关系都没有。而且南宋时期把人当做双脚羊的还不是金人,而是范温这个汉人,他还是北方抗金的“忠义民兵”。更残酷的是中国历史上发生的有记载的很多大规模吃人惨案,主要是汉人干的。耿恭的吃匈奴使者,西晋八王之乱时的张方、隋末的朱粲、安史之乱中的张巡、唐末的黄巢、把人当“两脚羊”的范温,都是汉人。

耿恭保卫疏勒城时,也涉嫌吃人肉

错误七:“永嘉四年,围猎汉民,王公忠烈射死者十余万。”

这句话属于歪曲历史记载。《资治通鉴》的记载是:“夏,四月,石勒帅轻骑追太傅越之丧,及于苦县宁平城,大败晋兵,纵骑围而射之,将士十馀万人相践如山,无一人得免者。”史书上只有这条记载和檄文中的类似,石勒也确实由此战彻底废掉了西晋武功,并将俘虏的朝廷皇族、王公、大臣全部屠杀。但是围猎和作战根本就是两码事。

胡族压迫汉人

错误八:炎黄

当时无论是汉民还是匈奴都不会自称自己是“炎黄”。更有可能称自己是轩辕后裔和黄帝之胄。

炎黄子孙属于近代历史上面对巨大的民族危机构建出来的年轻概念,维新失败后,梁启超等人流亡海外,眼界稍有开阔,救亡的法宝,逐渐从“孔子”和“儒学”,变更为“黄帝”和“种族主义”;而炎黄子孙的稳定概念出现于20世纪20年代,当时针对顾颉刚对于黄帝存在的疑惑,国民政府考试院院长戴季陶认为:“中国所以能团结为一体,全由于人民共信自己为出于一个祖先;如今说没有三皇、五帝,就是把全国人民团结为一体的要求解散了,这还了得!”从此炎黄和三皇五帝的概念就稳定了下来。但是在此之前,各种皇族追溯祖先,一般是选择黄帝这一脉作为始祖,比如《秦本纪》:“秦之先,帝颛顼之苗裔孙曰女脩”;《楚世家》:“楚之先祖出自帝颛顼高阳。高阳者,黄帝之孙,昌意之子也。”之后的鲜卑慕容氏,辽国耶律氏,一般都是追认自己为黄帝后裔,很少出现炎黄二帝并提的情况,因为同时提两个祖先,就是血统混杂而不正统的体现。所以炎黄这个非常现代的字词出现,也暴露了作者的真实年代。

错误九:冉闵杀胡之事发生在公元349年末,当时羯族政权后赵的皇帝是石鉴(石虎之子),冉闵当时仍然叫石闵,是羯人皇帝石虎的干孙子(汉人冉闵曾蒙后赵皇帝石虎厚爱,被赐姓“石”),名义上石闵(冉闵)依然是后赵的大将军,他杀胡的表面理由是“孙伏都、刘铢造反,要清算余党。”——从官方名义来讲,孙、刘造反,被后赵的忠臣大将军石闵(冉闵)所镇压。这时候石闵(冉闵)要扮演的是后赵的忠臣,怎么可能以东晋的臣子自居,用两晋的年号来发布命令呢?两晋和石闵之间互相视为伪朝廷。一年之后,冉闵还给自己的儿子加上了大单于的胡族封号,这就是“汉家英雄”的作为吗?

皇汉的名号来自于五胡时代的匈奴

总结

说了这么多,无非是说明一点:文本本身是思想的载体,思想可以骗人和煽动人,但是客观存在的语言材料:成语,术语和俗语都是有出现年代的,这些客观信息可不会撒谎。这些证据也足以证明,这份杀胡令是今人的臆想之作。

而“国仇家恨,寄于一身,是故忍辱偷生残喘于世”这样煸情悲壮的语句,让人恍惚间还看到了另一张脸,歪着脑袋,微颦,双眼含着泪,痛苦而又悲情。正所谓,为何他们的眼中总饱含泪水——那是因为他们装逼装得深沉。

原标题:《网传的冉闵《杀胡令》:低级皇汉的无聊之作》