徒步重走“逃生路线”,揭开一段大屠杀难民史

原创 Jessica Shaw 故乡与世界

作者杰西卡·肖的父亲5岁时,为了免遭纳粹的迫害,踏上了逃亡的旅途。但由于种种原因,在此之前她从未想过深入挖掘这件家族历史上的大事。直至去年八月,在新冠疫情封锁的孤独之下,她决定重走当年父亲逃亡时所走过的路,翻越父亲当年翻过的山,去挖掘这件事情背后更多的细节,以此获得对家族的历史和父亲的经历更深入的理解。跟随作者的脚步,我们也能增加一些对这段尘封多年的历史的了解。

——编者按

亨利(Henri)的腿被划伤,还流血了,可他并没有抱怨——关于我父亲在1940年下半年的某个时候越过比利牛斯山从德国人手中逃走的故事,我听到的就是这些。他当时5岁,他的妹妹塞西尔(Cecile)3岁。他们走出位于巴黎十七区的公寓的那一天,我祖母把几罐没吃完的食物留在了炉子上,以免邻居——不管是爱管闲事的人还是纳粹分子——好奇地前来查看。

他们将与已经越过法国与西班牙边境的祖父团聚,途经西班牙、葡萄牙和古巴,最终定居美国。小时候,我没想过多问一问这一史诗般的旅程,有那么一张照片就足够了——那张曝光不足的照片拍到了一个刚刚到学龄的男孩翻山越岭走向自由,照片里面的他就像好莱坞电影《音乐之声》片尾字幕出现之前的那一幕中穿着背带皮短裤的冯·特拉普家的一员。

可是长大成人之后,我为自己竟然没有挖掘这一事件的细节而感到震惊和羞愧。我给自己找的理由简单而又毫无远见:为什么要让我的父亲和祖父母重温生命中那段可怕的时光呢?于是我就一直拖着,总想着“哪天再问吧。”而当我父亲于2003年去世时,他没有讲出来的秘密便也随他一起被埋葬了。

在长达一年多的新冠疫情大封锁之后,孤独让人们回想起错失的机会和曾经的遗憾。我不停地想起父亲的那段旅程,并希望再现那段旅程。请原谅我在过去近40年中每每讲述家族史时总是沾沾自喜地复述那么一丁点儿细节,承认这一点对我而言尤为尴尬。因为身为记者,我明知不该满足于宽泛的用词,而要挖掘更多的细节。去年8月——此时世界已经因为新冠疫情封锁了一年半,距离我父亲的那段神秘的旅程也已过了81年——我去爬那座山了。当然,我已经提前弄清楚了要怎么走。

在第二次世界大战期间,大约有2万至3万名难民徒步穿越比利牛斯山前往西班牙,从而逃离了纳粹的恐怖手段。虽然法国只将一条路线指定为官方的“自由之路”,但事实上有许多路线都被使用过,包括一条经过法国科利尤尔附近的13世纪的堡垒圣埃尔姆堡的小径。(塞缪尔·阿兰达/《纽约时报》)

在第二次世界大战期间,大约有2万至3万名难民徒步穿越比利牛斯山前往西班牙,从而逃离了纳粹的恐怖手段。虽然法国只将一条路线指定为官方的“自由之路”,但事实上有许多路线都被使用过,包括一条经过法国科利尤尔附近的13世纪的堡垒圣埃尔姆堡的小径。(塞缪尔·阿兰达/《纽约时报》) 一段艰辛的旅程

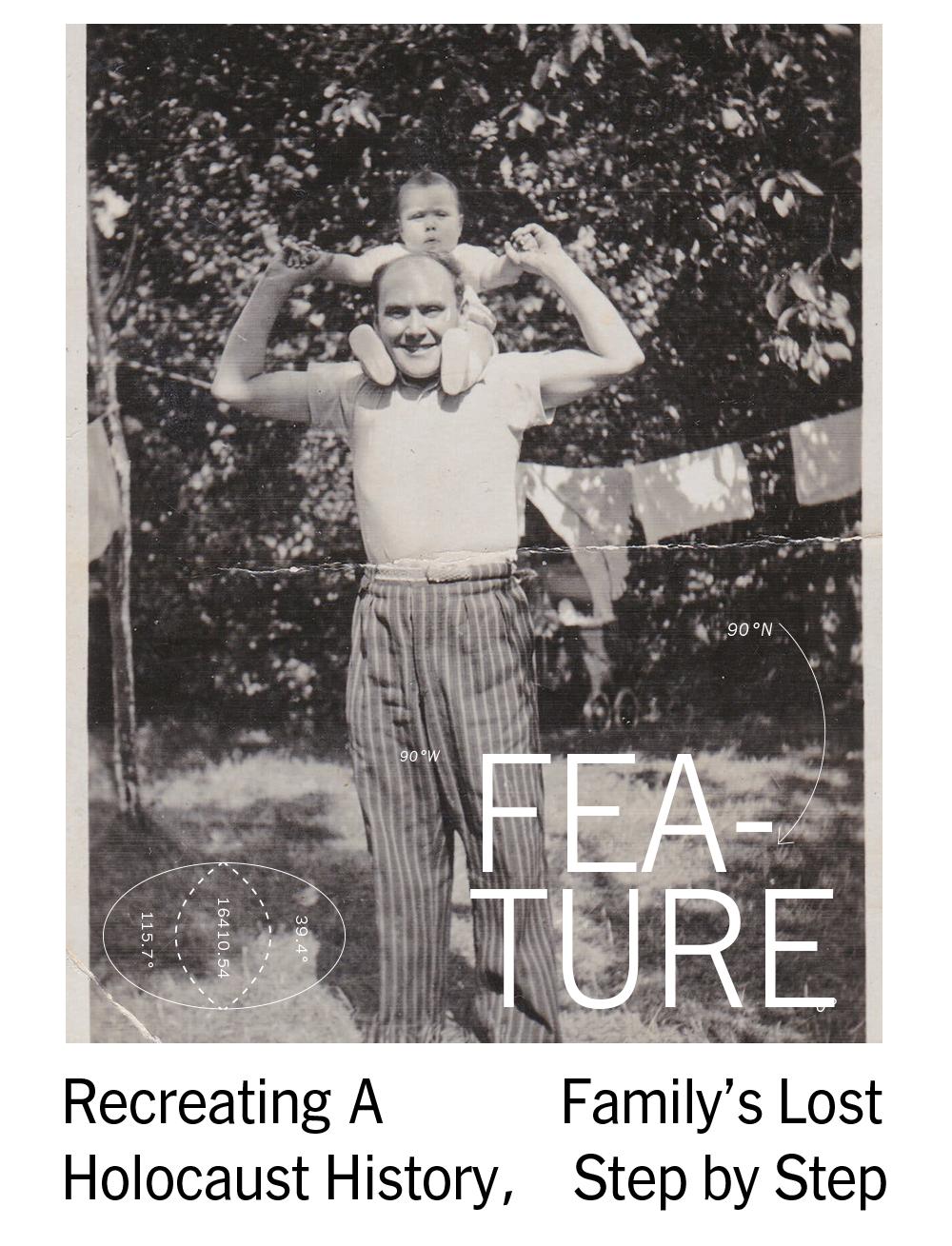

一段艰辛的旅程有一张拍摄于1935年的父亲的黑白照片,当时他还是个婴儿,摇摇晃晃地趴在他父亲的肩膀上。照片是在室外拍的,背景可以看到晾衣绳,我祖父灿烂的笑容在巴黎的阳光下显得格外耀眼。在这张照片中,我看到了20世纪30年代中期犹太人在巴黎的生活——在即将到来的厄运之前相对还算舒适。

到我父亲出生时,即1934年,巴黎的犹太人口已经增长到大约20万人,其中大多数和我的祖父母一样,都是来自东欧的移民。当然,全国各地都存在反犹太主义(19世纪末的德雷福斯事件并没有过去多久——当时一名犹太士兵被误判为叛国罪),但法国也有莱昂·布鲁姆这样一位犹太裔社会主义总理。即便希特勒集结力量向东扩张,水晶之夜事件打破了“犹太人在德国是安全的”这一观念,但法国的许多犹太人仍然觉得他们还是安全的。

但到1940年6月,希特勒的军队击败了法国。随着法德停战协定的签订,法国被划分为德国控制的北部和维希控制的南部。它们虽然各自独立,但都与纳粹进行合作。迫害来得很快:那年10月,军方着手进行“雅利安化”:夺走犹太人的企业,并将其转移给非犹太人。第二年,巴黎的六座犹太教堂在一夜之间遭到轰炸。到1942年,留在法国的犹太人被命令戴上标有“Juif(意为犹太人)”的黄色星星。此外,大约76000名犹太人被驱逐出境,他们主要是被驱逐到波兰奥斯威辛-比克瑙的集中营。

还有一些犹太人开始动身南下,要么躲在维希控制的地区,希望法国领导的这一政权会保护他们;要么试图逃到西班牙和葡萄牙,这两个国家在战争期间都保持中立。进入西班牙意味着要穿过分隔两国的270英里长的比利牛斯山。我父亲和他当时的家人就是二战期间约2万到3万成功越过比利牛斯山的幸运的犹太人中的一员。我祖父母的父母和兄弟姐妹留在了欧洲,后来被带到集中营,遭受酷刑或者被杀死了。

还有一些犹太人开始动身南下,要么躲在维希控制的地区,希望法国领导的这一政权会保护他们;要么试图逃到西班牙和葡萄牙,这两个国家在战争期间都保持中立。进入西班牙意味着要穿过分隔两国的270英里长的比利牛斯山。我父亲和他当时的家人就是二战期间约2万到3万成功越过比利牛斯山的幸运的犹太人中的一员。我祖父母的父母和兄弟姐妹留在了欧洲,后来被带到集中营,遭受酷刑或者被杀死了。战争结束50年后,法国政府将最为有名的穿越比利牛斯山的“Chemin de la Liberté(意为“自由之路”)”认定为二战期间的官方逃生通道。

每个人描述这一徒步旅行时都会指出它对身体的巨大挑战,路上遍布斜坡,整整四天每天都要走长达9小时的路程。有一条网上的描述中还提到刻度盘不祥地变成了红色。安妮·阿兰(Anne Arran)是前英国竞争攀登队(British Competition Climbing Team)冠军,目前经营着Freedom Trail Treks徒步旅行和冒险旅游公司。当我联系她时,她在Zoom软件另一端提醒我,对于我这样一个过去15个月里在计步器上勉强达到四位数字的人来说,长达几天的徒步和辛苦的爬山是极其艰难的。在接下来的一个月里,我每天都会戴上双层口罩,然后去我办卡的那家健身房的爬楼梯机上锻炼几个小时。此外,我不断地提醒自己,我父亲5岁时就进行过这样一次徒步了。

可后来我发现,他并没有走过这条路。

勒巴尔卡雷斯附近的海滩。1940年,约瑟夫·萨伊博维奇给他的两个孩子写信说:“我所在的地方是一片如此壮丽的大海。从远处,我们看到银色的海浪扑面而来,喧闹而迅速地打向岸边。”(塞缪尔·阿兰达/《纽约时报》)

勒巴尔卡雷斯附近的海滩。1940年,约瑟夫·萨伊博维奇给他的两个孩子写信说:“我所在的地方是一片如此壮丽的大海。从远处,我们看到银色的海浪扑面而来,喧闹而迅速地打向岸边。”(塞缪尔·阿兰达/《纽约时报》)未曾言明的过去

难民埋葬他们痛苦的过去这一现象并非只有我家才有。正如作家埃利·维瑟尔 (Elie Wiesel) 曾经谈到大屠杀幸存者时所说的那样,“只有那些在场的人才知道发生了什么,而那些在场的人永远也不会说出来了。”为了自我保护而压抑痛苦并没有错。然而,沉默其实是暴力肇事者的盟友。

因为我从来没问过家里人这段故事,这一家庭传说就变成了无可争辩的事实。事情大概是这样的:20世纪30年代后期的某天,我的祖父约瑟夫·萨伊博维奇(Josef Szajbowicz)被通知要离开他在巴黎的家人,去一个关着潜在的闹事者的工作营——在法国二战前的几年里,这通常意味着社会主义者、共产主义者的同情者和移民犹太人。(我的祖父三个条件都符合。)他逃了出来,翻过比利牛斯山,来到西班牙的安全地带。到达那里后,他安排了一名向导,护送他的妻子(我的祖母)萨迪(Sadie)、我的父亲和我的姑姑从巴黎穿过同一条山路,和他在西班牙团聚。然后,他们一起前往葡萄牙,并在那里登上了前往古巴的船。

在我自己徒步旅行比利牛斯山的前几周,我问了我的母亲和兄弟姐妹,以防我们哪个人忘记分享哪怕是最微小的细节。我打电话问了塞西尔姑姑在世时的丈夫库尔特·罗森(Kurt Rosen),他证实了我早已知道的事情:“约瑟夫和萨迪从来不会说这件事。”就在那通电话过后几个月,他去世了。我把最后一丝希望寄托到了我父亲唯一尚在人世的表亲西尔维娅·科施内尔(Sylvia Kirschner)身上。

科施内尔的父母是奥斯威辛集中营的幸存者。她父亲的第一任妻子死在了那里,她母亲的第一任丈夫和女儿也是如此。

7月,科施内尔在新泽西海滩俱乐部通过Zoom告诉我:“很惭愧地说,我对此也知之甚少。”她说:“问他们有关这件事的问题感觉不太好。我们知道说起它肯定会流泪,所以我们干脆就不问了。我们不想伤害他们。我母亲总是用依地语说‘我希望我的孩子和他们的孩子永远不会遭受我的痛苦,因为我们已经付出了代价。’我小时候听到这个会觉得很沉重。”

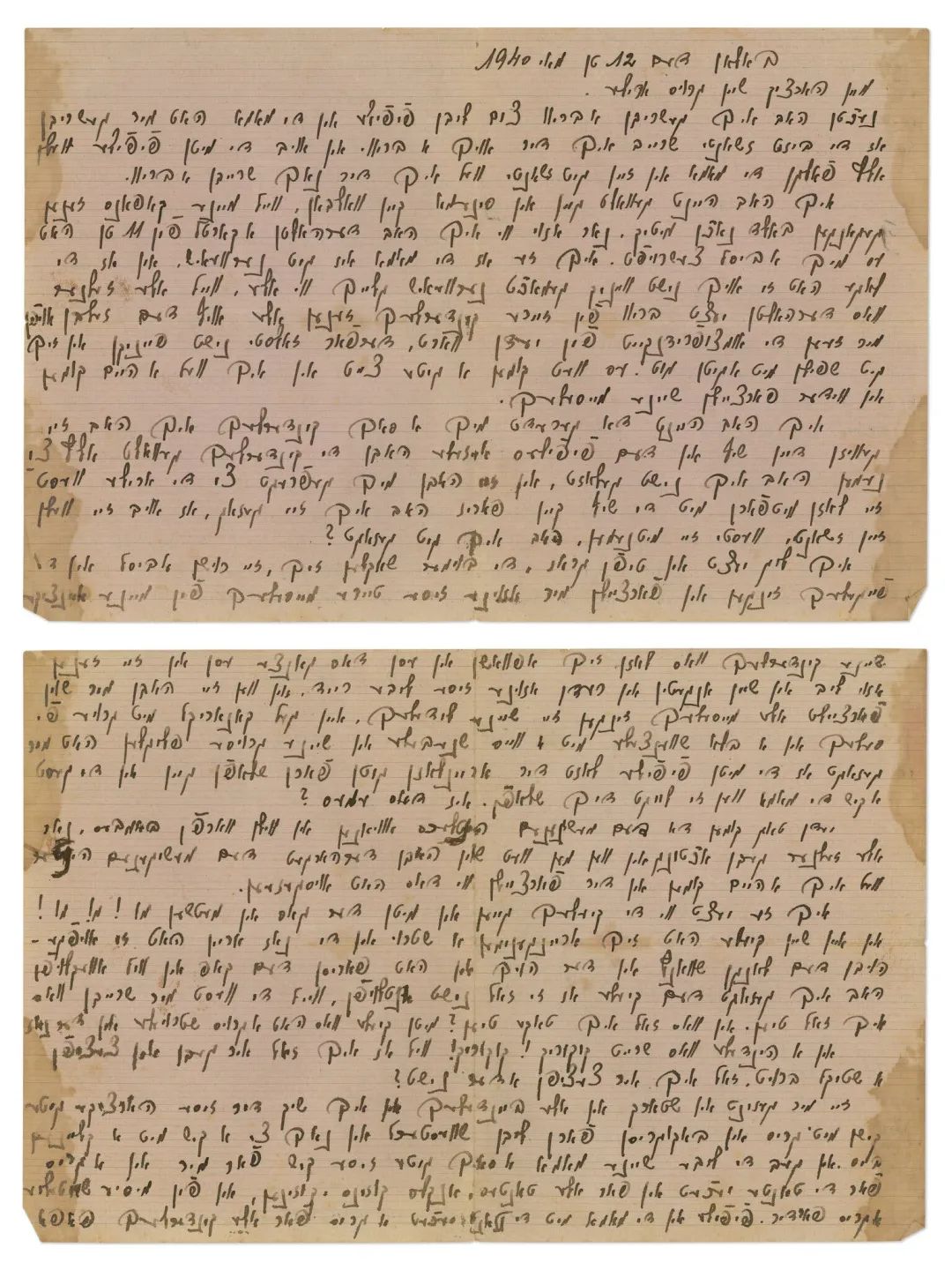

7月,科施内尔在新泽西海滩俱乐部通过Zoom告诉我:“很惭愧地说,我对此也知之甚少。”她说:“问他们有关这件事的问题感觉不太好。我们知道说起它肯定会流泪,所以我们干脆就不问了。我们不想伤害他们。我母亲总是用依地语说‘我希望我的孩子和他们的孩子永远不会遭受我的痛苦,因为我们已经付出了代价。’我小时候听到这个会觉得很沉重。”一天下午,我正在做相关调查的时候,我姐姐发来短信说,她记得在我们父亲去世后曾清理过他的办公室,当时发现了我祖父离开巴黎之后但还没逃出法国期间写的两封信。这两封信和一本现已不复存在的纽约化学银行的支票簿及我祖父的国际女装工人工会会员卡一起放在一个没有什么标记的盒子里。

信上的日期分别为1940年5月12日和5月22日——也就是法国向德国投降的那个月——是用依地语写给我的祖母、父亲和姑姑的。第一封信是从法国巴朗寄出的,就在里昂郊外;第二个来自某个法国小镇——一位多年前翻译这两封信的叔叔说英文名字是“Barkares”,即勒巴尔卡雷斯。

上图:约瑟夫·萨伊博维奇1940年5月12日写的一封信。

上图:约瑟夫·萨伊博维奇1940年5月12日写的一封信。下图:他于1940年5月22日写的第二封信。

我曾请约翰斯·霍普金斯大学的依地语讲师比阿特丽斯·朗博士翻译了这两封信。在第一封信中,我祖父写道:“我看到修道院的院长很紧张……就像每个人一样。”他告诉他的孩子们有一只黄色的小金丝雀告诉他,孩子们亲吻了母亲之后睡得特别香。在下一段中,他写道:“希特勒的战机每天都在疯狂轰炸。”

在第二封信中,他对他的孩子们讲的话就好像他正在度过一个美好的假期。“你们这些乖孩子们想去海边旅行吗?我所在的地方是一片如此壮丽的大海。从远处,我们看到银色的海浪扑面而来,喧闹而迅速地打向岸边。但在信中,他还告诉我的祖母:“能离开是一件好事……我们可能会在本周末离开这里,但目前还不确定。”

致以祖母的关于逃跑的这一信息让我不寒而栗。我必须找到海边的这个法国小镇勒巴尔卡雷斯。

这并没有什么难度:Barcares(位于勒巴尔卡雷斯镇)是一个法国拘留营,从1939年运营到1943年,里面关押的是西班牙内战中为失败的一方而战且非法越境进入法国以逃离弗朗西斯科·佛朗哥将军的独裁统治的左翼士兵。事实上,它就在地中海沿岸,离东南部城市佩皮尼昂不远。但它距离我计划在几周内攀登的著名的“自由之路”近100英里。我的感受就和《夺宝奇兵》中印第安纳·琼斯意识到纳粹在寻找约柜的过程中错过了关键信息时的感受一样——“他们完全挖错地方啦!”

新的方向

未经核实的历史正等着有人来逐渐揭开真相。法国只命名了一条越过比利牛斯山的“官方”逃生路线,他们其实忽略了许多其他的路线——这一点我即将亲自感受到。我需要另外一种登山向导来弄清楚为什么地图和我的家族历史看起来如此不一致。我随即联系了西班牙历史学家何塞普·卡尔维特(Josep Calvet)。他在比利牛斯山的一个小镇长大,写过几本关于穿过这座山的路线的书。正如他在另一个大陆通过Zoom向我解释的那样(我前男友西班牙语很好,他帮忙翻译的),“自由之路”只是270英里长的比利牛斯山的众多路径之一。(美国大屠杀纪念博物馆的历史学家彼得·布莱克(Peter Black)将路径的数量定为125到200。)卡尔维特博士还说,我的祖父在1940绝不可能走过“自由之路”;这不仅仅是因为这条路离Barcares太远了,还因为在战争的那个时刻,没有理由冒险走这样一条更为危险的路线。

“自由之路”直到1942年才成为一条颇受欢迎的路线——尽管十分危险且令人痛心。此前的两年里,维希政府逐渐实施了《犹太人身份法》等反犹法律,禁止犹太人在法国社会中承担起角色。生活越受限制,逃跑就越秘密和危险。

早期,比利牛斯山的巡逻较少,因此,犹太人多使用较低且比较好走的路线,其中一些就在地中海沿岸。但到了1942年底,任何试图逃跑的人都不得不爬得越来越高,以躲避当时控制该地区的纳粹分子——他们带着奥地利高山滑雪者和追踪犬寻找出逃的人。

纽约时报提供。

纽约时报提供。与我的家人不同,一些难民愿意分享他们的故事,世界各地的大屠杀博物馆都记录了这些故事。在美国大屠杀纪念博物馆,相关的书面和视频见证有一份来自一位名叫米歇尔·马戈西斯(Michel Margosis)的幸存者,他写道他的母亲花了约40000美元的费用来请一名向导带他的家人穿越比利牛斯山。另一名难民莎拉·恩格尔哈德(Sarah Engelhard)向蒙特利尔犹太人屠杀纪念馆提供了关于她1942年穿过比利牛斯山的视频证词。她回想起了向导当时说的话:“如果你能跟上,你就跟上。如果你跟不上,你就会被抛在后面。这就是动物的法则。”

我花了几个小时读、听和看这些故事和其他一些故事,每个故事都有自己独特的可怕之处。我渴望从我自己的亲人那里听到具体的细节。谁给他们带的路?还有其他人与他们一起逃跑吗?他们穿的什么鞋子?是什么植物划伤了我父亲的腿?当然还有,他们到底走的哪条路线?

卡尔维特十分肯定在1940年,我的祖父,以及紧随其后的父亲,是可以沿着地中海沿岸比利牛斯山的低处走一条相对容易的路线。在我们结束通话之前,他问起我祖父为什么会去勒巴尔卡雷斯。我告诉他我所知道的,那就是我祖父是在那里的拘留营。这位历史学家对此表示怀疑。

几周之后,他给我发了一封邮件。他在邮件中说:“你的祖父是在勒巴尔卡雷斯受训的外国志愿者(主要是波兰人)兵团的一员。他参加了法国外籍兵团进行军事训练。他不是那儿的囚犯。”卡尔维特博士附上了一份带有姓名和出生日期的打印表单的扫描件,上面第5403行下面写着:约瑟夫·萨伊博维奇。

刹那间,我感觉就像一千块拼图被倒在了桌子上,不管多努力、多有耐心,也不能确保最后会拼成一幅清晰的画。为什么我的祖父会加入法国外籍兵团然后又要离开呢?他的家人知道吗?我联系了一些研究大屠杀的学者,心想他们可能知道我不知道的一些事情。布莱克告诉我:“我猜测他当时在寻找任何可能离开的机会,而外籍兵团就是一个机会。他可以在法属赤道非洲或摩洛哥的殖民地继续战斗。然后他就可以借此机会越过边境线。”

艾丽莎·拉夫特(Aliza Luft)是加利福尼亚大学洛杉矶分校社会学教授,其研究考察了大屠杀期间针对犹太人的暴力行为。她提出了更多的问题。她说:“很少见大屠杀早期有人走那条路线。如果你祖父走过,那他肯定得有非凡的远见,并且了解主要由西班牙流亡者管辖的那些道路和关系网。”

拼图的图片逐渐开始清晰。我祖父的弟弟索利姆(Szolim)早在几年前就离开了巴黎,在西班牙内战中与社会主义者并肩作战。波兰出版物Wolna Młodzież曾宣布了他在战争期间的死讯。是不是我的这位舅老爷将他的兄弟介绍给了西班牙流亡者管辖的关系网,而这又在大屠杀期间救了我的家人呢?

作者徒步旅行的那条路位于Barcares南部,就在地中海沿岸。这条路全长约22英里,走完仅仅只需两天。(塞缪尔·阿兰达/《纽约时报》)

作者徒步旅行的那条路位于Barcares南部,就在地中海沿岸。这条路全长约22英里,走完仅仅只需两天。(塞缪尔·阿兰达/《纽约时报》) 路上的蝴蝶

路上的蝴蝶“就这样?”我差点喊出来。

当我从纽约飞到法国佩皮尼昂火车站见到阿兰和她的徒步旅行公司的合作伙伴理查德·普里姆(Richard Prime)时,我还在倒时差,所以我不确定自己是否听错了。阿兰说,优化后的路线位于Barcares南部,就在地中海沿岸。这条路全长约22英里,走完仅仅只需两天。我们将在早上从科利尤尔镇出发,每天徒步六到八个小时,沿途会露营,最终越过边境抵达西班牙波特布。与“自由之路”不同,这些比利牛斯山较低处的路线高度大约只有3200英尺。我不需要千辛万苦地爬到高处,这种轻松几乎让我觉得有点心虚了。

那天下午,我们开车前往Barcares的遗迹,那儿现在是一片废弃的、杂草丛生的田野,到处都是无人认领的拘留营留下的东西。我沿着一排排看起来像营房的水泥地基的地方走着,捡起了一枚子弹壳和一个生锈的带刺铁丝网——那儿有很多。马路对面是一座巨大的金属拱门,纪念曾经被关押在那里的西班牙共和党人;更远处就是我祖父在信中描述的银色的海浪。一个穿着暴露泳衣的男人从海滩上跑下来,试图让一只彩虹风筝飞起来。人们如果不加注意,很容易直接就开车开过这里,完全想不到它曾是拘留营。

第二天早上,我正式开始往上爬。第一个小时左右,我和阿兰沿路会看到各个年龄段的人,从小孩到已经成为祖父母的人——他们是在徒步前往这条路沿线的13世纪的堡垒圣埃尔姆堡。但是当这些一日游的人开始下山,阿兰和我则继续攀登,在我们到达西班牙之前都几乎看不到人了。

随着路越来越陡,我们到达了平坦的山顶Puig de Sallfort,阿兰向我讲述了她之前带着其他徒步旅行者沿着“自由之路”攀爬的故事。她说那条路上常有徒步旅行者路上过于劳累,身体出现状况,需要进行营救。而我们选择的这种“散步”——这是她的用词——更轻松、地势更低、也更短。这让我的气喘吁吁情何以堪。

我们在下午的最后几米冲到了Refugi Coll de Banyuls,这是一个先到先得的“避难所”,只为我们提供了一个屋顶和可以放置睡袋的木板条。普里姆在那儿迎接我们,他带着啤酒和一袋袋脱水的印度香料鸡肉和米饭提前来到了这里。(这个“避难所”也可以通过土路到达。)在阿兰的坚持下,我做了几次下犬式瑜伽动作,这样我的肌肉就不会在夜里抽筋,然后随着附近老鼠跑来跑去的声音入睡。

第二天早上,我在附近看到一块牌匾,纪念翻过这座山逃到法国的西班牙士兵,上面有一张用法语、西班牙语、加泰罗尼亚语和英语写成的地图,详细说明了他们所走的不同路线。几米外有一块大石头,上面刻着法语,翻译过来是“向成千上万的共和党男人、女人和儿童致敬……他们在与佛朗哥主义的三年战争后不得不流亡他乡。”“他们是欧洲反法西斯斗争的先驱。”

只有最后这一句话提到了欧洲大陆的法西斯主义。虽然有很多关于那些在法国寻求避难的人的信息,但没有关于那些逃离该国境内危险的人的信息。1939年人们从南向北穿过的那些山路,仅仅一年之后他们又沿着相反的方向从北向南再次穿过那些山路。不一样的独裁者,不一样的难民流动方向。

只有最后这一句话提到了欧洲大陆的法西斯主义。虽然有很多关于那些在法国寻求避难的人的信息,但没有关于那些逃离该国境内危险的人的信息。1939年人们从南向北穿过的那些山路,仅仅一年之后他们又沿着相反的方向从北向南再次穿过那些山路。不一样的独裁者,不一样的难民流动方向。我们第二天的徒步旅行是从Coll de Banyuls到Coll de Rumpissa,这段路非常陡,所以阿兰走在我前面,普里姆走在我后面。我们经过野猪粪便,直到这条标记清晰的小路逐渐消失。然后我们不得不用徒步杖弄开带刺的树枝。长而尖的刺撕破了我的裤子,在我的皮肤上留下了一道道血痕。我极度希望自己已经窥见了一些真相,因此我说服自己这些野生植物可能就是当初划伤我父亲腿的那些。这种莫名其妙的想法还有很多。

2003年9月,我父亲因脑癌去世后,一只鲜橙色的蝴蝶从我儿时的家中飞出来,继而飞过运出尸体的灵车。当时天很黑,只有几盏郊区死胡同的路灯——这并非蝴蝶这种昼行性昆虫出没的通常条件。在他去世几周后,我仍然处于一种崩溃状态。一位灵媒告诉我蝴蝶是我的父亲,他将总以这种形式出现在我面前。在我徒步比利牛斯山时,各种颜色的蝴蝶——橙色、金色、棕色、蓝色——在我面前飞来飞去,仿佛它们在为我加油。有人怀疑,比利牛斯山共有200种蝴蝶和28种日间飞行的飞蛾,这或许是真的。

位于西班牙波特布的沃尔特·本杰明纪念碑,这位德国犹太哲学家在被移交给纳粹之前在这里自杀。(塞缪尔·阿兰达/《纽约时报》)

位于西班牙波特布的沃尔特·本杰明纪念碑,这位德国犹太哲学家在被移交给纳粹之前在这里自杀。(塞缪尔·阿兰达/《纽约时报》)这一切可能都不会发生

我们在法国的最后一站是俯瞰地中海村庄滨海巴纽尔斯(Banyuls-sur-Mer)的山顶,在那里我们将会看到一块纪念犹太向导丽莎·菲特科(Lisa Fittko)和德国犹太哲学家沃尔特·本杰明(Walter Benjamin)的牌匾。本杰明是菲特科从1940到1941年之间带路翻过比利牛斯山的众多难民之一。在她的回忆录《从比利牛斯山逃出去》(Escape Through the Pyrenees)中,菲特科写道,在她一遍一遍走过的那条路线,可以看到“令人惊叹的蓝色大海和山脉,斜坡上的绿色葡萄园之间闪着金色的光芒。”

众所周知,本杰明当时坚持随身携带一个手提箱,他说这个手提箱比他的生命还值钱。1940年9月,他越过边境来到波特布——正是我要去的地方。抵达那里一天之后,他被发现死在旅馆房间里。(手提箱从未被找到。)历史学家认为,他当时发现同情纳粹的西班牙人即将把他送回法国,于是便服用了过量的吗啡药片。

我的祖父和随后我的父亲很可能也在这一时间穿过边境线。但凡转错一个弯,坐错了火车车厢、或者引起不必要的注意,我父亲都不可能穿过西班牙,到达葡萄牙,最终抵达古巴。在古巴哈瓦那呆了六年后,全家乘坐佛罗里达号来到美国。家族的姓氏改成了肖,父亲名字的拼写也有所改动。14岁时,他被安排上二年级学习英语,最终获得了工商管理硕士和博士学位,并成为气候变化的早期吹哨人。如果当初有一点儿差错,这一切可能都不会发生。

当阿兰和我到达这次徒步旅行的最后一个山峰时,菲特科和本杰明的纪念碑——我走的这条路线中唯一能证明逃离法国的犹太人的足迹的纪念碑——已经不见了。那儿只有一个生锈的金属底座。在某一时刻,纪念碑展示了她所走的那条拯救了许许多多的人的确切路线的地图,并标志着法国与西班牙无缝融合的有利位置。如果不是有一个带有蓝色马克笔的涂鸦者在“Ruta Walter Benjamin”指路标志上潦草地写下她的名字,她的痕迹可能已经完全从这条路线上消失了。(为什么这条路是以“他”的名字命名的,而不是以“她”的名字命名的,这在你当地的女性研究入门课程中有介绍。)

海边小镇波特布。(塞缪尔·阿兰达/《纽约时报》)

海边小镇波特布。(塞缪尔·阿兰达/《纽约时报》)我们一路下山,直到小路突然变成一条铺好的路。巨大的蓝色标志标出了法国和西班牙的分界线。在这些标志中间矗立着一座纪念碑,旨在纪念西班牙共和党人跨入法国70周年。默默地越过边境,我便来到了波特布。这里有一个小小的鹅卵石海滩和一些户外餐厅,提供类似的桑格利亚汽酒和辣味番茄酱拌马铃薯。这个小镇风景并没有特别吸引人,也算不上是个旅游胜地。

我永远无法确定我父亲第一次越过西班牙时看到了什么。但我希望他看到的是安全。

那天晚上,在与阿兰和普里姆会面喝卡瓦酒庆祝之前,我去游泳了。孩子们兴高采烈地从一个旧木码头上完成了炮弹跳水,一群围着浴巾的人躺在那里,还播放着西班牙流行音乐,十分热闹。在海里,我闭着眼睛仰面漂浮着,温暖的盐水刺痛了我被划伤的腿。

原标题:《徒步重走“逃生路线”,揭开一段大屠杀难民史》