蓬皮杜展“百年前的德国”:一幕20世纪的群像

大约100年前,一场艺术运动在德国发生——新客观主义运动诞生于一战后的德国,聚集了绘画、雕塑、电影、建筑等不同领域的艺术家和思想家,他们试图客观而冷峻地呈现战后的世界。日前,展览“德国/20世纪20年代/新客观主义/奥古斯特·桑德”在巴黎蓬皮杜中心开幕,从桑特的摄影作品《20世纪的人》,到奥托·迪克斯的肖像画系列,展览描绘了一幕20世纪的群像,也与经历着各种变化的当下世界产生了共鸣。

20世纪20年代,在一战后的德国,新客观主义(New Objectivity)运动兴起,它脱胎于达达主义和表现主义,反映了当时的艺术家和思想家们对于政治责任的意识。这些艺术家选择“展现客观的未经过滤的对象”,他们的创作则涉及摄影、绘画、雕塑、建筑、电影、素描、雕刻等不同的领域。用代表人物之一奥托·迪克斯(Otto Dix)的话来说,他们“渴望赤裸、清晰、几乎没有艺术地看待事物。”

“德国/20世纪20年代/新客观主义/奥古斯特·桑德”展览现场 © Benoit Gaboriaud

日前,展览“德国/20世纪20年代/新客观主义/奥古斯特·桑德”(Germany / The 1920’s / New Objectivity / August Sander)在蓬皮杜中心开幕,这是法国首个关注20世纪20年代的大展,共展出约9000件作品和档案,形成一场史无前例的展览。与此同时,展陈以“展中展”的方式呈现,将摄影师奥古斯特·桑特(August Sander,1876—1964)的肖像系列《20世纪的人》(Men of the 20th Century)作为主要线索。

《西德广播公司的秘书》,1931,《20世纪的人》系列

桑特的代表作《20世纪的人》是对于他那个时代的德国人的普世写照。蓬皮杜中心在介绍中写道,“这一极具影响力的作品描绘了德国社会的横截面,反映出作品创作时期的动荡和扭曲。”展览专门用一个部分来展现桑特的作品,而“展览的每个章节都以一组鲜少展出的档案收尾,这些档案突出了每个章节的核心,也展现了工作中的奥古斯特·桑德。这提供了一种双层的语境,不仅关注桑德与科隆激进派的交流,还将其与摄影史以及展览的其他部分联系起来。”

桑德是一位木匠的儿子,他于1876年出生在科隆东部的一个农业与矿业社区。他是在矿上当学徒的时候开始接触摄影的,当时一位来访的风景摄影师请他当向导。尽管桑德尔出身偏远地区,但他参与了当时的许多前卫艺术思想活动,其中就包括新客观主义运动。

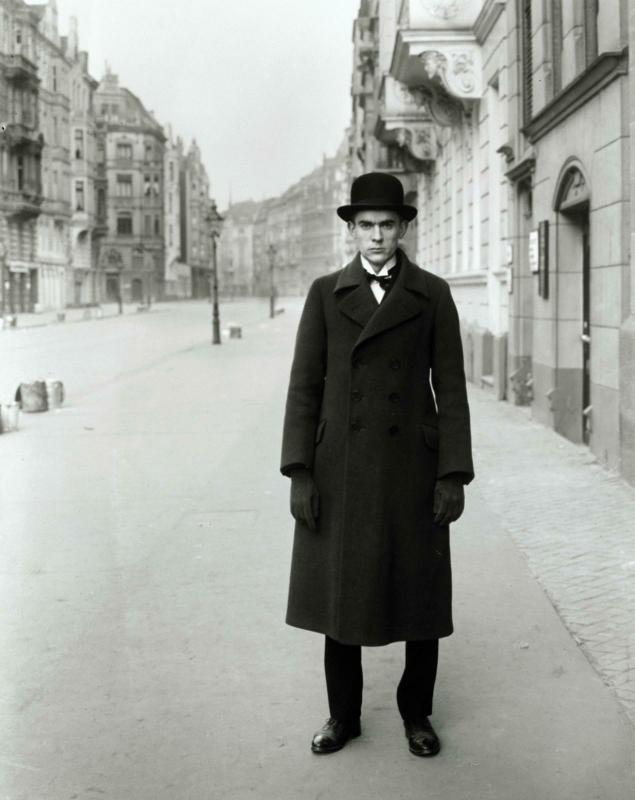

《安东·雷德斯凯特》(Maler Anton Räderscheidt),奥古斯特·桑德

大约在1922年时,桑德构思并着手创作起一部名为《二十世纪的人》的巨著,这部巨著旨在成为“一个时代的面相形象”,以及“普世人类的所有特征”的目录。他的肖像被分为七个类别,反映了桑德对德国社会秩序的看法。桑德以“原型作品集”(Portfolio of Archetypes)作为项目的序言,随后他将其扩展为不同的类别:“农民”(Der Bauer),“熟练技工”(Der Handwerker),“女人”(Die Frau),“阶层”(Die Stände),“艺术家”(Die Künstler),“城市”(Die Großstadt),以及最后也许是最引人注目的一类,“最后的人”(Die Letzten Menschen),包括老年人、残疾人和死者。

《无产阶级知识分子》(Geistesarbeiter des Proletariats ,1925),奥古斯特·桑德

桑德对于德国社会各种边缘因素的囊括——包括吉普赛人与失业的人——引起了德国纳粹的不满。1936年,纳粹没收了作品最初发表的版本《我们时代的面孔》,并且销毁了所有印版,几年后桑德离开科隆,带着大约1万张底片,搬到了相对安全的乡下,而剩下的2.5万张到3万张底片被烧毁殆尽。直至1964年去世,桑德的这个项目都没有完成。

如今,展览“德国/20世纪20年代/新客观主义/奥古斯特·桑德”展出了其中的部分照片。展览囊括绘画、摄影、建筑、设计、文学与音乐等不同方面,共分为八个章节,这些章节的主题呼应了桑德在自己的作品中创造的社会与文化分类。

“德国/20世纪20年代/新客观主义/奥古斯特·桑德”展览现场 © Benoit Gaboriaud

其中,“标准化”(Standardization)展现了对于表现主义风格的逐步抛弃,这在日后导致了新客观主义的诞生。“蒙太奇”(Montage)展示了新客观主义艺术家们继承自达达主义者、对于这种技法的运用。“事物”(Things)研究的是对对象的寻找,对摄影和静物等主题的兴趣,而“冰冷的面具”(Cold Persona)则探索了赫尔穆特·利滕(Helmut Lethen)关于一战战败后的屈辱感如何影响德国社会的想法。

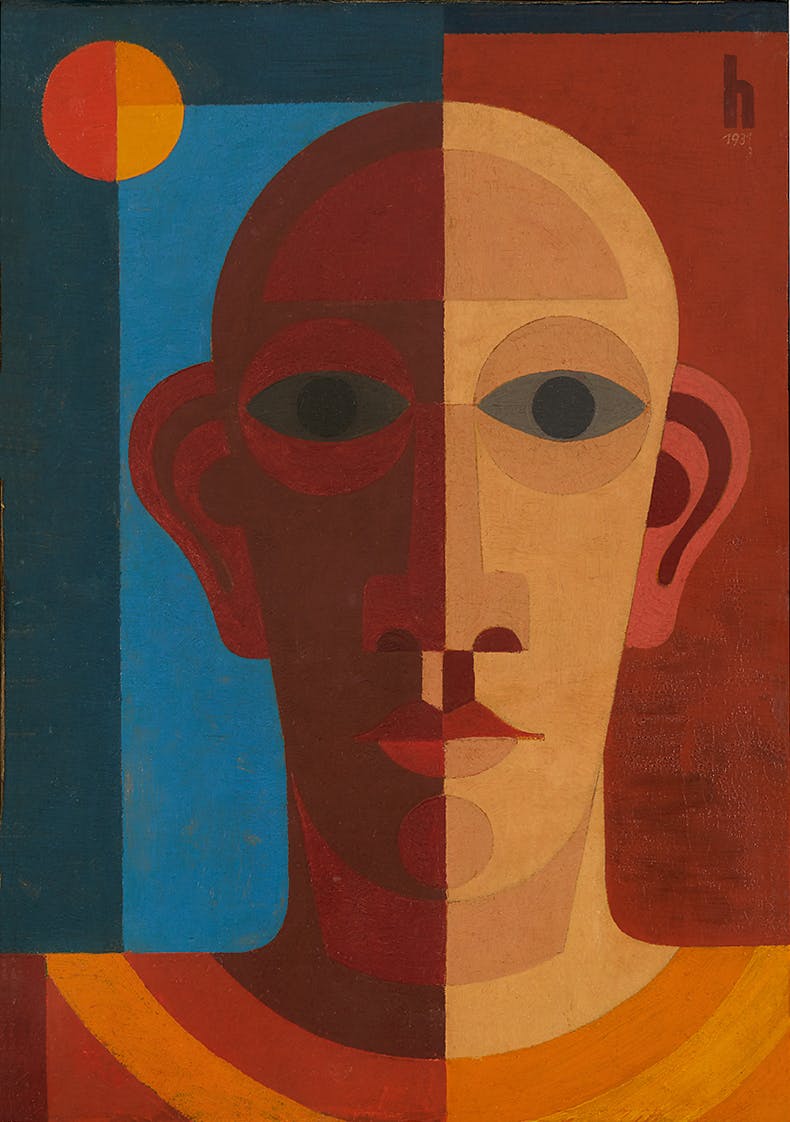

《海因里希·赫勒自画像》(Autoportrait,1931)

在“理性”(Rationality)一章中,展览研究了德国工业化的进步以及机器和工业对于新客观主义艺术家的吸引力。“效用”(Utilityz)则深入探究了“Gebrauch”的概念——即通过使艺术变得便于理解、甚而具有教育意义,期望艺术作品对社会是有用的。“越轨”(Transgression)研究了一战后对于传统性别概念的再定义。最后一章“向下看”(Looking Downwards)展现了新客观主义艺术家对于贫困阶层、对于那些被遗忘或是落后于经济复苏与技术进步的群体的关注。

《异装癖》(Transvestitenlokal,1931),珍妮·马蒙(Jeanne Mammen)

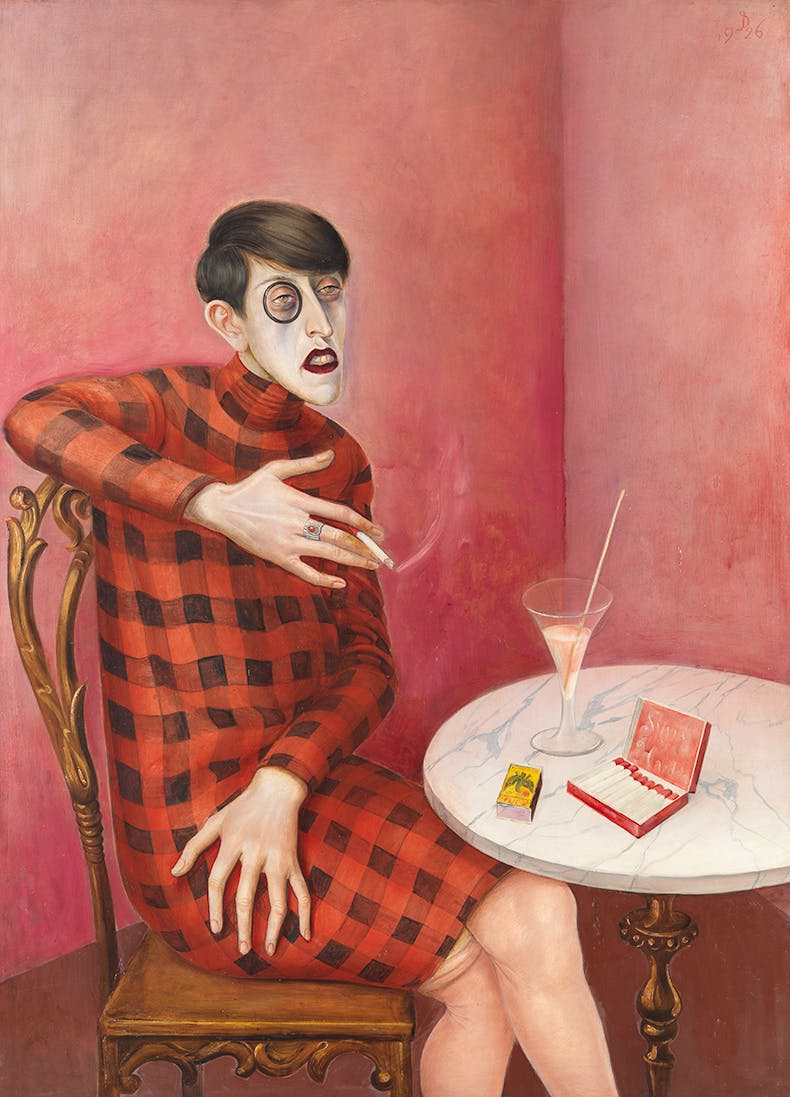

这些章节的主题在致敬桑德的同时,也展现了新客观主义运动的全景。从阿尔伯特·伦格尔-帕茨(Albert Renger-Patzch)在《世界是美丽的》(Die Welt Ist Schön)中的摄影作品,到恩斯特·克瑞尼克(Ernst Krenek)和保罗·亨德密斯(Paul Hindemith)的音乐,再到奥托·迪克斯最著名的肖像《舞者安妮塔·柏柏尔》(Portrait of the Dancer Anita Berber,1925)与《记者西尔维娅·冯·哈登》(Journalist Sylvia von Harden,1926),呈现出这一艺术运动的广度。

《舞者安妮塔·柏柏尔肖像》(Bildnis der Tänzerin Anita Berber,1925)© Sammlung Landesbank Baden-Württemberg im Kunstmuseum Stuttgart

《记者西尔维娅·冯·哈登肖像》(Portrait of the Journalist Sylvia von Harden,1926),奥托·迪克斯

阿尔伯特·伦格尔-帕茨

作为一种艺术风格,新客观主义的出现对于表现主义和达达主义展开了挑战,与此同时又深受二者的影响。1918年,表现主义艺术家马克斯·佩希施泰因(Max Pechstein)与塞萨尔·克莱因(Cesar Klein)汲取了达达主义的想法,在柏林建立“11月小组”,开始实践客观现实主义的艺术新形式,并在20世纪20年代举办了一系列展览。其中一场被策展人古斯塔夫·弗里德里希·哈特劳布(Gustav F Hartlaub)命名为“新客观主义”。这一艺术风格和运动由此诞生。从它的名字来看,新客观主义试图回归非感性的现实,聚焦于客观世界,而非表现主义那种更加抽象、浪漫或理想的倾向。这种风格与肖像画关系尤为密切,领军者包括马克斯·贝克曼(Max Beckmann)、奥托·迪克斯以及乔治·格罗兹(George Grosz)。他们那冷酷无情的自然主义式刻画,有时让人联想到古典大师们一丝不苟的创作,他们以一种辛辣的方式频繁地描绘着当时的魏玛社会。

《马克斯·赫尔曼-尼斯肖像》(Porträt des Schriftstellers Max Herrmann-Neiße),乔治·格罗兹

新客观主义在一定程度上正是对于一战经历的回应———在一战过后的几年中,表现主义内省与浪漫的语言似乎已经失效,人们对于广泛的破坏和贫困感到愤世和幻灭,为了表达战后生活艰苦的现实,转向现实主义的回顾逐渐浮现。艺术家的表达基于近距离的观察,冷静而克制。

位于蓬皮杜中心的展览是法国第一次对诞生于德国的新客观主义运动风潮的艺术与文化进行呈现。在当代欧洲民粹运动、多元社会、数字革命的交织之下,重新审视这一段德国历史,能够让人在昨日与今天境况之间产生类比。

展览将持续至2022年9月5日。

(本文根据蓬皮杜中心官网相关信息以及apollo-magazine、theartwolf、artforum等网站相关报道编译)