HOPE茶话会丨新“职教法”颁布,教育分层会加剧吗?

【HOPE按】

4月29日,HOPE学堂(HOPE学堂是一个服务中职学生与老师的公益团队,⻓期驻扎在职校,希望陪伴中职生成为自主、自立、自信的⻘年。)举办了一场线上茶话会,主题是“《职业教育法》修订对职业教育的影响”。新的《职业教育法》彼时将于5⽉1⽇开始实施,和1996年的《职业教育法》相⽐,它做了许多调整和改变。从最近⼀段时间的媒体报道来看,⼤家⽐较关⼼的有⼏个问题:

“普职分流”改成“普职协调发展”,这是什么意思?部分媒体将其解读为“取消初中毕业后普职分流”,但其实这是⼀种误读,分流依然存在,⽽且各地升普通⾼中的⽐例也要视情况⽽定。那么,“协调发展”这样的说法,究竟意味着什么?

⼤家关⼼的第⼆个问题,是中职之后的升学,即⼈们说的“读职校也能上⼤学”。确实从数据来看,现在中职升学的⼈越来越多,那么在政策上强调了“助⼒中职学⽣升学”,会给职业教育带来哪些影响?也有⼈担⼼这会是唯学历论的体现。与之相关的⼀个问题是“职业本科”,也是许多家长和学⽣关⼼的事情。

还有⼀个问题是校企合作。新的《职业教育法》强调⺠间⼒量和企业⼒量,这会给现⾏的校企合作带来怎样的影响?很多朋友关⼼的实习和就业问题,是否会有改变?

为了更好地讨论这些问题,我们邀请了七位⻓期关注职业教育、从事相关研究与实践⼯作的嘉宾,分别是⼈类学学者陈亚龙、上海财经大学副教授苏熠慧、教育社会学研究者柯岩、hope学堂发起⼈梁自存、在职业教育领域从业17年的职教⽼师Julia、建筑设计师也是摘星学坊创始⼈之⼀段鹏、德国耶拿⼤学社会学博⼠也是中德技能与社会发展研究中心研究员许辉。他们从不同的⻆度分享了自己的观察和实践。

2022年4月28日,河南省商丘市,夏邑县孔祖中专学生在了解机器人工作原理。

新版《职业教育法》,有哪些变化值得关注?

柯岩:新版《职业教育法》最早在2008年被提出(因不成熟而搁置),2014年启动,2019年形成初稿,2021年3月被国务院批准并交给全国人大审议(关于《中华人民共和国职业教育法(修订草案)》的说明)。人大常委会通过一年调研走访、意见征求,于2022年4月20日表决通过最终稿,于5月1日正式实行(解读 |《职业教育法》修订历程)。但这么长的时间里,舆论普遍不大关注,更没人去分析法律条文中是否涉及“硬分流”。相反,2021年3月教育部一个技术性规定(教育部办公厅关于做好2021年中等职业学校招生工作的通知)却引发轩然大波。

通知里面一句“保持高中阶段教育职普比大体相当”,在一些省市的政策跟进中,变得更加强硬,一些考生被强行划入中职,一些地方禁止招收初三复读学生。在学生、家长、教育单位的恐慌情绪之下,“强制分流”进入各大媒体的标题。而教育部对省市动作不置可否,有一种任凭风传,静观各路博弈的姿态,只要大家吵起来,本来不好推的改革也就有缝隙可入了。时间到了2022年4月,“法”姗姗而至,一言定音:“这回呀,咱是要把职业教育整条路都修平修宽,不是过去那种破路了,各位也就别怕分流了;没人怕了,自然也就谈不上‘硬分流’了嘛(教育部:把“普职协调发展”解读为“取消初中后的普职分流”系误读)。”

那么,法规中,是怎么去计划“修平修宽”到呢?

首先,明确强调了升学贯通体系。导致分流焦虑的题眼,不在于中职自身,而在于“中职之后怎么办”。以前的中专、技校还可能保留就业导向,但这一次彻底承认“中专学历不够吃”的现实,将中等职业教育作为升学导向的教育阶段。

随后,引导行政资源、市场企业进驻高等职业教育。甚至更多大学可能兼收专科生,把中职之后的出路拓宽。在学校之外,也倡导企业开办的岗位培训进修,打通进入整个职业教育体系。这也是希望企业纷纷重视人才培养。同时,教育部的职权也扩张到社会面,能撬动的资源也更多……再比如,以前隶属“劳动人社部门”的技工学校、技师学院,也并轨进入对应的中等、高等体系,教育部门可以进行统筹,试图改善以往“两条轨”的局面。

再后,一项特色设计是“学分银行”,推动不同学校之间的成绩互认。理想情况:一个学生有可能去很多地方进修,成绩记载在“存折”一样的东西上,还可能和职业资格证书打通。这和本科教育不一样,你不能又在北大学法律,又在川大学艺术,还记录到一张成绩单上。这反映出国家的价值导向:职业教育倡导平民化的“拉通对平”,本科教育倡导精英化的“掐尖分档”。

此外,我们把目光转移到县域层面,“职业教育启蒙”要求纳入义务教育阶段。这可能是希望针对性地解决县-乡镇生源难以参与本科竞争角逐的现实,提供一个保障性的出路。

以上都可以被视作新《职业教育法》对学校教育的变革意志,那么,学校可能发生的实际变化有哪些呢?

根据我们过去的研究,学校层面的办学发展,和学生个人层面的成长发展,是两码事。

1980-1990年代,职业学校软硬件都一般,但因为技术工人地位高、出路好,学生家长都抢着去。等到21世纪,教育部给职业院校下达了多种“建设指导意见”,学校各种指标都上去了,可学生们普遍反映“校强我弱”、“真想学本事,还得毕业后跟师傅”。这是因为,我国21世纪以来产业增殖不依赖技术革新,不重视技术工人,学生和老师都不把职校当作首选。这样整体低技术的背景下,个别企业车间掌握了高技术,也不会乐意共享给整个行业,以及整个行业的职业培训。

我们判断,大部分职业院校会依然遵循“双高层计划”的指标体系进行自身建设,对学生实际技能的帮助依然无力,因为企业资源对它们来说仍然稀缺。2014年以来,个别能对接到行业尖端技术的职业院校,会在未来扩大优势,而不是被拉平。以往有强大企业背景的技校,可能会进一步“吃香”,但学生转换选择的机遇会比较少。企业方面利用职校生填补农民工缺口的动机依然广泛存在,“校企合作”的质量参差不齐。糟糕的实习经历,实际上会造成“行业劝退”,学生不得不考虑从事一般服务业或小本创业。

2022年5月10日,重庆商务职业学院烹饪学院,学生参加该学院职业教育周西餐制作技能比赛。

市场资源更多渗入校园,对于参与到具体项目的学生,可能是发展的好机会;但对于学校师资的精力、兴趣和收益也造成改变,常规教学质量反而有下滑风险。这在本科院校是已经发生过的历史。当然,现有质量的教学内容可能也死板滞后,对学生帮助本已不大,再下滑一些也无妨。

“学分银行”在过去2年的实践,被疫情冲击,看不出效果。但总体来看,打通各路院校的壁垒,放弃本位利益彼此互认,需要至少2轮学生(6年)才会有明显起色。

县域尺度上,职业教育很可能和最近的“全国统一大市场”政策耦合,县域内半自给自足的劳动力要素循环被打破。对于关键节点的县域,可能是创收机遇;但更多腹地县域,可能面临用职业教育输送低端劳力的新一轮抽取。

从“普职分流”到“协调发展”,从“不同层级”到“不同类型”

梁自存:分享一个数据:2020年,大概有40%初中毕业生进入中职,2021年,这个比例大概降到了35%。现实当中,所谓的普职分流不是1:1的状态,所以我们看到,很多媒体内容是有误导性的。我觉得,普职分流依然会持续,只是这次用了一个词叫“协调发展”。我对于“协调发展”的理解是,各个地方的职业教育有更多的操作空间。那么,更多的操作空间是不是有助于当地去制定更好的政策来回应学生的教育需求呢?我觉得需要进一步观察。

Julia:以前我们一直把职业教育作为层次性的教育,是“低人一等”的,觉得到了职校的学生好像就是高考的失败者或者被淘汰者。这种刻板印象对职教的地位一直有影响。这次的法律把层次教育改成了类型教育,对职业教育地位提升绝对是好事,是值得庆贺的。

但这样的改变如何真正带来职教教学理念和师生关系改善呢?我工作这几年,有两个词在脑子里非常深刻,一个是“挫败感”,另一个是“刻板印象”。

挫败感,就是职校老师觉得上课的时候学生状态不佳,学生不投入课堂——给这样的学生上课,是非常没有成就感的。在这种情况下,老师特别容易产生职业倦怠心。从学生的角度,他们觉得老师比较自我中心化,不考虑学生的接受程度。学生们口头上会承认自己有问题——没问题怎么会来到职校?他们会说“我们学习上比较懒惰”,“我们不太努力”,甚至还有学生说“那肯定要怪自己啊,自己不好,考不上好学校,只能来到这个垃圾学校”,还有的同学说“我基本上就废了”。我直观感觉到,老师和学生尽管会有温情脉脉的情况,比如课后他们会交流,老师也会说学生好像只是读书不好,其他方面还可以,但是课堂关系实际上是对立的。老师的挫败感越来越深,甚至把挫败感转化为一种刻板印象——“学生真的很差”。

这一次《职业教育法》的修订,有没有可能是对职业教育的促进? 如何让所有人都能够意识到,是不是教学上面、理念上面存在一些问题?是不是社会结构存在一些问题?为什么你们就一定认为职校的学生是差的呢?你是用什么样的标准判定他是失败的呢?凭什么说他的智力是低下的呢?这个标准到底是什么?

另一方面,如果我们还是以考试制度为主,通过文凭的等级化来做职业教育,最后有可能把职业教育做得走样。新法特别强调了要打通职教立交桥,尤其是上升通道,要做职教本科等等。如果社会整体的评价体系、结构、制度都不变的话,有没有可能会造成学术漂移的情况呢?就是说职业教育的院校最后就无限向本科靠拢,什么事情都模仿本科,要搞职教本科,老师的学历要高,硕士不够了,要博士,然后职称要高,副教授不行了,要有教授。所有的标准慢慢都向本科去看齐了,职教本科自己的特色到底在哪里呢?假如说光有一个法,但是其他的配套没有,社会大体环境还是这样,有可能所谓的职业教育向本科院校靠拢,不仅没有给学生带来真正的好处,甚至还有可能让大家觉得,职教文凭还是属于综合本科文凭下面一层的次本科。

假如真的是这样的话,想要从社会公平的角度来提升职业教育的地位,就不太可行了。

“读职校也能上⼤学”,更公平的通道或唯学历论的加固?

梁自存:新法进一步打通了升学考试的通道。但这个通道一直都是存在的,比如说2019年到2021年这三年,高职连续扩招。最近这些年,“升学”的确变成重要的趋势了,全国范围内的一个数据是,中职学生就业的比例为35%,在约65%升入高等院校继续学业的中职生里,约10%升入本科院校。

新版《职业教育法》是否会导致职业教育重新落入学历教育的逻辑?这取决于几个因素:

首先,升学是以考试分数为准的。我们知道,现在初中毕业之后的普职分流主要还是建立在考试分数的基础之上,职校的招生往往晚于普通高中的招生,因此也给人们留下了一个印象,好像学习成绩比较差的学生才会进入中职学校,也让社会对职校留下了比较负面的评价。

那新法修订后会不会有改变呢?我觉得是有这个可能性的。从大部分家长的心态来讲,到底是上中职还是上普高,这是一个问题。对于成绩在中间摇摆的一些同学,可能会考虑说去职校更加有优势,可以去职教系统里面相对好的职校当中去。

所以我觉得,它可能会影响到一些职校的生源,从而在一定程度上能够平衡以往以成绩为划分依据的生源格局,从而有助于改变社会对职业教育的评价。

2022年4月29日,安徽省淮南市职业教育中心学生进行汽车维修项目操作。

另一方面,新法修订会不会影响唯成绩论的社会评价体系?这和两个因素有关。一个就是我们刚刚说的“如何录取”,第二个依然取决于职业教育的学生在劳动力市场上所享有的待遇。人力资源与社会保障部制定出台了一则《关于健全完善新时代技能人才职业技能等级制度的意见试行》,其中更进一步地强调了职业等级制度,将职业等级制度和绩效工资挂钩。也就是说,未来在劳动力市场里,至少从政策的意图来看,可能会在一些技能型的企业里建立以技能为考评标准的制度。但它能够在多大范围推开,是有待去观察的。

当然这里还有一个前提,就是这个职业等级制度怎么考评的。我知道有一些考评方式依然是以书面答题为主,这还是没有摆脱传统学历教育的考评模式。

我分享我在高职学校观察到的一个案例。去年遇到了两个学生,他们都是三年前毕业的,一个毕业后就去工作了,另一个去“专升本”了。我们这边大概1/3的学生会去“专升本”。当时“专升本”的同学对未来很迷茫,已经工作的同学反而侃侃而谈。我就一直想做一个调研:“专升本”的学生在本科受到的教育真的比大专好吗?他的工作真的比没有“升本”的同学顺利吗?这是开放性的问题。另外,我想很多同学选择“专升本”,还是因为就业市场对学历十分看重,就像很多本科生大一就开始准备考研一样。但这对就业有多大好处真的是一个问号,同样也是一个开放性问题。

还有一点,以前的职业教育比较看重培养一些基本的技术和技能,但智能时代就业形态的变化对职校整体人文素养教育提出了要求,不只是把学生当工具人来培养。新的《职业教育法》的修订,有助于我们去正视这一需求。

陈亚龙:“升本”这件事情比新的《职业教育法》来得要早,两年多以前就有这样的提法。一个学校能够如果取得本科资质,或许就能获得更多的地方财政倾斜。尽管学校本身是非营利目的,但实际也有利益取向,希望得到更多的资源倾斜以保证学校收获更多荣誉。之前我在西南地区某高职进行了一段时间的田野调查,该高职正在筹备升本科,过程中也遇到了一些障碍。

“升本”之初,学校遇到的第一个障碍就是学校规模。我做田野的学校规模不大,仅3000余名学生,土地面积也不大。他们不得不招足够多学生来证明自己的办学规模,以满足“升本”考核的指标要求。

这大概是国家治理的一种手段,就是“审计文化”。对于“升本”这件事情,如果要通过很多指标去考核,很多学校的问题就是怎样去达到指标的要求。相比1996年的旧版《职业教育法》,新的《职业教育法》在这方面的阐述更加具体、详细。

通过最近陆陆续续出现的对新法的解读,以及各个学校之间流传的“学习新改版的《职业教育法》精神”的一些文件,我也看到,字里行间都表露出严格的体系——建立起标准,有更具体的监督机制,有更高的要求。当然并不是说这些东西不需要监督和体系,而是说,如果过分放大“审计文化”,强调指标和数字的话,造成的第一个障碍就是很多职业学校、很多专业的规模达不到要求,学校将不得不想方设法满足指标要求,比如想方设法招生,而非想方设法提升学科的质量。

那么,哪些学校可以“升本”?

新法强调的“升本”不是以学校为单位,而是以专业为单位。我做田野的学校的管理者就面临一个尴尬的问题:你要拿出一个标准来说服“升本”评审方,说明自己有哪个专业符合升本要求。由于它现存的所有专业无论特色、师资和成果都不理想,最后管理者认为最有可能升本的专业是计算机/编程/软件。

但接下来又有“人”的问题。如果办计算机本科,大专管理者又觉得现在学生逻辑思维不够,最直观的体现是他们的高考分数不够高。“如果我们这个专业是升本的专业,那么对学生智力的要求要提高,要通过高考来遴选智力高的学生。”当然,没有证据说明智力水平高才能编程,但我们的文化刻板印象是这样的,包括我们对职业本科的想象也遵循着“什么是人才”、“什么是高端劳动者”的印象来的。

2022年4月28日,在位于重庆市沙坪坝区大学城的重庆商务职业学院文化旅游学院,学生们正在上实训课。

新的法律也谈到了“谁是受教育者”,但没有谈到受教育者的社会背景和文化背景。法律应该对所有的受教育者来说是公平的,但是在“升本”这件事情当中就体现出一个问题:如果学校希望“升本”,似乎无可避免的就要和现有的本科争抢生源。

最后我希望抛出来的一个命题是:我们需要想象另一种“本科”。如果去考究“升本”这个词,我们是不是需要对职业本科的目标本身进行一种重新的想象,才能够真正去克服刚才提到的这些问题?克服唯指标论,学校是否一定需要达到本科的办学规模?是否一定需要开一些“智力层次更高”的专业,遴选智力水平更高的学生?问题最后又回到了应试教育的“卷”之上。

Julia:作为高职老师,我们的感受是,“升本”这件事,不是你想不想“升”,而是你被迫必须“升”。因为现在学生和家长都认可本科,学校不升本科就没有活路了。这个跟中职是一样的,曾经上海中职是全国中职的标杆,但中职招生困难。面对这种情况,上海市也允许很多中职升高职了,高职面临这么激烈的竞争,都在升本科了,不然招生都招不下去了。

校企合作中,企业占据主导地位,学生权益能否得到保障?

苏熠慧:中国职业教育的顶峰,它的黄金年代,大概就在1996年旧版《职业教育法》颁布前后。但是到后来,受到了很大的挑战。1998年国企改制以及整个经济体制的变迁,对职业教育的影响很大。新法的改革方向是这些年来适应新变化而确定的一个方向,这些变化是对90年代到今天很多变化的巩固和确定。

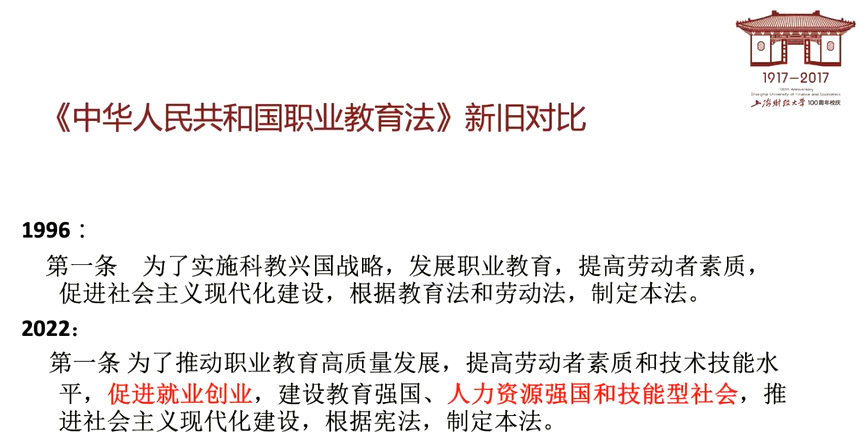

新《职业教育法》的颁布,很大程度上是为了促进就业创业、技能养成和人力资源投资,以带动整个社会经济转型。这是新法颁布的大背景。

1996年的《职业教育法》强调国家的引导,新法则强调市场的引导。

在1996年那个时候,没有太强调劳动力市场,也没有太强调企业和市场的主导角色。如今我们越来越普遍地谈校企合作,那个时候其实也有,但是1990年代大量国企和职校有平等互惠的关系,这个关系其实仍然以国家为主导,是在计划经济体制下形成的。从1990年代之后,职业教育的发展导向是由国家补助,但同时强调企业角色。1990年代及之前的国企与职业学校之间是比较互惠平等的关系,慢慢变成了交换的关系,而且不太对等。现在的校企合作中,企业占据主导地位。说是校企合作,但往往是企业主导学校,包括专业设置,企业起了非常强势的作用。

在新法中,我们可以看到不少“企业主导”这样的表述,它们强调了市场和企业的力量。随着校企合作的普及,可能会有一个趋势:企业占据主导地位,职校被企业牵着鼻子走,职校就非常被动,职校的专业设置和实习形式、实习安排都会受到影响。在这个过程中,学校没有太多权利跟企业讨价还价。要看企业是想获得廉价劳动力,还是把校企合作作为企业人力投资的培养方式。主要看企业动力,而企业动力和产业转型有很大关系。企业是逐利的, 面对产业转型、社会冲击,企业也有自己的压力,这些都会影响不同行业、不同规模的企业建立校企合作项目的动力,而企业又会反过来影响职校本身资源、专业设置、招生计划的制定等等。因此这一问题要放在更大的背景去看。

我们很多家长、同学希望通过职业教育实现自己的价值,包括得到比较好的教育,但这个趋势下,往往要看企业怎么定位——企业如果需要的是技能型人才,或者愿意承担国家关于建立技能型社会的需求,可能会在校企合作中提供培养顶尖技术人才的机会,但这个机会不会普遍存在。企业算得很精的,它们以投入产出为考量,可能会为了培养高精尖人才提供一些机会,但不会很多。这样,未来的职业教育内部可能会出现一些分层。尤其,如果市场的力量和企业的力量越来越主导的话,对于整个职业教育体系,它会有很多牵制的作用。

另外,在新法里面提到了实习问题,1996年那版《职业教育法》没提。新法的讨论更多是围绕学校、企业、国家来进行的,提到校企合作经费由哪个主体承担,什么方式来合作,还提到了规范化合作,提到了以协议的方式来做,也提出了要避免校企合作的滥用。这在过去的政策里面不太突出。

但是至于学生在实习中是否被认定为劳动关系,新法没重点讨论。1996年的《职业教育法》的母法是《劳动法》,新《职业教育法》的母法是宪法。这会引出一个很重要的讨论:过去10多年,包括现在对于实习生的认定,都没有很确切的规定,因为大家签订的是实习协议而不是劳动合同。比如实习过程中受伤,因为认定不是劳动关系,那不能享有工伤赔偿。这一问题一直都没有解决,现在《职业教育法》也没有具体规定在实习过程中对学生如何保护,更多是讨论企业和学校之间的权力和义务。这方面还是一个很大的空白,将来也会有一个长期的问题存在。

许辉:我本身不是专门关注职业教育的,我是关注产业发展的,特别是制造业。在某种程度上,在某个时间点,我跟职业教育发生了很奇妙的连接。早大概十年前,在做富士康研究的时候,一起工作的同事们都是某个职业学校派过来实习的学生工。我第一次关注到职校,是关于工厂实习这个问题,大量的学生以实习的名义被派进工厂里面打工。

我们看到,除了《职业教育法》,还有前两年的职业教育改革方案,这些是一整套制度建设。它们在这个时间点推出来,是有时代背景的。

1990年代的时候,世界银行出过报告,分析职业教育发展和工业化的关系,结论是职业教育对工业化、产业发展有推动作用,可以为产业发展提供有素质的劳动力。当然我们过去30多年经济发展也是遵循这一模式,小学、中学阶段抓职业教育,减少文盲率,使之能够从事流水线上的工作。当时的结论是:过去中国的义务教育和职业教育发展对于劳动密集型和出口产业有作用。

但现在我们面对的转折点主要有两个方面:

1.人口红利消失,劳动力结构变化,难以大量提供劳动力;

2.当中国度过劳动密集阶段,向资本密集或者技术密集型转变,引入装备需要更高程度的人力资本和大量的技术工人。

从这两个方面来看,这个节点会要求我们重新去探索方向——提供更高素质的劳动力,提升工人的技能水平。

“扩大蓝领工人的蓄水池”,我相信这是“普职分流”引起争议的点,人们担心学生读职校后的出路是进厂做蓝领,这可能和学生的家庭期待不太一致。职业教育现在的角色是要应对产业出现的问题,那么有几个需要探讨的点,比如国家的角色。从过去几年国家的投入和调整来看,似乎国家的角色在加强——通过宏观上制度的组合拳,希望有更多作为。但,在执行层面谁来承担?市场和企业被希望参与其中,那么谁来投资?企业有意愿参与这一过程么?愿意出多少钱助力学生技能的提升?我觉得这个存疑。

如何避免校企合作成为滥用学生工的制度?我觉得这一点需要在落实过程中有所改变,最后还是要市场来检验。

学校方面,一些新兴专业的老师的专业背景与之沾边,但不精通,教学有问题;学生需要实习,要使用设备,谁来付钱?即使政府投入,设备的使用率是多少?如何解决师资问题?双师型制度建设挺实在的,需要大力推动,让企业人员进入职校。把企业和学校人员进行双向融合很重要。我之前尝试过相关推动,但涉及了利益冲突——钱怎么分?利益冲突会复杂化这一过程。

2022年5月11日,安徽省亳州职业技术学院智能工程系机电一体化专业的学生正在上课。

社会力量如何参与职业教育

梁自存:新的《职业教育法》明确提到了社会力量参与,公益机构在类别上受到了重视,这对我们来说是一个利好消息。

过去我们一直关注职业教育的教学质量,其中很重要的就是如何去改革职业学校里的人才培养模式,最直接来说就是老师的授课方式。在职校当中,很多课程依然是传统的讲授,其实这与职校学生的学习习惯不一定互相适应,也不一定符合职业教育对人才培养、人才评定的需求。我们作为一个民间公益团队,也一直在努力用教育戏剧等方法,试图帮助老师学习新的参与式的教学方法。我觉得未来这个方面还有相当多的路需要去走。

另外,《职业教育法》里特地提到了,要在中小学阶段开启职业教育的启蒙。我觉得这是一个很有意思的提法,它给从小进行职业教育的普及打下了一个很好的基础。同时我觉得它也在一定程度上改变了职业教育的内涵。职业教育不是进入到职业学校之后才开始进行的,一个人对于职业的认知可能从小的时候就开始了。

这样的一个利好消息,它建立于职业学校在招生上公平公正的基础之上,否则的话很有可能变成“一些学校用各种歪门邪道的方法提早进行分流”的操作。

当然它也给我们公益机构留下了很多空间,我们如何在法律的指引下面去做更多,去帮助学生建立更好的职业认知,更好地找到或者更早地找到自己喜欢做什么,找到未来的职业理想,去树立自己的学习方向,看自己更加适合进入哪一种教育系统。

但前提就是我刚刚说的,招生上面是否严格遵守相关的法律,另外这也有赖于职业教育质量的提升。总而言之,从一个公益机构或者说公益服务的角度上来讲,我们更加关注的依然还是职业教育如何能够提高质量,回应更多职校青年的成长需求。

段鹏:我分享一下作为刚刚进入职业教育领域的建筑设计师的想法。

我们办深圳摘星学坊的人都是在社会上的老油条、老江湖,从教育领域出来的不多,即使有,也是在教育领域干了三十多年的教师。我们当初做职业教育,其实没有考虑什么法不法规不规,只是考虑这件事对社会、对这些有需求的人有没有用,从社会的需求出发来做。

谈到这个《职业教育法》的变更,我觉得它是一种自上而下的改变,更重要的其实是来自民间的改变,包括职业学校的资源更好、老师更好、生源更好,包括社会认知,包括同工同酬。需要自上而下和自下而上的结合,移风易俗。

职业教育内部的分层会加剧吗?

苏熠慧:关于升学,现在已经有专升本、中职办高职等途径,新的《职业教育法》就是把这件事进行了巩固和推进,其实没有在资源配置上做太多改变。譬如说“互相融通”,其实没有改变大的资源和配置,只是开放了一些职业本科的口子和机会。例如,可能在一些本科院校里设置相应的专科专业,或者是划定一定的招生比例给专科的学生。但具体怎么样,还要看学校安排,只是在大的体制上给予了一些机会。如果未来职业教育内部分层加剧,这样的机会通常会给职业教育里最优秀的学生。可这样的学生比例并不多——那其它的学生怎么办呢?

至于学分互认,是所有学科或者基本学科可以互认,还是只限于非常少的一部分?另外,还有一个比较矛盾的地方:在这次的职业教育法里,提到很多关于培训的认证,但是我们知道,现在劳动力市场里,国家正在取消很多证书的认证。这样的矛盾怎么解决?

种种机会可能会给少部分的学生,但随着职校对企业的依赖,随着从国家主导到企业主导的转变,职业教育可能会受到大的劳动力市场变动的影响。这几年,由于经济的波动,大学生都出现“内卷”的情况。从总体来讲,职业教育仍然要面对经济波动的影响,但是对于少部分人来说,也确实存在一定的机会。

梁自存:我也认为新法的出台可能会加剧职教系统内部的分化,加剧高职升本的趋势。在实际上在过去这几年,就有很多高职院校努力升本。前几年,好像有十所本科职校,到今年好像是三十多所,这个数据应该还会继续增长。

其实很多学校都已经提出了一个口号,说要把自己的高职院校打造成为职教系统里的北大、清华。所以未来肯定会出现一批集各种资源优势于一体的职业学校、职业本科院校或者职业高职院校。与此同时,在经济欠发达的地区,资源方面不占优势的学校可能会更加弱势。我们做职校学生服务,会更加关注这样一批学生和学校。去年,我们在广州地区做过关于学生就业的调查,就发现了一个小小的趋势:相当多的同学,尤其是从外省来到广东省来读职校的学生,他们在中职毕业的时候更有可能选择直接就业,而不是去升学。所以我觉得这是非常值得关注的。

职业教育应该培养完整的人,而非工具化的人

梁自存:社会经济结构会对教育产生引导和制约。如果去研究普通大学生毕业之后的就业,就会发现产业结构对就业的影响也很大。

如何平衡个人选择和产业影响?首先每个人选择自己的职业和未来发展,不可避免要考虑到社会发展的趋势。基于这个,我们怎么帮助青少年建立对于社会的认识,对于自己的探索,反而更重要。而不是说,当面临升学和就业问题,只能仓促被动选择。很多大学生在高中阶段选择大学专业,也是稀里糊涂就选了。所以要做职业启蒙,多做探索,多了解社会不同行业,这可能是有好处的。还有一点很重要,职业教育是一种教育,应该更大力度发掘教育本身的内涵,即使是在满足劳动力市场需求,同时也是在培养一个完整的人,而不只是培养一个工具化的人。

Julia:这对我来说是个终极化的问题,我也想了很久。职业教育一直都是强就业导向的,我感觉现在国家挺焦急的,很想把职业教育作为工具。在这样的社会环境下面,不管是从政治要求,还是从市场结构和逻辑来看,个人的特长、喜好和天赋的发展必然是被忽略的。职校包括本科院校都会有“空心人”这种现象,学生不太知道个人兴趣、个人喜好是什么。

我经常想,我们一面说要提高学生的职业能力、职业素质,培养高水平高技能人才,但这个过程学生本身是不参与的。学生的自尊感很低,很淡漠,他会觉得自己一直被赋予“失败者”的形象,突然职业教育被抬这么高,有一种错位的感觉。把学生的自我行动力和自我意识激发出来是很重要的,但是很多学校做不到。HOPE学堂在做的事情就是在做学校欠缺的方面,把学生的自信心和自我认知激发出来。

关于怎么平衡个人发展和社会需求,以及应该在教育的哪个阶段强调职业教育,这次法规修订里面,从基础教育开始就强调职业意识,想早一点让大家有这么一个认知。但具体怎么做,在社会大环境下,还是更需要有反向思考能力的教师愿意投身其中,需要有革命性的教师来做这个工作。因为现在从上到下,就是这样的状态,只能寄希望于自下而上,看有没有一种机会和希望。