沙龙|冯淼、李里:重访革命中国的婚姻、法律与妇女解放

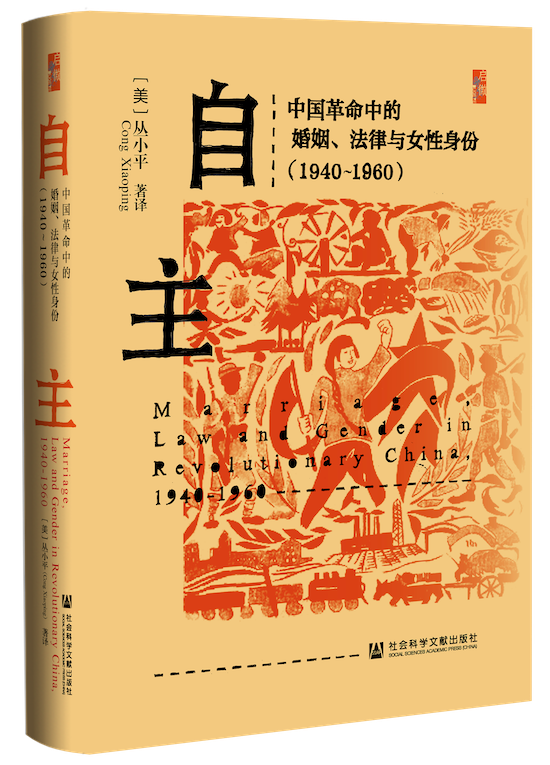

20世纪中国社会以及知识界接受了大量的外来词语,本土的社会革命实践不仅选择性地消化了这些外来词语,赋予它们新的内涵,而且创造出新的词语。这种学习与创造,既是一种本土经验结晶,又反过来指导革命实践,是20世纪上半叶中国革命的重要产物。美国休斯敦大学历史系终身教授丛小平在其所著《自主:中国革命中的婚姻、法律与女性身份(1940~1960)》(以下简称《自主》)一书中围绕中国共产党在陕甘宁边区的婚姻改革实践,巧妙抓住从婚姻“自由”到“自主”这一核心法制理念的变化,阐述了边区司法体系建设的具体进程以及中共革命的历史经验。

2022年4月19日,社会科学文献出版社学术传播中心举办线上读书沙龙,邀请中国社会科学院近代史研究所助理研究员冯淼与天津师范大学历史文化学院副教授李里,围绕《自主》一书展开讨论,从自身的阅读体会和研究经验出发,重访革命中国的婚姻、法律与妇女解放等问题。

丛小平著《自主:中国革命中的婚姻、法律与女性身份(1940~1960)》,社会科学文献出版社,2022年3月

重审中国革命中的妇女解放问题

《自主》一书的研究对象主要是1939年陕甘宁边区《婚姻条例》的颁布及其后边区法院作出的一系列修改和调整的历史。全书内容十分丰富,涵盖了陇东地区婚姻习俗、经济社会关系与司法实践,还包括边区司法体制的形成、婚姻法改革以及性别政治文化,特别是以“刘巧儿”原型的封捧儿离婚纠纷案为线索的探讨,一直到“刘巧儿”不同的媒介形象的分析等,非常精彩。

冯淼长期关注革命文化及国际视野下中国革命,回顾相关学术史,她指出,《自主》一书在方法论和问题意识上体现了21世纪以来中外学界关于社会主义革命与妇女解放问题研究的一个新趋势,即不再执着于“妇女解放”与否这一层面的问题,而是转向婚姻、家庭和参政方式等妇女经历本身。

“妇女解放”是社会主义革命特有的一个命题,一直受到学界的关注。1980年代社会史、性别史研究兴起,西方史学界特别是持批评分析视野的学者从历史学、社会学以及跨学科的文化人类学等视角,分析社会主义革命中有关妇女解放的诺言是否兑现的问题。当时,有很多学者认为,在社会分工、传统家长制等方面中国的城乡女性依然受到困扰,社会主义革命并没有解放妇女。

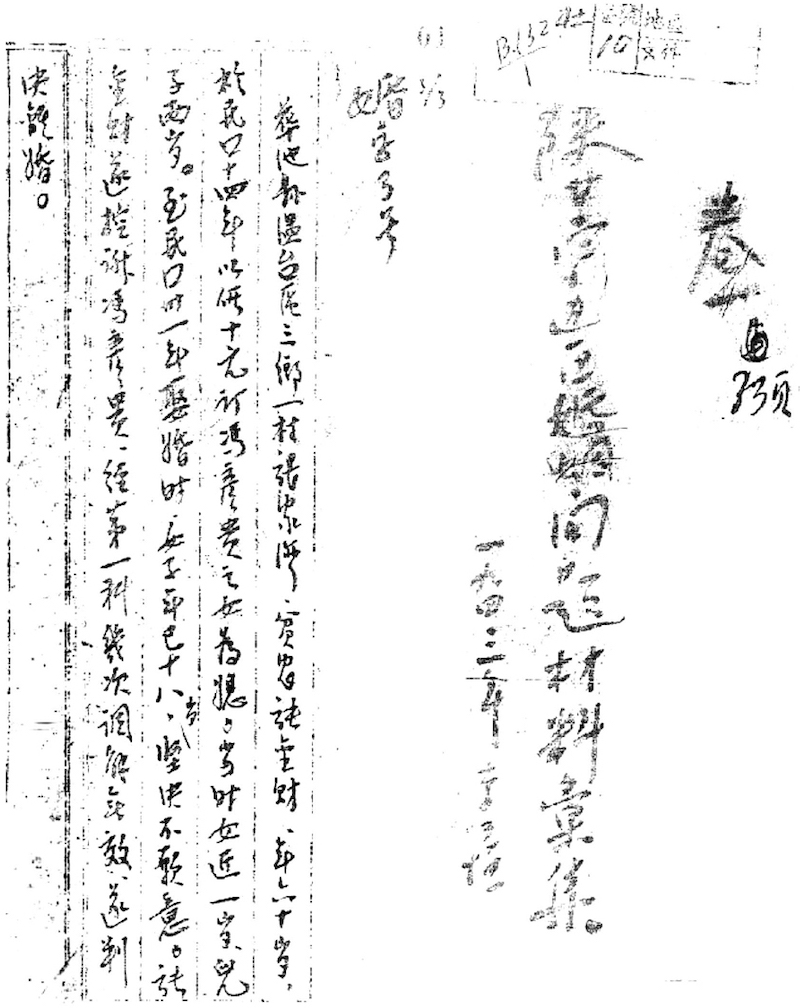

《陕甘宁边区婚姻问题材料汇集》(1943)

冯淼举例,1983年曾出版了三部关于中国妇女解放的学术著作,朱迪思·斯泰西(Judith Stacey)的《中国的父权与社会主义革命》(Patriarchy and Socialist Revolution in China) 、菲莉斯·安德思(Phyllis Andors)的《未完成的中国妇女解放,1949-1980》(The Unfinished Liberation of Chinese Women, 1949-1980)以及凯·安·约翰逊(Kay Ann Johnson)的《中国的女性、家庭与农民革命》(Women, the Family and Peasant Revolution in China)。这三本书从各个方面对中国社会主义革命中的妇女解放问题有很多判断性的结论,出版之后引发了很多讨论与批评,尤其是史学界的批评。其中最典型的是1990年代出版的《期许的笔记:向社会主义过渡中的女性》(Promissory Notes: Women in the Transition to Socialism)。该书是由玛丽莲·杨(Marilyn B.Young)等19位致力于中国、欧洲及第三世界国家社会主义革命与社会性别史研究的知名历史学者对谈会议的文章集结,书中总结了社会主义妇女问题研究面临的一些困境,大致有三个层面:一、社会主义国家经济发展与革命的矛盾;二、第三世界国家的社会主义妇女问题往往与民族国家问题紧密联系、很难割裂,在研究中如何权衡有很大的困难;三、理论与现实的张力,马克思主义理论本身对于很多问题没有给出答案或解释路径,特别是缺乏对于社会分工的理解,缺乏对于比如封建思想文化持续存在等问题的深入讨论,也缺乏普通女性的视角与经历以及实践层面的材料。这些困境对社会主义妇女解放问题的展开分析造成了很大的困难。

与此同时,中国领域的劳工史和妇女史专家也作出了积极回应,如贺萧(Gail Hershatter)和韩启澜(Emily Honig)就分别撰写书评指出这三本书存在的问题。两位学者都注意到,相关研究中频繁使用的“父权制”这一概念过于笼统抽象,也没有说清楚在具体的中国革命中,关于妇女解放问题“父权制”究竟如何体现。而且,这三本书在史料运用上,少见真正的、具体的女性经历,多见中共政策中所呈现的概括性女性形象,而且忽略了政策的落地过程与实施结果。也有学者认为这三本书实际反映的是其作者自身对于家庭和个人解放的愿景,他们并没有把这个问题还原到中国革命当时的政治、社会以及经济语境下去考察,更多的是1980年代冷战意识形态思潮在研究中的反映。

由此可见,西方史学界在20世纪80年代就已清楚地指出这批研究在史料、方法论和问题意识上存在重大局限和疏漏。然而,这三本书的影响至今仍在,冯淼指出,在今天美国的教室内外,无论是学术界还是在教授中国社会主义时期妇女问题的课堂上,这三本书依然得到引用。历史学家尼尔·戴蒙德(Neil J.Diamant)在回顾这段学术史时,曾用“日常智慧”(conventional wisdom)来形容这批研究在知识界的深远影响。

在此背景下,今天的研究者该如何重新审视和看待社会主义革命与妇女解放是一个很重要的问题,有很多学者已经做了这方面的讨论。冯淼认为,可以从经验研究和问题意识两个层面进行梳理。在经验研究层面,20世纪80年代以来,社会史转向和新文化史的兴起,大量地方档案史料的挖掘与整理,使得具象的、微观研究和分析成为可能,不仅仅停留在宏观叙事或政治史研究层面。比如在新革命史研究中,李里关注了白区革命夫妻等社会层面问题;在问题意识层面,如钟雪萍、宋少鹏、贺桂梅等都作出了有益推进,妇女解放问题面临的是革命跟历史双重内涵的推进。

冯淼对此进行总结,20世纪的中国革命是一个底层劳工群体的结构性变化,面对的是革命变革与重建社会结构的目标,它在革命实践过程中难免会遇到各种挑战。而丛小平教授充分发挥了经验研究和问题意识两个层面的优势,《自主》一书运用了很多1937年到1950年陕甘宁边区高等法院的档案以及相关的口述访谈材料,这些材料相当宝贵。在具体写作中,又非常好的结合了社会史研究和革命史研究新成果,丛小平教授的研究是对相关领域非常大的一个推进。

陕甘宁边区高等法院原址

革命史研究需要关注女性的自主性

李里通过对比以往的革命史研究指出,以往关于革命根据地的婚姻史研究往往陷入二元论中。一种是解放论,认为革命将女性从传统社会束缚中解放出来,促使妇女翻身、参加革命。后来有的学者对此提出质疑,认为革命中也存在延缓解放女性的一面,而且地方婚俗等因素使得妇女被压迫的现象依然存在。实际上,无论是认为革命解放了女性,或是认为革命延迟女性解放的观点,都将女性置于一种等待解放的被动地位,认为在传统社会中女性没有自主性。这种二元对立的研究观点一度使得革命史的女性研究难以突破,而丛小平教授的研究为突破这种困境提供了典范。

李里认为,《自主》一书深化了革命中女性自主性的研究,全书结构巧妙,以陕甘宁边区的封张案为线索,从婚姻社会、革命法律、宣传文艺联结起大半个世纪革命中的女性议题。《自主》没有将女性视为等待解放的无差别个体,而是将其置于历史社会关系中,注重发掘女性的能动性是如何在当地婚姻关系中表现与被遮掩的,突破了以往的二元论论述困境。例如书中对1943年封张(封捧儿与张柏)婚姻纠纷案的梳理,颠覆了原来一种简化的革命叙事。在封张案中,封捧儿首次婚约是以“婚姻自由”这种“进步”理由解除的,而第二次的抢婚看似是一种强迫结婚的“落后”行为。但《自主》一书通过对案件的梳理,证明第一次解除婚约只是反映了女方家长的意见,封捧儿的意见并没有被充分表达;第二次通过抢婚缔结的婚姻反而有封捧儿主动参与的因素,其实是一种男女方共谋的状态,女性不满于家庭为其订立的婚姻而联系了她的意中人实施抢婚,彰显了女性的自主性。最后,在封捧儿上诉的过程之中,边区政府调整了自己的司法实践并承认了这种婚约的合理性,即承认了封捧儿在该事件中的自主性。李里认为,这就提醒我们注意革命中婚姻变革的复杂性,当事人的自主性也需要放在具体的社会关系中辨析。毕竟在大多数情况下,婚姻并非简单的个人决定,而与地方社会、经济、制度密切相关。长期以来的解放话语,在理解地方社会在革命中的实际演化过程方面可能过于简化,反而遮掩了历史当事人复杂多样的自主表达。

丛小平教授采访封芝琴老人,2005年7月21日

李里指出,以往革命史研究的突破有一个很大的障碍,就是史料的限制。长期以来,革命史的史料大部分来自于中央颁布的政策文件,多集中于政策路线等宏大内容,很难了解基层的革命状态。近年来,随着史料文献日益丰富,研究方法日益更新,革命史研究领域也日益拓展。而随着社会史研究的兴起,现在很难将革命单纯视为一种精英人物运筹帷幄的演义,而是将革命视为与社会经济文化变迁密切关联的复合体。革命之所以是难以忽视的历史现象,也恰恰在于它的影响深远广泛,关乎普罗大众的日常生活。所以我们现在的研究更重视革命当中的普通人的革命体验,从普通人看革命。这是革命史研究的深层推进趋向。在新革命史研究领域,李金铮、黄道炫等学者已经在这方面有所开拓,取得了丰富成果。而以往在革命史研究中,女性研究很容易被归于社会史范畴,好像和政治史、军事史这些传统主流研究没有太大关联。其实这种研究划分可能忽视了革命演进中政治与社会的密切关联,缺乏从两性关系的角度分析革命的运作演化,形成了部分研究盲点。因此,这些问题值得我们进一步关注。

古元:《调解》,《解放日报》1942年12月19日

再思革命地方实践:从“自由”到“自主”

《自主》一书通过封捧儿这个很具象的案例,实际上观照了整个陕甘宁边区婚姻法改革的历史。冯淼指出,该书一个非常核心的历史起点,就是1939年边区婚姻法的颁布以及之后边区政府在1944年、1946年对其进行修改。历史学家注意到这中间有个很离奇的现象,即1939年之后出现了大量的离婚纠纷案件。如何解释这两个层面的历史现象,为什么有这么多离婚案件出现,为什么1944年、1946年又连续进行了两次的司法修改?冯淼又重新回到相关学术史,为我们揭示《自主》一书对此的回应与突破。

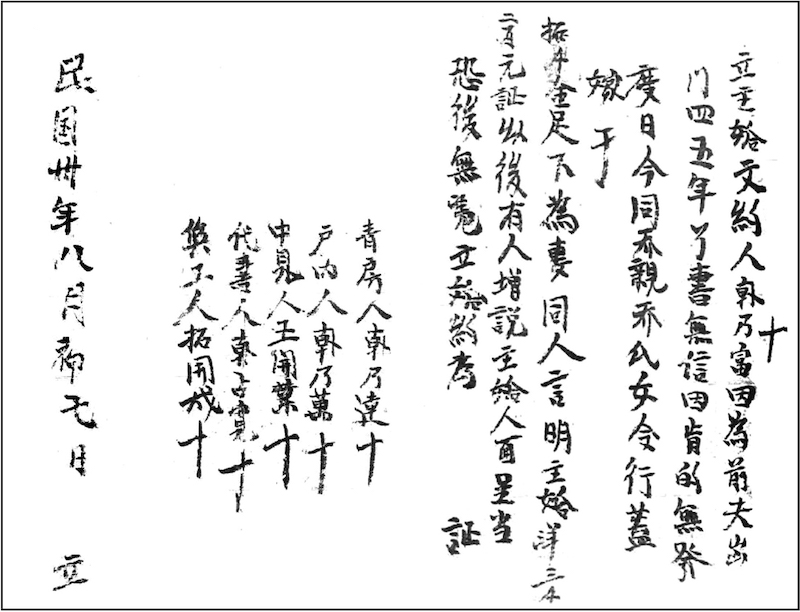

《自主》一书利用了大量的边区政府的审理案卷,这些卷宗记录非常具体,包括有跟农村妇女对话,司法司法干部的对话,还有整个审理的过程。丛小平教授研究发现,离婚纠纷案一个很重要的因素就是彩礼,这需要将观察视角重新放置于陇东地区特殊的历史地理环境与特定的文化风俗中。陇东地区位置偏远经济条件单一,受当地劳作方式的影响呈现季节性劳工移民的人口流动态势,这些因素就都导致了婚姻在当地是一个家庭很重要的生存策略,也就是说婚姻不是两个人的事情,而是两个家庭的事情。所以,谈婚论嫁首先就要谈嫁妆、谈彩礼,而且在订婚之后可能就开始了长期的彩礼支付过程。当女方家庭觉得彩礼要少了,想要反悔的时候,1939年颁布的婚姻法中强调的婚姻“自由”理念便成为可资利用的有效借口,封捧儿就是典型案例。

冯淼总结,此时的离婚纠纷实际是一个经济纠纷,这是陇东地区长期的经济社会关系决定的。实际上呈现的是中共推行的婚姻自由观念到了陕甘宁边区之后存在水土不服的现象。从概念上来讲,婚姻自由观念实际是延续“五四”的婚姻自由的概念,它的生长土壤是城市,即儒家父权制下的江南传统大家庭,所提出的“自由”是指个人需要脱离传统家长制,即父亲指定婚姻这个社会背景。所以就导致了在具体革命实践过程中出现大量的离婚案件。那么,回看前面1983年的三本著作,包括很多以此为代表的研究所阐释的社会主义革命对于男性权利的妥协,实际上是站不住脚的。

接着,边区政府在1944年、1946年对婚姻法进行修改,考虑了当地对于彩礼的经济诉求以及地方文化风俗中对于婚姻的理解,明确婚姻不能买卖,彩礼不允许超过一定数量。退婚首先需要女性的自主同意,再次要回退彩礼。在丛小平教授看来,实际上这是中共在进步的婚姻理念的指导下,借助司法实践的调整对地方风俗的改造,试图破除原先由地方婚俗所承载的,陇东地区长期特定的经济社会关系所导致的女性的商品化、婚姻商品化。冯淼认为,这是该书的一个重要的学术价值,与以往研究进行一种成功的对话。

1941年陇东地区一个妇女因丈夫外出无音信要求再嫁的合同文书

李里深表赞同,他认为,究竟革命是否带来女性解放,当事人如何理解女性解放,这些问题都需要从历史文献中去分析,需要用内部视角去解读历史行为与理念。这在一定程度上可以突破以往的研究预设。《自主》一书以“自主”为题眼,梳理了“自由”与“自主”的词源脉络与语境差异。从这个细微处着手,利用司法档案,从历史当事人中还原历史的实际运作状态,探讨为什么边区法律文件中逐渐会用“婚姻自主”取代“婚姻自由”,从而理解外来的革命理念如何融入地方,并被地方重构,进而推广。

另外,《自主》一书还提供了一个极佳的写作范例,即如何在拿到这么多史料之后写出好文章。李里指出,丛小平教授在司法档案中抓住了一个细微变化——陕甘宁边区的司法审判中,很多司法人员很爱用婚姻“自主”这个词,而原先共产党提倡的是婚姻“自由”,这在阅读史料当中是一个很小差异,但丛小平以小见大,从这种用语的变化,注意到了中共婚姻理念的调整,也注意到这种外来词汇如何在革命实践中实现了一种在地化的转变。将革命的历史进程放到具体的社会情境中去,我们可以看到,革命前的社会是复杂的,不能认为它是一成不变的、禁止的、被动的、封建的、落后的,实际上它是有活力的。那么同样,从中国革命的角度来看,中共同样也是在不断变化的,革命的需要在变化,革命的实践也在不断的丰富和变化。而且丛小平也关注了不同时期革命出于不同需要对案件的各种解读与宣传,而不是用一种声音贯穿始终,相信能满足对妇女史、家庭史、法制史、革命史、文化史感兴趣读者的阅读需要。

活动海报

(本文已经冯淼、李里审阅)