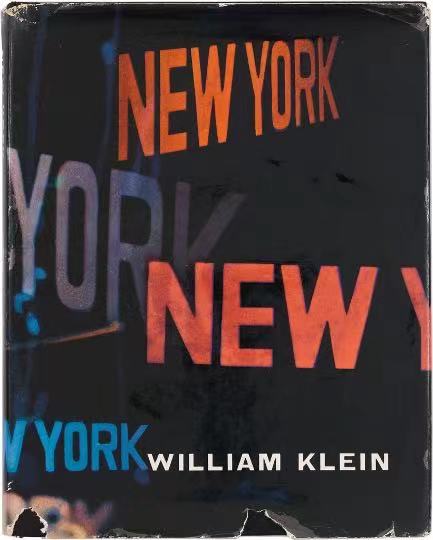

正在消失|《纽约》

1954年威廉·克莱因决定做一本关于纽约的摄影书之前,世界上并没有摄影书这种东西。这本书最终出版于1955年,现在经常被简称作《纽约》(第一版的书名很长,拗口且充满戏谑:Life Is Good& Good For You in New York)。我认为它是世界上第一本摄影书,而在其之前出现的要么是影集,要么是有照片插图的普通书籍。它们都不是摄影书。

这当然涉及到摄影书的定义。影集也会按照一些常见标准——比如作者、题材或主题——将照片搜罗在一起,编订成书。不管按照何种标准编纂,这些影集以图书形式流通,只是因为除了报纸、图书和展览,照片并无其他途径可以抵达受众。换句话说,这些被装订成册的照片,并不需要图书这种特定的媒介,而是需要图书的市场和发行渠道。

书作为一种媒介,有很多特殊之处。它首先是一种印刷工艺,其次是一种特殊的装订方式,这种装订方式决定了内容被阅读的顺序。图书设计是一种借助视觉延迟和视觉记忆得以不断延展的空间艺术,也是一种借助单边装订和双向翻页得以深化的时间艺术,阅读则是结合了触觉的视觉经验,是一个将文本性和视觉性结合在一起的身体互动过程。在《纽约》出现之前,摄影还没有对这种媒介进行过有目的的探索。

这种空白是有原因的。古登堡印刷术发明后,可复制性是一本书的首要特征,而复制是对照片唯一性的否定。唯一性在摄影的早期历史上是个很有意思的问题。在法国政府买下并公开达盖尔摄影法专利之前,摄影的发展已经分为两途。途径一是直接获得一张不可复制的照片(影像呈现在金属板上),途径二是获得一张可以无限复制的底片(先是纸质,后来又有玻璃和塑料材质)。不管是照片是可复制的,还是不可复制的,它的排他性财产属性都不无争议。争议源自摄影作为社会过程的性质,但体现在照片的归属上。换句话说,照片到底属于谁?它应该属于拍摄者,还是被拍摄者或实际持有者呢?

绘画的历史可以就近提供一些参考。因为画作的多重归属当时已经得到公认。如果有人委托一位画家为自己画一幅肖像,作为主顾,他有权提出各种要求,只要他的要求没有超出画家愿意接受的范围,并且照约定向画家支付报酬,这幅画就为他所有。这幅画的财产属性还意味着主顾本人或他的继承人可以持有或交易这幅画,且不以画家的意愿为转移。但是,主顾及其继承人虽然拥有一幅画,画上是他本人或先人的容貌,却不能宣称这幅画是自己的作品,也不能否认这幅画的作者另有其人。实际上,一幅肖像画在交易中的价格,主要取决于画家是谁,而不是画的是谁,尽管对一幅名作而言,后者通常会被精心考证,并成为定价时考虑的一个次要因素。画家名望上升或口碑下降,不仅反映在一幅画的交易价格上,也影响拥有这幅画的人的文化资本。虽然这种影响不是线性的,但是,在一个在多重所有的完善框架内,画家和委托人/买家/藏家因此形成了一荣俱荣一损俱损的利益分享机制。

摄影领域中从来没有稳固建立任何类似的机制。相反,19世纪末出现了一种堪称悖论的局面:通过复制广泛传播的照片往往剥夺被拍摄者甚至持有者的一切权利,而深藏在私人相册中的照片则剥夺了拍摄者的著作权,换句话说,一张照片并不能同时属于拍摄者、被拍摄者和实际拥有照片的人。今天仍然不断有19世纪或20世纪的照片收藏被整理出版,我们要么不知道照片上是谁,要么不知道是谁拍摄了这些照片,要么不知道谁曾经拥有这些照片。但所有权、肖像权和著作权的的随机匿名状态,并没有阻碍照片的性质在传承或交易的过程中逐渐转化,最终在视觉文化中出现一种新标准和新态度。这种新的标准和态度是围绕着照片的可复制性而非唯一性构建起来的。

这种转化在本雅明关于灵韵和本真性的讨论中已经非常明显。摄影流行半个世纪之后,照片成为小报不可或缺的元素,而柯达生产的预装胶卷的便携式相机让拍照变成日常消遣(尽管和傻瓜相机或智能手机的用户相比,使用柯达便携相机的人总数不算太多)。不管是报纸上供人阅读的照片,还是自己拍的照片,可复制性都是它们的主要特征。这种可复制性降低了分享的门槛,让照片在私人生活和公共生活中都扮演了重要角色。

在私人生活中,照片被广泛用于构建或强化人际网络,它们为各种人生仪式提供了视觉焦点。在这种情况中,拍摄者是谁并不重要。但是,在公共生活中,如果照片被社会成员用作监控事态进展和社会变迁的证据,拍摄者的身份就是评估事态进展和社会变迁时不得不考虑的因素。而如果承认拍照是一种艺术实践,就需要关注拍摄者的观念和他们实现观念的方式。这里不应该忘记尤金·阿杰拒绝在照片下署名的故事。阿杰的态度反映了世纪之交的社会观念,换句话说,在第一次世界大战之前,拍照从来没有被看作是一种艺术实践。在照片下署名,是两次世界大战之间发生的更为普遍的现实和观念变化的一部分,毕竟到那时候,连小便池上都出现了艺术家的签名,引领巴黎和纽约艺术潮流的已经是杜尚,而不是毕加索了。可复制性成了此时艺术实践的核心理念。

把报纸、杂志和图书工业化的视觉风格引入摄影,可能是迟早要发生的事。威廉·克莱因出生在纽约时,纽约早已是美国报业和出版业中心。他在“二战”将要结束的艺术气氛中去了欧洲,先是作为士兵驻扎在德国,后来去巴黎学画,最终选择以摄影为职业。1954年到1955年间,威廉·克莱因短暂返回纽约,决心模仿《纽约每日新闻》的视觉风格(这种风格因为Weegee的照片而知名),出一本摄影书。Vogue杂志为他支付全部费用(作为交换,他向Vogue提供了一组照片,部分来自于这次拍摄)。时尚杂志为美国视觉艺术和叙事艺术做出的贡献很多,《纽约》在其中并不算是特别著名的例子。

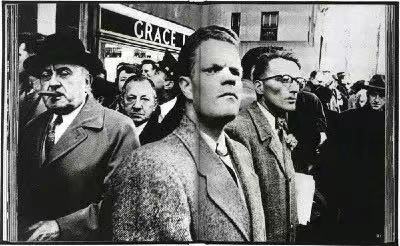

《纽约》的具身性在现在看来仍然十分新鲜,相对于1950年代初流行的风格,它们的视觉特征缺少传统铺垫,因为它们本来就是对传统视觉特征的挑衅,特别是对布列松那种浪漫主义视觉体验的挑衅。威廉·克莱因即兴的拍照方式,导致他的作品极易被误认为草率低俗。实际上,草率低俗就是当时很多人对这本书的评价。几年后,罗伯特·弗兰克出版了同样反传统、风格粗糙但显然深思熟虑的影集《美国人》,美国摄影的趣味才为之一变。

威廉·克莱因对报纸和图书的版面——另一种可复制的视觉特征——做了深入研究,《纽约》的设计体现了他对这两种媒介的热爱。《纽约》的图书设计不是以照片为中心的,至少照片不是唯一的中心。书中对照片的剪裁,显示威廉·克莱倾向于对不同媒介一视同仁。这本书的编辑思路,在我看来,是堆砌式的(就像它饶舌的书名)。它刻意追求数量,导致了明显视觉冗余,抑制甚至削弱了那些过于完美和过于强烈的照片带给读者的冲击力。

重复和反主题是这本书的主要特征。我能想到最接近这种编辑思路的艺术形式是rap音乐,因为歌词在rap音乐中的作用较小,歌唱时为了突出节奏,有时是为了接续旋律,有很多冗余的音节。这不仅与布列松对照片不可剪裁的主张相悖,也和罗伯特·弗兰克追求精简的编辑思路正好相反。《纽约》这本书和书中呈现的纽约人和街景一样,缺少明确的中心和强烈单一的诉求,不管这种诉求是文化上的,还是政治上的。一定要说这本书体现了某种文化立场,这种文化立场似可很简单地概括为平等主义,一种如今常见的想法和做法,但当时确实令人费解。为此,威廉·克莱因回到巴黎,才完成了这本书的编辑和出版。

《纽约》的早期接受史很难考证。某种程度上,这本书能成为经典,反映了日本摄影在1970年代的文化影响力。森山大道和中平卓马都是威廉·克莱因的粉丝。森山大道的照片在一切方面都接近《纽约》:依靠一种逐渐锤炼出来的直觉,快速、反复、大量拍照,不对题材、主题和拍摄对象做任何区别,通过这种方法,森山大道在很短时间里就能挑选出足够数量的照片,完成一本书。实际上,威廉·克莱因就是这样完成了《纽约》、《罗马》、《莫斯科》和《东京》等几本书。

Life Is Good& Good For You

Errata Editions

2010