抵制邪典文化、低俗文化:为青少年营造清朗网络空间

团中央维护青少年权益部

理性分析 倾听心声

服务青少年发展

今年全国两会期间,有全国政协委员提出了当前网络直播和短视频领域所存在的问题,包括各种低俗、媚俗、庸俗的短视频和直播。简单浏览短视频APP,就能看到衣着暴露的女主播搔首弄姿;号称乡村直播的人戴着绿帽子,行为怪异,甚至在地上打滚;标榜“搞笑视频”的内容中充斥着低俗段子,更有甚者按照预先设定的剧本,在直播中互相谩骂,甚至线下“约架”。以上的种种乱象都是视频制作者用来吸粉引流、博取眼球、赚取利益手段的展现,这样的内容非但没有传达正确的价值观,宣扬网络正能量,反而具有高度的负外部性,毒害了整个网络空间的环境,并对观众产生了负面的影响,尤其对处于三观形成阶段、涉世不深的未成年人造成了极大的危害。

事实上,违规互联网内容对于未成年人的影响是具有普遍性的,其原因是国内愈演愈烈的未成年网络沉迷问题。随着智能手机等电子产品的普及,青少年群体中开始出现短视频沉迷问题,其中又以农村留守儿童最为严重。中南大学公共管理学院雷望红老师曾前往南方多地农村做过相关调研。她发现,很多初中学生都有抖音、快手账号,孩子放学走在村头巷尾,屋内传出各种搞笑配乐,不用进去看就知道是在刷短视频,短视频中流行的笑话和段子都会被孩子们挂在嘴边,其中不乏一些低俗内容,并且这些内容会伴随同学的交流互相传播,形成了一种不良的文化氛围,严重影响了青少年的学习生活和素质水平。

在低俗内容之外,网络空间的角落中还存在一些更加危险的内容,包括儿童邪典、血腥暴力和不加遮掩的色情内容。儿童邪典发源于海外,其本质就是通过视频、读物、游戏、图案等载体,把死亡、血腥、色情、暴力等负面元素有意灌输给儿童,大多是通过对儿童熟悉的动画人物造型进行二次加工。由于青少年具有好奇的天性,这种颠覆寻常伦理的奇异画面具有一定的吸引力,而其内容会给心智尚未成熟的青少年带来较大的负面影响。武汉大学人民医院副主任医师、中国心理卫生协会儿童心理卫生专业委员会委员舒畅曾表示,由于青少年的认知仍处于较为片面的阶段,还没有完善的世界观,他们很容易会被暴力元素误导,有可能产生不同程度的模仿行为。综合而言,网络空间中的暴力、血腥、色情元素会对青少年心理、生理和行为产生很大影响。

除此之外,近期发生的一些事件提醒我们,未成年人也有可能转变为网络内容的输出者。很多父母将自己孩子的生活点滴发到短视频网站,但这种行为却成了某些父母的摇钱树,大量的幼年儿童被迫拍下了大量的段子、吃播等短视频为父母牟利,事实上这是一种违法行为,根据《未成年人保护法》有关规定,任何组织或者个人不得组织未成年人进行危害其身心健康的表演等活动。而把孩子推到镜头前,按照脚本“卖萌”,过度透支他们的体力精力,过度暴露隐私,极易造成心理焦虑。另一方面,孩子过早借直播短视频等参与商业活动也会造成价值观扭曲,形成功利思维和浮躁心态。

面对混乱的网络环境和无孔不入的负能量内容,如何给未成年人营造健康、文明、有序的网络环境,保护未成年人身心健康,保障未成年人在网络空间的合法权益,是全社会共同的责任。完成这个任务,既需要完善的法律法规建设,也需要父母、教师、网络公司等社会多方面的共同合作。

关于未成年人网络保护,国家频频出手。去年6月,新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》正式施行,新增“网络保护”专章,明确规定政府有关部门在预防和干预沉迷网络方面的职责,以及父母或者其他监护人、学校、网络产品和服务提供者各方面预防沉迷网络的义务。

去年9月1日,《未成年人学校保护规定》实施,明确学校应当对学生进行网络安全、网络文明和防止沉迷网络的教育,预防和干预学生过度使用网络。

文化和旅游部印发《关于加强网络文化市场未成年人保护工作的意见》,明确提出要推进文娱领域综合治理,加强未成年人网络保护,保障未成年人在网络空间的合法权益。

今年,国家网信办公布《移动互联网应用程序信息服务管理规定(征求意见稿)》,明确提出应用程序提供者应当坚持最有利于未成年人等原则。

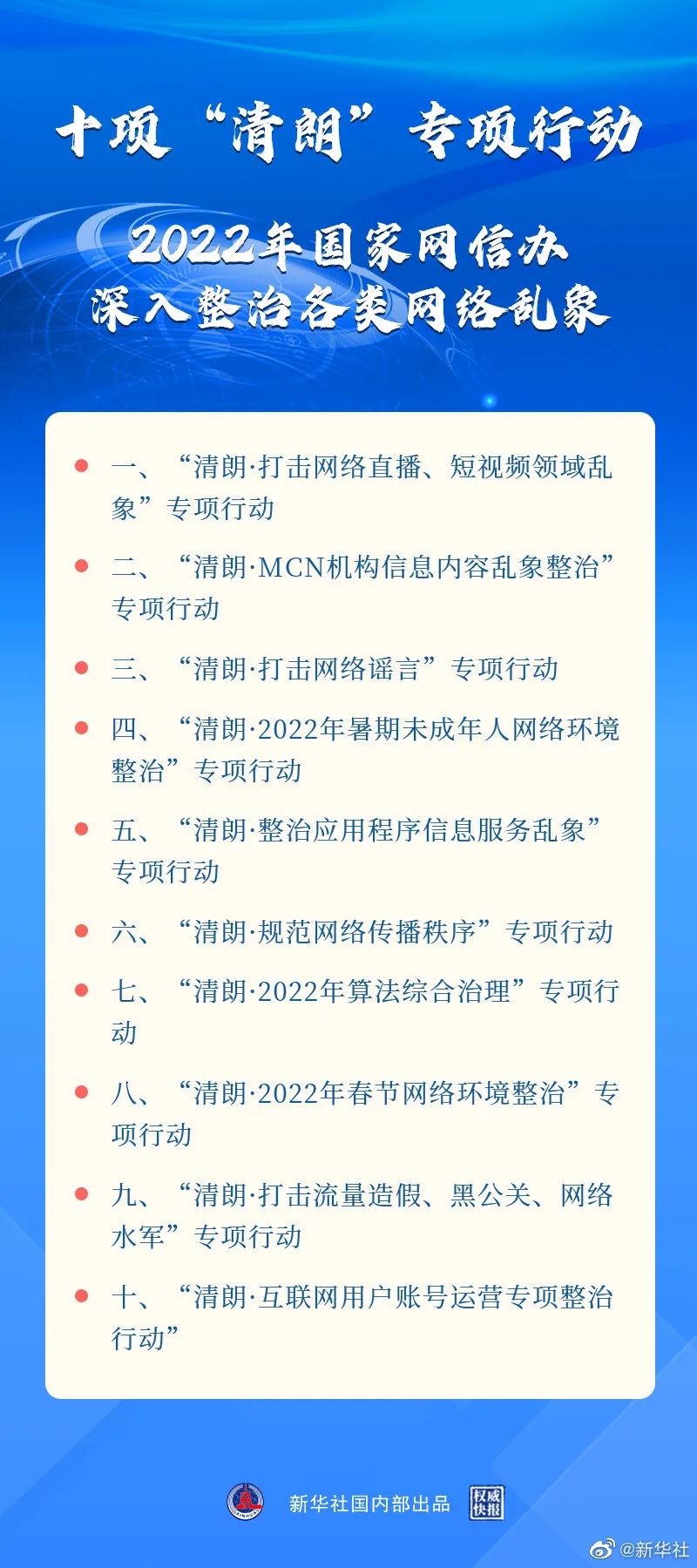

3月17日,国新办举行2022年“清朗”系列专项行动新闻发布会,国家互联网信息办公室副主任盛荣华在会上表示,将坚决遏制借未成年人牟利,通过直播、短视频打造“网红儿童”等一些侵害未成年人权益的问题。

打造清朗的网络环境,不只是为了解决青少年网络沉迷问题、帮助青少年远离不良信息的危害,更是要帮助他们掌握好互联网工具,不断认识世界、提升自我。在各种因素中,建议始终把握青少年心理特质,从心出发,提高青少年网络素养,夯实青少年网络保护体系的基础。

互联网平台落实法律义务的首要责任,就是将大数据、算法作为网络不良信息的过滤器,决不允许不良信息通过热门、热搜、推荐、关键词等方式进入未成年人视野之内。大数据时代,青少年看到的内容、接收到的信息、参与的话题大多经过算法与数据的拣选。互联网有海量信息,鱼龙混杂,平台在拣选推荐信息时,其考虑因素不能仅局限于增加用户使用时长、日活和流量,更应充分考虑到未成年人身心发展的阶段性和特殊性。有责任感的互联网平台在防沉迷系统的建设中应是如此,在短视频、直播、内容分发平台中更应如此,保障青少年的合法权益。

未成年人的网络使用安全问题,还应该得到家庭、学校等多方的关注。父母多关心孩子的网络使用,而不是让青少年独立面对或暂时与家庭隔离开来,更有利于解决青少年游戏上瘾等问题。优质的面对面交谈,是建立亲密关系的基础。家长不仅要警惕孩子沉迷手机,还要注意自己的注意力是否被手机抢走,给予孩子更多关注与陪伴。

来源:综合整理自新华网、人民网、半月谈,微信公众号“中国反邪教”,转载请注明来源。

原标题:《抵制邪典文化、低俗文化:为青少年营造清朗网络空间》