中国航天日丨航天点亮梦想 星辰见证浪漫

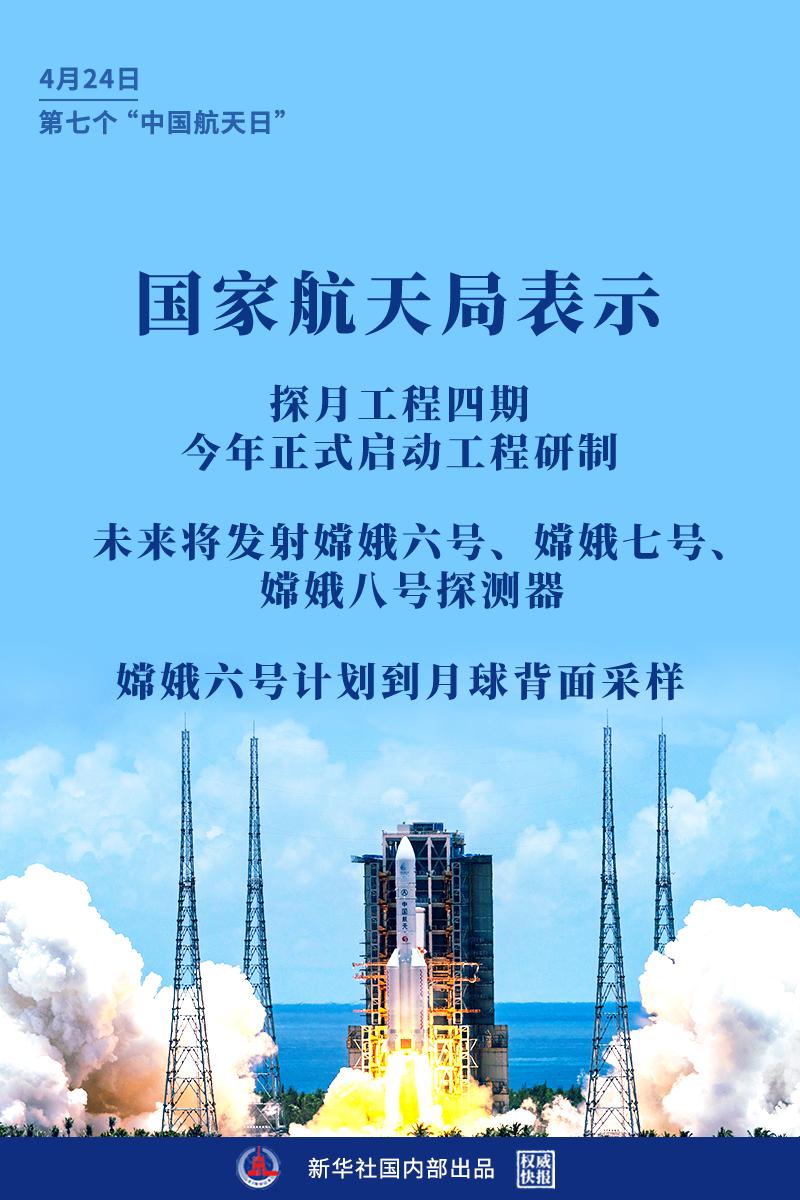

4月24日

第七个“中国航天日”

52年前的今天

1970年4月24日

“东方红一号”成功发射

《东方红》的激昂乐曲传向全世界

虽然卫星的电池在20天后耗尽

但50年后

“东方红一号”卫星仍然运行在轨道上

而当年运送它上天的长征一号火箭

如今也已是“长征家族”

成为中国航天的擎天巨臂

梦的起点

“东方红一号”

作为“两弹一星”工程的重要组成部分,“东方红一号”卫星的成功发射,拉开了中华民族探索宇宙奥秘、和平利用太空、造福人类的序幕。

“中国航天日”的设立,也正是为了铭记这段历史、传承航天精神。

参与“东方红一号”任务的老科学家中,有一位云南人,他就是王希季。

王希季(1921.7.26—)中国卫星与返回技术专家。云南昆明人,1942年西南联合大学学士,1949年美国弗吉尼亚理工学院硕士,1993年当选中国科学院院士。中国早期从事火箭及航天器的研制和组织者之一。中国第一枚液体燃料探空火箭、气象火箭、生物火箭和高空试验火箭的技术负责人;提出中国第一颗卫星运载火箭“长征一号”的技术方案,并主持该型运载火箭初样阶段的研制;主持核试验取样系列火箭的研制。

52年前,一群年轻人点亮了我们的星辰大海梦——“我们也要搞人造卫星!”

神秘的外太空,是人类向往探索的目标。1957年10月4日,苏联率先成功发射了世界上第一颗绕地球运行的人造卫星,震撼了全世界。

1958年5月17日,在武昌召开的中共八大第二次会议上,毛泽东主席提出“我们也要搞人造卫星”。

但1958年的中国,连将卫星送入轨道的工具——火箭都没有,不得不搁浅卫星研制计划。

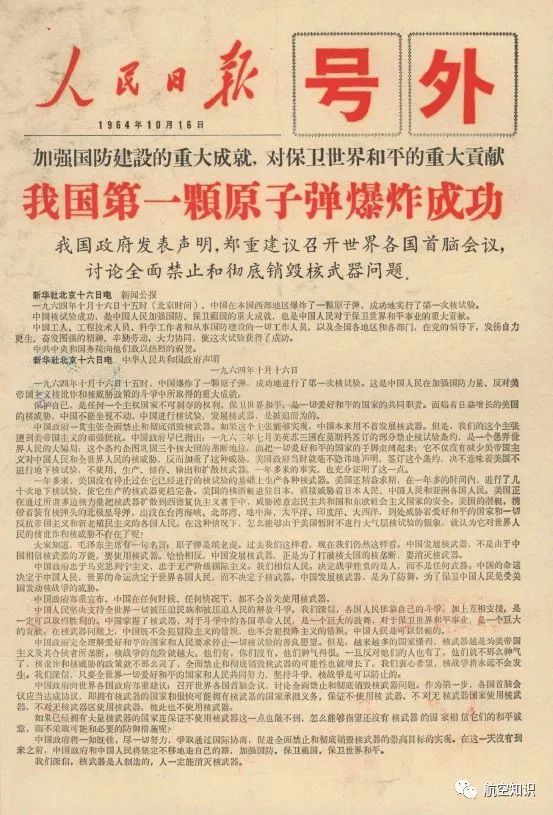

1964年10月16日《人民日报》号外

随着我国弹道导弹“东风”一号和第一颗原子弹的研制成功,卫星的发射工具在一定程度上得以解决。因此,1964年12月,赵九章在三届人大会议期间致信周恩来总理,提出可以把人造卫星列入国家计划中。1965年1月,钱学森也向聂荣臻元帅提交了一份重新上马人造卫星计划的建议书。同年8月2日,周恩来总理主持专委会议批准该建议,我国的人造卫星计划重启。此计划以提出时间定名为“651计划”,也由此正式拉开了研制中国第一颗人造卫星的序幕。

“上得去,抓得住,听得着,看得见。”

为了我们这个“大梦想”,科研人员实现起来可谓困难重重。1965年10月,“651”工程在北京友谊宾馆召开了长达42天的全国性方案论证会议。经过激烈讨论,确定了“东方红”一号的基本方案——“上得去,抓得住,听得着,看得见。”

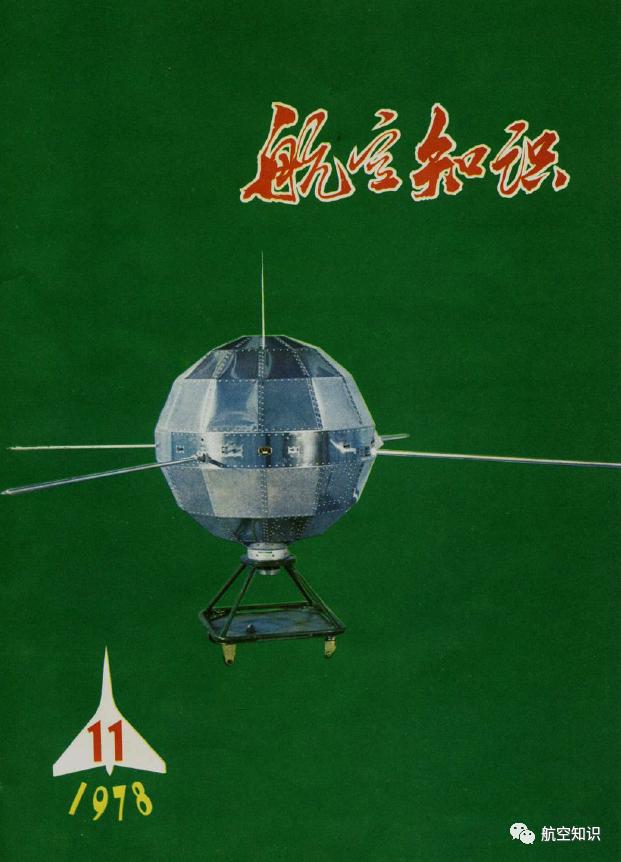

《航空知识》1978年11期封面图:“东方红一号”的实物照片。

“上得去”,就是卫星发射的基本要求:能进入预定轨道。这需要大量精确的计算,可那时候基本都是用手摇计算器,算一条轨道耗时整整一年;

“抓得住”,就是卫星的跟踪系统能否成功,运行轨迹是否能被确认。“东方红”一号首次采用多普勒跟踪技术及应答机双保险来了解卫星的飞行轨迹;

“听得着”,就是卫星能正常播放“东方红”这一具有我国特色的歌曲至太空;

“看得见”,就是如何能让普通老百姓肉眼可观测到卫星?时任七机部某研究院卫星总体组成员沈祖炜用了近一年的时间研究而成:在末级火箭上安装观测裙。当火箭进入太空后,观测裙通过反射太阳光便可达到一定亮度。材料则用的是聚酰亚胺绸,到真空箱镀铝成镜面贴到卫星的72面上,这样既能高反光,又能抵御太空温差和辐射的材料。

“3、2、1——点火!”

“东方红”一号卫星重量173公斤,比此前的四个国家发射的第一颗卫星重量之和还要大。它是主体为直径约1米,近似球体的72面体,主体外面有4根用于发射信号的拉管式天线。卫星用银锌电池作电源,采用以转速为120转/分的自旋稳定方式飞行,每114分钟绕地球飞行一周,星上装有乐曲《东方红》旋律的发音装置,设计工作寿命20天(实际工作寿命28天)。

卫星沿轨道运行、工作期间,各系统工作状态良好,温度处于允许的范围内,星上播放的《东方红》乐曲响彻太空、传遍全球。卫星入轨后的一段时间内,于晴朗的夜空,人们有时能够用肉眼观测到跟随卫星飞行、带有观测裙的末级运载火箭反射太阳光而形成的亮点,在苍穹上由西北向东南方向移动。它的任务是进行卫星技术试验,探测电离层和大气层密度。

运送“东方红”一号卫星的“长征”一号运载火箭,也是我国第一种运载火箭的首次发射。火箭起飞重量81.6吨,起飞推力110吨,运载能力300公斤。

1970年4月24日21时35分,“东方红”一号从酒泉卫星发射中心发射升空,成功地将“东方红”一号卫星送入近地点高度439公里、远地点高度2384公里和倾角68.5度的环绕地球运行的初始轨道。

“东方红”一号的成功发射开创了中国航天发展的新纪元。使中国成为了继苏联、美国、法国、日本之后的世界上第五个独立研制并发射人造地球卫星的国家!这是中国人民第一次自豪、骄傲地仰望天空,仔细寻找着那颗属于中国的卫星!我国用自己的智慧,自己的材料,造出了自己的导弹、氢弹和卫星,历史将证明,外国人能做到的事,中国人一定能做到;外国人做不到的事,中国人也一定能做到!

“东方红”一号的成功发射开启了中国探索航天的大门。从2011年的“天宫”一号,到“长征”家族……之后的五十年,中国自主研制成功了数百个航天器——人造地球卫星、载人航天器、空间探测器……

星辰大海

中国从未止步

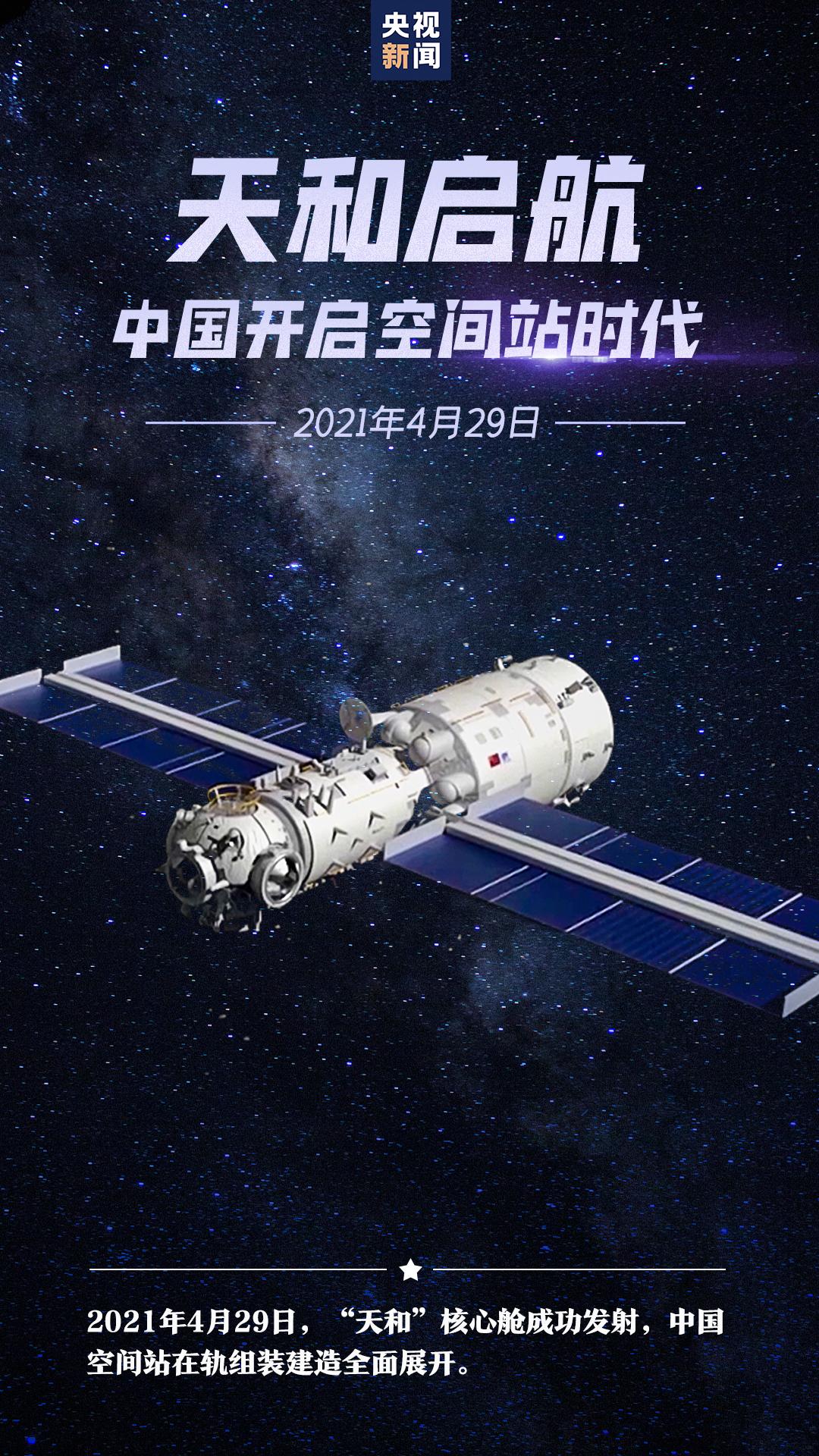

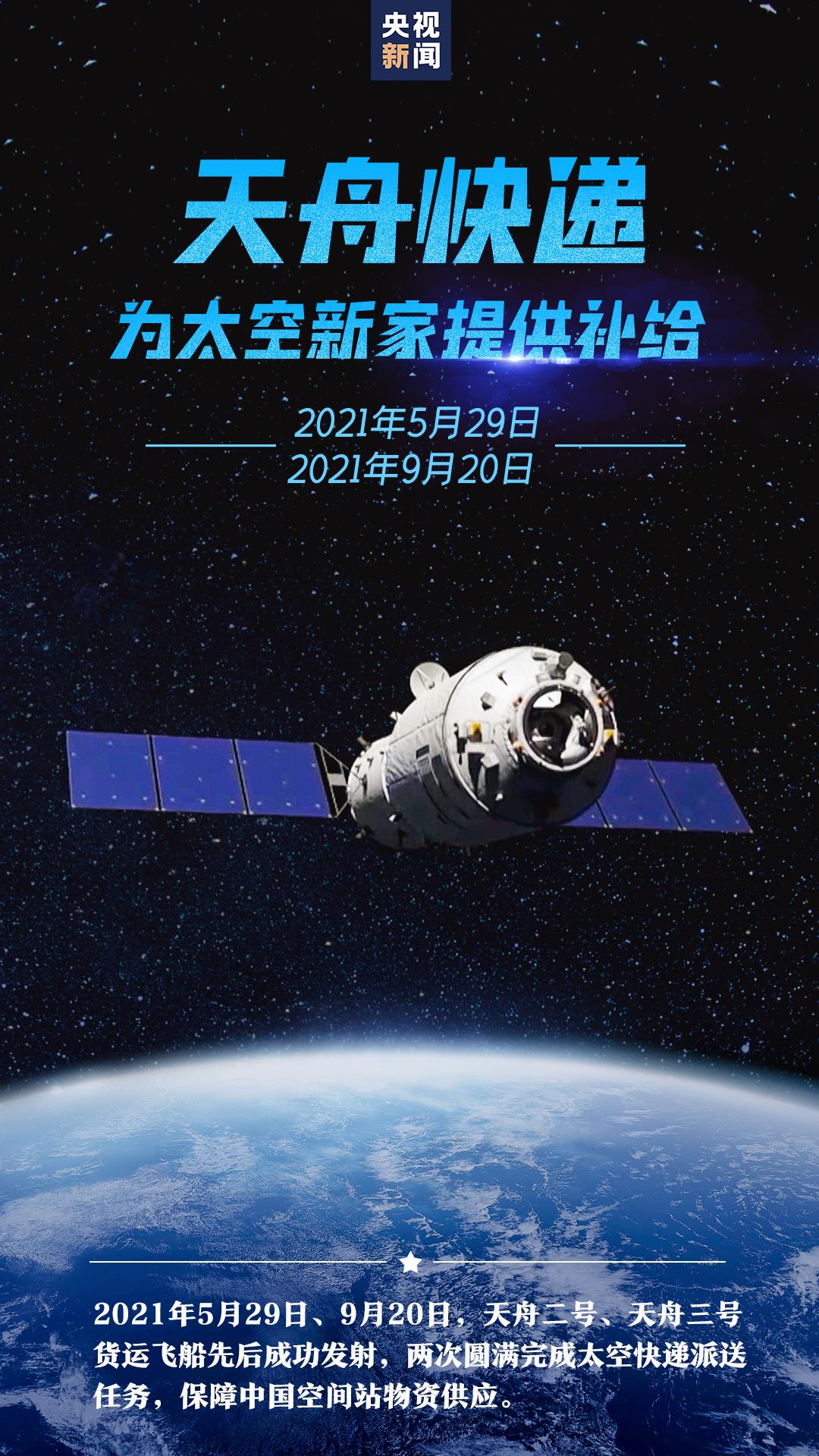

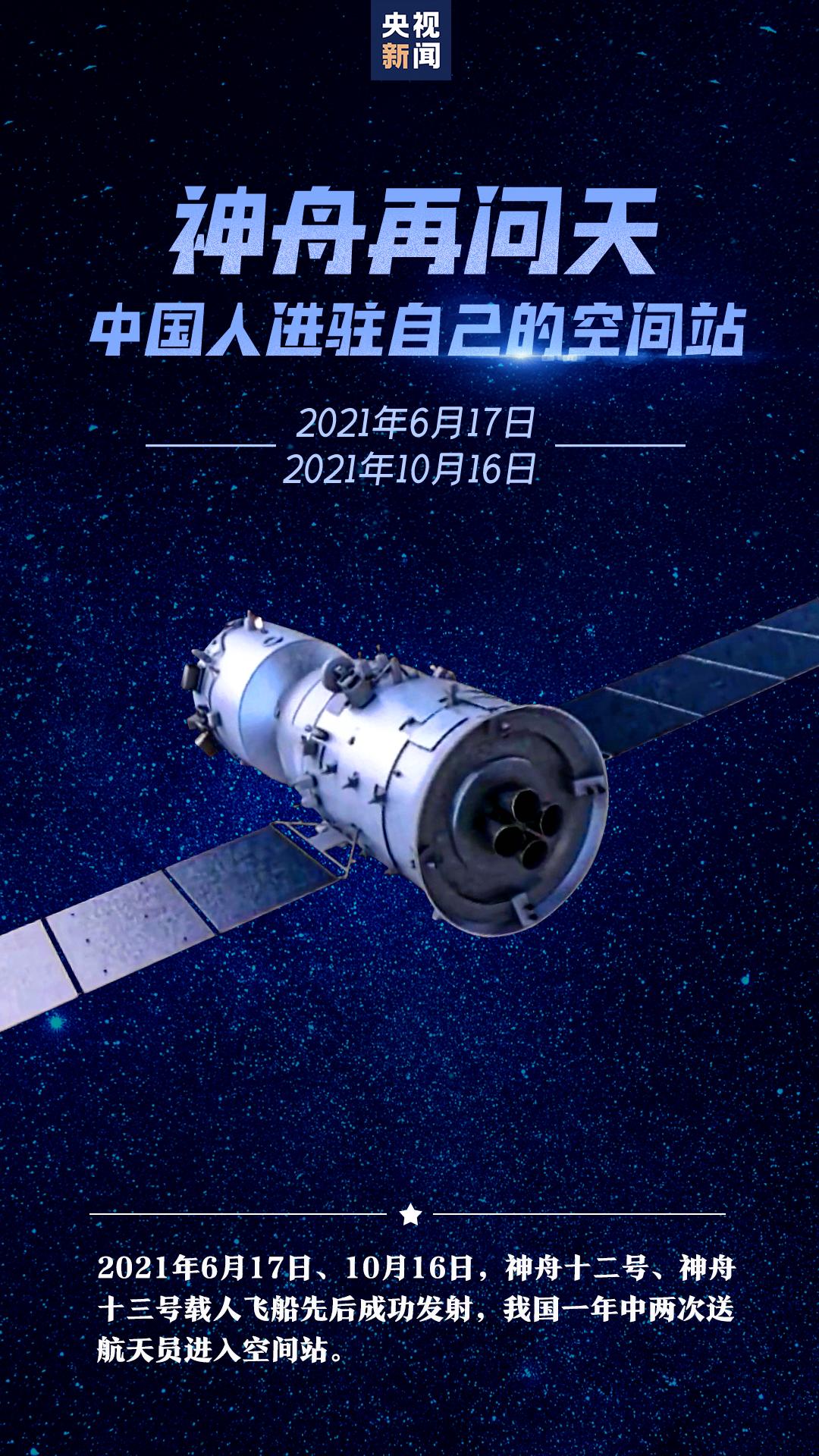

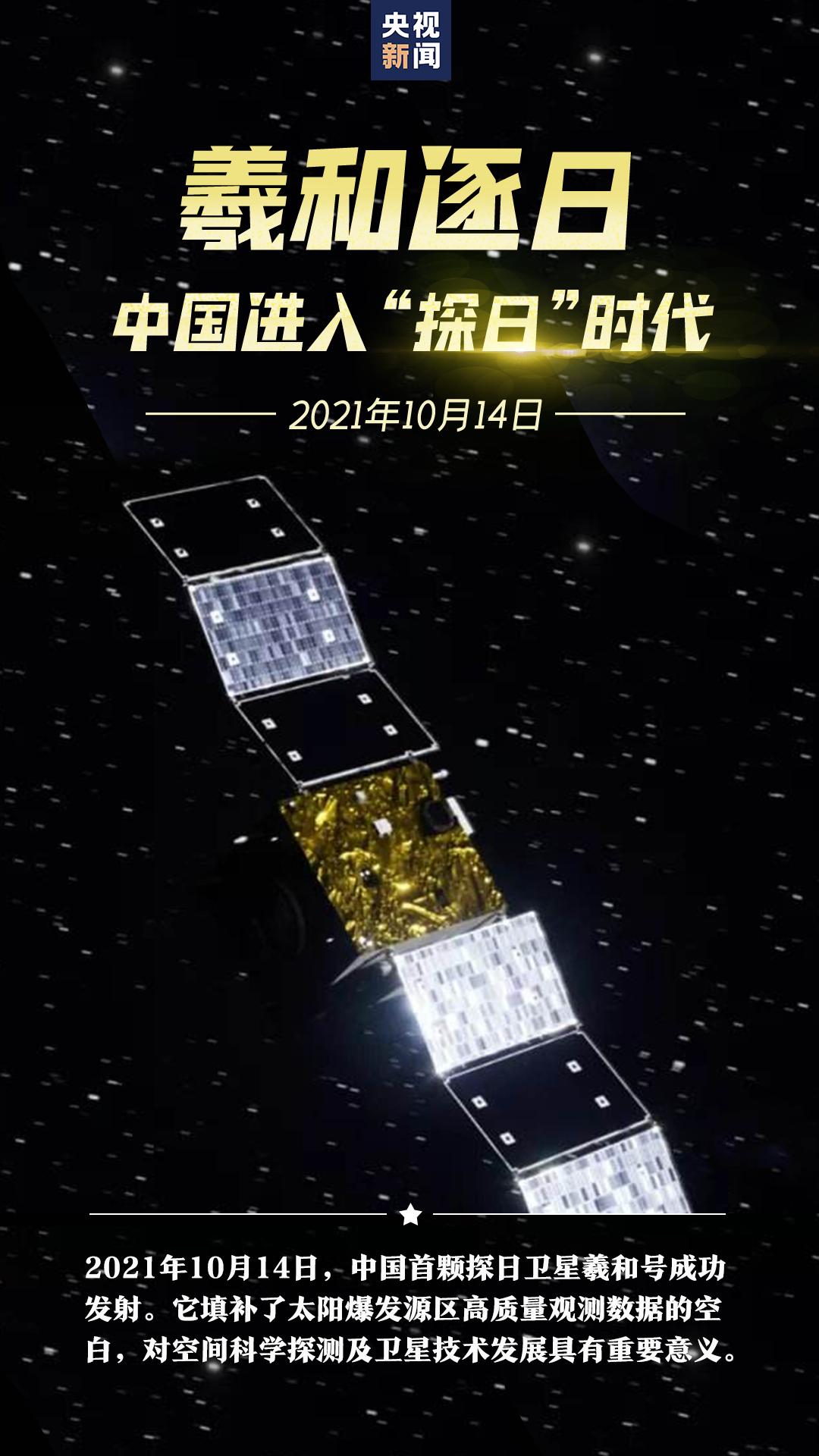

“祝融”探火、“羲和”逐日、“天和”遨游星际……中国航天创造了一个又一个举世瞩目的成就,逐梦星辰的脚步迈得更稳、更远。

一起重温太空中的中国印记——

中国人的浪漫

藏在这些名字里

“天宫”“嫦娥”“玉兔”“羲和”……中国航天工程一个个名字里,藏不住的是中国航天的浪漫情怀。

中国人的浪漫,最美之处就在于,敢想,且能做成。

“神十三”成功返回时,有人在相关直播评论区留言:“在预定时间和地点精准回家,连直播信号都安排得恰到好处。这是中国航天技术成熟的标志。”

中国航天为什么能?可能答案就在这十年里,你不知道的那些细节里。

红色的,蓝色的

平安凯旋后,航天员王亚平发布的第一条朋友圈配图里,蓝天之下,小太空人手扶着红旗。

“神十三”载人飞行任务成功,返回地球后王亚平发的第一条朋友圈

红与蓝,曾多次被用来描述她的人生。

作为出生于山东烟台的姑娘,王亚平小时候家里种了好多樱桃树,一札札红色闪动在她家的房前、屋后,和她的整个童年。红色成了她喜欢的颜色。

吃着红樱桃长大的王亚平,从帮家里干农活开始就经常被夸赞,比同龄女孩“利索得多”。成长中,她的体育天赋渐显。高三时,八年未招女飞行员的空军开始招募第七批女飞行员,作为体育特长生,同时也是理科班级里唯一不戴眼镜的女生,她一路过关斩将“杀”到最后。

从军校毕业后,王亚平成为武汉空军部队的一名运输机飞行员。2008年,她曾参加过汶川抗震救灾、北京奥运会消云减雨等重大任务。中国空军飞行员的飞行服都是蓝色系,她最爱穿的是一件天蓝色飞行皮夹克。

图片来源:我们的太空微信公号

2010年,王亚平正式成为中国第二批航天员,她身上的服装蓝色更深了,左胸口还有一面五星红旗。两年后,她入选神舟九号飞行任务备份航天员,最终没有被选中。作为中国首位女航天员上天的,是与她同一批入选航天员的刘洋。

无独有偶,刘洋也有着被红与蓝形容着的人生。

她曾在采访中清楚地记得,小学时获得象棋比赛冠军,她得到了一本红色的证书和一套蓝色包装的小象棋。

中学时期,穿的校服也是红蓝相间的。家里地方小,母亲为了让她学习,特意设计了一张蓝色的书桌:将横开的书柜门改为下开,需要看书的时候就将门板打开。10厘米宽的蓝色门板上经常映着一张红扑扑的脸。

图片来源:我们的太空微信公号

后来,她也穿上了那件天蓝色的皮夹克,把梦从10厘米的书桌一步步做到了无垠的太空。

在航天员大队成立23周年那天,她说飞天梦不仅是自己的梦,也是大家的梦,它让大家成了守望相助的一家人。

从十年前刘洋上天到如今王亚平的又一次凯旋,两位女航天员创造的历史里,穿引着红色与蓝色细密的针脚。

王亚平的太空摄影。图片来源:我们的太空微信公号

飞天的,等待的

2016年,神舟十一号上天。舱内景海鹏问陈冬“爽不爽”的一番对话刷屏。50岁这一年,景海鹏第三次出征太空。

对此,曾和他合作过的刘洋并不惊讶。

“神九”刚返回不久,在他们还没来得及休整喘息时,刘洋敲开他的门,看到了满屋的学习资料。他在为下次任务做准备。

“可‘神十’任务我们按规定不能参加选拔呀?” “那还有下次呢,还有‘神十一’‘神十二’呢?”

景海鹏从没放弃过跑赢时间。

景海鹏和陈冬在“神十一”出征仪式上。宿东 摄

小学五年级,个子不高的他为加入学校篮球队,每晚抱着从邻居家借来的破篮球练习投篮。成为飞行学员后,不会游泳的他用一周的时间将游泳成绩提升到优秀。1998年成为中国首批预备航天员后,他在5年内完成8大类上百个课目的专业技能训练。

“神十一”发射前一天,总指挥部会议上宣布,景海鹏将第三次遨游太空,他再次追上了时间。消息宣布后,他身前的队友转过来紧紧抱住他,说了一句:“海鹏,祝贺你!”

整个问天阁大厅寂静无声,景海鹏回复了一句“谢谢你,兄弟。”也许他意识到了,这意味着眼前的兄弟,又要经历一次等待飞天的日子了。

他叫邓清明,作为与杨利伟和景海鹏一同入选的首批航天员,这是他第三次成为“备份”了。

航天员邓清明和大学生们合影。中新社记者 泱波 摄

2010年,他入选成为神舟九号飞行任务备份航天员,遗憾落选后,他在地面按照手册,跟天上的航天员一起把所有程序都走了一遍,做到哪一步就打一个勾。

受他的影响,女儿邓满琪也成为了一名航天人。“神十”发射的前几天,邓满琪正在酒泉卫星发射中心代职,父女二人约定,每天晚饭后,隔着问天阁的围栏见一面。每次道别时,女儿总是说:“爸爸,你要加油啊!”一次分别后,他从女儿的背影中,感觉到她哭了。他也想哭。

邓满琪与父亲在北京航天飞行控制中心飞控大厅合影。图片来源:我们的太空微信公号

结果,邓清明最后因为微乎其微的分差再次与梦想擦肩而过。同年的体检中,他查出了体内的一颗结石,坚持做了两次超声波手术才把结石彻底清除。女儿看着爸爸遭罪心疼得掉眼泪,但他后来说,“已经等了16年了,绝不能因为这几块小石头受影响。”

三年后的“神十一”,在离梦想最近的一次,他又成了“备份”。

当年第一批14名航天员中,有5人因超过黄金飞行期在2014年停航停训。他们有人转向了研发,有人致力于向大众科普航天。

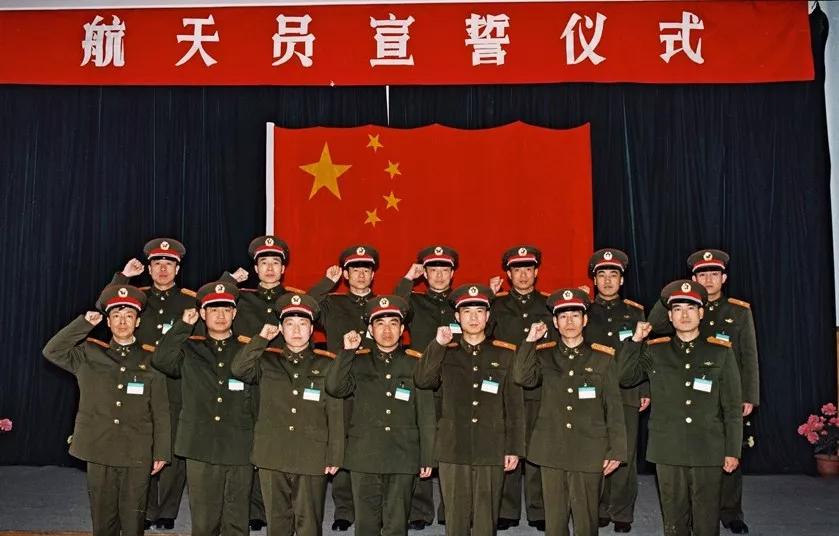

中国航天员大队首批14名航天员。图片来源:新华网

邓清明作为一名从未上过天的老兵,仍然在等待飞天的日子。

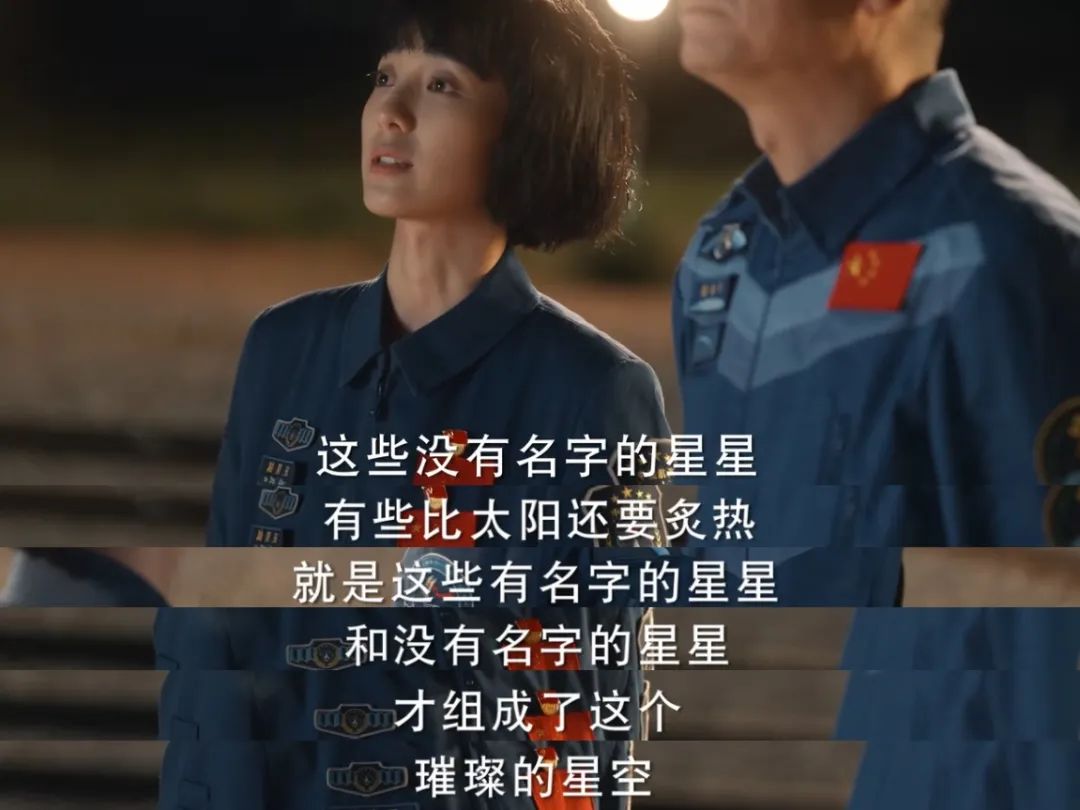

2021年,短剧《理想照耀中国》里,多次作为备份航天员的主角和女儿在星空下有这样的对话,“还有很多这个星空的星星,是没有名字的。”

“这些没有名字的星星有些比太阳还要炙热。就是这些没有名字的星星和有名的星星在一起,才组成了这个璀璨的星空。”

剧集导演曾说,角色没有原型人物,也不是单指某一个人,而是凝聚着航天员队伍的心之所往。

《理想照耀中国》剧照

神话的,真实的

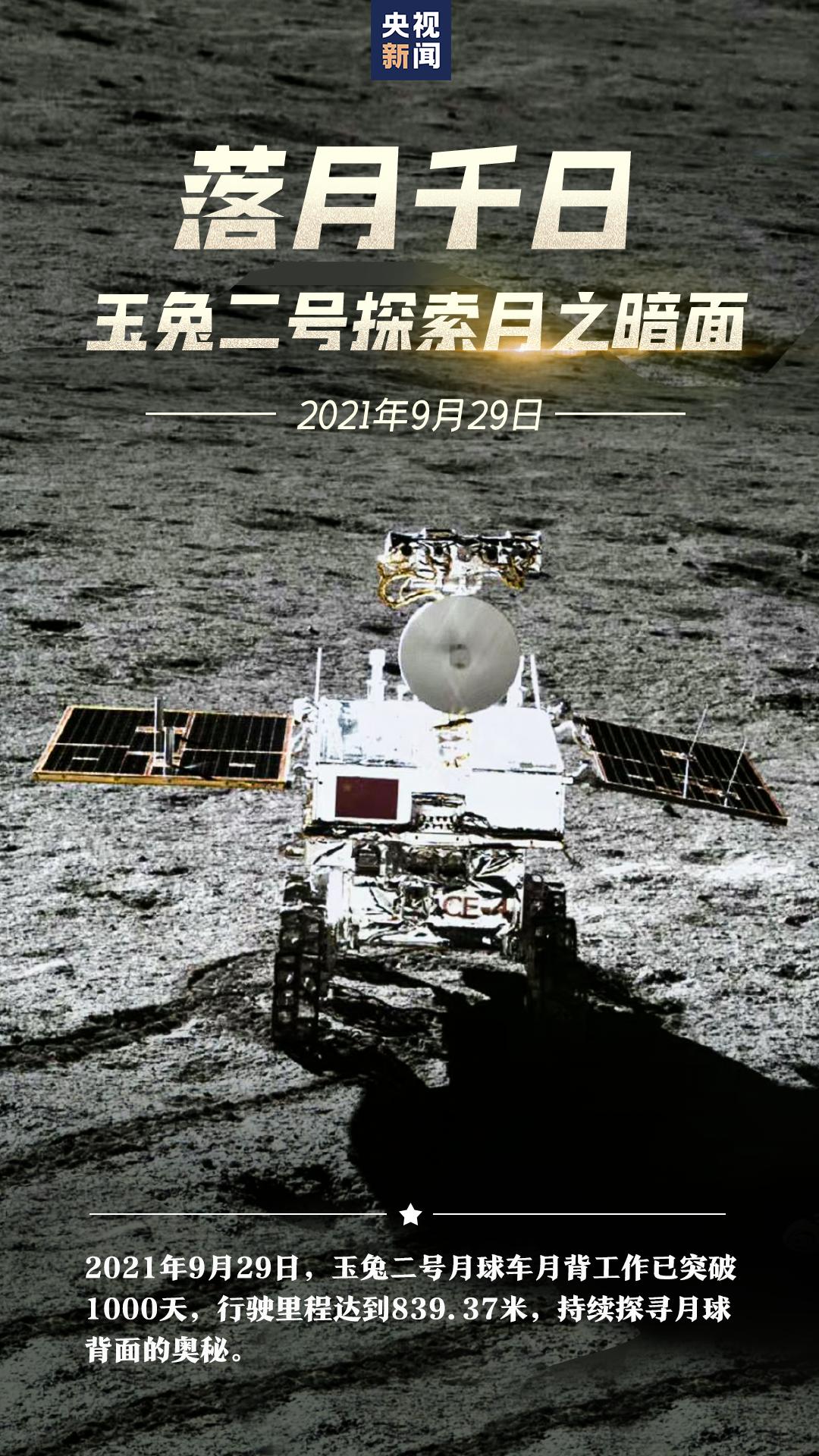

2013年底,中国把一只“兔子”送上了月球。

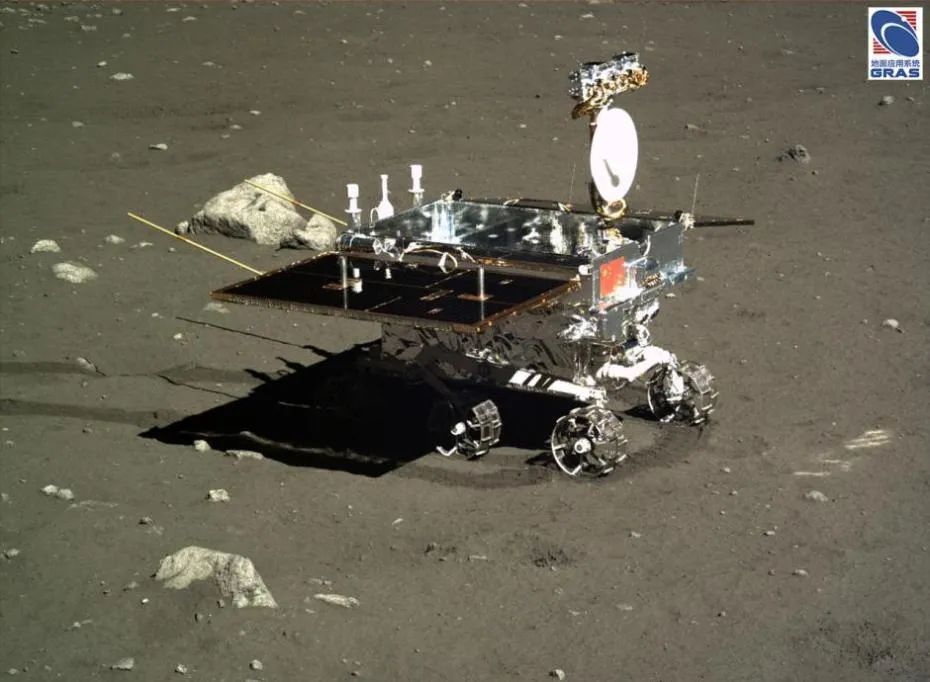

它是中国首辆月球车,专家们从收到的19.31万份网友投稿中,最终选择了“玉兔号”为其命名。时任中国探月工程副总指挥李本正说,中华民族神话传说中,玉兔善良、纯洁,以其命名反映了我国和平利用太空的立场。

图为行驶中的玉兔号月球车。图片来源:中国科学院国家天文台月球与深空探测研究部官网

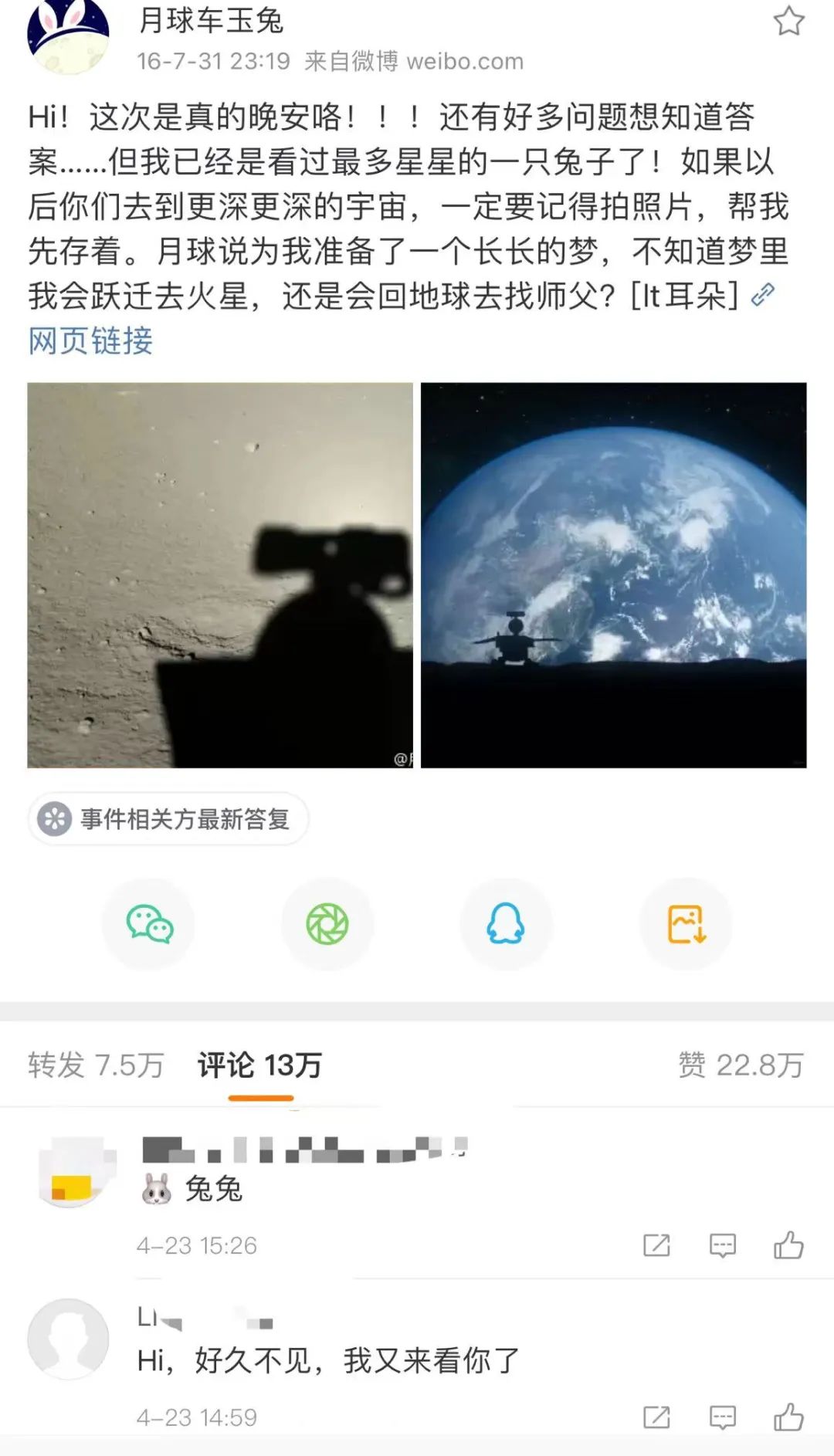

玉兔号着陆月面后,微博上一个账号“月球车玉兔”开始以虚拟的第一人称发布玉兔号最新动态。

它的走红,应该算个意外。

2014年1月25日,“玉兔”号受复杂月面环境的影响,月球车的机构控制出现异常。当天,“月球车玉兔”微博发布了一条内容:啊……我坏掉了。

这条内容开始被网友们注意到。虽然此前该账号并无官方认证,但及时专业的内容更新让大家默认了,“它”应该就是玉兔号“本兔”。

在专家排查故障原因时,账号也在持续跟进:“本来应该今早开始睡觉……师傅们都在使劲想办法,不过,我还是有可能熬不过这个月夜了。”

这些内容牵动着上万关注网友的心。此前的每次航天任务,大家都会在地球上守着电脑或电视,为远在大气层外的一次次出舱或对接欢呼雀跃。现在,是每天在微博上互动的“网友”遇到了麻烦,大家纷纷在评论区留言祈福,希望“小兔子”恢复健康。

后来,它就变成了大家持续关心的对象。2014年的元宵节,“月球车玉兔”发了一条“Hi,有人在吗?”,互动的网友超过26万。

往后的每次唤醒与沉睡,它都会如约告诉大家,每当又到唤醒期,就会有人早早来叫它“起床”。

直到2016年7月31日,“玉兔”号月球车以超长服役两年多的成绩完成任务,停止工作。微博“月球车玉兔”更新了它的最后一条动态,向大家告别。

这条信息已经变成了树洞,直到现在,每天都会有人回来探望这位老朋友。

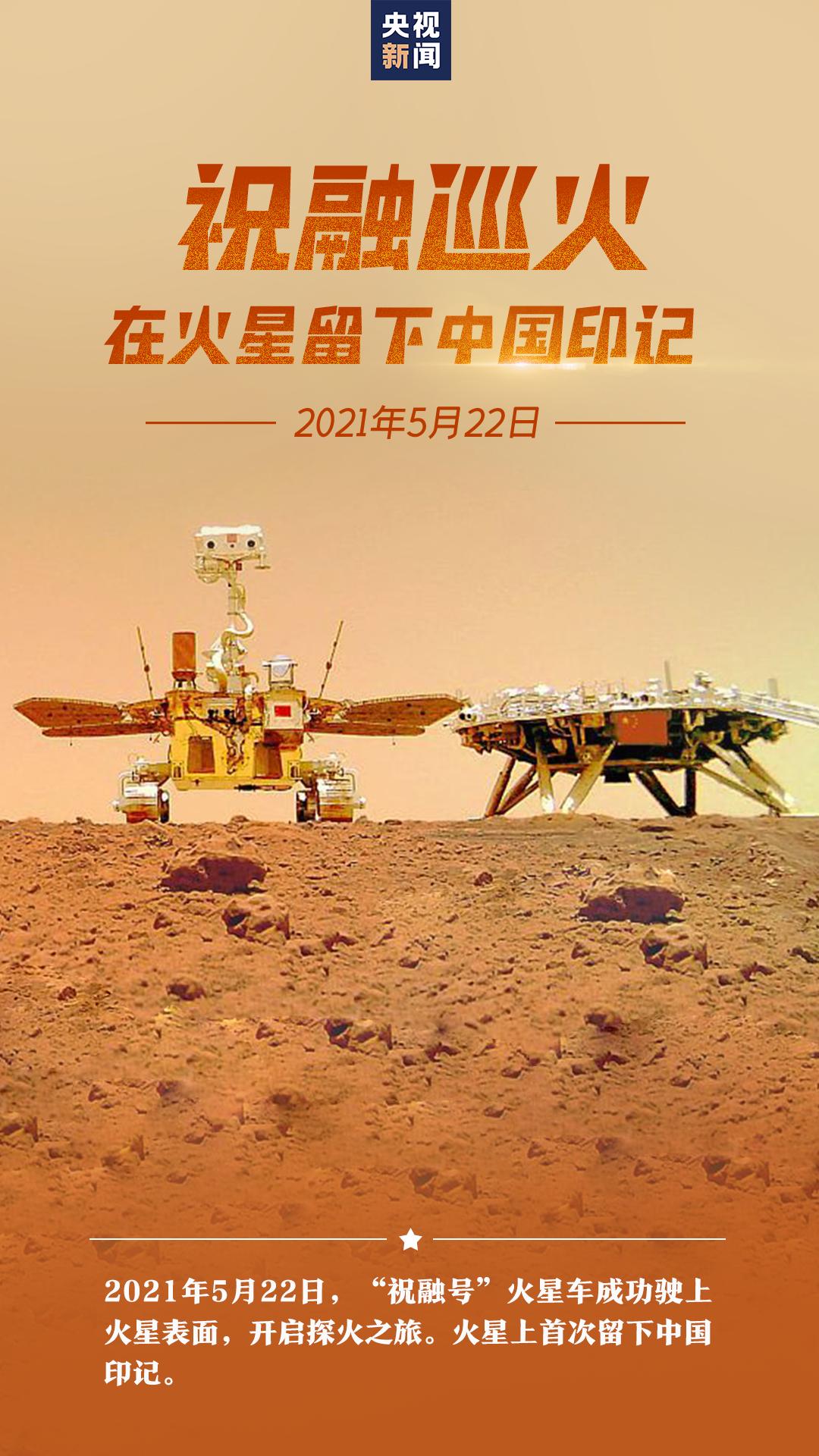

后续,中国又把“玉兔二号”“悟空”和“祝融”送上太空。中国的航天发展,也像这些神话故事和角色一样,变成了大家日常生活的一部分,被分享,关心着。

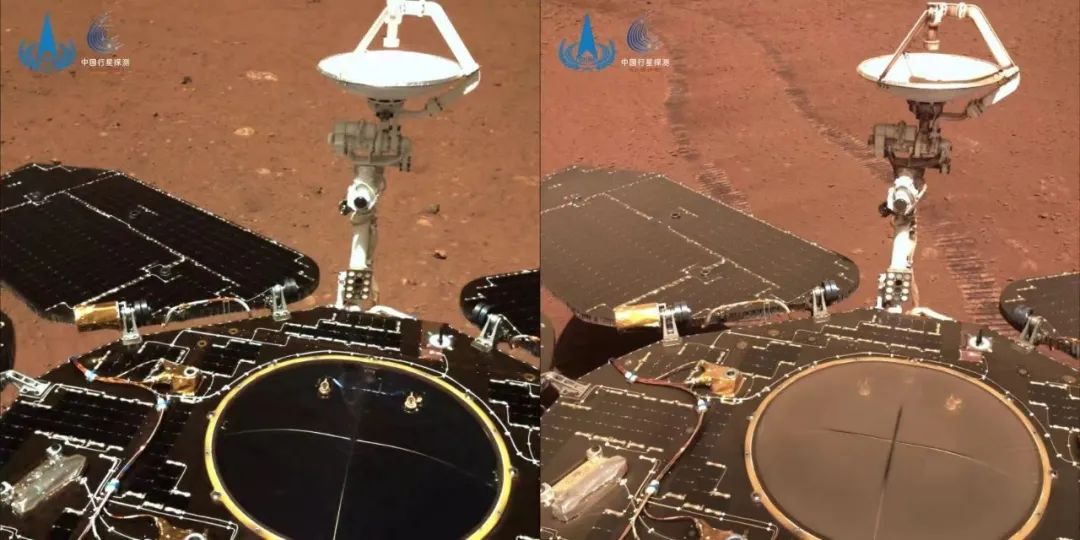

最近,天问一号任务火星车“祝融号”年初的一张照片被传回,对比着陆后第5火星日的照片,它的表面已经蒙上一层沙尘。有网友留言说:太真实了,好像工作了一天的我呀,辛苦了!

“祝融号”火星车2021年5月19日(左图)与2022年1月22日(右图)状态对比。图片来源:中国探月工程微信公号

中国的,世界的,银河的

2020年6月23日,北斗系统第五十五颗导航卫星成功发射,最后一片拼图完成。同年7月,中国向全世界郑重宣告,中国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统全面建成。

在接受采访时,不少航天工程师都偏爱用“孩子”这个词称呼北斗。

陶芳是北斗二代地面运控系统自动执勤系统的工程师,这套系统会在卫星出现问题后及时报警,被称为“北斗听诊器”。

陶芳说,北斗二号就像他们看着长大的孩子,设计一套为孩子身体着想的系统,是“爹妈们”义不容辞的责任。

工程师陶芳正在操作设备。图片来源:我们的太空微信公号

与她带着同样的感情,北斗人们会称三种轨道卫星为“北斗三兄弟”,给卫星们起昵称叫“吉星”、“爱星”和“萌星”。

而孕育“孩子”、陪伴成长的路,从来不好走。

2007年,北斗二号首颗卫星成功发射。2天后,地面清晰接收到卫星信号。那一刻,距离国际电联规定的导航频率申请失效的最后期限已不到4个小时。

2011年,第9颗北斗导航卫星发射遭遇强雷暴天气。发射场抓住两次雷暴间大约10分钟的间隙,点火发射完成任务。

2020年,收官之星原计划6月16日发射,15日晚工程师紧急发现卫星阀门出现了裂纹。指挥部果断决策,推迟发射。

好事多磨,如今“北斗”已经让世界看到了中国航天能走这条路,同时也说明了我们为什么要走。

6月23日,中国成功发射北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星。胡煦劼 摄

北斗系统建设之初,中国航天人就明确提出了“三步走”发展战略——2000年,建成北斗一号系统,向中国提供服务;2012年,建成北斗二号系统,向亚太地区提供服务;2020年,建成北斗三号系统,向全球提供服务。

宇宙是全人类共享的征途,中国的航天,也从不止为了中国。

2022年4月18日,外交部发言人汪文斌告诉提问的记者,中国空间站是历史上此类项目首次向所有联合国会员国开放,“中国空间站欢迎国外的航天员来访。”

晋代志怪小说集《博物志》中讲,传说一个住在海边的人萌发了一个大胆的想法:他要乘坐小船,驶到天边去看一看。他乘舟浮海而去,见到日月星辰,昼夜变换,最终在银河遇到了牛郎织女。

中国人的浪漫最美之处就在于,敢想,且能做成。我们正在以先锋者为舟,奉献者为桨,关注者为浪向天进发。

2022年,中国将实施6次飞行任务,完成空间站在轨建造。目前,空间站天和核心舱和天舟三号组合体状态良好,正等着迎接下一批梦想者乘坐小舟,划破银河而来。

原标题:《中国航天日丨航天点亮梦想 星辰见证浪漫》