夹缝中的曙光:胡安·卢纳与十九世纪末的菲律宾艺术

十九世纪的东南亚迎来现代艺术的曙光,在荷属东印度群岛和西属菲律宾群岛,分别出现了两位艺术先行者,带来两次艺术风潮。两个群岛在印度洋与太平洋之间,没有腹地、四面环海,分属荷兰和西班牙,两次艺术风潮也相差近半个世纪。

荷属东印度的拉登·萨利赫(Raden Saleh),为十九世纪中期的东南亚带来古典主义与浪漫主义风格。十九世纪末的空白则由西属菲律宾的胡安·卢纳(Juan Luna)填充,他用世纪末的拉斐尔前派、唯美主义、印象派和新艺术风格,勾勒出东南亚的灿烂画卷。拉登·萨利赫的时代,是大革命后向资本主义迈进的阶段,而胡安·卢纳则身处帝国主义的夹缝间。

《布拉干的女人》,胡安·卢纳,1895年,菲律宾国家博物馆 藏

帝国主义下的殖民地艺术

19世纪70年代至20世纪初,是欧洲的美好年代(Belle Époque)和英国的维多利亚晚期,一派和平,文化艺术高速发展。大洋彼岸的美国正处于镀金时代(Gilded Age),刚刚结束南北战争,资本主义快速发展,向世界第一强国跃进。

《罗马侍女》,胡安·卢纳,1882年,私人收藏

19世纪末的东南亚,各殖民国家加强控制。英国将海峡殖民地从英国东印度公司手中接管,由英国女王直辖;荷兰将荷属东印度从1800年破产的荷兰东印度公司手中收回,交由荷兰王室直辖。西班牙1869年通过宪法进一步统一,但西班牙帝国的新世界殖民地却日渐松动,而美利坚合众国成为新兴帝国,觊觎着西班牙在美洲和亚洲的殖民地。

《西班牙驻菲律宾总督拉蒙·布兰科肖像》,胡安·卢纳,1894-1896年,菲律宾洛佩兹博物馆 藏

胡安·卢纳在菲律宾备受尊重,被视为菲律宾现代艺术的创立者和民族英雄。与印尼的拉登·萨利赫相比,胡安·卢纳的民族英雄称呼来得更名正言顺。拉登·萨利赫从未公开或正式表态支持爪哇民族主义,甚至一度是荷兰权威的效忠者。但世纪末的胡安·卢纳却是个真正的民族主义者,不仅是画家,也是政客。他是菲律宾共和国早期开拓人之一,长期参与政治独立活动。

胡安·卢纳的《罗马斗兽场的地下室》是菲律宾国家博物馆的镇馆之宝

胡安·卢纳的艺术生涯短暂,享年42岁。与拉登·萨利赫这类荷兰殖民“体制内”画家稳妥笃定的一生不同,胡安·卢纳年轻气盛、跌宕漂泊、大起大落,他的个人经历也反映在作品中,在帝国主义盛世下,画家试图借助帝国正午的耀眼光芒,翩翩起舞。

《披着披巾的女人》,胡安·卢纳,1889年,菲律宾阿亚拉博物馆 藏

胡安·卢纳与拉登·萨利赫从未相见,甚至不知晓彼此的存在,却不约而同地跨越时空,走过相同的道路:向欧洲宗主国学习绘画,凭借过人才华得到宗主国主流艺术界的肯定,随后返回故土重新成为本土艺术家。他们都不约而同地创作了大量欧洲风格绘画,以及东南亚本土题材作品。

19世纪中后期,西班牙因国势衰弱对菲律宾的控制减弱,大量外资渗入菲律宾,菲律宾成为西方列国的原料产地和投资地。经济的活跃使菲律宾中产阶层增多,接触西方进步思想,并开始关注菲人自身的权利问题。

胡安·卢纳两个不同版本的《西班牙与菲律宾》,在新加坡国家画廊展出

历史剧场

1857年,胡安·卢纳生于菲律宾吕宋岛一个经济宽裕的中产阶级家庭,他与哥哥就读航海学校,弟弟在西班牙读药学。成为海员对一个中产家庭来说,是稳定的谋生之道,但胡安·卢纳从小热爱艺术。与权贵出身、可以无忧无虑追求艺术的荷兰“体制内”画家拉登·萨利赫不同,胡安·卢纳的艺术道路需要更多努力。

《小提琴艺人》,胡安·卢纳,1876年,菲律宾洛佩兹博物馆 藏

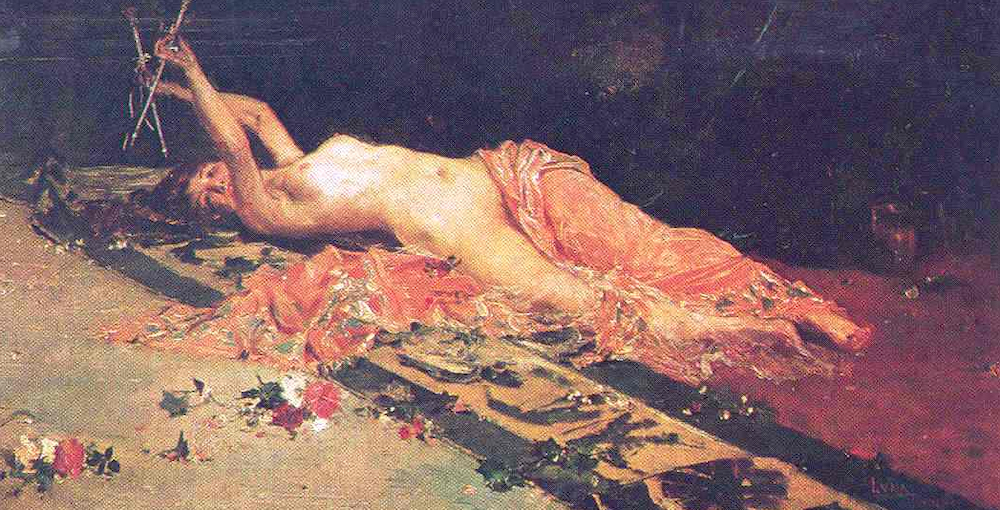

在哥哥马纽埃的陪同下,20岁的胡安·卢纳于1877年抵达西班牙马德里,哥哥学习音乐,他学习古典油画。胡安·卢纳早期的作品主题古典,取材欧洲古代历史。他从布威-利顿的历史小说《庞贝城的末日》汲取灵感,在巴塞罗那创作了绘画《快乐美女与盲人奴隶》(La belleza feliz y la esclava ciega),又根据古埃及托勒密王朝历史,创作了《克娄巴特拉之死》。

《克娄巴特拉之死》,胡安·卢纳,1881年,西班牙普拉多国家博物馆 藏

克娄巴特拉俗称“埃及艳后”,胡安·卢纳在处理这个题材时展现了自己的创意,《克娄巴特拉之死》有前拉斐尔画派的风格,诗意静美,有一种民谣的均衡韵律,仿佛但丁·罗塞蒂再现。这幅画作1881年在西班牙国家展览会上获得第二名。

对于来自西属东印度殖民地的画家来说,想被人认可就要不断积累绩效,参加国家级艺术展和博览会并获得奖项,才有可能脱颖而出。胡安·卢纳在欧洲期间不停地参加画展比赛,他的《罗马斗兽场的地下室》于1881年在西班牙国家美术展上获得一等奖,成为艺术家最著名的作品,将他送上菲律宾国民英雄画家的位置,如今这幅画作摆在菲律宾国家博物馆最显眼的展厅。

《罗马斗兽场的地下室》(Spoliarium),胡安·卢纳,1884年,菲律宾国家博物馆 藏

与胡安·卢纳一同获奖的还有菲律宾画家伊达尔戈(Félix Resurrección Hidalgo)的《圣女贞德暴露在公众面前》。两位艺术家在西班牙权威艺术展中获得最高荣誉,对菲律宾来说意义非凡,标志着菲律宾艺术家与西班牙艺术家平起平坐,可以在同一场域平等竞争、一决高下。

《圣女贞德暴露在公众面前》,伊达尔戈,1884年,新加坡国家画廊 藏

这次获奖不仅是艺术层面,也是政治层面的胜利。在画家获奖后的菲律宾庆祝晚宴上,后来成为菲律宾国父的何塞·黎刹发表演说道:“在卢纳的作品中,我们看到阴影、冲突、消逝的光芒,有神秘,有恐怖,仿佛热带地区黑暗暴风雨的回声、雷电的霹雳声,充满火山爆发般的破坏性。”

《何塞·黎刹》,胡安·卢纳,1891年,Luis Antonio and Cecile Gutierrez藏

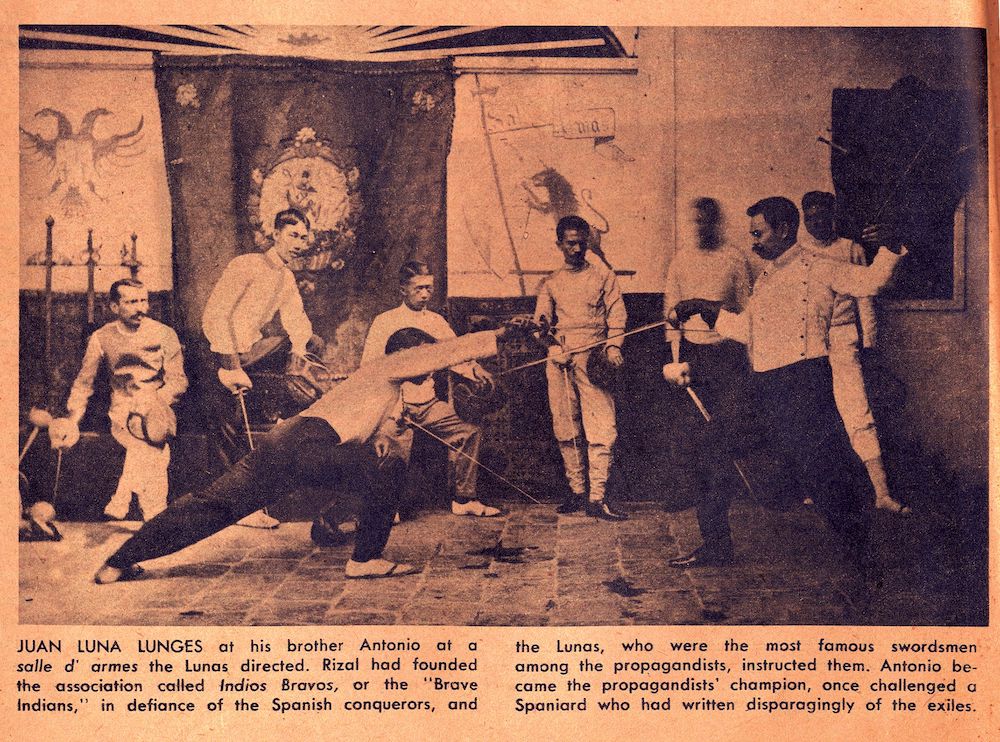

何塞·黎刹是菲律宾民族独立先驱,在1884年的欧洲,何塞·黎刹像胡安·卢纳一样,是初来乍到的知识分子。想要在欧洲立足,就需要报团取暖,这群本可以在西班牙过上悠闲中产阶级生活的年轻人,在学习西方思想后,越来越意识到弱小民族的不平等性,组建了政治团体“宣传运动”(Propaganda Movement),希望把菲律宾纳为西班牙的一省,后来又转变为要求恢复西班牙国会中菲人代表的席位,保障菲人参政、结社、言论、集会自由等基本人权。

胡安·卢纳(右一)与菲律宾同盟会同志在西班牙

作为诗人、文学家的何塞·黎刹与胡安·卢纳多次合作,何塞·黎刹的著名书籍就是胡安·卢纳创作的插图。

胡安·卢纳为何塞·黎刹的小说《不许犯我》(Noli me Tangere)创作的插画

两年后,胡安·卢纳在巴黎完成了又一历史题材大型油画《血之同盟》,取材于1565年由登陆菲律宾的西班牙征服者莱加斯皮,与当地酋长西卡杜纳缔结的盟约。作为两人友情与信赖的见证,他们将彼此的血混入葡萄酒中对饮。该事件成为西班牙对菲律宾殖民地支配的出发点,画作充满沉重的紧张感,有祭典般的气氛,令人感受到渴望从殖民地支配下解放的心情。这幅作品日后成为菲律宾独立的象征性作品,摆在马尼拉总统宫的显眼位置。

《血之同盟》,胡安·卢纳,1886年,马拉坎南宫,菲律宾

胡安·卢纳开始不断在历史题材绘画的道路上反复尝试,《勒潘托战役》描绘了西班牙战胜土耳其人的历史,象征天主教对伊斯兰统治者的胜利,这幅作品与西班牙著名画家弗朗西斯科·普拉迪利亚(Francisco Padilla Ortiz)的作品《格拉纳达的投降》一起被呈现给西班牙摄政女王,在马德里参议院大厦展出。这次展出也将胡安·卢纳在西班牙艺术界的地位拔高到新高度,被何塞·黎刹赞为“民族主义大师”。

《勒潘托战役》,胡安·卢纳,1887年,马德里参议院大厦 藏

《格拉纳达的投降》,弗朗西斯科·普拉迪利亚,1882年,马德里参议院大厦 藏

1888年,胡安·卢纳创作了他一生中最有代表性也最具争议性的作品《西班牙与菲律宾》,代表西班牙的红衣女神从背后抱持住代表菲律宾的蓝衣女神,手指向阳光灿烂的远方。两位女神都头戴橄榄叶桂冠,穿着如希腊自由女神般美丽,在布满花朵的台阶上向光明的远方前进。不过,这幅作品还有另外一个名字:《西班牙引领菲律宾,迈向通往进步的大道上》。

《西班牙与菲律宾》,胡安·卢纳,1884年,新加坡国立画廊 藏

作品手法是唯美主义的,色彩光明温暖,柔美动人,但还是引起许多争议,批评胡安·卢纳过于美化殖民主义,将西班牙与菲律宾的关系描述的过于和谐。西班牙占主导,菲律宾是被动跟随者的设置也属于“政治正确”,对殖民主义的丑恶视而不见。

《西班牙与菲律宾》,胡安·卢纳,1888-1893年,洛佩兹博物馆,菲律宾

画家就这一主题绘制了几幅不同的版本,受到艺术界欢迎,被多次收藏。19世纪末的西班牙帝国已迈入落日余晖,西属美洲大部分都已脱离西班牙帝国统治,尚存的西属殖民地只有古巴、波多黎各、关岛和菲律宾,这幅作品引起西班牙人的帝国怀旧感。

然而,菲律宾评论家Lopez Jaena认为:“这幅画还少了一个细节,一个西班牙修道士用手帕蒙住印度女性的眼睛,这样她就看不到西班牙人指给她的那条康庄大道了。”他讽刺了当时西班牙人对菲律宾独立的高度警惕与提防,画面上的美丽和谐不能遮掩现实,19世纪80年代,西菲两地剑拔弩张,冲突一触即发。

《自画像》,胡安·卢纳,1886年,Paulino and Hetty Que藏

作为菲律宾政治革命团体的一员,胡安·卢纳对即将到来的菲律宾革命已早有准备。1891年,胡安·卢纳在巴黎出版系列作品《无名英雄》。寂寂无名的人群埋首前进,悲苦而看不到方向,却继续向前,用非暴力方式默默抗议,画家刻画劳动人民的日常,表达对底层百姓的悲悯之情。作品传达的非暴力抗议,正是何塞·黎刹的政治立场,1892年菲律宾同盟会在马尼拉创立。

《无名英雄》,胡安·卢纳,1890-1891年,西班牙维克托·巴拉格尔大学博物馆 藏

印象派在东南亚

尽管菲律宾的民族主义火焰已经点燃,但帝国的正午依然阳光刺眼。19世纪末,各西方资本主义国家走上垄断资本主义和帝国扩张阶段,各帝国在全球范围内竞争。将菲律宾独立的障碍仅归结于西班牙帝国的终结,未免过于天真。

《在阳台上》,胡安·卢纳,1884年,私人收藏,马德里

螳螂捕蝉,黄雀在后,西班牙帝国的衰落似乎给了菲律宾一丝曙光,事实上根本没有一丝喘息的机会,因为太平洋彼岸的另一个帝国即将到来。处于夹缝的菲律宾,在帝国刺眼的光芒下,只能在午后片刻小憩。

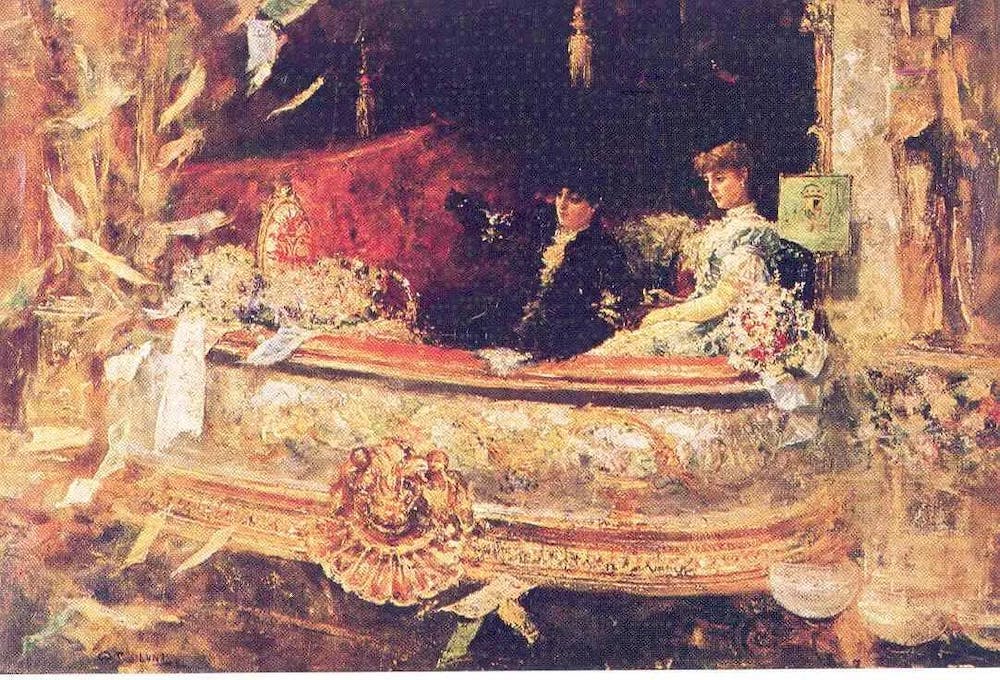

《诺曼底野餐》,胡安·卢纳,1890年,菲律宾大学博物馆

在帝国烈焰下寻找阴处乘凉的闲适,反映在胡安·卢纳19世纪八十年代的作品中。胡安·卢纳是个大起大落的敏感艺术家,他政治观点激进,却又对帝国主义艳阳下的“美好年代”和“镀金时代”分外着迷,他的作品呈现出19世纪下旬的慵懒、随意、浮华,也将当时欧洲流行的印象派手法,带入东南亚艺术中。

《赛马场的女士》,胡安·卢纳,1889年,菲律宾阿亚拉博物馆 藏

《阳台上的西班牙女人》,胡安·卢纳,1884年,法国,私人收藏

《诺曼底野餐》与莫奈的《撑洋伞的女人》异曲同工,《街边花店》仿佛出自雷诺阿之手。《巴黎生活》中在咖啡馆独坐,孤单而彷徨的女子,甚至令人想起美国的爱德华·霍普。

《街边花店》,胡安·卢纳,1885年,洛佩兹博物馆藏 菲律宾

《巴黎生活》,胡安·卢纳,1892年,菲律宾国家博物馆 藏

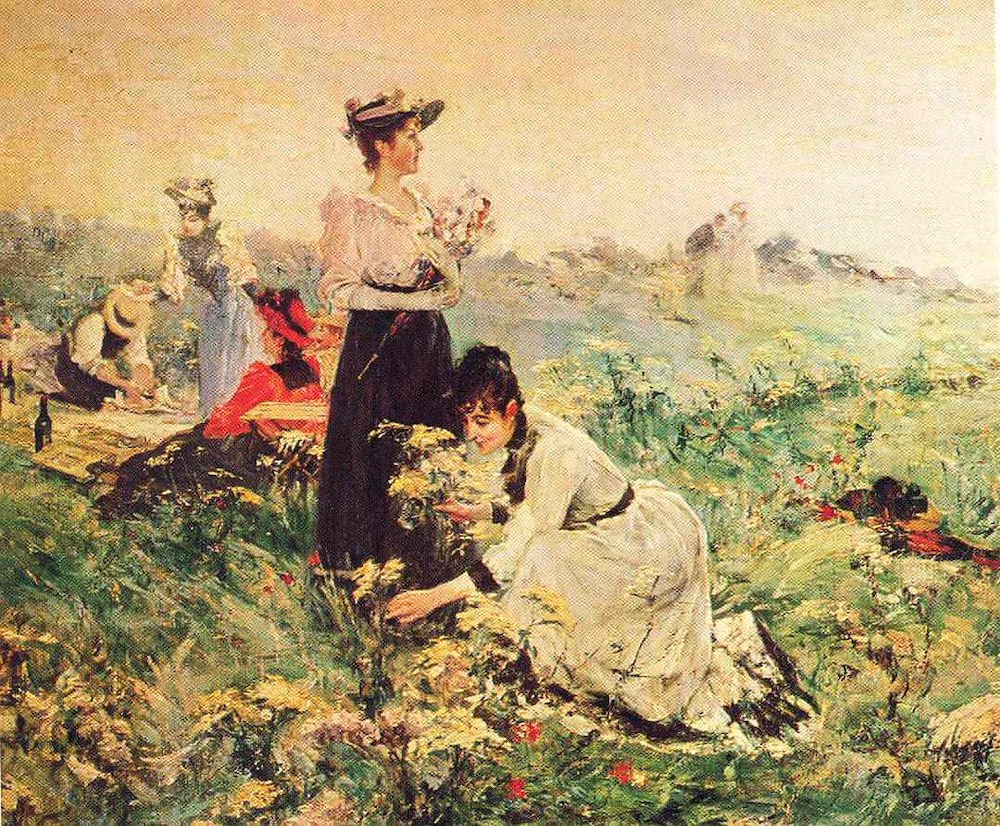

艺术家还尝试了唯美主义与前拉斐尔画派。《宫女》仿佛约翰·埃弗里特·米莱斯爵士的《奥菲利亚》,平躺的姿势、梦幻的的氛围、玫瑰花遍地的浪漫,都在向前辈致敬。

《宫女》,胡安·卢纳,1886年,Luis Ma. Araneta 藏

到了作品《田园牧歌》,卢纳已经有了新艺术风格的味道,像极了慕夏的海报。头戴花环的少女仿若慕夏《四季》中的春之少女,唯美曼妙,《裸女》中的室内设计有异域风情,带有装饰主义风格。

《田园牧歌》(Idilio)胡安·卢纳,时间不详

《裸女》,胡安·卢纳,1885年,西班牙维克托·巴拉格尔大学博物馆 藏

观者甚至还能品到美国“镀金时代”艺术家萨金特的风格。与萨金特相似,卢纳为许多贵族女性绘制肖像,她们穿着华丽,服饰细节精致动人,对世纪末的时尚多有记录。

《Monte Olivar侯爵夫人肖像》,胡安·卢纳,1881年

胡安·卢纳此时的创作已游刃有余,充满弹性,在各种风格间自由转换。《船只继续航行》("¿A Do...Va la Nave?")是颇为惊艳的印象派艺术品,题目取自西班牙浪漫派诗人的诗歌:船只漂游而来,你往何处去?画中的人物自由慵懒、姿势百态、无忧无虑,对一望无垠的茫茫大海没有一丝畏惧,诗歌般理想主义。

《船只继续航行》,胡安·卢纳,1885年,巴黎

对女人充满艺术想象力的画家,现实中却过于偏执。1892年,头脑激动的艺术家怀疑妻子出轨,将妻子和丈母娘枪杀,被关押于巴黎监狱中。虽然巴黎地方法院最终将其释放,但卢纳的欧洲时代至此结束,迎接他的将是腥风暴雨中的故土。

《妻子Paz Pardo de Tavera肖像》,胡安·卢纳

革命的乡土

返回菲律宾后的胡安·卢纳,开始本土主义艺术探索,沿用印象派手法创作菲律宾题材作品,他的革命情怀也日渐激进,开启了跌宕人生。

1895年的作品《闷闷不乐》描述一对彼此闹别扭的菲律宾恋人,男女身着菲律宾传统服饰,在一座典型的菲律宾大别墅的阳台上互相赌气,不仅表达了画家个人家庭生活的悲情,也传达了革命的暴风雨到来之前,菲律宾一触即发的愤怒。

《闷闷不乐》,胡安·卢纳,1895年,Rosalinda Orosa藏

1896年菲律宾革命正式爆发,卡蒂普南秘密革命社团发动叛乱,何西·黎刹被西班牙殖民当局处决。胡安·卢纳因参与卡蒂普南革命被逮捕,被关押于监狱。

胡安·卢纳在菲律宾开设的击剑学校

第二年,胡安·卢纳被释放,他的哥哥被继续关押于政治犯监狱。为了避风,胡安·卢纳去了马德里,离开之际,他为家人和故乡创作了许多本土题材画作。他大概预料到,他将自此告别故土,再也不回来。

《Filomena Baltazar de Luna肖像》,胡安·卢纳,1897年,菲律宾洛佩兹博物馆 藏

肖像画中身着菲律宾传统服饰的女性,尽管没有欧洲肖像画中的奢华靓丽,却沉静、古典、朴素,饱含东方的平静之美与坚韧的力量。

《Nena与Tinita》,胡安·卢纳,1897年,Paulino and Hetty Que藏

画家还将注意力转移到劳动女性身上,在菲律宾这片尚未被工业化征服、处于朴素亚洲稻米农业的社会中,头戴斗笠的女性在稻田间劳动、收割,她们淳朴、静美、动人,在平凡生活中尽显无尽智慧。

《收割稻米》,胡安·卢纳,1894-1896年,菲律宾国家博物馆 藏

《丰收的风景》,胡安·卢纳,1894-1896年,菲律宾阿亚拉博物馆 藏

1898年6月,菲律宾宣布脱离西班牙独立,成立第一共和国。流亡国外的胡安·卢纳为襁褓中的共和国匆忙奔走在纽约、伦敦、巴黎和香港之间,他被革命政府任命为菲律宾驻外使节,前往美国调停,希望争取美国对菲律宾第一共和国的支持。

《菲律宾混血女人》,胡安·卢纳,1887年,西班牙维克托·巴拉格尔大学博物馆 藏

可悲的是,西班牙和美国均对菲律宾第一共和国不予承认,即使两个帝国之间的美西战争很快就将打响。企图利用帝国矛盾缝隙取得独立的菲律宾,此时才领会了帝国主义的本质,帝国之间无论存在多少冲突,他们在殖民地问题上的态度永远一致:阻止菲律宾独立。

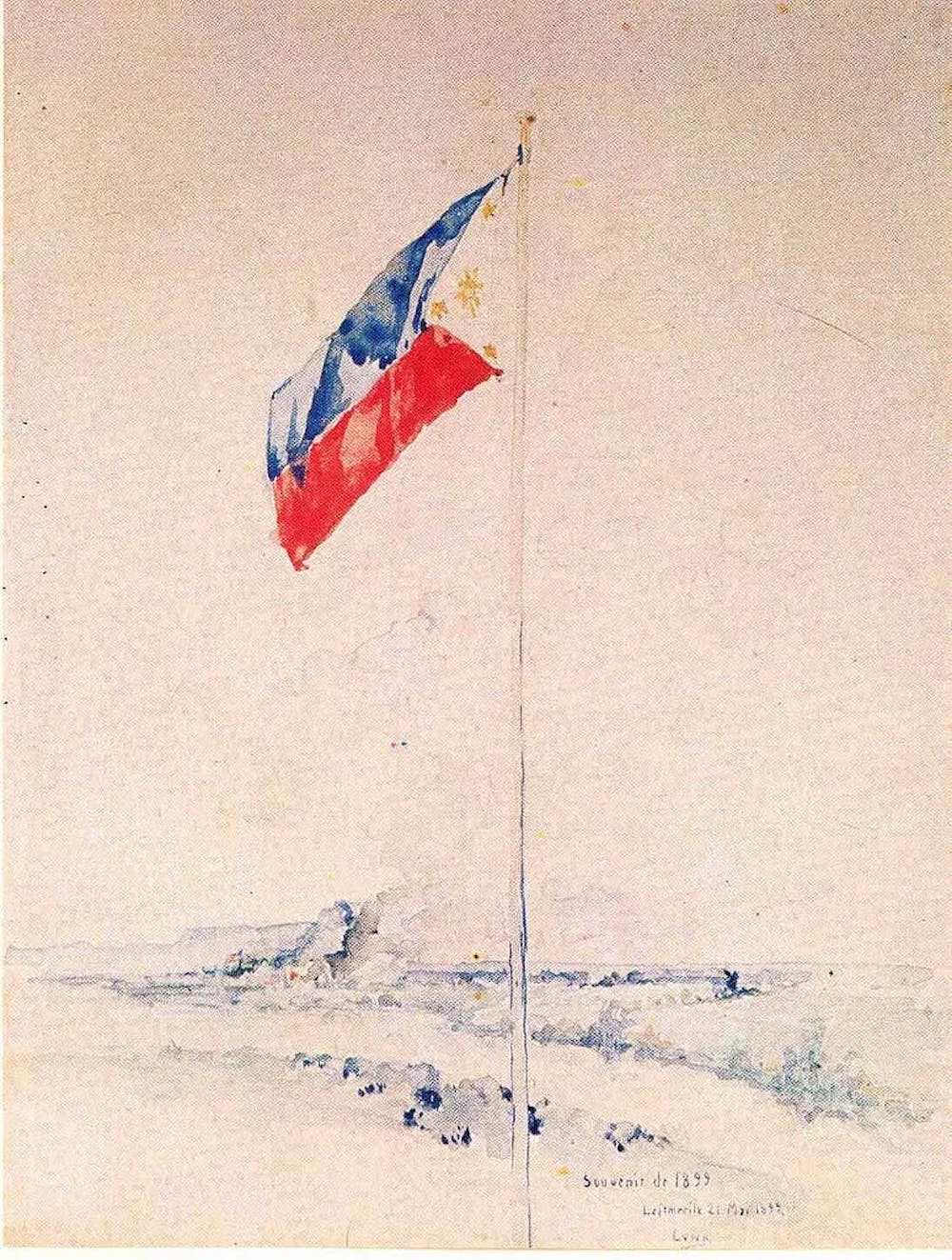

《菲律宾国旗》,胡安·卢纳,1894年,菲律宾国家图书馆 藏

美西战争爆发后,胡安·卢纳终止了访美计划,转去加拿大会见革命党人,还前往奥地利与支持革命的学者会谈,最终换来的只有失望,弱小民族在强权面前无能为力。

旅途中,画家得知妹妹病死,哥哥在监狱中被杀害,西班牙也被美国打败。这个全新的美利坚帝国仅仅花了2000万美元,就购买了菲律宾主权,存活仅一年的菲律宾第一共和国顷刻间土崩瓦解。

胡安·卢纳不愿生活在美帝国主义统治下的菲律宾,他没能跨越旧世纪,迈入新世纪。在旧世纪的最后一年,也就是美国即将占领菲律宾的1899年,他的生命在香港戛然而止,也将东南亚现代艺术永久地封存于十九世纪。

【上海文艺评论专项基金特约刊登】