朱康︱镜子中的镜子:金宇澄的文学插画

【编者按】

“消逝与别离——金宇澄手绘文学插画展”将于2017年8月13日至19日在上海图书馆目录大厅举办。展出的八十幅插画,涵盖了《繁花》《洗牌年代》《回望》,以及人民文学出版社即将出版的“金宇澄作品选辑”(《碗》《方岛》《轻寒》)的插画原作,其中相当一部分,系金宇澄新绘的插画作品。

金宇澄这样谈论他写作和画图的关系:

我喜欢写作。

眼前总是一颗一颗的文字,一遍遍地选择、默诵、改动它们。

文字是一种标准材料,归集了人世景象,某个街角私密的绵绵对话,密密麻麻的长短线条、面孔细部、错落背影、轮廓、光影,都含在文字里。

我也喜欢画图。

尖与纸的接触,总有一种更陌生的亲切感。

叙事形成的焦虑,到此安静下来了,仿佛一切都落定了,那些固定线条,种种细部晕染,小心翼翼,大大咧咧,都促使我一直画下去,直到完成。这个状态,四周比写作时间更幽暗,更单纯、平稳、仿佛我在梦中。

梦想一本一本做出自绘插图的书,是幸福的。

这合二为一的方式,也意味着书中之图,正是作者文字所不能达之处。

下文对金宇澄的文学插画作了归纳性解读的尝试。

书中之图

文学插画。当我们放慢语速:文学——插——画。于是,出现了一种艺术的色情学,甚或是艺术的生理学。文学与画被压缩在同一个名词中:为了连接,为了结合,为了一种插入的运动,为了让插入的运动有一种静止的形式,为了在插入的时刻,让语言的愉悦停顿为一种凝视的快感。

这不是对插画的扭曲,而是对它自身起源的恢复。在当代理论里有理论家判断:视觉的本质上就是色情的;在神学里有新教徒认定:人对图像的钟爱是由于肉欲之念;而更早,在《圣经》之中,在亚当给动物和飞鸟命名之后,用他的肋骨造成的夏娃,因相信自己的眼睛而导致诱惑和贪婪。

或许正是因为亚当和夏娃的故事,普鲁斯特才遗憾于这样一种分裂:我们在一个世界里感受,在另一个世界里命名。这是无可挽回的分裂,唯一的拯救方式只能是寻找感受与命名之间的(不可能的)会聚。从这里看过去,当作家金宇澄,用《繁花》为上海作文学赋形之后,以插画家的形象出现,在“(笔)尖与纸的接触里”感到一种“更陌生的亲切感”,当他“梦想一本一本做出自绘插图的书”,并以此为“幸福”,在分裂的两个世界之间,交接的尝试重新开始。

这是一次从否定性开始的尝试。他一方面把文学插画理解为文学与图画“合二为一的方式”,另一方面这“合二为一”的结果——“书中之图”表达的是“作者文字所不能达之处”。也就是说,在艺术色情学的意义上,他确认了文学插画中的连接、结合与插入,但他为插画设置的快感,就只是来自于图画对文学的凝视,来自于图画在凝视中感到的不满,以及文学在被凝视中感到的不足。在这里,插画并没有获得独立的、自律的形式,而文学也进入了一个以其自身的虚弱、无力、匮乏为主题的故事。

不妨说,在艺术色情学的意义上,这里所隐喻的就是文学插画自身,普绪赫与爱洛斯的关系正是插画与文学的关系。普绪赫在从凡人上升为天神之后,与爱洛斯生下的女儿赫多涅(Hedone)意味着身体上的欢愉与享受;当这个神话从古希腊传递到古罗马,赫多涅代表着床笫间的淫乐与交媾。

图中之书

博尔赫斯在一篇小说中写道:镜子和男女交媾是可憎的,因为它们使人的数目倍增。如果回避这个“可憎”的评价,把焦点放在“镜子”和“男女交媾”的相似性上,那么,这句话就隐藏着一个观察文学插画的方式。“男女交媾”界定了插画的色情学实质,而“镜子”将揭示插画的形象学特征。对于绘制文学插画的状态,金宇澄感叹“仿佛在梦中”,因为他体验到的是幽暗、单纯与平稳;当文学插画绘制完成,金宇澄也许应该宣称“仿佛在镜中”,因为按照博尔赫斯的说法,做梦和照镜子都“包含着反影所精心制造的/一个虚幻而深刻的世界”。

或许,在金宇澄那里,文学插“画”作为书中之“图”就是面镜子,而距离这面镜子最近的就是“书”。“书中之图”因而自我颠倒为“图中之书”:《圣经》《变》《金瓶梅词话》《海上海列传》《鲁迅全集》……在这个序列中,除了《圣经》作为书的原型(Bible的意思就是书)保持着素朴的外观(在画外拼贴了屠格涅夫的诗句),其他的书都被蒙上了拼贴的手法,于是《变》向外伸出了多条铁轨,《金瓶梅词话》被做成蛋糕放进了下午茶,《鲁迅全集》化作高空飞翔的白鸟,《海上花列传》作为盆景长出了梅花……这样的拼贴固然展现出了插画家金宇澄想象的褶皱,但也许更突出的,是作家金宇澄阅读体验的幽深,在时间的历史化里(如他在《鲁迅全集》的画面下称这是他“少年时代的书”),他的自我被陌生化了。

这样,不仅《繁花》的插画是一面镜子,在这面镜子的映照中,《繁花》本身也成了镜子,由此形成了“面对面的镜子”。再次引用博尔赫斯的话:单面的镜子是“敢于倍增代表我们的自身/和我们的命运之物的数目的魔物”,而“面对面的镜子反映出无数的形象”。在面对面的两面镜子里,每一面镜子都映照着对面镜子的形象,又映照着对面镜子里的这面镜子的形象,彼此反复映照,由此,每一面镜子里都形成了镜子中的镜子,形成了镜子中的无限的镜子。

书中之书,或,图中之图

上海,一个虚幻而深刻的城市,一本虚幻而深刻的书,一面虚幻而深刻的镜子。在金宇澄为《童话》所画的插画《上海屋顶》中,当“女孩和同事来到这条熟悉的小街”,眺望那些洋房的红色屋顶,她们其实是在俯视一本打开的书:一只巨大的手握着书的一角。在这里,文学、插画与上海这座城市合三为一了:《童话》中的人觉得真实的城市空间,不过是书中的一幅插画,而在这城市中生活的人,不过是插画中的几个线条与色块。

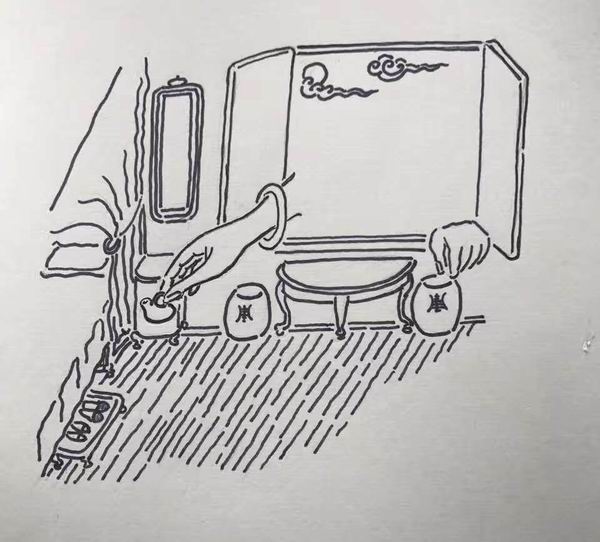

只是,在这幅画的左上角的那只握着书的手,到底是谁的手?同样的问题其实已经发生过,在《繁花》的插画《摆渡船》里,那只穿过水缸边沿打开《繁花》的手,到底是谁的手?这只在画内找不到主人的巨手,在《上海水晶鞋》的插画《公寓女人》里,抓着一栋商场大楼,悬置在一个女人的头脑中;在《史密斯SMITHS船钟》的插画《东方明珠》里,拿着东方明珠的巨大塔尖,悬置在上海的老建筑之间。

在打开与关闭之间,建造与拆除之间,上海这座城市在变迁,流动,消逝,留给这座城市的人只有向过去的别离,甚至,向自我的别离,如金宇澄在《史密斯SMITHS船钟》的结尾所说:

我曾经的熟人,台词,机器,画面,回忆,全部隐退了。上海是一块海绵,吸收干净,像所有回忆,并未发生过一样。

【金宇澄文学插画选】

到那地方,到那地方,到那辽阔的原野上

那里的土地黑沉沉的像天鹅绒一样

那里的黑麦到处在望

静静地泛着柔软的波浪

那是个好地方…… (《那是个好地方》插图:圣经)